(クレジット:ISAS/JAXA, Ohshiro et al.)

東京大学大学院理学系研究科 修士課程2年の大城勇憲(宇宙物理学研究系 山口研究室所属)を中心とする国際研究チームは、1999年にESAが打ち上げたX線天文衛星XMM-Newtonを用いた超新星残骸(※1)3C 397の観測により、Ia(いちえー)型超新星爆発(※2)を起こす直前の白色矮星(※3)の中心密度を決定しました。鍵となったのは、Ia型超新星およびその残骸から史上初めて検出された50Ti (チタン50)や54Cr(クロム54) などの中性子過剰同位体です。これらの同位体は、爆発する白色矮星の中心密度が高いほど効率的に作られます。研究チームはこの性質を利用することで、3C 397を生み出した白色矮星の中心密度が、一般的なIa型超新星爆発を起こす白色矮星の中心密度と比べて約3倍も高かったことを明らかにしました。これは、宇宙の距離測定の「ものさし」として利用されるIa型超新星の多様性を示す新たな証拠です。今後は多様性のさらなる理解を通じて「ものさし」の信頼性を高めることにより、宇宙膨張の歴史をより精緻に解明できると期待されます。また本成果は、太陽系形成期に作られた隕石「炭素質コンドライト」に見られる中性子過剰同位体の起源特定にも有力な手がかりを与えました。

本研究成果は、2021年6月4日(金)に米国天文学会が発行する学術誌 Astrophysical Journal Letters に掲載されました。

背景

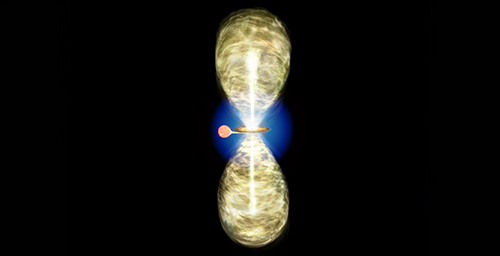

太陽のような恒星は、最終的に炭素と酸素で構成される白色矮星を残してその生涯を終えます。しかし、白色矮星が別の星と連星を成す場合、伴星からガスを受け取ることで成長を続けます。白色矮星として存在できる限界質量である「チャンドラセカール限界質量(太陽質量の約1.4倍) (※4)」に近づくと、炭素の熱核反応の暴走によって星全体が爆発します。これがIa型超新星です。どのIa型超新星も同じ明るさになるので、遠方銀河までの距離を測る「ものさし(標準光源)」として利用され、宇宙の加速膨張の発見(2011年のノーベル物理学賞)をもたらしました[1]。

しかし、このように重要な天体でありながら、明るさが天体間で同じになる物理的な理由は未だ解明されていません。また最近の研究では、質量や中心密度が大きく異なる多種多様な白色矮星が、いずれもIa型超新星を起こす可能性が指摘されており、「ものさし」の信頼性を再検証する必要性に迫られています。

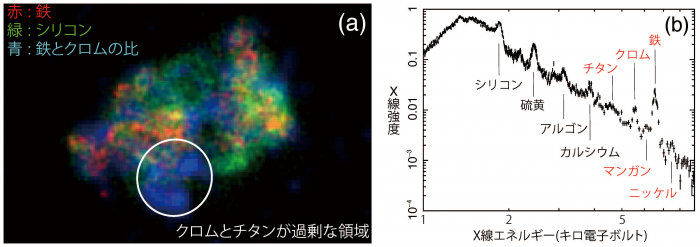

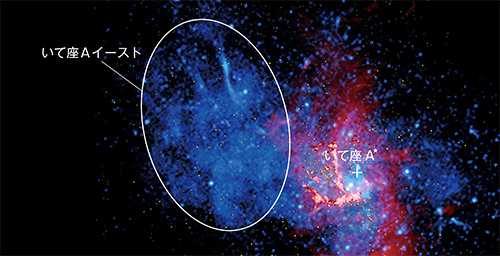

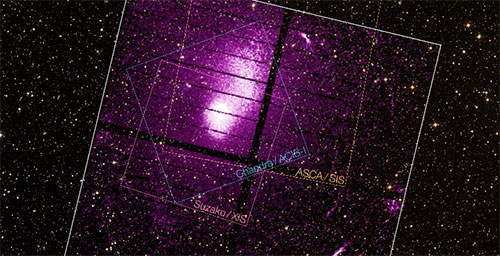

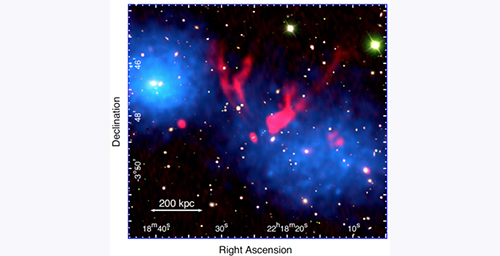

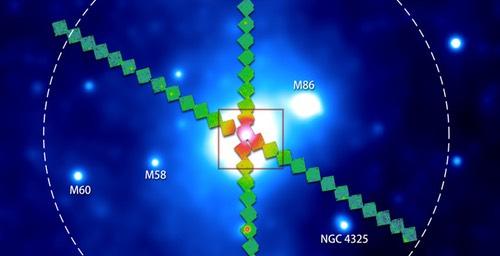

図1 左:超新星残骸3C 397のX線画像。それぞれ赤色が鉄、緑がシリコンの空間分布を示しており、青色は鉄に対するクロムの空間分布を表す。残骸の南部にクロムが多い(青色が濃い)領域が確認できる。

右:左図の白の円内から抽出したX線スペクトル。Ia型超新星の主要生成元素である鉄に加えて、チタン、クロム、マンガン、ニッケルが検出された。(クレジット:ISAS/JAXA, Ohshiro et al.)

研究成果

本研究では、Ia型超新星の残骸として知られる「3C 397」に着目しました。この超新星残骸は、JAXAのX線天文衛星「すざく」によって、爆発前の白色矮星の質量がチャンドラセカール限界質量に近かったことが指摘されています[1]。そこで今回、「すざく」より空間分解能に優れるXMM-Newton衛星を用いて3C 397を観測し、その形状や元素分布を詳しく調べました。本研究では特に、その生成量が爆発直前の白色矮星の中心密度に敏感なTiやCrの局所的な元素質量比に注目し、詳しいデータ解析を行いました。その結果、残骸の南部に、鉄(Fe)やニッケル(Ni)に対するTiとCrの質量比(Ti/FeやTi/Ni)が異常に高い領域を発見しました(図1)。なお、Ia型超新星やその残骸からTiが検出されたのは、本研究が世界初です。

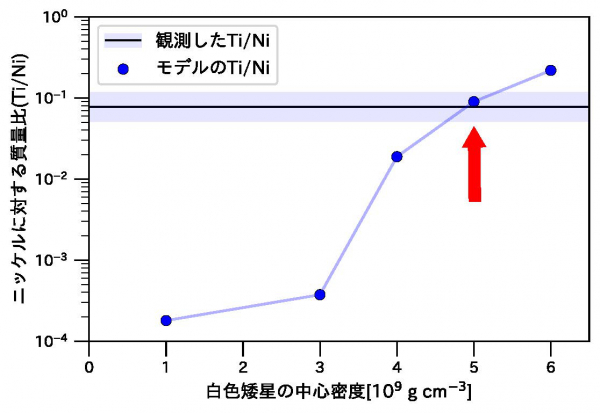

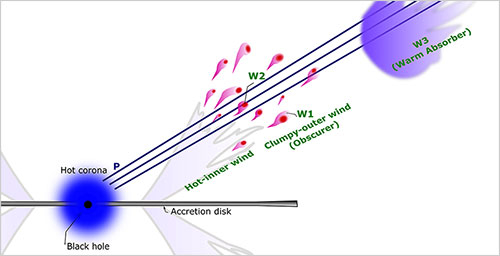

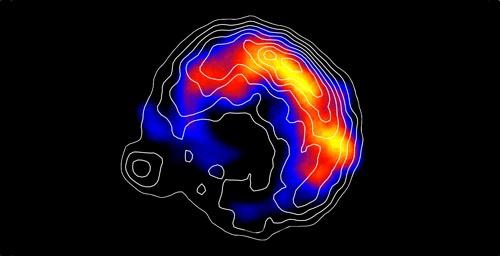

本結果を超新星元素合成の数値計算モデルと比較したところ、3C 397で観測された元素組成比は、チャンドラセカール限界に近い質量を持つ白色矮星の中でも、特に高密度の中心領域でのみ実現することが明らかになりました(図2)。また、観測値から制限された中心密度は 5x109 g cm-3と、従来想定されていた密度(※5)より2〜3倍高いものでした。白色矮星の中心密度が高くなると、爆発時の電子捕獲反応(※6)が効率的に起こり、中性子数が過剰(※7)な原子核が生成されやすくなります。特に、密度が3x109 g cm-3を超えると、TiとCrの安定同位体の中で最も中性子過剰な核種である50Ti (陽子数22, 中性子数28)や54Cr (陽子数24, 中性子数30)が大量に作られます。今回3C 397から発見されたのは、これらの同位体と考えられます(※8)。

図2:元素組成比Ti/Niの測定結果(水平な帯)と白色矮星の中心部の元素合成計算モデル(折れ線)の比較。中心密度が3x109 g cm-3を超えるとTi/Niの値が急激に上昇することがわかる。今回の測定は、3C 397を生み出した白色矮星の中心密度が観測値とモデルの線が交わる5x109 g cm-3であったことを示す(赤矢印)。(クレジット:Ohshiro et al. 2021より改変)

本研究の科学的意義

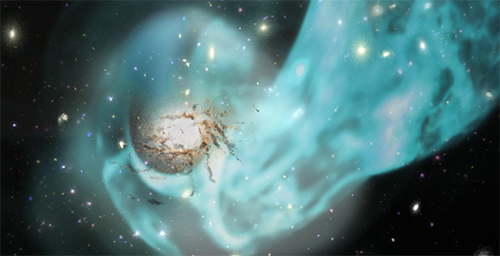

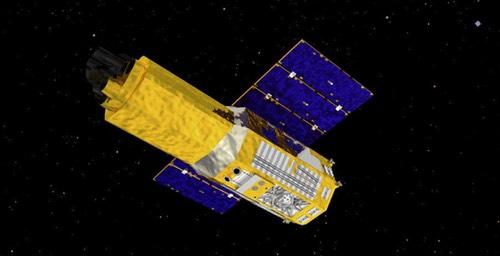

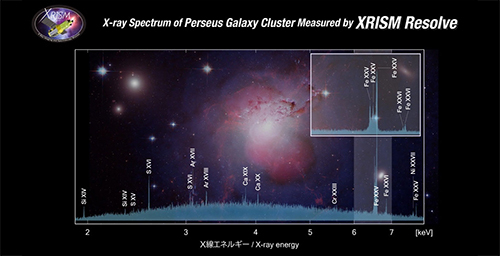

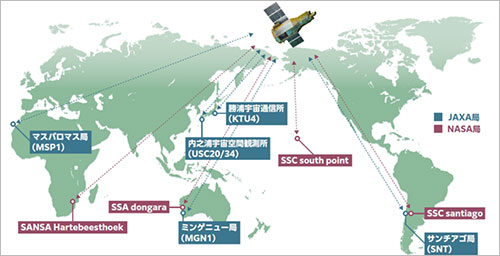

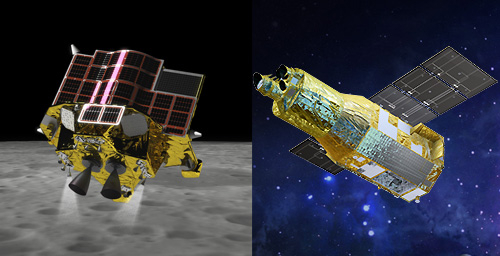

先述の通り、近年の研究によってIa型超新星の一様性が疑問視されつつあります。そのため、一つ一つのIa型超新星に対して、白色矮星の質量や中心密度を観測的に制限することが喫緊の課題でした。本研究では、超新星残骸に含まれる中性子過剰核の局所的な質量比に着目する新手法によって、爆発前の星の中心密度の決定に初めて成功しました。現在の宇宙に存在する様々な重元素のうち、50Tiや54Cr, 55Mn, 56Fe, 58Niなどは、いずれもIa型超新星が主要起源であると考えられています。一方、3C 397で観測されたTi/Ni比やCr/Ni比は、現在の宇宙の平均的な組成比と比べて1桁ほど高いものでした。この事実は、3C 397がIa型超新星の「異端児」であり、近年示唆されていたIa型超新星の多様性を改めて示すものです。最近の宇宙論研究では、宇宙の膨張速度を決めるハッブル定数が、測定に用いるIa型超新星の距離によって異なる値を取ることも示されています。この事実は、宇宙の膨張を加速させるダークエネルギーの性質が時代とともに変化した可能性を示唆しますが、3C 397タイプの特異なIa型超新星の混入率が時間変化したことによる見かけ上の効果かもしれません[2]。今後は3C 397以外のIa型超新星残骸に対しても、本研究と同様の手法で爆発前の質量や中心密度を調べ、標準的、すなわち宇宙の「ものさし」として確実に利用できるIa型超新星の特徴を明らかにしていきます(※9)。これによって、宇宙膨張の歴史をより精緻に解明できると期待されます。この研究において特に活躍が期待されるのが、2022年度にJAXAが打ち上げ予定の「X線分光撮像衛星XRISM」です。XRISMは「すざく」やXMM-Newtonと比べて分光能力が約30倍高く、チタンやクロムなどの微弱な輝線の検出を得意とします。XRISMは、3C 397をはじめとする様々な超新星残骸を観測する予定です。詳しくは公式サイト[3]をご覧ください。

また、本研究成果は、太陽系の形成過程を知る上でも重要な意義を持ちます。地球に飛来する隕石のうち、様々な有機物を含む「炭素質コンドライト」は、太陽系形成期(46億年前)に原始惑星系円盤の外縁部で作られ、その後太陽系の内縁部まで移動したと考えられています。このタイプの隕石では、一般に48Tiと52Crに対する 50Tiと54Crの同位体比が高い値を示します。高い同位体比の起源候補の1つとして、太陽系形成期に近傍で発生した、密度の高い白色矮星によるIa型超新星が提案されていました。今回の研究成果は、炭素質コンドライトに見られる同位体異常を説明しうる高密度の白色矮星が実際に存在することを初めて観測的に実証したものであり、3C 397と同タイプのIa型超新星が、太陽系形成期に近傍で起こった可能性をも示唆します。「はやぶさ2」が持ち帰ったリュウグウのサンプルでも、50Tiと54Cr同位体比が詳しく調べられる予定です。これによって、リュウグウの母天体が太陽系のどのあたりで作られたかが明らかになると期待されています。

補足説明

※1 超新星爆発の後に残る構造のことを超新星残骸と呼びます。残骸には数千万度の高温プラズマが存在しており、X線で明るく輝きます。

※2 超新星爆発の中でも、白色矮星と呼ばれる星が熱核融合暴走を引き起こすことで起こるものをIa型超新星爆発と呼びます。

※3 太陽のような恒星がその進化の果てに行き着く、炭素と酸素からなる星のこと。

※4 相対論と量子力学から導かれる、白色矮星が支えられる最大の質量のこと。実は、白色矮星の典型的な大きさは地球と同程度であることが知られています。地球の重さは太陽質量の約0.000003倍なので、白色矮星がとてつもなく重い星であることがわかります。

※5 従来の理論では、チャンドラセカール限界質量に迫った標準的な白色矮星の爆発時の中心密度は、2x109 g cm-3程度と考えられていました。今回測定された中心密度との差異はわずかなようにも見えますが、このわずかな差が爆発する超新星の明るさや、爆発後の元素組成に大きな違いを生み出します。

※6 密度が2x108 g cm-3を超えるような高密度な環境では、陽子と電子が合体して中性子になるという電子捕獲反応(p + e- → n +νe)が起こります。

※7 ここでいう「中性子過剰」は、原子核に存在する陽子の数よりも中性子が多いことを示します。

※8 地球上に存在するチタンやクロムの主要同位体は、それぞれ48Tiと52Crです。

※9 実は、Ia型超新星の「ものさし」としての有用性は、私たちの銀河の近くでしか確かめられていません。したがって、遠くの銀河で起こるIa型超新星が、私たちの銀河の近くで起こるIa型超新星と全く同じ現象であるという確証はないのです。

関連リンク

[1] 「すざく」が明らかにしたIa型超新星の起源

https://www.isas.jaxa.jp/feature/forefront/160711.html

[2] 超新星で探る宇宙膨張の歴史

https://www.nao.ac.jp/news/science/2021/20210514-dos.html

[3] XRISM公式サイト

https://xrism.isas.jaxa.jp

論文情報

タイトル:" Discovery of a Highly Neutronized Ejecta Clump in the Type Ia Supernova Remnant 3C 397"

著者、所属機関:

大城 勇憲 東京大学大学院 理学系研究科 物理学専攻 修士課程2年

山口 弘悦 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所 宇宙物理学研究系 准教授

Shing-Chi Leung カリフォルニア工科大学 (米国)

野本 憲一 東京大学 カブリ数物連携宇宙研究機構 上級科学研究員

佐藤 寿紀 立教大学 理学部 物理学科 助教

田中 孝明 甲南大学 理工学部 物理学科 准教授

尾近 洸行 ハーバード・スミソニアン天体物理学センター (米国)

Robert Fisher マサチューセッツ大学 (米国)

Robert Petre NASAゴダード宇宙飛行センター (米国)

Brian J. Williams NASAゴダード宇宙飛行センター (米国)

雑誌名:Astrophysical Journal Letters

出版日:2021年6月4日(金)

DOI:10.3847/2041-8213/abff5b