宇宙の化学進化と超新星爆発

私たちの宇宙は、炭素や酸素、ケイ素、鉄など、生命と文明を支える元素で満ち溢れている。しかしそれらは初めからあったわけではない。宇宙創生の大イベント「ビッグバン」によって作られたのは、主に水素とヘリウムだけであった。その他の元素(「重元素」と呼ばれる)のほとんどは、恒星内部における核融合を経て作られる。作られた重元素は、超新星(寿命を終えた星の爆発)によって宇宙空間に撒き散らされ、やがて次の星へと生まれ変わる。そこで新たな元素生成の種となり、また撒き散らされる。こうしたサイクルが、宇宙誕生後138億年の間に幾度も繰り返され、今のようにバラエティー豊かな宇宙、そして地球と生命が育まれたのである。

超新星は、単に恒星内部の物質を撒き散らすだけではない。爆発時には星の大部分が高い温度(摂氏数十億度)にさらされるため、それまで以上に効率のよい核融合が起こる。したがって、超新星爆発の仕組みを詳しく知ることは、宇宙の化学進化の歴史を紐解く上で重要な一歩となる。言い換えれば、「星がどのようにして爆発するか」を解明することで「どんな元素がどれだけ作られるか」も同時にわかる。本記事ではその具体例を示しつつ、筆者が日々行う研究の一端を紹介したい。

超新星残骸のX線観測

さて、超新星の素性を調べるにはどんな天体を観ればよいだろうか。誰もが真っ先に考えつく答えは、「超新星爆発そのもの」だと推測する。星が爆発すると、少なくとも数十日間は可視光帯域で明るく輝くため、性能のよい望遠鏡があれば(場合によっては肉眼で)地上からでもお目にかかれる。しかし筆者は、ちょっとトリッキーな天体を観測する。それは、私たちが生まれるよりもずっと前、具体的には数百年から数千年前に爆発した星の痕跡、「超新星残骸」だ。超新星残骸は我々が住む天の川銀河に多数存在するため、遠方で起こる超新星と比べて、細部まで詳しく調べることができる。生成された重元素の種類や量だけでなく、その空間分布や爆発の形状など、超新星残骸の観測から引き出せる情報は多い。 (超新星残骸の詳細については、勝田哲氏の記事No.373、2012年4月号を参照)

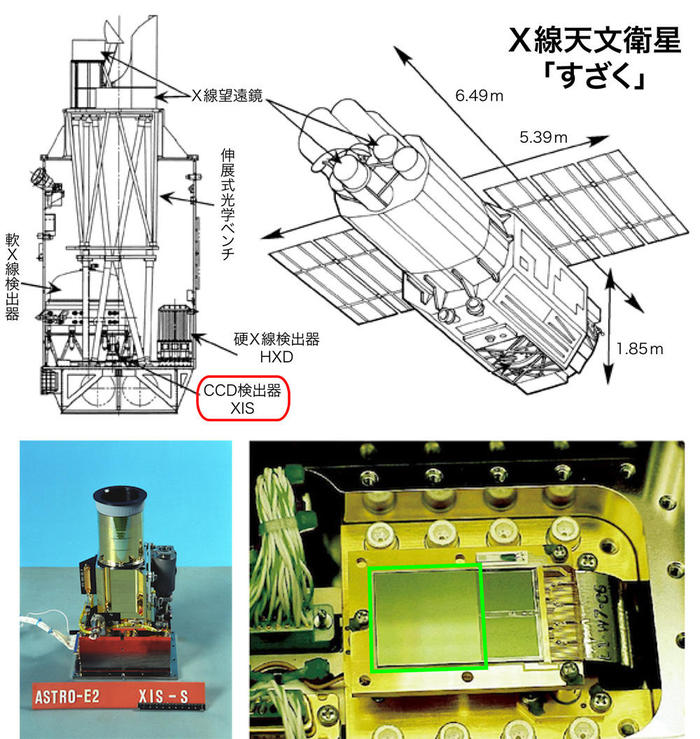

一方で難点もある。超新星残骸は地球大気を貫通できないX線で輝くため、人工衛星を打ち上げて宇宙から観測しなければならない。宇宙観測の難しさは、地上とは異なって「問題が発生・発覚したときにやり直しがきかない」という点にある。したがって、衛星や検出器のデザインは極力シンプルにして、打上げ前には入念な試験を行う。これらは機器の安全性を確保するだけでなく、その動作や特性を深く理解し、持ち味を最大限に引き出す目的も兼ねる。筆者は京都大学大学院在籍時に、X線天文衛星「すざく」(2005年7月に打ち上げ)の主力検出器『XIS』(図1)の地上試験に携わり、その較正に全力を注いだ。XISはシリコンの半導体でできたCCDカメラである。半導体は宇宙線被曝によって結晶構造に欠陥が生じるため、軌道上で徐々にエネルギー分解能が低下することが予めわかっていた。したがって地上較正試験では、打上げ後に想定される性能劣化を最小限に食い止めることを特に意識し、そのための工夫を凝らした。結果として、XISはCCDカメラとしては史上最高のエネルギー分解能を実現し、他衛星を圧倒する輝線検出能力を2015年の科学運用終了まで維持できた。これが、後述する観測成果につながることとなる。

図1 (上)X線天文衛星「すざく」の概観。(左下)X線CCDカメラ『XIS』の全体写真。(右下)XISの半導体素子部。 緑枠内の領域のみが露光され、天体からのX線を検出する。

Ia型超新星の親星問題

超新星には、様々なタイプがあることが知られる。本記事はその中でも、「Ia(いちえー)型」と呼ばれる、白色矮星の爆発的核融合による超新星を取り扱う(白色矮星の詳細については、林多佳由氏の記事No.397、2014年4月号を参照)。Ia型超新星は、宇宙に存在する鉄族元素の主要起源であるとともに、宇宙論の研究においても極めて重要な役割を持つ。それは、最大光度時の絶対等級が天体間でほぼ一様なため、遠方までの距離を測る「ものさし」になることだ(「宇宙の標準光源」)。過去にはこの性質を利用して宇宙の膨張が加速している事実が突き止められ、2011年のノーベル物理学賞の対象研究にもなった。しかし「明るさが天体間で一様」であることは、数ある超新星の観測から経験的に知られているに過ぎず、その物理的根拠は全くわかっていない。それどころか、親星(爆発前の星)である白色矮星が、どのように進化してどのように爆発に至るか、という基本的な問いに対しても、未だ明確な答えが得られていないのである。

もちろん、有力な説がないわけではない。白色矮星には「チャンドラセカール限界」と呼ばれる、存在可能な質量の上限値(太陽質量の約1.4倍)があるため、この質量に近づくと星が不安定になって暴走的な核融合を始める。それを根拠に、「白色矮星が近傍の星から物質を吸い寄せ、限界質量に達したところでIa型超新星になる」という仮説が比較的古くから受け入れられてきた(先述した林氏の記事参照)。この仮説が正しければ、どのIa型超新星もほとんど同じ質量で爆発することになるので、明るさが一様になるのもうなずける。ところが最近になって、もっと軽い白色矮星でも爆発できると主張する研究者が急増している。例えば、2つの白色矮星の合体によって超新星爆発が起こるというのだ。こうなってくると、Ia型超新星が本当に「標準光源」たり得るかも、もはや怪しい。我々が知る宇宙膨張の歴史や宇宙年齢は本当に正しいのだろうか?これら一連の疑問は「Ia型超新星の親星問題」と呼ばれ、現在、世界的に熱い論争が繰り広げられている。米国の学術機関 National Academy of Science も、Ia型超新星の起源解明を、現代宇宙物理学における最重要課題の一つに位置づけたほどだ。

超新星残骸の元素組成から親星問題に迫る

筆者がこの問題の白熱ぶりを認識したのは、米国へと所属を移した2011年のことだった。初めて出席した米国天文学会で、まさに「Ia型超新星の親星問題(Type Ia supernova progenitor issue)」というタイトルの特別セッションが組まれていたのだ。理論から観測まで様々な分野の研究者が登壇していたが、X線観測によるアプローチはまだ主流ではないな、という印象を受けた。一方、当時の筆者はというと、検出器の仕事をしばし離れ、X線放射過程の理論研究に取り組んでいた。そのおかげで、超新星残骸のスペクトル解析を通じて正確な元素量測定を行えるようになっていた。何とかこの特技を活かして親星問題の解明に取り組めないだろうか。そう考えていろいろな文献を調べたところ、以下のことに気づいた。結論から言うと、鉄族元素(鉄やニッケルなど)の組成比を使えば、親星の質量を制限できるのである。

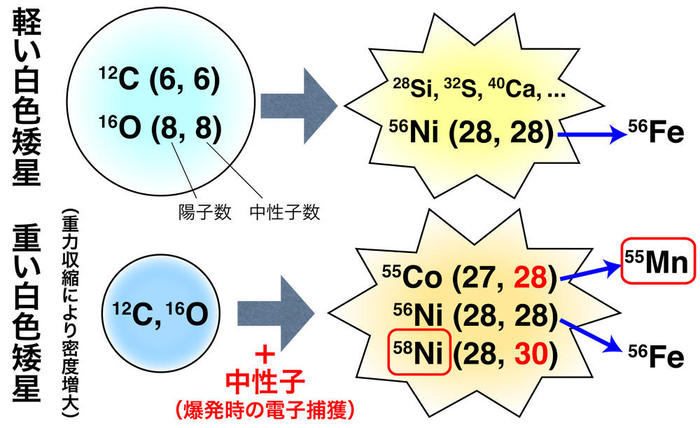

図2をご覧いただきたい。Ia型超新星の親星である白色矮星は、主に炭素と酸素から成る。両元素は、ともに同数の陽子と中性子を持つ。したがって、爆発時に合成される重元素も、陽子と中性子が同数になりやすい。中でも多く作られるのが、ニッケル56(56Ni)である(陽子数=中性子数=28)。この元素は不安定なので、放射性崩壊(56Ni→56Co→56Fe)を経て、爆発後約3カ月で鉄に変わる。Ia型超新星から多量の鉄が供給されるのはそのためだ。しかし、親星の質量がチャンドラセカール限界に近い場合に限り、爆発前後での陽子数・中性子数保存がわずかに崩れる。強い自己重力によって白色矮星中心に高密度領域が形成されるため、爆発時に電子捕獲反応(p+e-→n+νe)が起こり、中性子数が増大するのだ(電子捕獲が起こる密度は2x108g cm-3以上)。この効果のため、56Niに加えて、中性子を過剰に持つニッケル58(58Ni)が効率的に作られる。ニッケル58は安定核なので、爆発後もそのまま存続する。同様の理由で、マンガン(Mn)やクロム(Cr)の生成量も、質量の大きいIa型超新星ほど多くなる。したがって、これらの元素を多量に含む超新星、あるいはその残骸を発見できれば、親星が真にチャンドラセカール限界に達したことの証明となる。

図2 Ia型超新星における核融合反応の概要。括弧内の数字は、左から陽子数と中性子数を示す。白色矮星は重くなると自己重力により収縮するため、密度が高くなる(図下段)。質量がチャンドラセカール限界に近づくと、星中心付近の密度が2x108g cm-3 を上回り、Ia型超新星として爆発する際に電子捕獲が起こる。その結果、58Niや 55Co(爆発後 55Mnに崩壊)などの中性子過剰元素が多量に生成される。

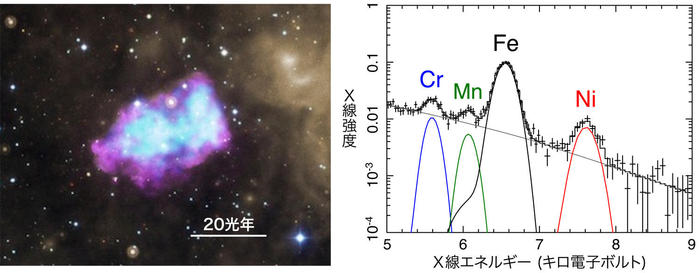

この方法、一見簡単そうに思えるが、実際には多くの困難があった。超新星爆発直後の可視光観測では、ニッケルやマンガンを原理的に検出できない(注1)。また、そもそもの生成量が少ないため、超新星残骸のX線観測でも組成測定が極めて難しかった。この状況を大きく変えたのが「すざく」である。望遠鏡が持つ大有効面積と、先述したXISの高いエネルギー分解能が相まって、微弱な輝線の検出を得意としていたからだ。そこで筆者は「すざく」がこれまでに観測した超新星残骸のデータをくまなく分析して、鉄族元素の組成比を測定した。その結果、少なくとも1つのIa 型超新星残骸『3C 397』から、爆発時の電子捕獲なしには説明できないほど多量のクロム、マンガン、ニッケルを発見した。図3にそのイメージとスペクトルを示す。これほど強い鉄族元素の輝線が検出されたのは、史上初のことであった。3C 397の親星は、確かにチャンドラセカール限界質量を持つ白色矮星だったのだ。

注1 ニッケルについては爆発後1年ほどで見えてくるものの、その全質量まで決めることはできない。

図3 「すざく」が観測したIa型超新星残骸『3C 397』のX線画像(左)およびスペクトル(右)。XISの優れた感度により、Cr,Mn, Niの輝線がこの天体から初めて検出された。

今後の課題

上記の発見は、Ia型超新星の起源と元素合成機構の両方に対して新知見をもたらした成果として、NASAウェブサイトのトップページなどで大きく取り上げられた。しかし、ここに一つの疑問が残る。「すざく」は3C 397の他にも多数のIa型超新星残骸を観測したが、これまでのところ電子捕獲の証拠を明確に示す結果はこの一例を除いて得られていない。この事実は、Ia型超新星の親星が、必ずしも全て限界質量には達するわけではない、すなわち先述した「軽い親星説」を支持するのだろうか?残念ながら、現状ではこの問いに対して明確な結論は出せない。電子捕獲反応を経て作られるニッケルやマンガンは超新星残骸のごく一部にしか存在せず、その空間分布や温度によってはX線で光りにくくなるためだ。この問題を解決するには、「すざく」よりもさらに高感度で、角度分解能の高い衛星が必要となる。まだずっと先のことになるが、2028年頃に欧州が打上げを予定しているAthena衛星などがブレイクスルーをもたらすだろう。将来の研究に期待したい。

謝辞

本記事執筆の機会をいただいたのは、筆者が2016年3月10日に第8回宇宙科学奨励賞(宇宙科学振興会)を授与されたことに関連します。同月22 日には、現所属機関NASA/GSFC の最高奨励賞に当たるRobert H.Goddard Honor Award を頂くこともできました。筆者の学生時代から温かくご指導くださった小山勝二先生に深く感謝いたします。また、受賞理由となった研究は、いずれも「すざく」でしか成し得なかったものです。XISの地上試験や初期運用で特にお世話になった中嶋大さん、松本浩典さん、鶴剛さん、林田清さん、そして切磋琢磨し合えた戦友の勝田哲さんに、この場をお借りしてお礼を申し上げます。

(やまぐち・ひろや)

ISASニュース 2016年6月 No.423 掲載