昨年の1月に、小型月着陸実証機SLIMが、最後は、ちょっとアクロバティックではありましたが、日本の探査機として初めて月面に着陸しました。また、狙った場所へのピンポイントでの着陸は、世界で初めてということで大変話題になりました。今後も、民間企業の月面探査機などが、次々と準備されており、順次、月面に送り込まれていくことになると思われます。月面への輸送が通常のことになる日も近いのかと想像しています。そんな月面探査の盛り上がりの傍らで、次の惑星探査のターゲットへの準備が進められています。「火星」です。火星は、古くから地球に似た惑星として注目されてきており、「生命(火星人?)がいるのでは?」とか、「水が存在しているかも?」とか、「将来的には人類が移住する場所だ」とかと、何かと話題になっています。今、米国主導で進められている有人宇宙飛行計画「アルテミス計画」においては、"Moon to Mars"とのキーワードが掲げられ、月探査の次は火星探査だと宣言されています。火星本星への着陸探査は、これまでは米国のほぼ独壇場だったのですが、近年、中国が火星表面に着陸機を送り込むことに成功しました。そして、宇宙新興国であるインドやアラブ首長国連邦も、本星着陸とまでいかずとも、火星周回軌道に探査機を送り込むことに成功しています。このように火星が、米国以外の多くの国にとっても探査の対象となってきており、今後、世界各国が協力して、本格的な探査が行われていくことになると思われます。

日本における火星探査にむけた動きはどうでしょうか?現在の日本の火星探査といえば、MMX(火星衛星探査計画)が、探査機開発の佳境に差し掛かっています。この計画は、探査機を火星周回軌道に投入して、火星本星のリモート観測に加えて、火星の月「フォボス」のサンプルを取得し地球に持ち還る計画で、2026年に打上げ、2031年に地球帰還の予定で準備が進んでいます。この計画は、世界に先駆けて火星圏への往復探査をする、とても野心的で挑戦的なミッションです。一方で、火星本星への着陸探査は、残念ながら、日本はいまだスタートラインにも立てていないのが現状です。国際的な盛り上がりを背景に、日本でも火星本星への着陸探査が期待されるところではありますが、容易に想像できるとおり、火星着陸探査のハードルは非常に高いです。火星本星への着陸探査が、月探査や小惑星探査と技術的に最も異なる点は、火星には「大気」があることです。つまり、火星の表面に探査機がたどり着くためには、この大気圏を突破しなくてはなりません。大気圏への突入、大気による減速・緩降下、そして、着陸までの一連のシークエンスを実現するための技術をEDL(Entry, Descent, and Landing)技術と言って、これは火星表面に到達するための唯一の「窓」であり、最重要技術とされています。通常の火星着陸ミッションでは、大気圏突入時(Entry)には、ヒートシールドで空力加熱*1に耐え、巨大なパラシュートを高速飛行中に展開し、空気力を使って減速・緩降下(Descent)し、最終的には、地上近傍でエンジンを逆噴射するなどして、速度をほぼ0にした状態で軟着陸(Landing)する、というシークエンスを完全自律的に、1つも失敗することなくこなすことが要求されています。それは、「恐怖の7分間」とよばれており、火星着陸探査において、最もリスクが高いフェーズだと言われています。

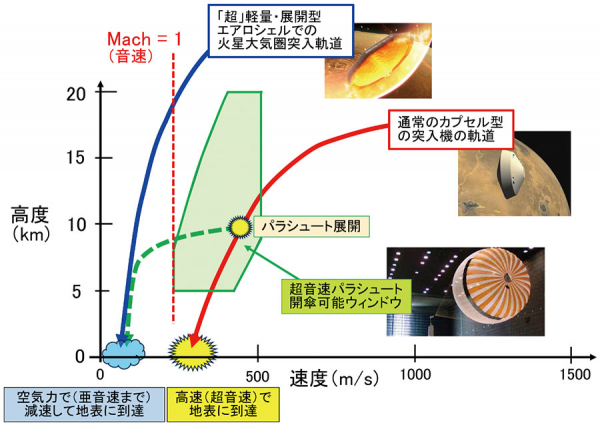

日本のEDL技術としては、「はやぶさ」「はやぶさ2」のサンプルリターンカプセルに代表されるように地球の大気圏に超高速で再突入する技術には世界に誇れる実績があります。しかし、火星着陸に必要となるEDL技術は、それとは全く異なります。なぜかというと、火星の大気は、地球の1/ 100程度と非常に薄いからです。大気が薄ければ、その分、楽になるのではと思われるかもしれません。確かに、EDL技術の中で最も厳しい課題とされている空力加熱については、大気の薄い火星では、地球に比べて穏やかな環境になりますが、一方で、空気が薄い分、大気での減速が効かず、着陸にむけて速度を落とすことがとても難しく、特別な技術が必要となります。それは、十分な空気減速を得るための巨大なパラシュートです。そして、パラシュートを開く際の速度も音速を超えることになるため超音速パラシュート(supersonicparachute)」という技術が必須になります。図1は、大気圏突入軌道を表す際によく使うグラフで、横軸が速度、縦軸が高度をあらわしています。火星で通常のカプセルが大気圏に突入するときの軌道を赤線で示しています。高度が下がるにつれ、大気密度が濃くなるので、その分、空力減速が大きくなり速度は徐々に減速していくのですが、火星では地表面に到達したときでも、音速を超える秒速300m程度の速度になってしまいます。そこで、超音速パラシュートの出番なのですが、超音速パラシュートを安全に開くためには厳しい制約があります。速度が速すぎても遅すぎてもダメ、高度が低すぎてもダメ、さらに、荷重が大きすぎても、小さすぎてもダメなど、図1で言うと、緑の狭い領域の中で展開しないといけないのです。この技術は、火星探査におけるもっとも技術的に厳しいハードルといわれており、世界各国の火星着陸機を苦しめてきました。米国は、膨大な開発期間を経て獲得したヘリテージでこの困難を乗り越えてきましたが、欧州の火星着陸機が成功に至らない理由の1つにもなっています。

図1:火星の大気圏突入軌道における超音速パラシュートと展開型エアロシェルの違い

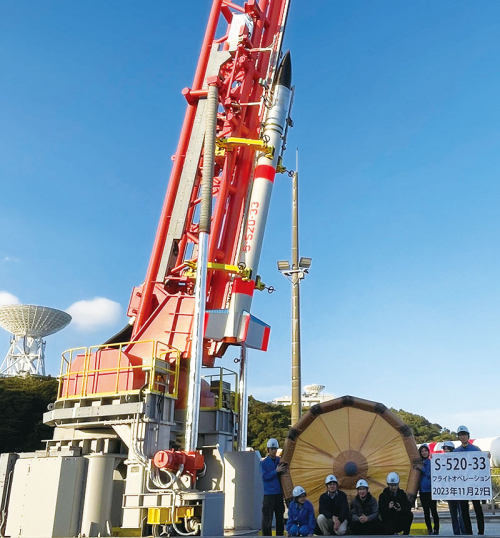

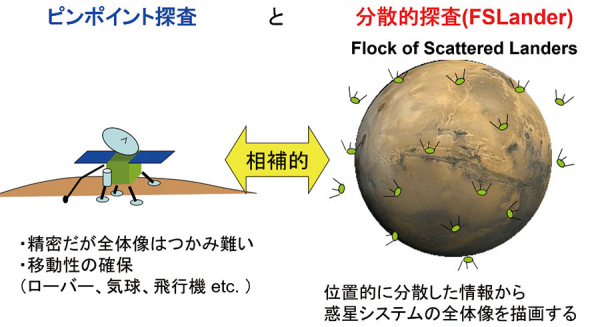

火星着陸機の開発経験がない日本は、この超音速パラシュートの技術を持っていません。これが一例ではありますが、後発である日本が限られたリソースの中で、先行している欧米と同じ方法で火星着陸技術の獲得を目指しても、追いつくことは困難です。そのため、日本が火星着陸探査においてプレゼンスを示していくには、欧米の後追いでないユニークな方法で、火星着陸を実現していくことが必要です。その鍵となるのは、次世代のEDL技術として注目されており、火星への着陸技術を革新させると期待されている展開型エアロシェル*2です。展開型エアロシェルとは、柔軟な膜面で構成された空力減速装置で、打上げ時にはコンパクトに畳むことができ、大気圏突入前に展開し、大面積・軽量なエアロシェルを実現することで、大気を効率よく利用して減速することができます。図2は、我々が開発してきた展開型エアロシェルです。中央にカプセルの本体、外周縁にインフレータブルリング(浮き輪)があり、その間に薄い膜状の織物を張ることで、大面積を実現します。インフレータブルリングにガスを注入することで、エアロシェルを展開し、大気圏突入時の空力荷重を支えます。図2に示したエアロシェルは、直径は2. 5mですが、質量は4kg弱です。このような軽量かつ大面積の展開型エアロシェルを有する大気圏突入機の大気の力を効率よく利用できるという特徴が、大気の薄い火星ではとても有利に働きます。なぜなら、火星着陸の最難関である「超音速パラシュート」をスキップできるからです。図1は、その効果を明確に表しています。図1の青線が、大面積で軽量なエアロシェルを最初から開いた状態での大気圏突入軌道を示しています。最初からパラシュートを開いた軌道、つまり、高い高度ですでに十分に減速された状態で、地表に近付くことになり、危険をともなう超音速でのパラシュート展開というオペレーションは必要なくなります。つまり、飛行中は、何もしなくてもいいことになります。火星着陸における「恐怖の7分間」は、このシステムでは何もしないで待つだけということになり、心配事が一気になくなります。そして、そのような革新的なEDL技術を適用すれば、従来のEDLシークエンスの遂行に必要になる複雑な搭載機器類をなくすことができるため、着陸機を劇的に小型化できるかもしれません。この展開型エアロシェル技術は、東京大学をはじめとした多くの大学と宇宙研が共同して、研究開発を進めてきており、大気球実験、観測ロケット実験(図3)、超小型衛星実験などで得られた知見や経験を通して成熟してきています。これまでの開発の経緯やその成果は、過去のISASニュース(2023年4月号[1]、2017年11月号[2]、2015年6月号[3]、2012年10月号[4])に詳細がありますので、ご覧ください。そして、今、我々は、この展開型エアロシェル技術を利用した超小型火星着陸機の開発に着手しています。超小型着陸機の質量は20 kg程度で、直径3m程度の展開型エアロシェルをとりつけます。開くと大きい展開型エアロシェルですが、輸送するときは畳むことができるので、打上げ時は、直径30 cm×高さ70 cm程度のコンパクトなものになります。このように火星着陸機をコンパクトかつ軽量に仕上げることができれば、一度に、多くの着陸機を同時に運ぶことができます。つまり、それは、1回の探査で、何度も火星大気圏突入を経験できることを意味しており、それは後発の日本にとっては非常に貴重なことで、一度に多くの知見を得ることにより、一足飛びに次のステップへ進むことができるかもしれません。さらに、理学的な側面でも、いろいろな場所に同時に着陸機を送ることができるので、それらが連携して、火星の状況を調べることができれば、火星の新たな一面を発見できるかもしれません。これは、分散的探査(FS-Lander)と呼ばれ、超小型の着陸機により実現できる新しい探査の手法として注目されています[5](図4 )。これは、究極の複雑系である惑星を調べるための新しい手法になりえますし、加えて、欧米が実施する大規模なピンポイント探査の先遣隊としての役割を果たすこともできます。

図2:我々が開発してきた直径2.5mの展開型エアロシェルの風洞試験の様子(JAXA 調布航空宇宙センター6.5m×5.5m低速風洞にて)

図3:2023年の12月に行われた大型展開エアロシェルの大気圏突入実証試験(RATS-L)の打上げ前の開発メンバーとRATS-Lの実験機(レプリカ)の集合写真

図4:提案する分散的探査と従来のピンポイント探査の関係の概念図(超小型着陸機により分散的探査という新しい惑星探査の手法を生み出す)

現時点では、日本は、火星着陸探査に関しては出遅れていますが、日本らしく、フットワーク軽くユニークなやり方で、火星探査の新しい「扉」をあけて、世界をちょっと驚かしつつ、国際的な探査の全体像の中でプレゼンスを示し、しっかりと貢献していければと思っています。

最後に、この展開型エアロシェルの研究を長年にわたり先導され、分散的探査の提唱者でもある東京大学の鈴木 宏二郎先生が2024年12月に急逝されました。先生の貢献なくして、この技術の発展はなかったです。本分野における先生の多大なるご尽力と功績に敬意を表するとともに、謹んでご冥福をお祈りいたします。

*1 空力加熱:高速で大気に突入する探査機の周りの大気が断熱圧縮により高温になることで、探査機が厳しい加熱にさらされる現象のこと。

*2 エアロシェル:着陸機を大気圏突入時の空力加熱と空力荷重から保護する外殻のこと。ここでいう展開型エアロシェルとは、エアロシェルを柔軟な材料で構成するこ とで、収納展開を可能にしたもの。

参考文献

[1] https://www.isas.jaxa.jp/outreach/isas_news/files/ISASnews505.pdf

[2] https://www.isas.jaxa.jp/outreach/isas_news/files/ISASnews440.pdf

[3]https://www.isas.jaxa.jp/j/isasnews/backnumber/2015/ISASnews411.pdf

[4] https://www.isas.jaxa.jp/ISASnews/No.379/ISASnews379.pdf

[5] 宮本英明他、「MARS, Why is Mars Red?,火星-ウソカラデタマコト、C案 FSランダー計画(鈴木宏二郎)」、東京大学総合研究博物館、2010, pp159-167

【 ISASニュース 2025年3月号(No.528) 掲載】