民間宇宙時代の到来と新たなフロンティア

1961年、人類が初めて宇宙飛行を達成して以来、宇宙開発は急速な進歩を遂げてきました。冷戦下における米ソの熾烈な開発競争を経て、宇宙は単なる技術力や国威を誇示する舞台から、国際協力と革新技術が交差する新たなフィールドへと変貌しました。そして今、私たちは「民間による宇宙時代」の幕開けを目の当たりにしています。

この変革の象徴的存在が、米国の宇宙ベンチャー企業SpaceXです。従来はNASAなどの国家機関が担っていた国際宇宙ステーション(ISS)への有人輸送を、同社は商業ベースで実現しました。これにより、宇宙開発の効率化と持続可能性が飛躍的に高まりました。近年は、米国を中心に多くのスタートアップが宇宙旅行、宇宙ホテル、民間宇宙ステーションなどの構想を次々と打ち出し、かつてSFとされていた世界が現実のものになりつつあります。

そして、次なるフロンティアは月や火星への本格的な進出です。NASAの「アルテミス計画」は、2020年代半ば以降に人類を再び月面に送り、将来的な基地建設に繋げることを目指しています。また、SpaceXが開発を進める超大型宇宙船「Starship」は、火星移住を見据えた設計がなされており、過去にない頻度と規模での探査ミッションが想定されています。

このように、地球以外の天体を「訪れる場所」から「生活の場」へと転換するための技術・制度・産業の整備が着々と進められており、有人宇宙開発は今後ますます多様化・長期化していくと考えられます。民間企業の参入によって宇宙開発の裾野は広がり、科学探査にとどまらず、商業・観光・教育など多様な目的の宇宙活動が展開される未来が、現実のものとして見え始めています。

宇宙で最も恐れられるリスク──火災の歴史と教訓

有人宇宙開発がこの数十年で飛躍的に発展し、宇宙での「暮らし」が現実味を帯びるなかで強く求められるのが、安全性の確保です。とりわけ、宇宙船や宇宙基地のような閉鎖空間での火災は、有人宇宙活動において最も深刻かつ致命的な緊急事態の1つとされています。地球上であれば、避難や換気、外部からの消火が可能ですが、宇宙ではそのいずれも現実的ではなく、乗員の命に関わる重大事故へと発展する危険性があります。

NASAなどの宇宙機関では、宇宙空間における三大エマージェンシーとして「急減圧」「火災」「空気汚染」を挙げていますが、このうち火災は、突発性・予測困難性・制御の難しさという点で、極めて扱いが難しい脅威です。実際に、宇宙開発の歴史の中でも複数の火災事故が報告されています。中でも象徴的なのが、1967年のアポロ1号での火災事故です。地上での訓練中、指令船内で火災が発生し、逃げ場を失った宇宙飛行士3名が犠牲となりました。この悲劇は、その後の宇宙船設計やミッション計画に深い影響を与えました。

この事故を契機に、宇宙機に使用される材料の難燃性強化や早期火災検知システムの導入など、総合的な安全対策が推進されました。しかし、宇宙開発が国家単位の計画から、民間企業による多様な宇宙船・居住区設計へと広がるなかで、安全性の基準や設計方針にもばらつきが生まれつつあります。今後は、商業宇宙旅行や月面・火星滞在といった多様な活動に対応した、より柔軟かつ高度な火災対策が求められます。

地上評価の限界──NASA規格が抱える科学的課題

現在、有人宇宙活動における火災安全対策の基本方針は、「火災を未然に防ぐ」ことにあります。ISSでは、船内に搭載される機器や構造部材が厳格に評価されており、その判定基準に採用されているのが、NASAが策定した「NASA-STD-6001B」という燃焼性評価試験です。この規格に基づいて燃焼特性が審査され、基準を満たしたものだけが実際の宇宙ミッションに採用されています。

しかし、このNASA-STD- 6001Bには、科学的な問題点が存在します。それは、この評価試験が地上の通常重力環境(1G)で実施されている点です。燃焼は、重力の影響を強く受ける現象であり、重力レベルによって炎の形や挙動は劇的に変化します。たとえば、ろうそくの炎は、地上では自然対流によって上方に立ち上がりますが、宇宙空間のような微小重力環境では、対流がほとんど発生せず、炎は球状になるなど全く異なる燃焼ダイナミクスを示します。この違いは、熱伝達や酸素供給のプロセスに直結し、結果として材料の「燃えやすさ」を変えてしまいます。つまり、地上での燃焼性評価がたとえ合格であっても、それが宇宙環境における安全性を保証しているとは限りません。

このような科学的限界を踏まえると、地上試験に依存した現行の評価手法には見直しが必要であり、今後の宇宙開発では、微小重力環境に即した、より現実的で高精度な火災安全評価法の確立が不可欠となります。それは単に火災リスクを減らすだけでなく、有人宇宙活動の自由度と柔軟性を高め、持続可能な宇宙社会の実現を後押しする重要な一歩となるはずです。

FLAREプロジェクトの挑戦──重力の影響を科学する

現在の火災安全評価手法が抱える課題を解決し、今後さらに加速・多様化していく有人宇宙開発に適応した評価手法を構築するために発足したのが、「FLARE(Flammability LimitAt Reduced-gravity Experiment)」プロジェクトです(図1)。FLAREは、宇宙空間における火災リスクの科学的解明と、燃焼性評価法の刷新を目的とした国際共同研究プロジェクトであり、JAXA、NASA、ESAをはじめとする複数の宇宙機関と国内外の大学、計4ヵ国14機関が参画しています。

図1:FLAREプロジェクト

本プロジェクトの中核を担っているのは、岐阜大学の高橋周平教授らの研究グループで、同グループが開発した理論モデルをもとに、固体材料の宇宙での「可燃限界(=火炎が自立的に燃え拡がることのできる限界条件)」を予測する新たな手法の構築が進められています。この手法は、材料の性質や環境条件を入力することで、宇宙空間での燃焼可否を定量的に予測することが可能であり、従来の「実験による確認」から「モデルによる事前評価」への転換を目指すものです。

この理論を軌道上で検証するために用いられているのが、ISSの日本実験棟「きぼう」に搭載された固体燃焼実験装置(SCEM: Solid Combustion Experiment Module)です。実験では、シート状や円柱状の試料、さらには模擬電線など多様なサンプルを用い、それらをさまざまな酸素濃度や流速の下で燃焼させることで、微小重力下での燃焼特性を調査しています。得られたデータは、理論モデルによる可燃限界の予測値と照合され、手法の妥当性と汎用性が科学的に検証されています。

ISS実験が明らかにした燃焼挙動の未知と可能性

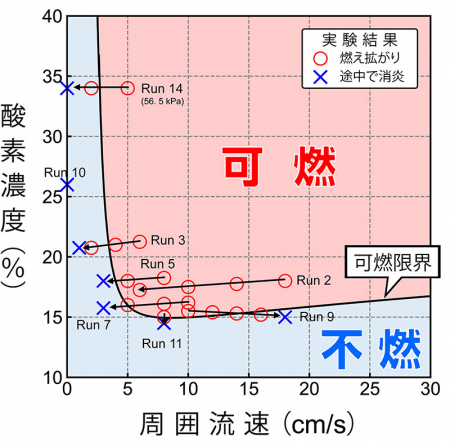

これまでSCEMでは、ろ紙、アクリル樹脂(PMMA)、そして難燃繊維であるNOMEXの燃焼実験が行われました。これらの実験材料は固体燃焼研究でよく用いられ、組成や燃焼特性が判明している材料が選定されています。その理由は、先行研究やデータが豊富にあり、開発中の燃焼性予測手法を検証するのに適しているからです。上記3つの材料のうち、PMMAについては理論的に導き出された可燃限界と実際の燃焼挙動が定量的に一致し、FLAREプロジェクトの開発する手法の信頼性を裏付ける有力な結果となりました(図2)。

図2:PMMAで予測された可燃限界(黒線)とISS軌道上実験結果(プロット)

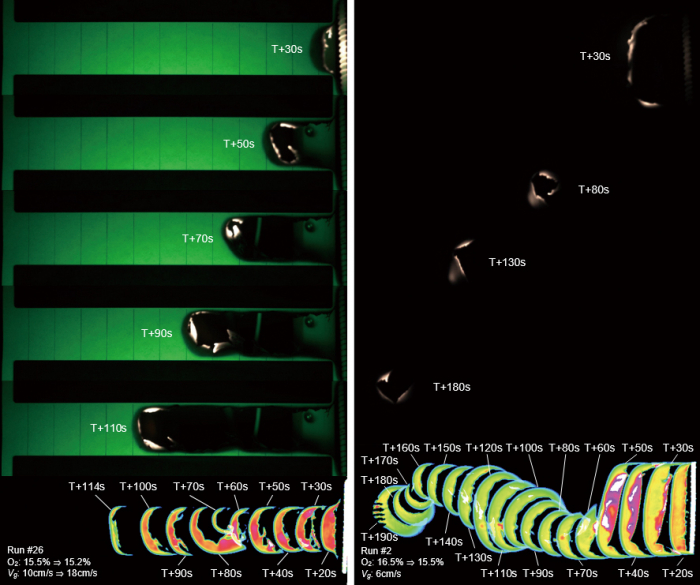

一方で、ろ紙およびNOMEXについては、理論上の可燃限界を下回る条件であっても燃え拡がりが観察され、開発中の予測手法が一部の材料において燃焼性を過小評価している可能性が示唆されました。特に注目すべきは、ろ紙やNOMEXで確認された「不安定な燃え拡がり挙動」です。これらの材料では、火炎が球状を呈しながら蛇行するように進行する、これまで地上の1G環境では見られなかった非常に特異な燃え拡がり挙動が確認されました(図3)。さらに興味深いのは、こうした不安定燃え拡がり挙動がPMMAでは観察されなかった点です。この違いについては、燃焼後の「残渣」の有無が関係しているのではないかと推測されており、現在、その因果関係の詳細な検証が進められています。

もしこの不安定燃え拡がりのメカニズムが理論的に明らかになり、予測手法に組み込むことができれば、FLAREが目指す「汎用で高精度な燃焼性評価手法」へと大きく前進することになります。このように、ISSでの燃焼実験は、単なる実証実験にとどまらず、火災という複雑な現象の本質に迫る基礎研究の側面も有しており、次世代の宇宙安全技術の礎を築きつつあります。

図3:ろ紙の安定燃え拡がり挙動(左図)と不安定燃え拡がり挙動(右図)。上段は一定間隔で撮影した 可視カメラのスナップショット、下段は可視カメラと同時に撮影した赤外線カメラのスナップショット を1枚に重ね合わせたシーケンス画像。

FLARE-2、FLARE-3へ──次世代宇宙火災対策への展望

ISSという長時間の微小重力環境は、地上では決して得られない極めて貴重な実験場です。ここで蓄積されるデータは、既存の理論モデルの洗練だけでなく、より広範な材料や使用条件に対応可能な汎用的な燃焼性評価法の構築に直結するものです。今後は、理論と実証を一体化させた次世代評価体系の確立が期待されています。

現時点でのFLAREプロジェクトでは、主にPMMAのような単一の高分子材料(モノマテリアル)を対象としていますが、実際の宇宙機では炭素繊維強化プラスチック(CFRP)などの複合材料の利用が進んでおり、これらの燃焼性も重要な課題となっています。この課題に応えるべく、後継プロジェクトの「FLARE-2」では、複合材料や配線、内装部材などの"実部材"を用いた実験が行われる予定です。さらに、将来の宇宙船では、火災リスクが高まるとされる「低圧・高酸素濃度環境」が採用される可能性があるため、FLARE-2ではこのような条件を模擬した実験も進められる見込みです。加えて、次々世代にあたる「FLARE-3」では、月(1/6G)や火星(1/3G)といったわずかに重力が存在する環境での燃焼現象を対象とした研究が構想されています。これは、今後の月面基地建設や火星居住ミッションにおいて、安全設計の技術的指針を与えるものとして、きわめて重要な意味を持ちます。

このように、FLAREは現在進行中のプロジェクトであると同時に、次の10年、さらにはその先を見据えたビジョンを持つ長期的な取り組みです。微小重力下という特殊環境における火災に立ち向かい、理論と実証の両輪で宇宙火災安全の確立を目指すこの挑戦は、未来の宇宙社会の安心・安全を支える礎となるでしょう。そしてこのプロジェクトの成果が、多様な宇宙ミッションを安全に、持続的に運用するための共通基盤として広く活用されることを心より願っています。私自身もその一員として、軌道上実験で得られる限られたデータを最大限に活用し、有効な燃焼性指標の抽出や理論モデルとの照合・改良に努めることで、次世代の燃焼性評価手法の確立に貢献してまいります。

【 ISASニュース 2025年5月号(No.530) 掲載】