新しい望遠鏡は、常に天文学研究の強力な推進剤である。2021年末に打ち上げられたジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(James Webb Space Telescope; JWST)ももちろん例外ではない。本格的な運用が始まった2022年夏からまだ2年半ほどしか経っていないが、既に3,000本以上の関連論文が投稿され、多くの国際会議で成果について活発な議論が行われている。世界中の天文学者が、日々JWSTが届ける観測データに夢中になっており、特に遠方宇宙の研究分野では、「JWSTの登場前と後で世界が変わってしまった」と多くの研究者が言うほどである。なぜここまで盛り上がっているのか?それはJWSTによって、今まで私たちが見たくても手が届かなかった宇宙の姿が次々と明らかになっている上に、その姿が予想外だったからだ。

宇宙で最初に生まれた銀河を探す

JWSTの最重要目標の1つは、138億年の長い宇宙の歴史の中で最初に生まれた星や銀河(初代星・初代銀河)を探すことである。誕生直後の宇宙には星や銀河は存在せず、水素やヘリウムのガスが漂うだけだった。その後、暗黒物質が重力で集積し、水素やヘリウムも集まって星や銀河が形成されたと考えられている。この誕生直後の真っ暗な状態から、続々と天体が誕生し宇宙に光が灯される時代のことは「宇宙の夜明け」と呼ばれており、天文学の未開のフロンティアとして関心を集めている。特に、初代星や初代銀河がどの時代に誕生し、どのような性質を持っていたのかは、まだ観測的に明らかになっていない。このような初期の宇宙に存在する天体は、遠くにあるため暗く、また宇宙膨張の効果で赤方偏移しているため、波長の長い赤外線の光でしかみることができない。しかし従来の望遠鏡では、赤外線で感度の良い観測を行うことができないため、これらの天体を観測するのは難しかった。

JWSTは直径6.5メートルという宇宙望遠鏡としては最大の鏡を持つ。この鏡のおかげで、他の望遠鏡と比べて圧倒的な感度を赤外線の波長で実現している。例えば宇宙の写真を撮る撮像の性能では、NASAが以前打ち上げた赤外線宇宙望遠鏡であるスピッツァー宇宙望遠鏡と比べて感度は10倍以上であり[1]、これまで調べられなかったような暗い天体まで観測可能である。これにより赤方偏移した暗い、宇宙誕生後数億年という宇宙初期の銀河を見つけることで、これまで天文学者が見たくても見ることができなかった宇宙の夜明けの時代を観測できるだろうと期待されていた。

JWST登場:天文学者たちの熱い夏

このように多くの期待が寄せられつつ、幾度も打上げが延期されたため、2022年7月に公開された初期観測データはまさに天文学者にとって待望のものであった。データの質が予想以上だったこともあり盛り上がりは最高潮に達し、世界中の天文学者が挙ってデータをダウンロードし、宇宙初期の銀河を探そうとした。私もその一人である。近赤外線撮像カメラNIRCamで撮られた初期観測の画像データから20個以上の134億~136億年前の銀河の候補を見つけた[2]のだが、裏には苦労と熾烈な競争があった。

データ公開日時が決まっている状況では、事前にデータ解析スクリプトを準備し、公開後すぐに解析を始め、論文を投稿するのが通常の戦略である。我々も公開半年前から準備を進め、データが日本時間の7月14日午前0時頃に公開されると同時にダウンロードして解析を開始したが、翌朝にはすでにデータを用いた簡単な論文が投稿されていた。遠方銀河の探索はスクリプトによる自動処理が主な手法だが、実際には容易ではない。NIRCam画像には遠方銀河以外の近傍天体が大量に写っており、134億年前の銀河は全体の0.01%以下しか存在しない。ノイズや宇宙線による偽信号が遠方銀河に見えるリスクもあるため、銀河選択基準の試行錯誤や個別の目視確認が不可欠だ。こうしている間も、世界中のライバルが解析を進め、明日には新たな論文が投稿されるかもしれない。そう思うと寝てもいられず、データ公開後の1週間は連日徹夜で解析を続けた。

宇宙の夜明けは想像以上に明るかった

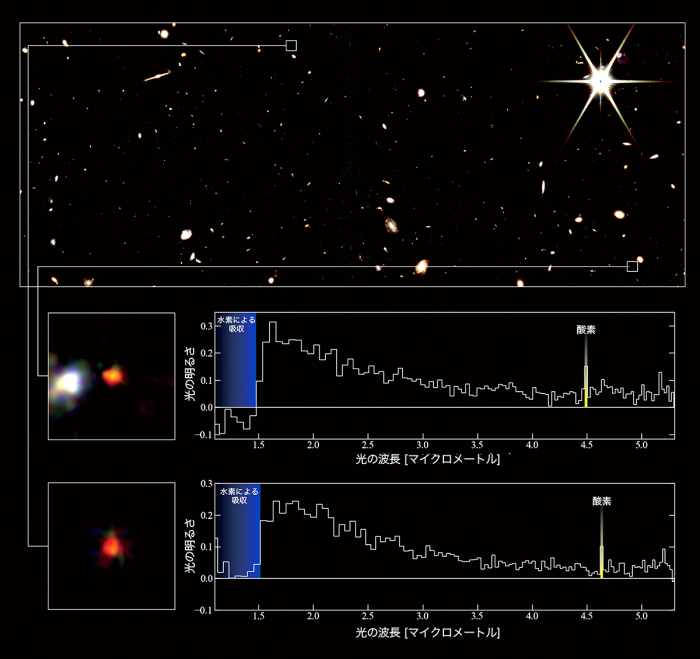

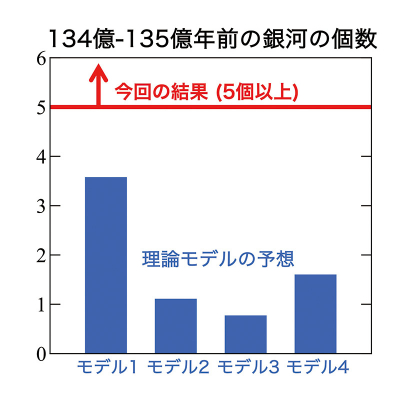

このような初期データの解析から、134億~136億年前の宇宙では、JWSTの打上げ前に出版された理論研究の予想以上に多くの銀河が存在したことがわかってきた。このような理論研究はハッブル宇宙望遠鏡などこれまでの多くの観測結果を見事に再現していたため、それらがJWSTの新たな結果を再現できないのは天文学者たちにとっては大きな驚きであった。その後分光観測が進んだが、分光観測により正確な距離のわかっている銀河(図1)だけを集めても、やはり134億~ 135億年前の宇宙では予想以上に多くの銀河が存在しており、宇宙の夜明けの時代を明るく照らしていたことを確認できた(図2)[3]。

なぜ理論予測より多くの銀河が宇宙初期に見つかっているのか? 2022年夏に初期データの結果が報告されて以来、さまざまな可能性が議論されているが、結論は出ていない。ここでは3つの仮説を紹介する。1つ目は、銀河内での活発な星形成だ。銀河の明るさは星の量に比例するため、星が多く誕生すれば銀河は明るくなり、観測されやすくなる。活発に星を誕生させる物理的なメカニズムは不明であるが、星の誕生を抑制させるフィードバックと呼ばれる機構がうまく働いていない可能性などが議論されている。2つ目は、初代星のような非常に重たい星の存在である。初代星は太陽の10~1,000倍もの質量を持ち、紫外線で明るく輝くと予想される。そのような重たい星が多く存在すると、紫外線(赤方偏移のため我々の波長では赤外線)で明るく輝き、観測されやすくなる。3つ目は巨大ブラックホールだ。宇宙初期の銀河に活発なブラックホールがあれば、その周囲の高温ガスが明るく輝き、観測されやすくなる。これらの仮説を検証するには、JWSTによるさらなる観測が必要だが、いずれにしても宇宙初期の銀河は天文学者のこれまでの常識からは外れた天体のようである。

図1:134億光年かなたの2つの銀河の位置(上パネル)と分光スペクトル( 下パネル)。上パネルの拡大図の中心にある赤い天体が、JWSTの分光観測により正確な距離が測定された134億光年かなたの銀河。我々は下パネルの分光スペクトルから酸素の輝線(黄色)と水素による吸収(青色)を高精度(99.9999 %以上の有意度)で検出し、この2つの銀河までの距離を134.0億光年および134.2億光年と決定することに成功した。 ⒸNASA/ESA/CSA, Y. Harikane et al.

図2:134億-135億年前の銀河の個数。青色のヒストグラムは、JWST打上げ前に出版された理論モデルによる、今回の観測で発見されると予想された銀河の個数。分光観測により正確な距離を測定できた銀河の個数(5個;赤色)は、これらの理論予測を超えた値になっている。この時代の銀河の候補は他にも存在するため、実際の数は今後さらに増える可能性があり、その可能性を上向き矢印で示している。([3]より改変)

予想外の巨大ブラックホールの大量発見

また、このような研究を行う中で、予想外の天体を発見することもあった。120億~ 130億年前の宇宙における巨大ブラックホールの大量発見である[4]。従来の巨大ブラックホール探査では、ブラックホールが周囲の物質を飲み込む過程で明るく輝く「クェーサー」を探す方法が一般的だった。しかし、クェーサーは非常に希少で、見つかる確率は銀河の1000分の1以下とされていた。JWSTの視野はすばる望遠鏡の約1万分の1と狭いため、巨大ブラックホールのような珍しい天体は見つからないと予想されていた[5]。

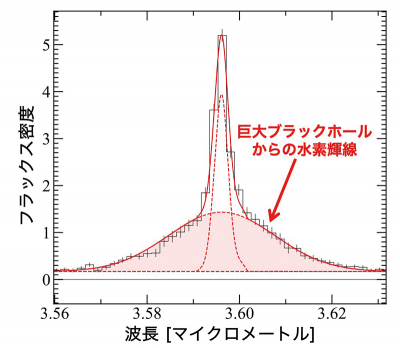

ところがJWSTの分光データを精査していく中で、図3のような幅広い特徴的な水素の輝線を持つ銀河を発見した。この輝線は、活動的な巨大ブラックホールの周りから放出される「広輝線領域」のシグナルである。自身のパソコンのモニターでスペクトルを見た当時の衝撃は今でも覚えている。最初は何かの間違いかと思いいくつか検証を行ったが、JWSTの感度があまりにもよく、非常に明確に幅広い水素の輝線が見えているため、これは本物だろうと確信した。しかも1個だけではなく、2個、3個、と次々と見つかってきた。最終的に合計10個の巨大ブラックホールを120億~130億年前の宇宙で発見した(図4)。これは従来の予測の50倍もの数に相当する。この大量の巨大ブラックホールの発見は、宇宙初期の巨大ブラックホールの形成や成長が、これまで考えられていたよりも遥かに速かった可能性を示している。

図3:今回見つかった120億年前の巨大ブラックホールの水素Hα観測スペクトルの例。赤色で塗られた部分が、活動的な巨大ブラックホールの存在を示す幅広い水素輝線。([4]より改変)

図4:今回の研究で見つかった120~130億年前の10個の巨大ブラックホールの擬似カラー画像。巨大ブラックホールからの小さくコンパクトな光だけではなく、それを保持する銀河からの広がった光も見えている。その色や形も様々であり、活動的な巨大ブラックホールは様々な種類の遠方銀河に普遍的に存在しているのかもしれない。ⒸNASA/ESA/CSA, Y. Harikane et al.

今後の展望

JWSTの素晴らしい性能によって、遠方の宇宙でこれまで予想されていなかった天体が次々と発見されている。現在135. 2億年前の宇宙まで銀河が確認されており[6]、人類は初代銀河の時代に後少しで手が届きそうなところまで迫っている。計画段階では推進剤の量から5年から10年と見積もられていたJWSTの寿命も、打上げロケットの軌道導入精度が高く推進剤が節約できたため、現在では10年から20年以上と予想されている。今後の観測が進むにつれ、初代銀河や初代星の発見だけでなく、予想外の大発見も起こるかもしれない。

一方で、JWSTは視野が狭く、宇宙で一番明るい銀河や、一番重たい巨大ブラックホールを探すのには適していない。現在JAXAの戦略的中型計画候補として検討が進められているGREX-PLUS[7]は、いまJWSTで探査している時代やそれよりも昔の天体で、JWSTが見つけているよりもより明るく、より重い天体を探し、宇宙の構造形成理論の検証を行うことを目的としている。将来GREX-PLUSが打ち上げられ、データが出た時に、JWSTの時の同様の、いやそれ以上の盛り上がりや感動があるだろうと期待している。

[1] https://www.stsci.edu/jwst/about-jwst/history/historical-sensitivity-estimates

[2] Y. Harikane et al. The Astrophysical Journal Supplement Series, 265, 5 (2023)

[3] Y. Harikane et al. The Astrophysical Journal, 960, 56 (2024)

[4] Y. Harikane at al. The Astrophysical Journal, 959, 39 (2023)

[5] 例えば, Y. Matsuoka et al. The Astrophysical Journal, 869, 150 (2018)

[6] S. Carniani et al. Nature, 633, 8029 (2024)

[7] A. Inoue et al. Proceedings of the SPIE, 121801I (2022)

【 ISASニュース 2025年4月号(No.529) 掲載】