金星に雷は存在するか

金星探査機「あかつき」がまだその名で呼ばれる前、JAXAによる金星探査計画の検討が始まったころ、金星に雷が存在するかという問いに対する決着がつかないまま、すでに20年近く議論が続いていました。NatureやScienceなどの著名な学術誌や地球惑星科学を代表するジャーナルで、存否をめぐる研究が熱いバトルを繰り広げていました。雷は地球ではありふれた現象の1つであり、科学研究の対象としては、1752年にBenjamin Franklinが雷雲中の帯電を証明して以来多くの調査がなされました。1920年代には米国の財団が所有するカーネギー号という海洋調査船が鉛直方向の大気中の静電場を観測し、それが世界中の雷活動の結果であることが示されるなど、時代時代の先端的な存在でした。太陽系探査時代に入ると、木星や土星では雷の発する電波や発光が発見され、地球以外の大気中でも起こる普遍的な現象であることが明らかになりました。これらの惑星で取得されたデータは、雷の発生を物語る比較的明白な証拠として受け入れられてきました。ところが金星については状況が全く異なりました。

雷(雷放電)は、非常に広い周波数範囲の電磁波と音波、さらにX線やガンマ線まで放射します。一般にその継続時間は短く、数10マイクロ秒から数ミリ秒程度のものが多いです。従って、探査機の電波受信機や測光機がそうした信号を記録すると、雷を想像します。ただし、探査機の帯電による放電や、装置自体や宇宙線が発するノイズ、自然に発生するプラズマ波動も疑わなくてはなりません。

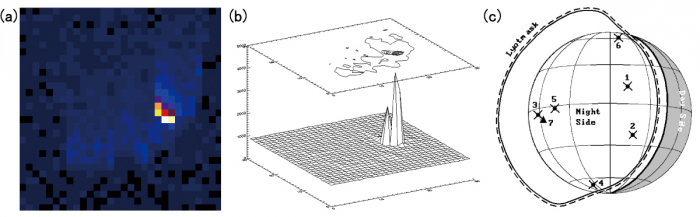

1980年代になって、探査機による金星の観測が始まると、光学観測と電波観測の両方で、雷の存在を支持する論文と、否定する論文が出版されるようになりました。Krasnopolsky(1983)[1]は、ベネラ9号のランダーに搭載された測光機が記録したランダムな短時間発光から、雷起源の可能性を報告しました。Borucki et al.(1981)[2]は、パイオニアビーナスオービターのスタートラッカーのデータを調査しましたが、結局、宇宙線によるパルスを統計的に排除することができませんでした。Russell et al.(1991)[3]などはパイオニアビーナスオービターのVLF(Very Low Frequency)受信機やビーナスエクスプレスの磁力計で、雷起源の波形を捉えたと主張していますが、多くの研究者はその結論には懐疑的です。米国の惑星プラズマ波動の第一人者のDonald Gurnett博士らは、木星に向かう探査機ガリレオが金星フライバイを行った際の、周波数100 KHz-5MHzの波動観測データに基づき、金星の雷電波を観測したとする論文を1991年にScience誌に載せています(Gurnett et al. 1991)[4]。その一方で、約10年後に同じく金星フライバイを行った土星探査機カッシーニのデータからは、雷の存在を示す統計的に優位な情報はなかったと、2001年にNature誌に発表しています(Gurnett et al. 2001)[5]。Gurnett 博士は米国地球物理学連合(AGU)の2006年の受賞講演(フランクリンレクチャー)で、金星の雷についても触れていましたが、結論は曖昧でした。私は講演後にステージを降りた博士に近付き、結局どう思っているのかと本音を尋ねましたが、「分からない、自身のライフワークだ」と返されました。博士は2022年に永眠されましたが、いま天国でどう思っておられるのか気になるところです。金星の雷の観測は、地上の天体望遠鏡でも試みられ、Hansell et al.(1995)[6]は1.5mのアリゾナの望遠鏡を使い、約4時間に6-7個の雷発光を記録したと報告しています。ただし、その後同様の望遠鏡観測を試みたアラスカ大学のDavis Sentman博士(彼もAGUのフランクリンレクチャーを行った大気電場研究の著名人です)は検出できなかったと語っていました。これまでのところ、金星雷の存在にポジティブな論文とネガティブな論文は、ほぼ同数になっています。惑星や惑星雷の専門家だけでなく、地球を含む大気電場や宇宙プラズマ研究の大家が挙って挑戦し、それでもコンセンサスに至らないミステリアスな現象が金星の雷なのです。

雷が観測できると何が嬉しいか

金星に果たして雷があるのか否か、それ自体がロマンですが、ではそれが明らかになったとして、科学的にはその先にどのような展開が期待できるのでしょうか。

雷とは、積乱雲の中で電荷の分離(静電気)が起こり、その不均一な分布を解消するために電流が流れる電荷の移動現象ということができます。つまり、電荷分離と、その後の劇的な絶縁破壊による電流の発生という、2つのプロセスで成り立っています。この電荷分離のメカニズムについては、1970年代に当時ハワイ大学におられた高橋 劭(つとむ)博士が室内実験に基づいて提唱された、氷晶と霰(あられ)の摩擦によるとする理論が広く受け入れられています。それによれば、凍った水の粒があること、軽い氷晶と重い霰が摩擦を起こすための鉛直気流があることが電荷分離の条件になります。ただし電荷分離機構は他にもいくつかの説があり、全容が完全に分かったわけではありません。絶縁破壊は気圧と電荷密度によって決まりますが、最後のトリガーは宇宙線粒子が絡む場合もあります。オーロラの爆発的な増光や地震の発生と同様に、破壊現象の1つである雷の絶縁破壊のメカニズムは、その完全な理解にはまだ時間がかかるでしょう。このように雷は電荷分離と絶縁破壊という、観測や理解の困難な基礎過程から成る現象です。その一方で、その発生頻度の時間変化は比較的シンプルで、積乱雲の成長過程やその集合体である線状降水帯、台風といった極端気象現象の監視と予測に、他に代え難い貴重な指標となりうることが明らかになってきました。気象衛星からの雲の撮影や、地上レーダー観測だけでは、大気循環の原動力である積乱雲の鉛直輸送能力を推定することは困難ですが、雷はその指標として有効で、かつ観測が容易です。1920年代の大気静電場研究ブームのあと、雷に対する科学的な興味は下がった時代があるのですが、地上の広域電波観測や衛星からの光学・電波観測の時代を迎えると、その科学的・実用的価値が次第に認められてきます。現在、欧米・中国の静止軌道気象衛星には雷観測カメラが標準装備として搭載されるようになりました。

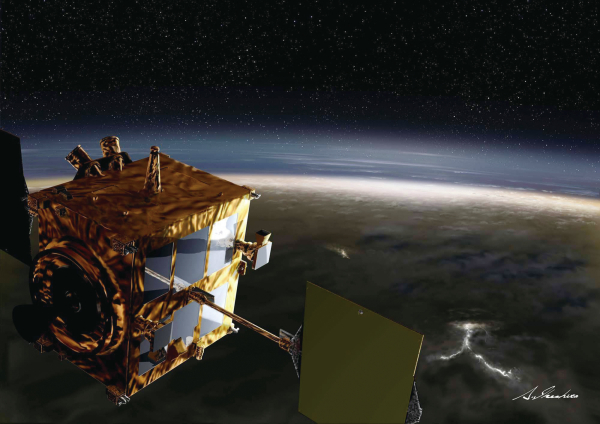

もし金星に雷が発見されれば、大気中の電荷分離や絶縁破壊の理解が進み、地球に限定されない普遍的なモデルが構築されるでしょう。また発生頻度や放電規模が観測できれば、地球に比べ観測情報が少ない金星大気運動の全球的な規模での把握に役立つことが期待できます。さらに、地球を含む惑星の大気成分は雷放電によって変調されるという可能性が指摘されています。例えば、地球の対流圏上部から成層圏下部の窒素酸化物などは、雷放電によって生成されているという仮説があります。こうした背景から、「あかつき」の搭載装置の1つに、光学的に雷を観測するLAC(Lightning and AirglowCamera)を提案するに至りました(Takahashi et al. 2008)[7]。金星上空を飛行する「あかつき」の想像図には、期待を込めて雷発光を描いていただきました(図1)。

さて、LAC搭載が決まったあと、高橋 劭先生に、そのことを恐る恐る報告しました。なにしろ、氷晶 - 霰理論の提唱者です。その理論は「凍った」「水」と「鉛直対流」を要素とするのですが、金星の雲は純水ではなく濃硫酸、その殆どが凍結していないと推測され、強い鉛直対流を示す積極的な証拠もありませんでした。こうした事実から、氷晶 - 霰理論を学んだ研究者は、金星の雷の存在には否定的な人が多かったと思います。ところが高橋先生は開口一番、(金星の雷は)あります、ありますと叫ばれました。そのことにとても励まされたのと同時に、偉大な研究者は自身の作った理論にさえ縛られないものなのだと感銘を受けたのを思い出します。

図1:金星上空を飛行する「あかつき」の想像図。右下には 雷が描かれています。 画:池下 章裕

図2:地上の口径1.5mの望遠鏡で観測されたとされる金星夜面の発光現象のCCD画像(a)とその等高線表示(b)。4時間弱で7個の雷発光候補が記録されています。(c)の1から7にそれらの位置が示されています(Hansell et al. 1995)。

LACによる波形の記録

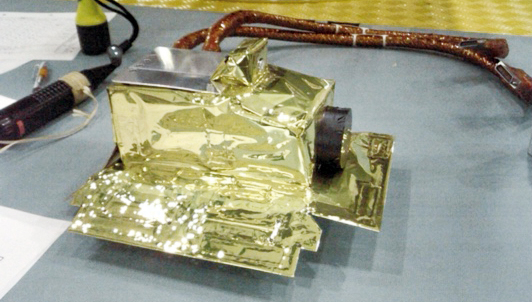

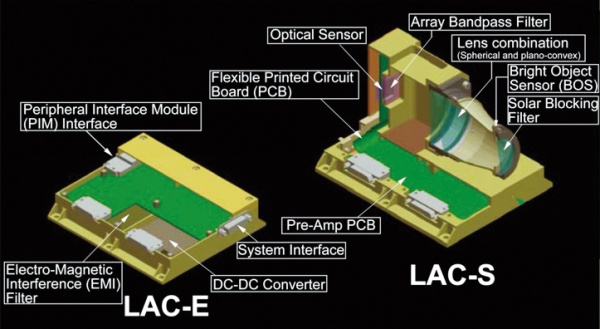

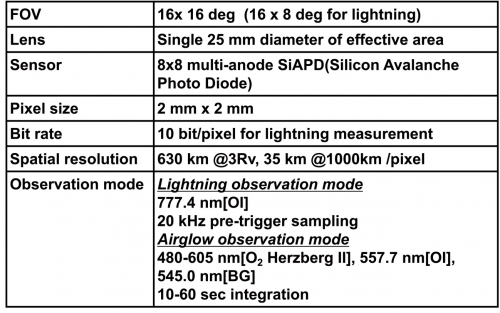

まずは、雷が存在するかどうかに決着をつけねばなりません。そのためには、パルスノイズと雷発光を明確に分離する必要があります。そこで、高い空間解像度を諦めて32画素とし、その代わりに測光のサンプリング周波数を20kHzと高速にして、地球の雷と同じ短時間の現象であっても増光・減光の変動を滑らかに捉えられる設計としました(図3及び表1参照)。また、金星大気の主成分であるCO2を使った放電実験の結果に基づき、最も顕著な酸素原子輝線(777nm)用の狭帯域フィルターを装着しました。感度は、地球での衛星観測の結果などを参考にして、金星に再接近したときは、地球の雷の1/10以下の発光も検知できるよう設定されています。

「あかつき」の軌道が当初よりも長楕円になり周期も長くなったことで、金星の影でのみスイッチが入るLACの観測時間は、当初予定の約1/20のペースにはなりましたが、2016年には無事観測を開始することができました。ところが、観測開始から4年間、記録されるのは宇宙線によるパルスばかりで、雷を思わせる光度曲線は1つも得られませんでした。そしてようやく2020年3月、ついに1つのイベントがトリガー記録されました。その発光は、典型的な地球雷の数ミリ秒よりは遥かに長い約200ミリ秒でした。この継続時間は、流星(火球)の可能性も否定できません。ただし、観測された光度から、その明るさの流星がLACで観測される確率を求めたところ、0.1%から8.3%でした。さらに200ミリ秒という継続時間は流星としては短いことを考慮すると、流星である確率はさらに小さくなります。他方、地球周回軌道で観測された地球の雷にも、このLACのイベントと類似した継続時間が数100ミリ秒を超えるものもあります。これらの事実を踏まえ、私たちは流星や隕石落下の発光を完全に否定することはできないものの、雷放電発光である可能性が極めて高いと考えています(ジャーナルのレフリーと議論中)。今後は、「あかつき」で得られたこの光度曲線を手がかりに、それに似た地球の雷が発生する気象学的な条件を調べることで、金星で得られた雷情報の意味を探っていきたいと考えています。同時に、LACの波形を参考に、最新の高速撮像観測装置を活用した地上望遠鏡による雷発光計測の展開も予定しています。

図3:「あかつき」に搭載された雷・大気光カメラ(LAC)の外観と内部構造。

表1:雷・大気光カメラ(LAC)の仕様。雷観測モードでは1秒間のサンプリ ングが20kHz(50マイクロ秒間隔)で、短時間発光の光度曲線が得られるようになっている。

参考文献

[1] Krasnopolsky, V.A., Venus spectroscopy in the 3000-8000 A region by Veneras 9 and 10, in Venus, ed. by D.M. Hunten et al. (Univ. of Arizona Press, Tucson, 1983), pp.459-483

[2] Borucki, W.J., J.W. Dyer, G.Z. Thomas, J.C. Jordan, D.A. Comstock (1981) Optical search for lightning on Venus, Geophys. Res. Lett. 8, 233-236.doi:10.1029/GL008i003p00233

[3] Russell, C.T. (1991) Venus lightning. Space Sci. Rev. 55, 317-356.

[4] Gurnett, D.A.,W.S. Kurith, A. Roux, R. Gendrin, C.F. Kennel, S.J. Bolton (1991) Lightning and plasma wave observations from the Galileo flyby of Venus. Science 253, 1522-1525. doi:10.1126/ science.253.5027.1522

[5] Gurnett, D.A., P. Zarka, R. Manning, W.S. Kurth, G.B. Hospodarsky, T.F. Averkamp et al. (2001) Non-detection at Venus of high-frequency radio signals characteristic ofterrestrial lightning. Nature 409, 313-315. doi:10.1038/35053009

[6] Hansell, S. A., W. K. Wells, and D. M. Hunten (1995) Optical detection of lightning on Venus, Icarus, 117, 345-351.

[7] Takahashi, T., J. Yoshida, Y. Yair, T. Imamura, M. Nakamura (2008) Lightning detection by LAC onboard the Japanese Venus Climate Orbiter, Planet-C, Space Sci. Rev., DOI 10.1007/s11214-008-9400-x, 2008.

【 ISASニュース 2024年12月号(No.525) 掲載】