はじめに

金星探査機「あかつき」は、金星大気の謎を解明するため、2010年5月21日に打ち上げられ、同年12月の軌道投入失敗を経て、2015年12月7日に金星周回軌道に入り、以後現在も観測を続けています。「あかつき」は紫外から赤外で撮像する5台のカメラを持つ、金星の気象衛星です。うち3台が現在も稼働しており、貴重なデータをもたらし続けています。周知のように、金星は大気の量が多く、地表付近は高温・高圧環境(摂氏約460度・約90気圧)ですが、高度50km以上は圧力、気温ともに地球に近いといえる環境になっていて、雲があります。ただし、大気の主成分は二酸化炭素、雲の主成分は硫酸です(余談ですが、地球の成層圏エアロゾルも主成分は硫酸です)。高度60 - 70 kmの上層雲は金星をくまなく覆っています。

金星は、自転周期が地球時間で243日もあります。地球と逆の西向きに自転していて、太陽の周りの公転運動とあわせて金星の1日の長さは117日です。このように、金星自体は非常にゆっくり回転していますが、その大気は自転の向きに、それをはるかに上回る速さで回転しています。この現象は「スーパーローテーション(超回転)」と呼ばれています。地球の気象は、地球が回転していることに大きく規定されています。金星も、超回転のおかげである程度「地球的」になっています。地球の自転の4分の1程度の回転が超回転によって実現されていますので。しかし、そこではどのような気象が繰り広げられているか、その実態は謎が多く、また、そもそもこの超回転がどのように維持されているのかも謎でした。

「あかつき」は、超回転をはじめとする金星大気の謎を解くことを目的に計画されました。近くて遠い、雲のベールに包まれた金星の気象はどうなっているのかを明らかにしたいと意気込んで始まった探査です。最初の軌道投入失敗で一度は終わったと思われたのが、5年のブランクを経て実現し、さて、どのようなことがこれまでにわかったか、これから数回に分けて「宇宙科学最前線」で紹介します。シリーズのタイトルは、「あかつき」プロジェクトサイエンティストの佐藤 毅彦さんに考えていただきました。

第1回の話題は、筆者を中心に行われた超回転の維持機構の解明の話です。筆者がISASニュースの「宇宙科学最前線」に寄稿するのは、2018年の10月号についで2回目です。その記事では進行中と報告した「スーパーローテーションの維持機構」の研究が実を結び論文として公開され1 、紹介できるようになったことを嬉しく思います。なお、もう少し詳しい解説を、日本惑星科学会の会誌に発表しています2 。Webで自由に読めますので、興味を持った方はご覧ください。

1 Horinouchi, T. et al., 2020, Science , doi:10.1126/science.aaz4439.

2 堀之内 武, 2020 , 遊星人, 29 (2), 75-79 . https://www.jstage.jst.go.jp/article/yuseijin/29/2/29_75/_article/-char/ja/

超回転を解明するとは?

大気の超回転は、角運動量という指標で測ります。角運動量は、潜在的な回転の能力のようなもので、回転の速度と中心軸からの距離に比例します。フィギュアスケートのビールマンスピンでは手足を回転軸に引き付けることで、高速回転を産み出します。手足が外に伸びたゆっくりとした回転と、内側に寄った速い回転は容易に相互変換できます。それは大気でも同様です。思考実験として、惑星上で回転軸からの距離が最も遠い赤道に沿って静止している(惑星と一緒に回転する)大気の輪を考えてみましょう。たとえばそれが、何らかの要因で移動し、中緯度に達したとします。すると、輪は小さくなりますから、その分(物理の言葉では角運動量保存により)回転が速くなります。実際、地球上の亜熱帯ジェットと呼ばれる東向きの流れは、ほぼそのように作られています(中緯度への移動は、水平方向の温度の違いを均す「水平対流」によります)。ところが金星の上では、同じ赤道上で、回転の速さ(つまり西向きの風速)が地表から離れるにつれて増し、高度70kmで惑星回転の約60倍の100 m/sほどに達します。このような流れは、何か特殊な加速機構がなければ作ることも維持することもできません(維持がなぜ難しいかはこれまでの話からは明らかでないと思います。それは研究の核心でもあるので、以下で追々説明します)。このような背景により、角運動量(正しくは単位質量あたりのそれ)が赤道地表面のそれよりも大きい回転を、超回転と呼びます。上記のように局所的にみて何倍の超回転という言い方もできますし、大気全体がもつ平均の角運動量が赤道地表面と比べて何倍と言う見方もできます(この見方では10倍ほどになります)。

さて、観測から超回転を解明するとはどういうことでしょう。超回転のメカニズムの問題は、どのように出来て(成因)、どのように維持されているか、に分けることができます。成因問題は、超回転が無い状態からどう出来るかという問題といえますが、無い状態は観測されておらず、無いときが実際にあったかどうかもわかりません。観測で直接扱いうるのは、維持問題です。

維持問題は2つにわけて考えられます。1つは、上記のような非常に強い超回転率を含む風速構造がどのように成り立つか、もう1つは、それが長期的に保てるかです。両者では考えるべき時間スケールや、みるべき高度域、診断法が異なります。後者は少なくとも万日のオーダーであり(より長くは地質学的な時間スケールまで考えられ)、地表面付近が重要です。一方、前者(構造維持問題)では、100 - 1,000日のオーダーで、上空が(特に、単位質量当たりの角運動量が最大になる雲頂付近が)重要になります。我々は前者に取り組みました。それは、言い換えると、金星大気の中にそこそこ地球的な環境を実現する高速回転がどのように維持されているかということです。具体的には、角運動量の収支の内訳を調べました。

なお、当初、「あかつき」では研究できないと考えられた地表面付近の大気に関する情報も、LIRという「あかつき」の赤外カメラによって得られることがわかっています(地表面の影響が大気の波として伝わり、はるか上空に現われるのを観測することによります)。幸運による思わぬ発見であり、やはり観測はしてみるものだと実感させられます。この現象については、今後のシリーズ記事で紹介されます。

雲を追跡して風を測る

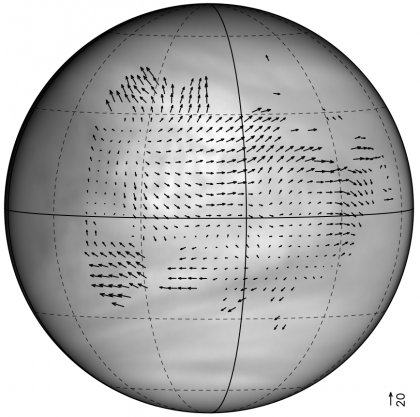

角運動量収支を調べるには風速を測定する必要があります。そのため、「あかつき」では雲の画像を使います。風に流される雲の動きから風を割り出すのです。その歴史は長く、古くは1970年代のマリナー10号の金星フライバイ時の観測で実施されました。その後、パイオニア・ビーナス・オービター(PVO;1978-92)、ビーナス・エクスプレス(VEx; 2006-14)という2つの長期衛星観測に対しても実施され、多数の論文が出版されています。しかし、角運動量収支を求めるには、高い精度で、抜けの少ない風速推定を行う必要があります。上記の両探査機からは、多少なりとも意味があると言える見積もりすら得られていません。これを実現するためには、雲追跡法の技術革新が必要でした。なお、雲追跡は天気予報のために地球でもされていますが、我々の手法はそれより進んだものとなりました。図1に結果の例を示します。

図1 「あかつき」の紫外線カメラUVIによる観測を用いた雲追跡の結果の例。背景は2017年1月1日12時に365nmフィルターで得られた輝度分布。矢印はこれを含む4時間分の観測から求めた水平風速。ただし、場所による風速の違いがわかりやすいよう、赤道で西向きに100m/sとなる剛体回転からの偏差のみを示しています。追跡に使った部分画像のサイズはベクトル間の間隔より大きいので、オーバーサンプリングになっています。右下欄外の矢印の長さが20m/s に相当します。

「あかつき」プロジェクトでは、打上げ以前から雲追跡プログラムの開発がはじまっていました。一方、筆者も、打上げとほぼ同時期に北大の修士課程に入学した池川 慎一さんとともに、「第2の選択肢」を作るつもりで開発に取り組みました。その成果(雲追跡法ならびに結果の精度推定法)は2015年になって、「あかつき」用の雲追跡プログラムを拡張する形で取り込まれました。並行して、誤り訂正法の改良などに取り組みながら軌道投入を迎え、実データで調整しました。最近になって、風速の推定誤差を、結果をもとに見積もる手法を開発し、当初の目標精度が達成できたことが確認できました。また、誤差相関による角運動量フラックスのバイアスの補正ができるようになりました。これが決め手となって、冒頭で触れた論文1 を完成させることができました。

明らかになった超回転の維持機構

金星の自転軸は公転面にほぼ直交しています。このため、極域への太陽入射は特に小さくなります。そのままでは極域の温度が極端に低くなるので、南北に熱の輸送がおこります。それは水平対流の形をとります(この南北の循環は子午面循環と呼ばれます)。ところがそうなると、流れによって角運動量分布も均され、観測されている構造が保てないため、何か、大気の波や乱流による角運動量輸送があるはずです。

金星の子午面循環の大きさについては、これまで必ずしもコンセンサスがありませんでした。そこで、過去のデータを見直し、ある観測(突入観測)をもとに推定される子午面循環が妥当であれば、別の独立な観測結果(衛星観測)が説明できることを示しました。得られた子午面循環から、実際の角運動量分布を維持するのに必要な角運動量の輸送量が見積もれます。それを、どのような運動が担っているかを調べました。

と言っても、大気全体でそれができるわけではありません。しかし、構造維持の中で最も大事なのは、低緯度の雲頂付近にある、質量当たりの角運動量が最大になっているところです。それが、子午面循環で流れ去らず、より小さな角運動量の大気が流れ込んでも減ずることもなく維持されるのは何によるか、が肝心です。そして、そこはちょうど「あかつき」が最も得意とする観測領域なのです。

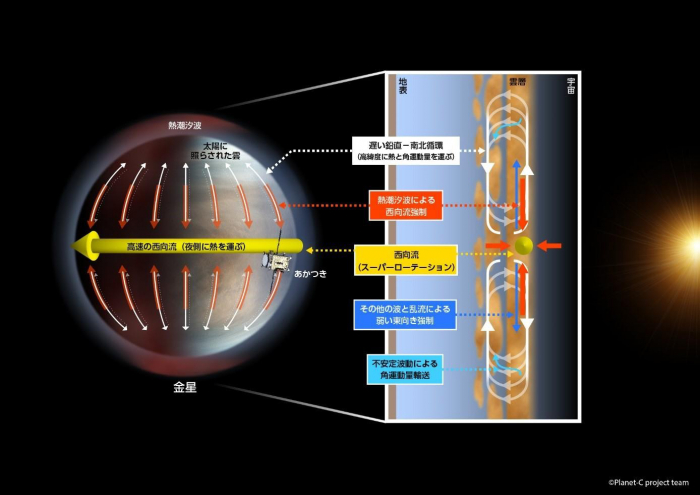

得られた結果をまとめたのが図2です。これは論文1で明らかにしたことを説明する記者説明会用に作成した図です。測定結果以外の物理的な制約から導かれることも入った総合的なものとなっています。本研究の結果、熱潮汐波による角運動量輸送が、角運動量ピークの維持に重要であることが明らかになりました。熱潮汐波というのは、海の潮汐のように月の引力によるのではなく、日射によって励起される大気の波で、地球にも金星にも存在します。金星の熱潮汐波は地球の熱潮汐波と似ていますが、それは超回転が地球的な環境を作るからです。現状はこのような形で「安定解」に落ち着いているといってもいいでしょう。

図2 「あかつき」の観測から提案されたスーパーローテーションの維持機構の模式図。発表論文1のプレスリリースより(© Planet-C project team)。金星の雲層の子午面循環(白い矢印)による移流は、角運動量を一様化するように働きます。熱潮汐波は、それを補うように、水平および鉛直に角運動量を運び(赤い矢印)、スーパーローテーションを加速するように働きます。熱潮汐波以外の波や乱流は、低緯度の雲頂付近では弱いながら潮汐とは逆に働き(青い矢印)、中高緯度では別の重要な役割を果たします(水色の矢印。不安定による擾乱が子午面循環を短絡するように角運動量を運びます)。これらの組み合わせにより、子午面循環によるゆっくりとした極向きの熱輸送と、スーパーローテーションによる速い夜側への熱輸送が両立するシステムが形成されて、太陽からの熱が効率的に分配されます。

超回転の役割、今後の展望

これまで、超回転は大気の運動という観点から語られることがほとんどでした。しかし、筆者は最近、熱輸送の観点から語るのが良いと考えています。金星の太陽日は、雲層あたりでの放射過程の時間スケールよりも長く、流れがなければ昼側から夜側の温度差が大きくなるので、何らかの流れが生じて結局はある程度均されることになります。惑星回転が遅い場合に考えられる流れの形態は、太陽直下点とその反対側とを結ぶ軸(自転軸とは直交)に対して対称な「夜昼間」対流です。しかし、そのような循環は子午面循環同様に、鉛直運動や加速減速を必要とします。超回転のような円に沿った流れはいずれも不要なので、より起こしやすく効率的なはずです。ただし、欠点があります。それは、南北には熱を運べないということです。東西の流れだけでなく、熱潮汐波などがあることで、南北の循環(子午面循環)と東西循環を両立させることが可能になります。今回明らかになったのは、そのような熱輸送システムのあり様の1つだと言えます。

このような、2つの循環による効率的な熱輸送は、形を変えつつ、太陽系の外にあるあまたの惑星において行われているかもしれません。現在発見されている系外惑星の多くは、中心星に同じ面を向け続けているので、南北だけでなく、東西(昼と夜の間)にも温度差が生じがちだからです。

前述のように、金星の超回転の問題には、生成と維持があり、維持についても、今回扱わなかった長期安定性の問題があります。これらは観測を参考に、理論とシミュレーションにより扱うべき課題になります。また、金星大気の研究課題は、超回転だけではありません。金星大気を詳しく調べることで、地球型惑星における大気のあり様の可能性を、一歩引いた広い視点で捉えられるようになり、またそれが太陽系外の惑星の表層環境の可能性の理解につながると期待されます。

【 ISASニュース 2020年9月号(No.474) 掲載】