はじめに

いつもの「宇宙科学最前線」とは異なり、今回は歴史を振り返ってみたい。中性子星観測の歴史である。著者は、X線天文学を専門としており、X線天文学の誕生とほぼ同期して成長してきた。だからというわけではないが、個人的解釈のもとに過去を振り返り、今後を展望したい。表1の年表や図1の中性子星の分類を参照しつつ、読んで欲しい。

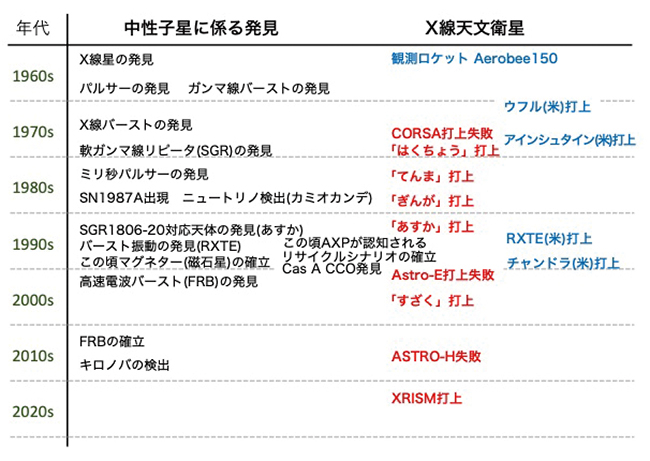

表1: 中性子星にまつわる発見とX線天文衛星(海外衛星は本文中で触れたもののみ)に関する年表

中性子星の発見

中性子星の存在が理論的に予想されたのは1930年代だったが、その発見は1960年代まで待たなければならなかった。最初にやって来たのはX線星の発見である。1962年に観測ロケットAerobee 150によって最初のX線星「さそり座X-1」が発見された。当時は、1961年のケネディー演説の後で、研究者はこぞって月の観測に乗り出していた。目的は月からの蛍光X線の観測だったが、「自然は人間の想像を越えた姿を見せることがある」というロッシの言葉通り、予期せぬ発見となった。実はこれが中性子星だということが、後ほど明らかになる。

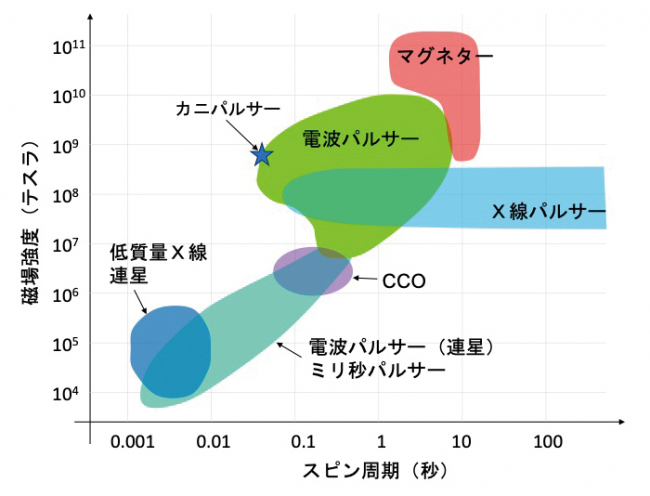

最初の中性子星は、1967年にヒューイッシュとベルによって電波パルサーとして発見された。その1.3秒のパルスがあまりにも正確だったため、宇宙人からの信号ではないかと疑われたほどである。同様な天体の発見が相次ぎ宇宙人説は消え、自転の速さから中性子星ということが明らかとなった。X線星は、小田 稔考案のすだれコリメータを駆使し、位置の同定から光学対応天体の観測が進み、伴星からの質量降着で輝く中性子星という描像が確立していった。一方、電波パルサーは、カニ星雲やほ座超新星残骸に付随していることから、超新星爆発でのパルサー形成が確立した。超新星爆発で生まれた中性子星は、カニ星雲中のパルサー(カニパルサー)のように高速スピン(毎秒30回転)し元気活発であるが、年月とともにスピンが遅くなり活動性も落ちて行くという描像である。

1960年代は天文学上重要な発見が特別に多いが、ここではガンマ線バーストに触れたい。ただし、報告されたのは1973年である。というのも、発見は米国の核実験監視衛星Velaでなされ、秘密にされたからである。継続時間が1~100秒以下と短く、ガンマ線のみで輝き、同じ天体が繰り返さないことから、長らく銀河系内の現象か系外かもわからなかった。ただ、概ね2秒を境に、継続時間の短いガンマ線バーストと長いバーストの2種類があることはわかっていた。系外現象だと判明したのは、時代が大きく下って1997年、イタリアの衛星ベッポサックス(BeppoSAX)による残光の発見と母銀河の同定によってであった。

中性子星観測の展開

話を元の時代に戻して、1970年代に入ると世界で初めてのX線天文衛星ウフル(1970年)が打ち上げられ、X線天文学発展の嚆矢となった。我が国でも日本初のX線天文衛星CORSAを開発したが、1976年打上げに失敗。その後に控えていた巨艦アインシュタイン衛星(米国、1978年打上げ)に先んじて観測を行うつもりが、目論見が外れてしまった。それを少し遡る1975年、X線バーストが発見されていた。これは中性子星表面での熱核反応の暴走現象で、突然X線光度が桁違いに上昇し、数十秒の時間スケールで元の光度に戻っていく。どの中性子星がX線バーストを起こすかわからないので、観測には広い空を見る必要があるが、小田 稔考案の「すだれコリメータ」を使えば実現可能だ。CORSAを急遽バースト探索向けに再製作したのが、1979年打上げの「はくちょう」である。この狙いは大当たりとなり、「はくちょう」は新たに8つのX線バースト天体を発見するなど、大きな成果を挙げた。

図1: 様々な中性子星のスピン周期と表面磁場強度分布の概念図

1980年代に注目すべきは、ミリ秒パルサーの発見とSN1987 Aである。1982年、自転周期1. 56ミリ秒という極端に自転が早いパルサー(ミリ秒パルサー)が発見された。その後、同種のパルサーが多く見つかったが、スピン周期とその変化率から磁場が弱く年老いた中性子星と考えられた。カニパルサーのように、高速スピンで生まれた強磁場中性子星はだんだんスピンが遅くなり活動性も失うという描像では、年老いたパルサーの高速スピンは説明できない。そこで考えられたのが「再生シナリオ」である。X線連星系では、中性子星が伴星からの質量降着により角運動量を受け取り、自転が早くなることが知られている。年齢とともに(あるいは他の理由で)磁場が弱くなれば到達できる自転周期も短くなり、最終的には1ミリ秒も不思議ではない。このシナリオによれば、磁場が弱い中性子星を含むX線連星(低質量X線連星という)では、中性子星が高速自転しているはずである。ところが、低質量X線連星からは、高速自転を示唆するX線パルスは全く受からなかった。我々も「ぎんが」(1987年打上げ)のデータでパルス探しを行ったが気配は全然なかった。

この「ぎんが」打上げの直後に大マゼラン雲で発生したのが超新星SN1987 Aである。カミオカンデによるニュートリノ検出で小柴 昌俊がノーベル賞を受賞したので、記憶している人もいるかも知れない。このニュートリノのデータから中性子星が形成されたと考えられている。「ぎんが」は直後から観測を始め、同年夏頃からX 線を検出し始めた。その後現在に至るまで様々なX線衛星で観測が続けられているが、中性子星からのパルスは検出されていない。生まれたての中性子星はカニパルサーのように元気一杯という描像はきれいに否定されたわけである。

1990年代に入って、当時数十天体が知られていたX線パルサー(若くて磁場が強い中性子星から成るX線連星)の中に、特異な一群があることが認識され始め、AXP(AnomalousX-ray Pulsars:変則的X線パルサー)と呼ばれた。連星系の兆候がなく、数秒の自転周期でそれが安定に伸びていく(スピンダウン)という特徴を持つ。自転エネルギーの解放では観測されたX線光度に何桁も足りないので、電波パルサーとも異なる。これと前後して、軟ガンマ線リピータ(SGR:SoftGamma ray Repeater)の正体が明らかになった。SGRは、ガンマ線バーストの亜種と思われていて、文字通り通常のガンマ線バーストよりも放射エネルギー帯が低く、しかも同一天体がバーストを繰り返す(リピータ)という特徴があった。その代表であるSGR1806-20のX線対応天体を「あすか」が同定し、その後米国の衛星RXTEが7.5秒のパルスを検出した。AXPとの類似から、両者は同種の天体であり、自転周期とその大きな変化率から、超強磁場(〜1000億テスラ)を持つ中性子星と考えられた。両者は総称してマグネター(磁石星)と呼ばれている。新たな種類の中性子星の確立である。

ところで、低質量X 線連星からのパルスはどうなったのであろうか。実は、先ほど出てきたRXTEが1996年に思いがけない形で発見した。X線バーストの数十秒のデータ中に、数百HzのほぼコヒーレントなX線強度変動(バースト振動)を発見した。振動周期が完全に一定ではなかったので議論を呼んだが、バーストによる中性子星表面の温度ムラがX線強度変動を作り、大気の膨張が振動周期の微妙な変化を作ると理解されている。

20世紀も終わりに近づいた1999年、紆余曲折の末、米国の衛星チャンドラが打ち上げられた。そのfirst lightで観測された超新星残骸カシオペア座Aの画像を見て、多くの人が驚いた。超新星残骸の中心に微かな点源が映し出されていたのである。カシオペア座Aは重力崩壊型超新星爆発の残骸ということは知られていたが、同種のカニ星雲やほ座超新星残骸とは異なり、パルサーが存在していなかった。それが、中性子星が存在することが初めて明らかになったのである。その後、同種の天体が複数の超新星残骸で見つかり、CCO(CentralCompact Objects、中心コンパクト天体)と総称されている。いくつかのCCOでは、スピン周期0.1秒、表面磁場1千万テスラのオーダーの計測値が得られている。これらの値が何を意味しているのかは良くわかっていない。

継続する発見

発見は今世紀に入っても続いており、2000年代の最初に来たのが高速電波バースト(FRB:Fast Radio Burst)である。発見はおそらく2001年に遡ると思われるが、新しい現象としての確立は2010年代となった。これは、非常に継続時間の短い(ミリ秒)電波信号で、同じ天体が繰り返すことはなく、非常に大きな分散を持つという特徴があり、1日あたり千回という高頻度で発生していると推測された。電波パルサーは、時に単発の巨大パルスを生じることがあり、また、電波では人工ノイズの干渉がしばしば見られることから、新現象としての確立が遅れた。一旦確立すると、あちこちで集中的な観測が行われ、繰り返すFRBや銀河系内のFRBも発見され、起源の解明が急速に進められている。その結果、マグネターとの関連が有望視されている。

2010年代では、何といっても2015年の重力波の検出を挙げなければならないだろう。ただ、受かるのはブラックホール合体ばかりで、当初想定していた中性子星同士の合体イベントが検出されたのは2017年になってからであった。ガンマ線衛星フェルミでほぼ同時に(短い)ガンマ線バーストが検出されたことから、短いガンマ線バーストが中性子星合体であることがようやく観測的に証明された。このイベントは、キロノバとして多波長で観測され、重元素合成の場としても注目された。この中性子星合体で生まれたのが、中性子星なのかブラックホールなのか、わかっていないのがもどかしいところである。

XRISM(クリズム)

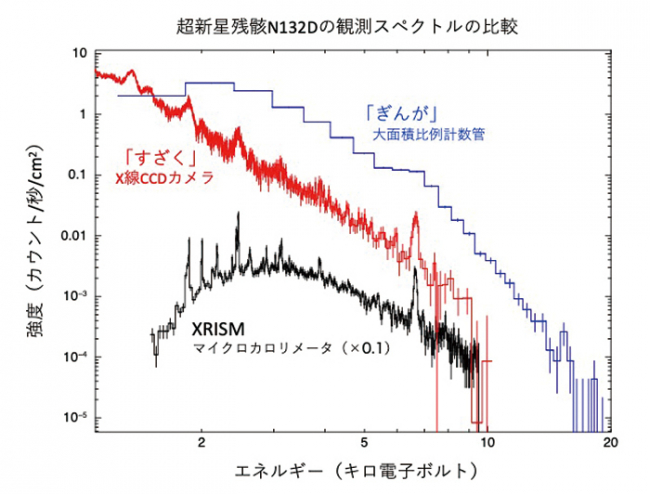

中性子星にまつわる発見の歴史を長々と見てきたが、これほど発見が継続する天体も珍しいだろう。2020年代も半ばであるが、次の発見は何だろうか。発見の多くは新しい観測装置でなされている。我々は、従来に比べて桁違いに高いエネルギー分解能を持つXRISMをようやく実現することができた(図2)。エネルギー分解能を活かした成果も色々出始めている。高エネルギー分解能の威力の1つは、吸収線や輝線の観測により物質分布やその幾何構造がわかる点である。実際、X線連星や活動銀河核で降着円盤やアウトフロー、コロナの形状が格段に良くわかるようになり、X 線放射機構の理解が大きく進みつつある。XRISMは、既知のX線天体の精密観測を目的とし、新天体・現象の発見を直接狙っているわけではない。一方で、マグネターが最初AXPとして認識されたように、既知のX線天体の中に未知の種族が混じっているかもしれない。突飛なところでは、エキゾチック星やクォーク星などの手がかりが得られる可能性もある。新たな発見は偶然のなせるところも大きく、予測は難しい。いずれにせよ、できるだけ多くの中性子星を観測し、相互比較することが重要である。XRISMが長生きして、今後多くのデータが蓄積されることを願って、筆を置きたい。

図2: 3衛星による超新星残骸N132Dの観測スペクトルの比較。「すざく」、XRISMは実データで、「ぎんが」はシミュレーション。検出器特性の違いにより、スペクトルの全体形状は異なるが、「すざく」、XRISMと検出器が進化し、より細かい構造が分解できていることがわかる。

【 ISASニュース 2025年8月号(No.533) 掲載】