宇宙を駆け巡り地球に降り注ぐ高エネルギー放射線「宇宙線」の起源は、宇宙物理学最大の謎の一つです。宇宙線を生み出している天体の候補として最近着目され始めたのが、太陽質量の数倍程度のブラックホールと恒星からなるブラックホール連星です。ブラックホール連星のいくつかは高速のガスを吹き出し、それが天然の粒子加速器として働いていると考えられています。V4641 Sgrはそのようなブラックホール連星の一つで、その中でも加速性能がトップクラスであることが特徴です。我々はX線分光撮像衛星(XRISM) ※1 によってV4641 Sgrを観測しました。XRISMはJAXAが主導する国際プロジェクトで、高い分光性能を用いた宇宙X線観測を行っています。今回はXRISMに搭載された軟X線撮像装置(Xtend)のCCDカメラの広視野と低バックグラウンド性能を最大限活用することで、ブラックホール近傍に広がった暗いX線放射を初検出しました。ブラックホール連星近傍での粒子加速にともなうX線放射の検出は、SS433/W50(マナティー星雲)に次いで2例目です。この天体はSS433と対照的に数年に一度、X線の明るさが数十倍以上急激に上昇するバースト活動を除けば非常に静穏であり、時間変動が極端に大きい天体ですが、XRISMで得た知見をもとに過去の観測データを調べると、22年前にも明るさが同程度の広がったX線放射が確認されました。これは粒子加速が主に静穏期に起きているという、これまでの予想に反する事実を示唆します。本成果はブラックホール天体での粒子加速現象、さらには銀河全体での宇宙線生成の物理的理解を観測・理論の両面で躍進させる契機となるでしょう。

研究の背景

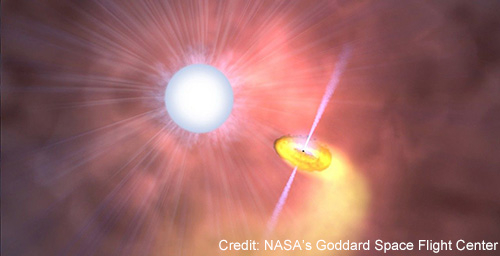

宇宙を駆け巡り地球に降り注ぐ高エネルギー放射線「宇宙線」の起源は、宇宙物理学最大の謎の一つです。宇宙線を生み出している天体の候補として最近着目され始めたのが、ブラックホール連星です。ブラックホール連星は太陽質量の数倍程度のブラックホールと恒星からなる系で、そのうち、SS433/W50(マナティー星雲)という有名天体に代表されるいくつかは高速のジェットを吹き出しており、そのジェットが天然の粒子加速器として働いて宇宙線が生み出されると考えられています。V4641 Sgrはそのようなブラックホール連星の一つであり(図1)、ごく最近のガンマ線観測で判明した加速性能がブラックホール連星の中でもトップクラスであることが特徴ですが、粒子加速環境の物理的理解のために必要なX線観測データが存在しませんでした。

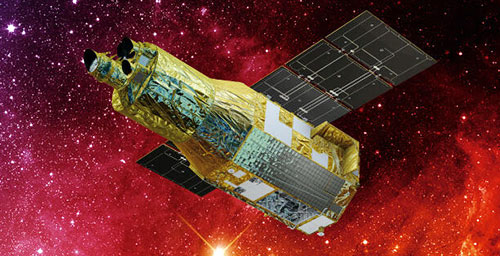

図1:ブラックホール連星V4641 Sgrの想像図。 (クレジット:JAXA)

研究結果

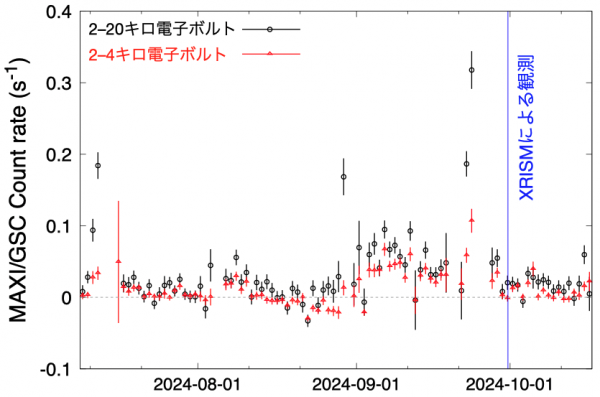

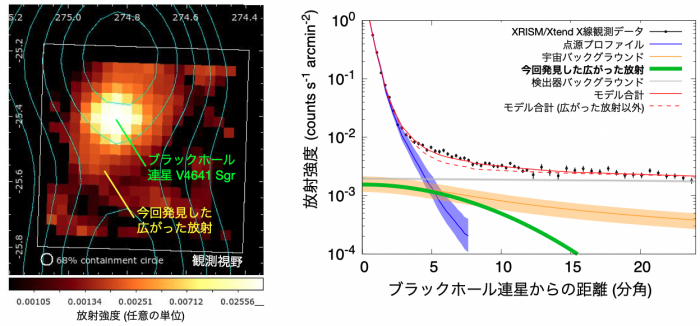

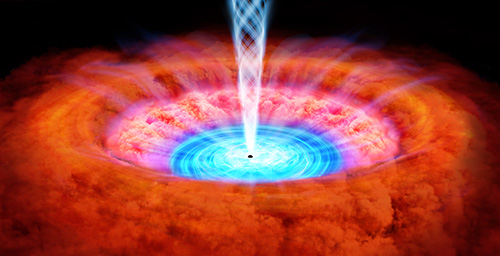

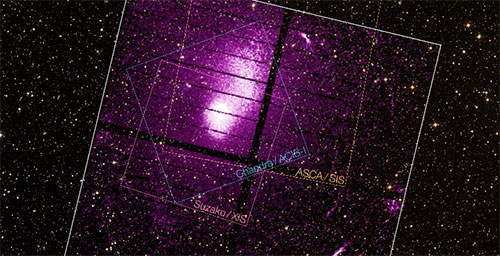

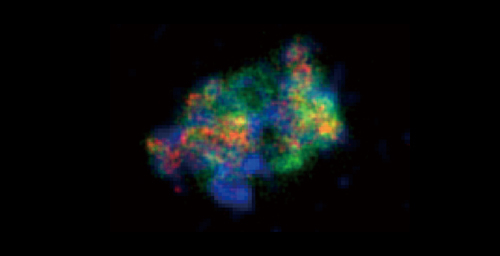

今回我々は、X線分光撮像衛星(XRISM)によってV4641 Sgrを観測しました。この観測はDirector's Discretionary Time (DDT) という特殊な観測枠を使いました。DDT観測は近傍の超新星爆発など非常にレアな現象にのみ使用されます。今回は2024年9月頃からV4641 Sgrが数年に一度のX線のバースト活動を始めたため(図2)、DDT観測を行うことができました。観測の主目的は、軟X線分光装置(Resolve)のマイクロカロリメータによるブラックホール近傍の精密分光でしたが、軟X線撮像装置(Xtend)のCCDカメラの観測データからも興味深い成果が得られました。我々はXtendの広視野と低バックグラウンド性能を最大限活用し、ブラックホール近傍に広がった暗いX線放射を初検出しました(図3)。過去にも日本のX線天文衛星「すざく」をはじめとした観測はあったものの、視野のサイズが足りないため、広がった暗い放射とバックグラウンド放射を区別することは難しく、広がった放射を見つけることは実質的に不可能でした。

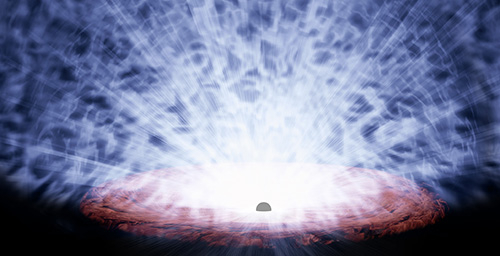

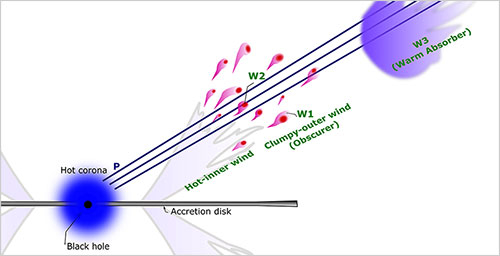

我々が発見したX線放射は、ガンマ線観測から推測される高エネルギー粒子の分布よりもブラックホール近傍に集中しており、天然の粒子加速器としての何らかのメカニズムがブラックホールのごく近くの環境で働いていることがはっきりしました(図4)。さらに、XRISMのデータから天体方向のバックグラウンド放射をモデル化し、22年前のNASA(米国航空宇宙局)のChandra衛星による観測データに当てはめたところ、今回の発見と明るさが同レベルの広がった放射が確認できました。これは粒子加速が主に静穏期に起きているという、これまでの予想に反する事実を示唆します。

図2:国際宇宙ステーション搭載のX線観測装置MAXIによるブラックホール連星V4641 Sgrの光度変動。XRISMの観測期間は青い帯で表示。 (クレジット:JAXA)

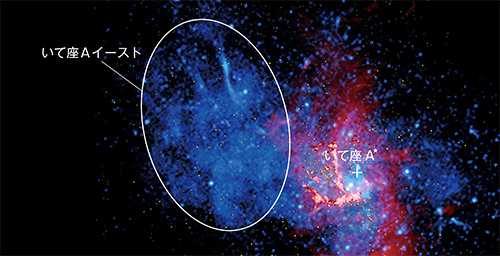

図3:XRISM搭載CCDカメラXtendによるV4641 Sgr周辺のX線画像とV4641 Sgrを中心とした半径方向の放射プロファイル。左図の等高線はガンマ線放射の分布を表す。 (クレジット:JAXA)

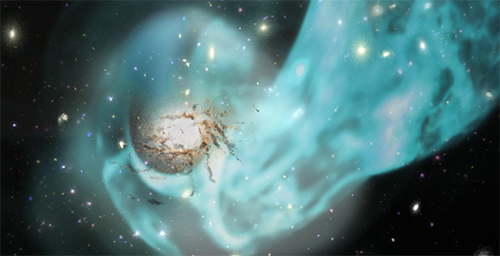

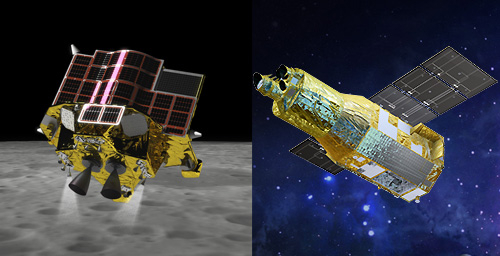

図4:V4641 Sgrの概念図。 (クレジット:JAXA)

学術的意義と今後の展望

今回の研究はXtendを主として用いた初めての科学成果へと繋がり、Resolveの補助として用いることが多いXtendの単体としての強みを示すことができました。高感度な観測をすることで、未だごく少ないブラックホール近傍の粒子加速器の素性に迫る貴重なデータを拡張していくことができる可能性を示した点も重要です。今回の観測結果が示唆する、ジェットの存在が確認されていない静穏期での粒子加速が事実ならば、粒子加速という現象はジェットが観測される活動性の高いブラックホールだけでなく、もっと一般的に起こる現象かもしれません。この成果はV4641 Sgrの今後のより深い観測や理論研究を活発化するだけでなく、ブラックホール天体での粒子加速現象、さらには銀河全体での宇宙線生成の物理的理解を観測・理論の両面で躍進させる契機となるでしょう。

用語解説

※1 XRISM(クリズム):X線分光撮像衛星。XRISMは宇宙のX線放射を研究するために開発されたJAXA主導の国際プロジェクトであり、NASA、ESA(欧州宇宙機関)をはじめとする国際パートナーとの協力によって開発された。XRISMには2つの観測装置が搭載されている。1つは軟X線撮像装置 Xtend(エクステンド)であり、X線CCDカメラを用いてX線を集め画像を生成する。もう1つは軟X線分光装置 Resolve(リゾルブ)で、これは日本と米国の共同チームによって開発され、到来するX線光子のエネルギー(波長)を精密に測定し、高分解能のスペクトルを生成する。詳細は公式ウェブサイトを参照のこと。https://www.xrism.jaxa.jp/

論文情報

掲載誌: The Astrophysical Journal Letters

論文タイトル: Detection of extended X-ray emission around the PeVatron microquasar V4641 Sgr with XRISM

著者:Hiromasa Suzuki, Naomi Tsuji, Yoshiaki Kanemaru, Megumi Shidatsu, Laura Olivera-Nieto, Samar Safi-Harb, Shigeo S. Kimura, Eduardo de la Fuente, Sabrina Casanova, Kaya Mori, Xiaojie Wang, Sei Kato, Dai Tateishi, Hideki Uchiyama, Takaaki Tanaka, Hiroyuki Uchida, Shun Inoue, Dezhi Huang, Marianne Lemoine-Goumard, Daiki Miura, Shoji Ogawa, Shogo B. Kobayashi, Chris Done, Maxime Parra, Maria Díaz Trigo, Teo Muñoz-Darias, Montserrat Armas Padilla, Ryota Tomaru, and Yoshihiro Ueda

ISAS or JAXA所属者:鈴木寛大、金丸善朗、三浦大貴、小川翔司

発行日:2025年1月3日

DOI:10.3847/2041-8213/ad9d11