動画:筆頭著者の鳥海研究員(JAXA宇宙科学研究所)による解説。(Credit: ISAS/JAXA)

概要

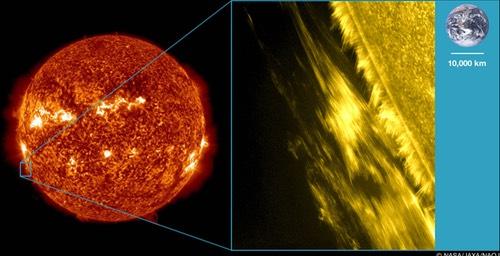

国際研究チームは、太陽観測衛星「ひので」や「ソーラー・ダイナミクス・オブザーバトリー(SDO)」などが10年以上かけて取得した観測データを元に、「太陽を遠くにある恒星として扱う」解析を行いました。黒点が太陽面上をトランジットする際に、彩層に感度を持つ紫外線の強度が光球の磁束量と高い相関を示すこと、光球のライトカーブとコロナのライトカーブでは減光・増光のタイミングに差があり、その時間差はコロナループの空間的な広がりに対応すること、遷移層温度に対応するライトカーブは黒点によるプラズマ加熱の影響で減光する場合があることなどを明らかにしました。

本研究を発展させることで、系外惑星の研究分野にも貢献すると考えられます。黒点のトランジットが各波長に及ぼす影響がわかれば、多波長で他の恒星を観測することで系外惑星の存在やその直径、公転軌道の推定値の不定性を小さくできるかもしれません。また、フレアに代表される恒星の磁気活動現象やそれに伴う恒星からの放射は惑星の環境に影響を及ぼすため、系外惑星のハビタビリティ(生命の生存可能性)を検討する上でもこの研究成果が貢献すると考えられます。

本研究成果は、米国天文学会の天体物理学専門誌 Astrophysical Journal に掲載されています。

本文

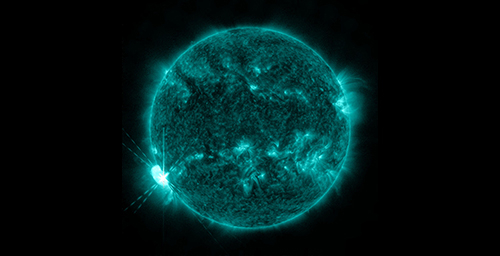

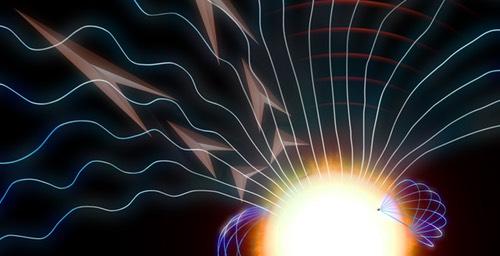

地球周辺の宇宙空間で磁気嵐を引き起こし、人工衛星や高高度を飛ぶ航空機の運用に影響を及ぼし、GPSの誤差を広げる太陽フレア。これまでの研究から、フレアは黒点上空のコロナに蓄積された磁気エネルギーが突発的に解放される現象と考えられています。フレアは、私たちの太陽だけで起こる現象ではありません。近年、太陽と類似した恒星で、太陽を遙かに上回る巨大フレア(スーパーフレア)が発見されました。スーパーフレアも、強力な磁場が密集した黒点とリンクした現象であると考えられています。規模の違いはあれ、私たちの太陽と遙か遠くで輝く恒星は、黒点やフレアも含め、共通の磁気活動があるのです。すなわち、太陽の詳しい調査と他の恒星の観測によって、太陽・恒星における普遍的な磁気活動現象の理解が進むと考えられます。太陽・恒星の磁気活動現象は、その周りを回る惑星にも影響を及ぼします。特に恒星から放射される強力な紫外線は、恒星の周りを回る惑星の大気を電離し、剥ぎ取ります。そのため、紫外線放射の測定は惑星のハビタビリティ(生命の生存可能性)を検討する際にも重要です。

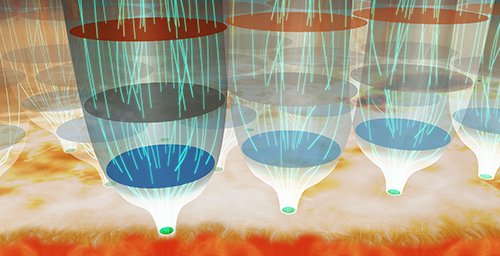

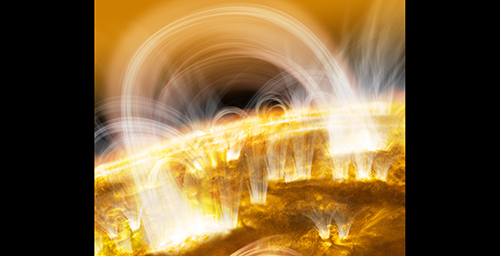

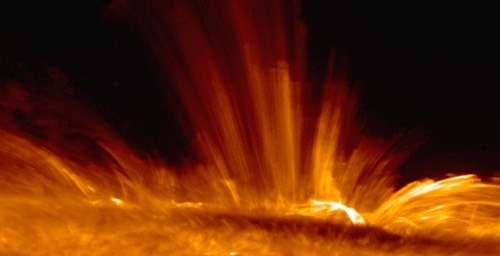

フレアに代表される太陽・恒星の磁気活動現象を理解するには、表面の黒点だけでなく、上空の大気の状態も調べる必要があります。磁気エネルギーがどのように解放され上空へ伝わるのか、黒点の出現・成長によって、上空の彩層やコロナがどのように変化するのかを知ることが、フレアの原因や発生メカニズムを理解することにつながるからです。

現在の技術では、空間分解して調べることができる恒星は太陽だけです。太陽で得られる詳細なデータを他の恒星にも適用したり、他の恒星のデータを太陽のデータで解釈したりする方法を獲得できれば、恒星で普遍的な磁気活動現象の解明につながります。しかし、空間分解能が高いとされる宇宙望遠鏡でも、現在の性能では、恒星を空間分解して観測することは困難です。したがって、恒星全体から届く光だけを頼りに、黒点の構造や変化を探ることになります。

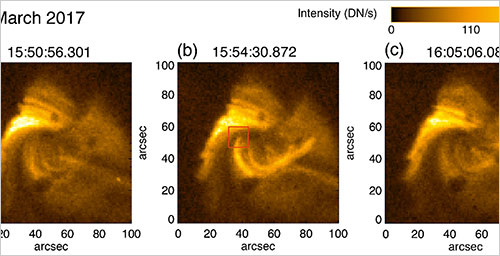

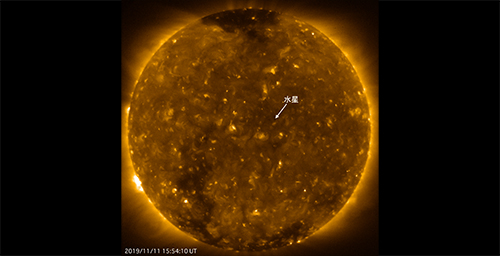

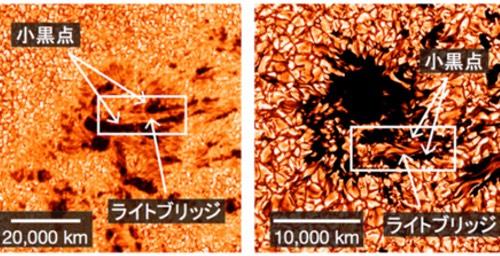

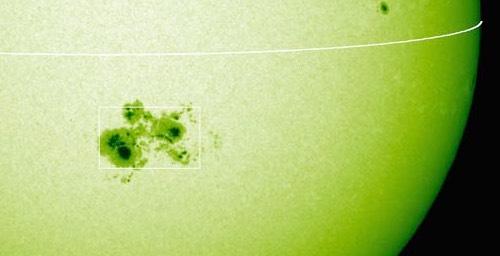

鳥海 森(JAXA宇宙科学研究所)率いる国際研究チームは、太陽の自転にともなって黒点が太陽面上をトランジットする(通過する)際に、様々な波長帯で太陽全体から届く光の明るさがどのように変化するのかを調べました。遠方の恒星は点光源となりますが、本研究では太陽を点光源として扱うことで他の恒星にも適用できる情報を導いたのです。研究チームは、太陽観測衛星「ひので」と米国の「ソーラー・ダイナミクス・オブザーバトリー(SDO)」を中心に、合計4機の太陽観測衛星が取得した可視光からX線に渡るデータを解析しました。「ひので」は2006年に、「SDO」は2010年に打ち上げられ、太陽全面を一定の時間間隔で撮像するモニター観測を続けています。研究チームは過去10年以上に及ぶ膨大な観測データから、太陽面上を孤立した単独の黒点がトランジットした期間を選び、黒点トランジットに伴う各波長帯のライトカーブとその要因を調べました。

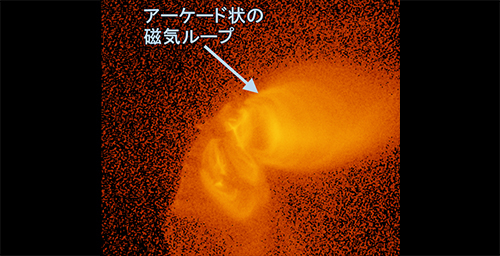

そして、黒点が太陽面上をトランジットする際に、太陽全体から放射されるさまざまな波長の光が、個別の黒点や磁場構造によってどのように形成されるのか、また、それらがどのように時間変化するのか(ライトカーブ)を初めて明らかにしました。その結果、彩層に感度を持つ紫外線の強度が光球の磁束量と高い相関を示すこと、光球のライトカーブとコロナのライトカーブでは増光・減光のタイミングに差があり、その時間差はコロナループの空間的な広がりに対応すること、遷移層温度に対応するライトカーブは黒点によるプラズマ加熱の影響で減光する場合があることなどを明らかにしました。

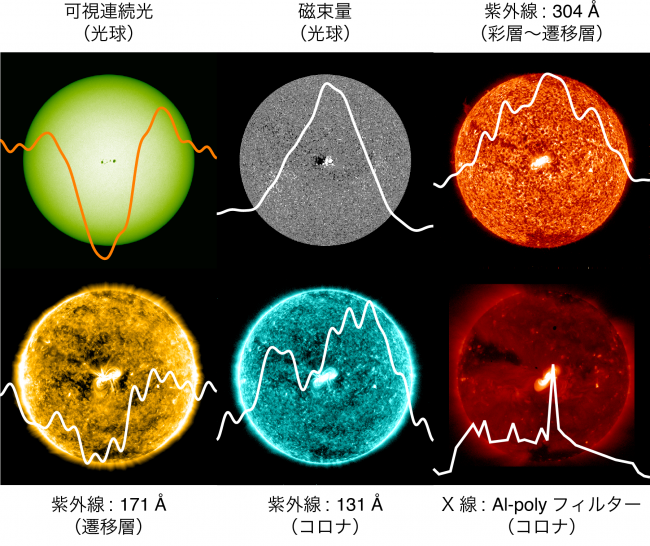

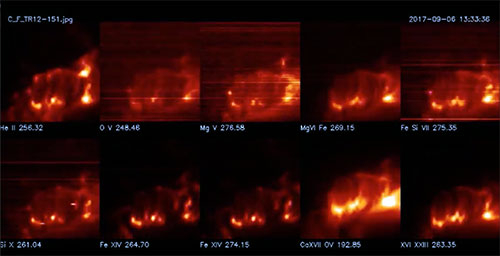

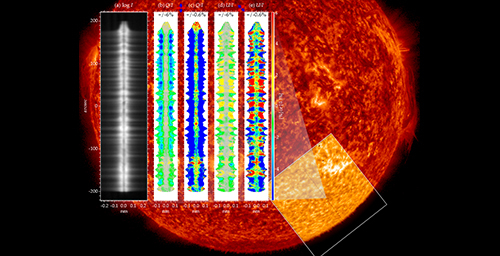

図1. さまざまな波長帯における太陽の明るさ等の変化。太陽面上を黒点群(活動領域12699)がトランジットした際のライトカーブ(実線)。背景は、黒点が太陽面中心付近に到達した時刻の画像。黒点トランジットに伴って、可視光ではライトカーブが減光するほか、彩層やコロナに感度を持つ紫外線・X線では増光が生じる。唯一、遷移層に対応する紫外線では、ライトカーブが減光を示す場合があることが明らかになった。(Credit: ISAS/NAOJ)

動画:図1の動画

図1は、黒点が太陽面をトランジットした際の、6つの波長帯におけるライトカーブを示した図です。わかりやすいように、黒点が中心付近に到達した時刻の画像に重ねています。

まず、光球に対応する可視連続光(図1左上)では、周囲に比べて暗い黒点のためにライトカーブに谷が現れます。一方、光球で測定した磁束量(図1上段中央)は、黒点が太陽面の中心付近を通過するときが山となり、つまり磁束量が大きくなります。次に、紫外線のライトカーブを見ると、彩層から遷移層(図1右上)とコロナ(図1下段中央)では、黒点が通過するときに増光して観測されます。ところが、遷移層に感度をもつ紫外線のライトカーブ(図1左下)は、減光する場合があることがわかりました。遷移層は彩層とコロナに挟まれた薄い大気の層です。遷移層の下にある彩層と、上にあるコロナのライトカーブは黒点の通過とともに増光するのに、その間の遷移層では暗くなるという奇妙な事実を示しています。

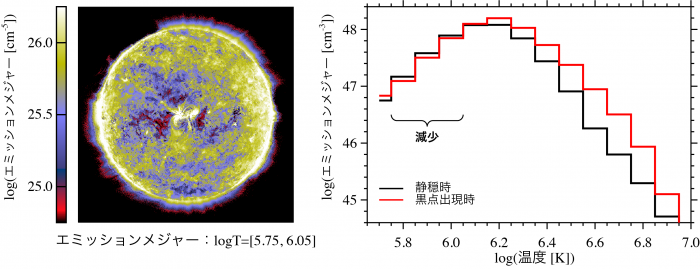

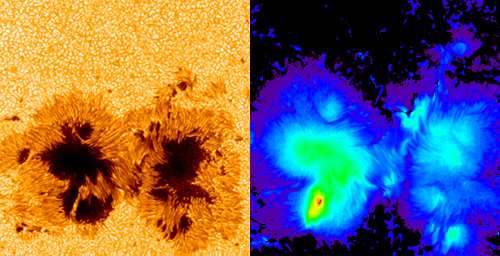

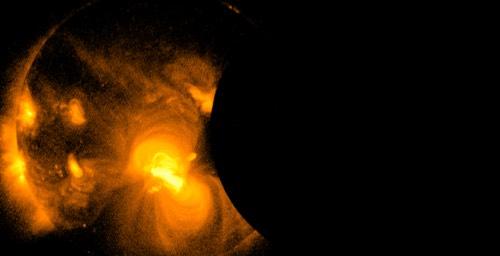

これはどうしてでしょうか?研究チームは、各温度帯でのプラズマの存在量(エミッションメジャー)を測定しました。その結果、遷移層に対応する、温度が60万度から80万度付近のプラズマは、黒点を取り囲む広大な領域(面積で太陽面の約4割)でエミッションメジャーが減少していることがわかりました(図2左)。黒点のない静穏時と比べて、黒点出現時には遷移層温度のエミッションメジャーが減少し、コロナ温度(100万度以上)のエミッションメジャーは増加していることもわかりました(図2右)。これらのデータから、黒点が存在すると、その周囲の広い領域でプラズマが加熱されることがわかります。そのため、遷移層に感度のある紫外線では、ライトカーブが減光するのです。

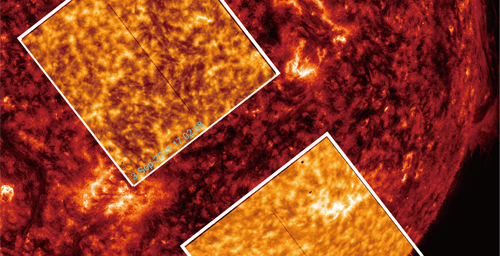

図2. エミッションメジャー解析の結果。(左)遷移層温度(60万から80万度付近)のエミッションメジャーについて太陽面上の分布を示した画像。太陽面中心の黒点上空では遷移層温度のエミッションメジャーが増加する(黄・白)が、周囲の広い領域ではエミッションメジャーが減少している(青・赤)。(右)太陽面全体で合計したエミッションメジャー。遷移層温度(60万から80万度付近)のエミッションメジャーは減少し、100万度以上のコロナ温度におけるエミッションメジャーは大幅に増加している。(Credit: ISAS/NAOJ)

さらに研究チームは、彩層に感度を持つ紫外線のライトカーブ(図1右上)と光球の磁束量のカーブ(図1上段中央)がよい相関を示すことや、光球とコロナのライトカーブでは増光・減光のタイミングに差があり、その時間差はコロナループの空間的な広がりに対応することなども明らかにしました。これらの結果は、空間分解が困難な遠方の恒星観測であっても、複数の波長でライトカーブを測定することで、黒点の構造や磁場についての情報を得られる可能性を示しています。

従来の観測装置では可視光以外で恒星の黒点を観測することは困難とされてきました。しかし、現在開発が進められている、米国の「ESCAPE」や日本の研究機関も装置を提供するロシア・スペインの「WSO-UV」などの紫外線宇宙望遠鏡を使えば、遠方にある恒星の黒点を紫外線でもモニター観測できるかもしれません。

本研究を発展させることで、太陽や恒星の研究だけでなく、系外惑星の研究分野にも貢献すると考えられます。恒星表面を黒点がトランジットするとき、可視光では暗くなります。系外惑星の候補は恒星のライトカーブでも探しますが、黒点の影響を系外惑星の影響と取り違えてしまったり、黒点の影響で系外惑星のサイズの推定を間違ってしまったり、黒点が影響して系外惑星の公転軌道の推定が間違ってしまったりといったことが起こります。黒点のトランジットが各波長に及ぼす影響がわかれば、多波長で他の恒星を観測することで系外惑星の物理量推定の不定性を小さくできるかもしれません。

もちろん、研究者は、太陽をより詳しく調べ、まだわかっていない大気の加熱やフレア発生メカニズムを明らかにすることにも挑んでいきます。この目的のために、たとえば、日本が中心となって欧米と開発を進める次期太陽観測衛星「Solar-C(EUVST)」は、彩層からコロナまでの幅広い温度帯を隙間なく高感度で観測する計画です。「ひので」の性能を大きく上回るSolar-Cの観測によって、太陽大気が紫外線放射を生じるメカニズムが詳しくわかることでしょう。

用語解説

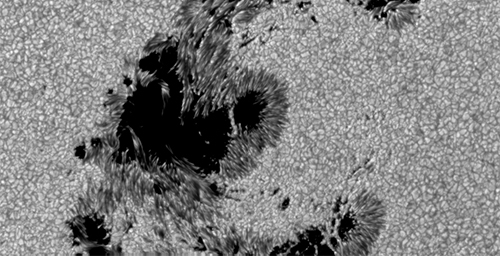

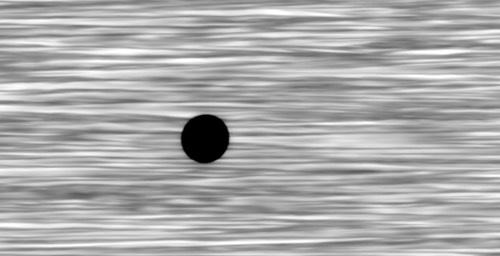

(1) 太陽黒点

太陽の表面に暗い影のように観測される領域。強力な磁場の密集した領域であり、太陽内部から磁場が浮上することで形成される。磁場が対流を抑制するために周囲より温度が低く、暗く見える。紫外線やX線で黒点上空を観測すると、磁力線が明るいループ状の構造として見られる。強力な太陽フレアは黒点の上空で生じることから、フレアは黒点の磁気エネルギーが解放されることで発生すると考えられている。これまでの観測から、太陽以外の様々な恒星にも黒点が存在することが知られており、太陽型星で観測される巨大フレア(スーパーフレア)は、恒星黒点がそのエネルギー源である可能性が指摘されている。

(2) 太陽大気

約6000度の光球の上空に、約1万度の彩層が高度2000 km程度まで広がる。厚さわずか100 km程度の遷移層を挟み、その上空には100万度以上の超高温に加熱されたコロナが広がる。波長によって観測される大気層や対応する温度帯が異なり、光球は主に可視光によって、コロナは紫外線やX線などによって観測される。

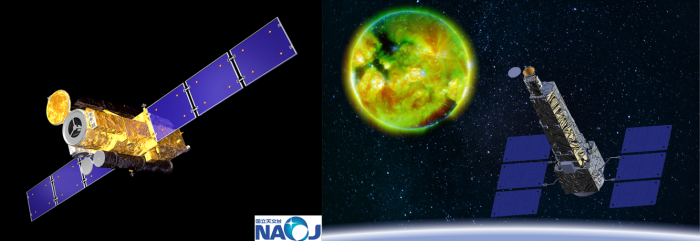

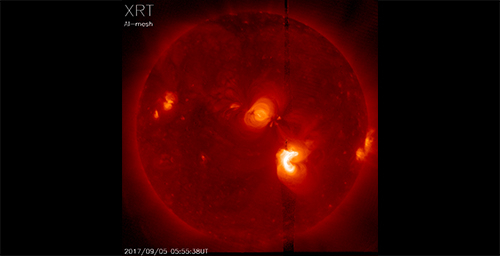

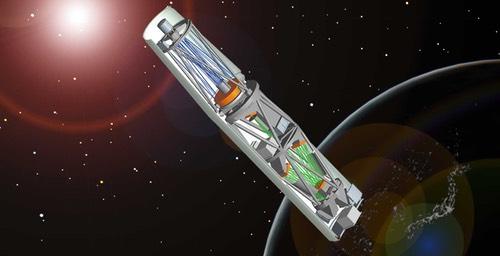

(3) 太陽観測衛星「ひので」

2006年に打ち上げられた我が国3番目の太陽観測衛星で、日米欧の国際共同ミッション。可視光・紫外線・X線の3台の望遠鏡を搭載し、太陽表面からコロナにおける磁場・プラズマ運動を詳細に測定している。そのうち、X線望遠鏡は太陽全面を1日2回、撮像観測している。現在、後継機である「Solar-C(EUVST)」の開発が、2020年代中頃の打ち上げを目指して進められている。

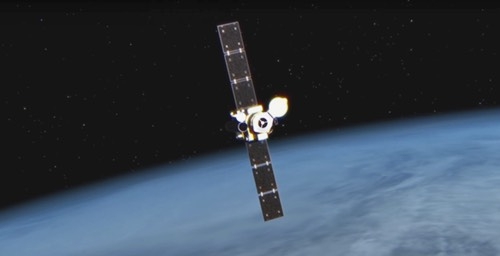

図3. (左)太陽観測衛星「ひので」 (右)次期太陽観測衛星「Solar-C(EUVST)」(Credit: NAOJ/JAXA/Solar-C WG)

(4) 太陽観測衛星「SDO」

米国が2010年に打ち上げた太陽観測衛星で、「ソーラー・ダイナミクス・オブザーバトリー(Solar Dynamics Observatory)」の略。NASAのLiving With a Starプログラムの一環として計画され、宇宙天気・宇宙気候の解明を目標としている。可視光・紫外線の複数の波長帯で太陽全面をモニター観測している。

論文情報

"Sun-as-a-star Spectral Irradiance Observations of Transiting Active Regions", S. Toriumi, V. S. Airapetian, H. S. Hudson, C. J. Schrijver, M. C. M. Cheung, M. L. DeRosa, 2020, Astrophysical Journal vol.902, p.36.

DOI: 10.3847/1538-4357/abadf9

研究補助金について

- JSPS・18H05234・基盤研究(S)・勝川行雄

- NINS・01321802・若手分野間連携研究・仲田資季

- NINS・01311904・若手分野間連携研究・仲田資季

- NASA・80NSSC17K0463

- NASA・NNG04EA00C

- NASA・80NSSC18K0029