概要

太陽や太陽型星(太陽と似ているが、年齢や活動度が異なる恒星)には、温度が100万度を超えるコロナや1万度に達する彩層が存在します。太陽や星の表面温度が約6000度であるのに対して超高温であるこれらのガスからはX線や紫外線が放射されます。これらの高エネルギー光子は、惑星・系外惑星の大気をはぎ取ったり光化学反応を促すことを通じて、惑星の気候やハビタビリティ(生命の生存可能性)を左右します。しかし、太陽や恒星の超高温ガスがどのように加熱されているのか、とりわけ、その加熱・放射メカニズムが太陽と星で共通であるのか、これまで未解明の謎でした。そこで本研究では、太陽の10年間におよぶ多波長観測データと太陽型星のデータを比較解析することで、太陽や星の表面磁場と、コロナや彩層から発せられるさまざまな波長の輝線(X線・紫外線・可視光・電波)との相関関係を調べました。その結果、太陽で得られた磁場と輝線の相関関係は、どの波長帯でも太陽型星とぴったりと一致することが判明しました。これは、太陽や太陽型星の超高温ガスが、星の年齢や活動度によらない共通のメカニズム、すなわち、星表面から上空へ伸びる磁場を介してエネルギーが運ばれることで加熱されていることを示す、重要な証拠です。本研究の成果と次世代の太陽観測衛星と宇宙望遠鏡による詳細な観測を組み合わせれば、さまざまな星からのX線・紫外線スペクトルを再現できるようになり、系外惑星のハビタビリティがより精密に検討できるようになると期待されます。

研究のポイント

- 宇宙航空研究開発機構(JAXA)の鳥海 森国際トップヤングフェローと米航空宇宙局(NASA)・アメリカン大学の Vladimir Airapetian教授は、太陽と恒星の観測データを組み合わせて解析し、これらの星に普遍的に存在する超高温ガスが、星の年齢や活動度によらず共通のメカニズムで加熱されていることを突き止めました。

- 太陽の多波長長期観測データから、太陽表面の磁場とコロナや彩層から発せられるさまざまな波長の輝線(X線・紫外線・可視光・電波)との相関関係を求めました。これを太陽型星の観測データと比較し、太陽と太陽型星が共通の相関関係を持つことを発見しました。

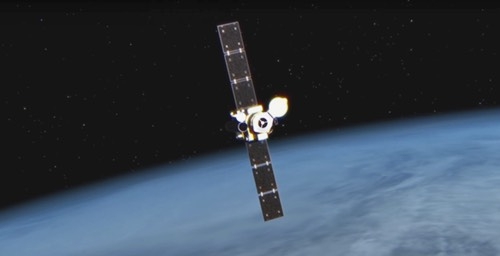

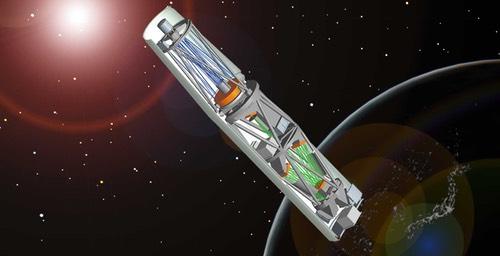

- 本研究で示されたコロナ・彩層の加熱メカニズムは、Solar-C (EUVST)やWSO-UVなど次世代衛星による太陽・恒星の詳細な観測から、より精密に解明されることが期待されます。また、本研究を発展させることで、惑星大気の形成・散逸モデルに対してインプットとなるX線・紫外線スペクトルを提供し、系外惑星の気候やハビタビリティを精度よく検討できるようになると考えられます。

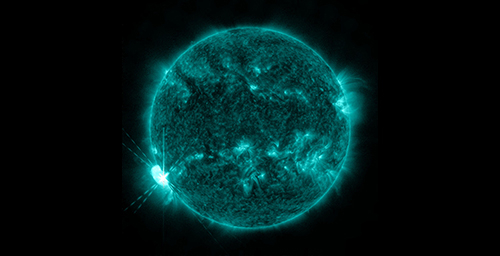

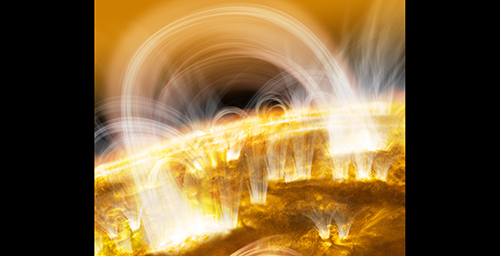

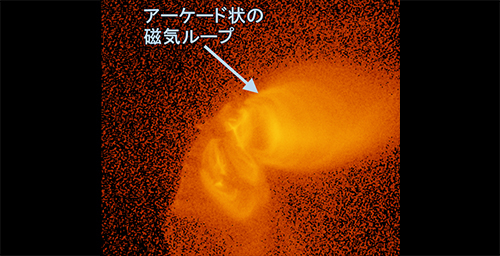

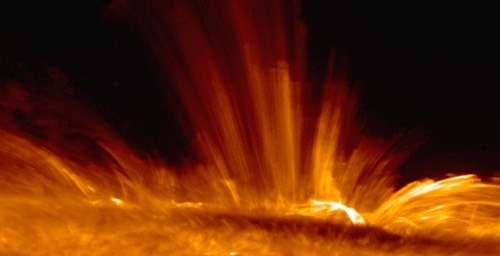

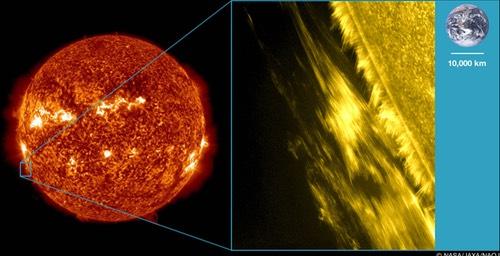

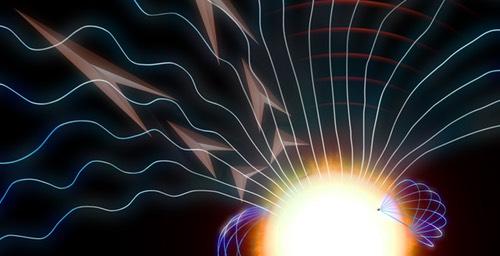

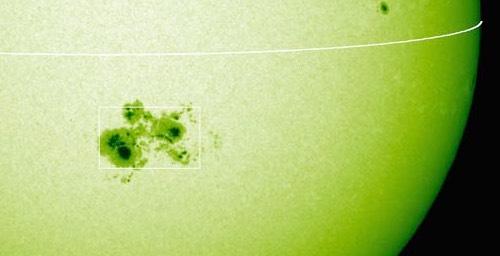

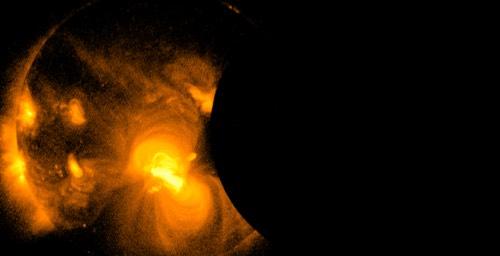

太陽や太陽型星(※1)には、温度が約6000度の星の表面よりもさらに外側に、温度が100万度を超えるコロナや1万度に達する彩層が存在します。これらの超高温ガスは、X線や紫外線を放射することで、太陽系惑星や系外惑星の大気形成や光化学反応に重要な役割を果たします。特に、過去の太陽(若い太陽型星)は、現在の10倍から1000倍も強力なX線・紫外線を生じていたと考えられています。そこから、若かった頃の太陽を含む活動的な星が、その周囲を回る惑星の気候やハビタビリティ(生命の生存可能性)の進化に強い影響を与えている可能性を考えなければいけないことに思い至ります。しかし、コロナや彩層の加熱メカニズムは、まだよく分かっていません(※2)。太陽では、表面の対流運動が磁力線を揺さぶることでエネルギーが上空に伝わり、コロナや彩層を加熱するという説が有力視されています。しかし、このメカニズムが、活発な太陽型星に存在する超高温ガスの形成や、さまざまな波長の放射を統一的に説明できるかは明らかではありません。

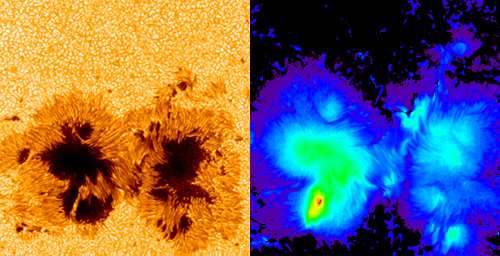

太陽の加熱メカニズムでは磁場が重要な役割を果たすことから、もし他の太陽型星で得られる磁場と超高温ガスの関係が、太陽で得られる関係と一致すれば、他の星でも太陽と同じように、磁場を介した仕組みで超高温ガスが加熱されていると考えられます。そこで本研究では、コロナから彩層までの幅広い温度帯にわたって、表面の磁場に対するさまざまな波長の輝線(X線・紫外線・可視光・電波)の相関関係を調べました。太陽や星の輝線は、その波長ごとに作られる温度が異なります(例えば、X線や波長の短い紫外線は主にコロナから、波長の長い紫外線や可視光の輝線は彩層から放射される)。そのため、いろんな波長の輝線を解析することで、さまざまな温度のガスについて理解することができます。

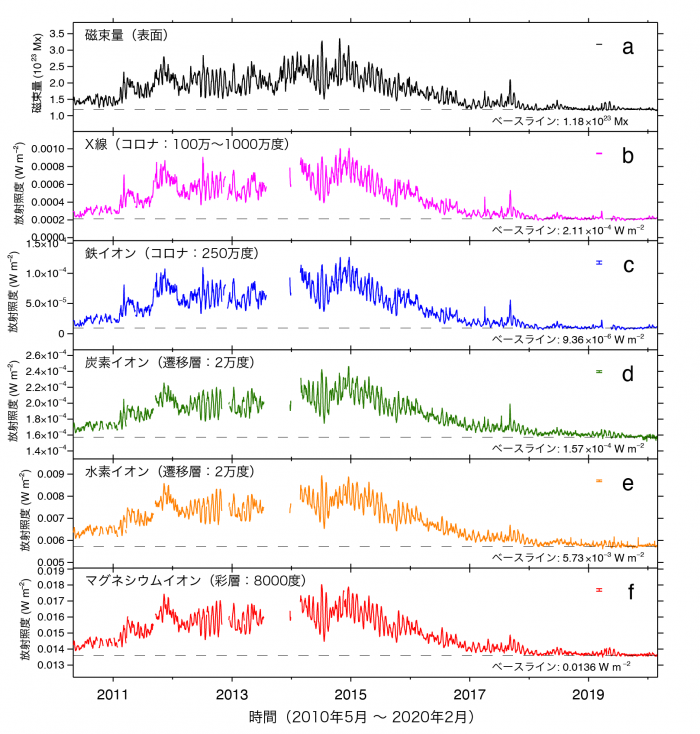

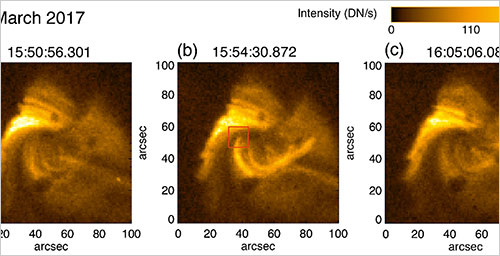

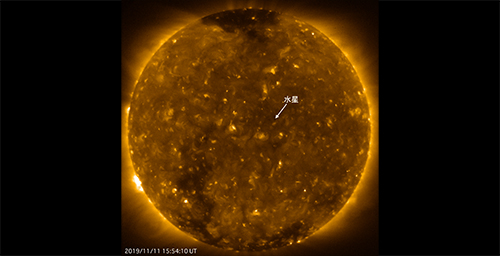

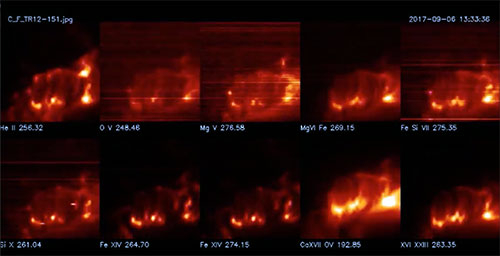

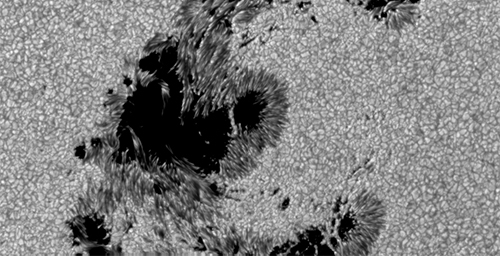

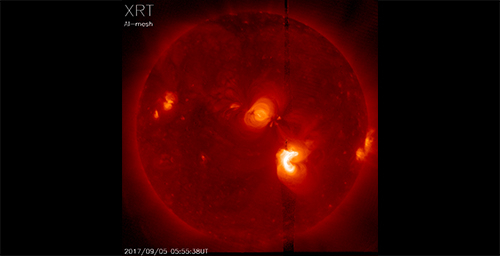

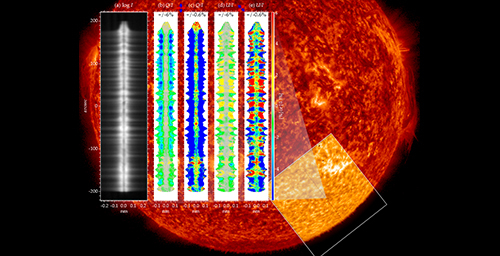

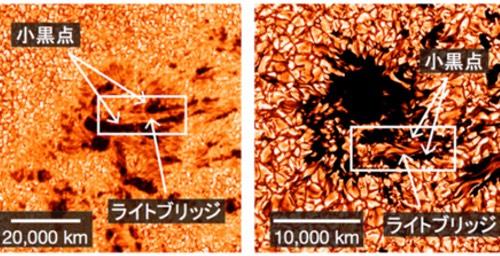

はじめに、2010年5月から2020年2月までの約10年間におよぶ多波長観測データから、太陽表面の磁束量と、コロナから彩層に相当するさまざまな輝線の明るさの変動を調べました。図1は、磁束量と代表的な5種類の輝線の変動を示しています。それぞれのカーブの細かいピークは、太陽の自転にともなって太陽面を黒点が横切る際に、表面の磁束量が増えるとともに、それに対応して、上空のコロナや彩層が加熱され輝線が強まることを示しています。

図1 太陽全体の磁束量と5つの輝線の強度。(a) SDO衛星により測定された太陽表面の磁束量(日変動)、(b)─(f) SORCE衛星により測定されたX線(5.2-124Å)、鉄イオン(284Å)、炭素イオン(1335Å)、水素イオン(1216Å)、マグネシウムイオン(2796Å)の放射照度(日変動)。放射照度は太陽から1天文単位の距離での値に変換してあり、空白は主にSORCE衛星の観測停止による。 (Credit: Toriumi & Airapetian, 2022)

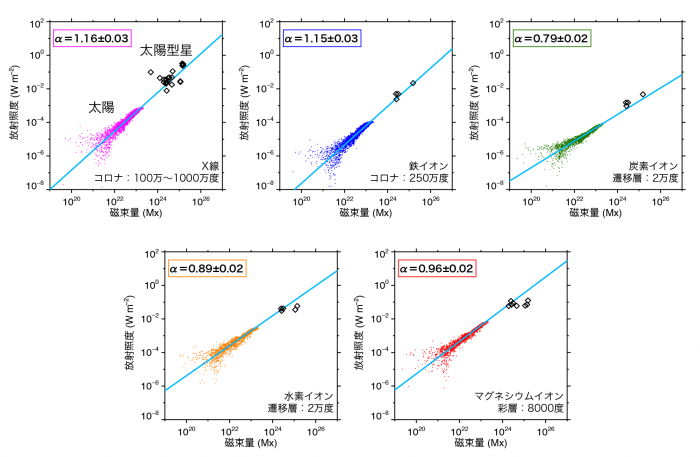

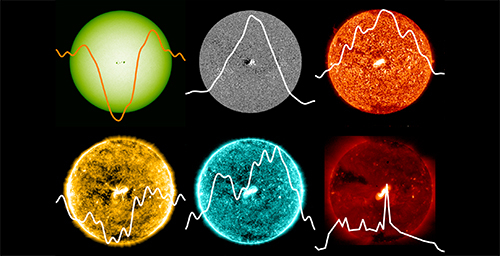

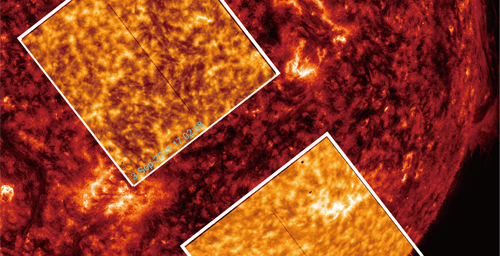

図2では、図1で得られた磁束量と輝線の強さについて、横軸に磁束量を、縦軸に各輝線の強さをとってプロットしています(色付きドットで示されたデータ)。このドットは、太陽のコロナから彩層にかけて、どの温度の輝線についても、磁束量が多いほど明るくなる傾向を示しています。図に示された直線は磁束量と輝線の明るさの相関関係(べき乗則)を表しており、直線の傾き(指数αで表す)は、太陽表面の磁束に対して上空のガスがどれほど加熱されやすいかという効率を示しています。

図2 太陽観測データと恒星観測データの比較。色付きのドットは、図1で得られた太陽の磁束量と放射照度について、ベースラインからの増加分を示したもの。水色の直線は、太陽データに直線をフィットすることで得られた相関関係(べき乗則)を示す。相関関係の傾きαの値は各パネルの左上に記されている。また、◇は、年齢が約5000万年から45億年の太陽型星について磁束量・放射照度を表す。 (Credit: Toriumi & Airapetian, 2022)

また、図2には、約5000万年から45億年というさまざまな年齢・活動度の太陽型星について、観測データをプロットしてあります(◇で示されたデータ)。これを見ると、太陽型星は、コロナから彩層のどの輝線においても、太陽で得られた相関関係の延長線上にあることがはっきりと見てとれます。この相関関係やその傾きは、星表面の磁場を介したガスの加熱メカニズムを示す重要な指標であり、この図は、太陽と太陽型星のガスの加熱効率が全く同じだということを表しています。このことから、これらの星の超高温ガスは、星の年齢や活動度によらず、共通のメカニズムで加熱されていることが明確に示されました。

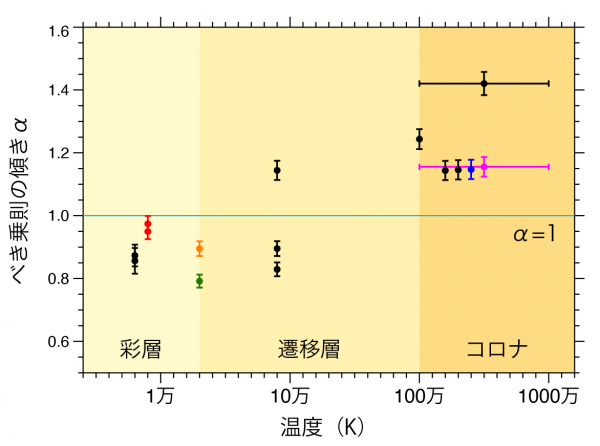

図3は、図1・図2に登場した5つの輝線を含む、今回解析した全ての輝線について、相関関係(べき乗則)の傾きを温度ごとに表しています。この図からは、100万度以上のコロナから1万度前後の彩層にかけて、傾きが弱くなる傾向にあることが分かります。このことは、星表面の磁場に対してコロナが高い加熱効率を示すいっぽう、彩層ではその効率が弱まり、コロナとは異なる加熱メカニズムが働いていることを示しています。何より興味深いのは、コロナと彩層とでは傾きの値(加熱メカニズムや効率)が大きく異なるにもかかわらず、それぞれの領域ごとに見ると、太陽と恒星で共通の傾き(メカニズム・効率)を示していることです。

図3 太陽の磁束量・放射照度の相関関係(べき乗則)について、傾きαを温度ごとに示したもの。図1・図2の代表的な5つの輝線(色付きのデータ)だけでなく、本研究で解析した全ての輝線(X線・紫外線・可視光・電波)を示している。コロナ・遷移層・彩層の境界温度は目安である。(Credit: Toriumi & Airapetian, 2022)

本研究の結果から、超高温ガスが加熱されるメカニズムは、磁場が密接に関わっており、太陽と恒星において普遍的であることが初めて明らかになりました。これらの超高温ガスは、X線・紫外線放射を通じて周囲の惑星に強い影響を与えるため、その加熱放射メカニズムの一端を解明した本研究は、惑星・系外惑星の理解にもつながる重要な成果です。

NASA ゴダード研究所で研究しアメリカン大の教授でもある Vladimir Airapetian 氏は語ります。「この研究が示唆することは、太陽型恒星の大気加熱機構は共通しているということです。ここから、地球において生命が発生した頃にX線や極端紫外線といった電離放射線がどのように降り注いでいたのかを考えていく道筋が、拓かれるでしょう。同様な研究を系外惑星においても展開し、その生命居住可能性を考えていく可能性にはワクワクさせられます。さらには、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡において生命兆候を探索する観測戦略へとフィードバックをかけることもできるでしょう。」なお、Airapetian 氏が分担した研究は、ハッブル宇宙望遠鏡、欧州宇宙機関ESAのXMMニュートンX線望遠鏡からの資金により支援されています。

また、本研究からは、現在計画中の太陽観測衛星や宇宙望遠鏡について、次のような期待が持てます。まず、2020年代後半の打ち上げが予定される高感度太陽紫外線分光観測衛星「Solar-C (EUVST)」(※3)は、これまでにない高分解能・高感度の紫外線望遠鏡で、彩層・遷移層・コロナを温度の隙間なく分光診断します。これにより、本研究が示唆する、太陽・恒星に共通の加熱メカニズムを詳細に明らかにすることが期待されます。また、日本も観測装置を提供する国際紫外線天文衛星「WSO-UV」では、惑星のトランジット(地球から見て恒星の手前を横切ること)を利用した、惑星大気観測を実施します。このとき、恒星を紫外線で長期間モニターすることにより、星表面での黒点出現にともなって、上空のガスやその活動度がどのように変化するのかを解明する糸口となるはずです。

さらに、本研究で、さまざまな輝線について明るさと磁束量の相関関係を求めたことで、どの太陽型星に対しても、磁束量を元に輝線の放射強度を決められるようになりました。これを応用すれば、太陽型星を周回する惑星大気の形成・散逸モデルに対して、そのインプットとなるX線・紫外線スペクトルを提供できるようになると考えられます。したがって、本研究には、太陽や恒星だけにとどまらず、惑星気候やハビタビリティの研究につながる展開があると言えます。

日本を代表する系外惑星科学の専門家である国立天文台・生駒大洋教授は以下のようにコメントします。「これまで発見された系外惑星系の多様性は、それらの形成過程が、現在の太陽系からは想像もできないような中心星の躍動的な振る舞いの影響下にあったのだと語ります。その代表的なものが惑星の大規模質量損失、すなわち、惑星自身が蒸発して消えてしまうことがあるかもしれないのです。このことに気づくと、生命居住を可能とするためには本質的だと言える、惑星の大気や海洋が存在することを当然視することはできないと思い至ります。惑星からの大気散逸は、中心星からの高エネルギー光子の照射とそれによる大気中での光化学反応によるものです。したがって、星からの放射をきちんと理解することは、惑星形成やそこでの生命居住可能環境の成立性を解明する上で本質的に重要です。次の10年間に打ち上がるWSO-UV(ロシア)とARIEL(ESA)は、この観点からの系外惑星観測を実施、日本からもこれらに参加する予定です。このようにして知見を積み上げて行ってこそ、生命居住可能な系外惑星を見出すことができるのです。」

用語解説

1. 太陽型星: G型と呼ばれるスペクトル型を持つ主系列星を指し、星表面の温度がおよそ5000度から6000度に相当する。若い太陽型星の観測から、過去の太陽は現在の10倍から1000倍も強力なX線・紫外線を生じていたと考えられている。本研究では、年齢が約5000万年から45億年の太陽型星について解析を行った。

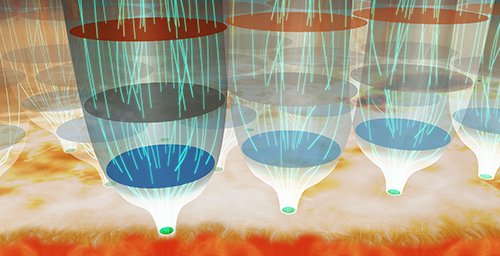

2. 太陽大気加熱問題:太陽表面(光球:約6000度)よりも上空には、彩層(約1万度)、遷移層(約1万度〜100万度)、コロナ(100万度以上)と呼ばれる超高温のガス(大気)が存在する。しかし、どのようにして、熱源であるはずの太陽から遠ざかるにつれて温度が上昇し、彩層やコロナが作られるのかは解明されていない。これまでに、太陽表面の対流運動が磁力線を揺らすことで波動を作り、その波動が上空へ伝わってエネルギー解放することで大気が加熱される「波動加熱説」や、波動にともなう磁力線同士の微小な爆発により大気が加熱される「ナノフレア説」などが提案されている。

3. Solar-C (EUVST):「ひので」衛星の後継機としてJAXAが計画中の次期太陽観測衛星。高い時間空間分解能と感度を持つ紫外線望遠鏡によって、太陽の彩層・遷移層・コロナを温度の隙間なく詳細に分光観測し、大気加熱やフレア爆発の謎に挑む。

論文情報

原題:Universal Scaling Laws for Solar and Stellar Atmospheric Heating

雑誌名:The Astrophysical Journal

出版日:2022年3月15日(米国東部時間)

DOI番号:10.3847/1538-4357/ac5179

主著者名・所属:鳥海 森 (とりうみ しん)・宇宙航空研究開発機構

共著者名・所属:Vladimir S. Airapetian (ヴラディミーア・アイラペティアン)・米航空宇宙局・アメリカン大学