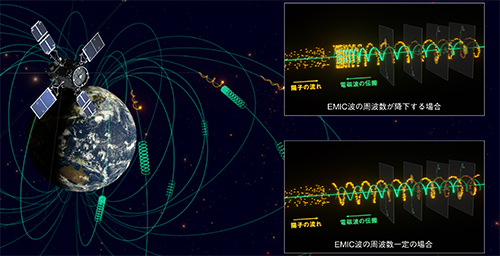

宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所

研究開発部門

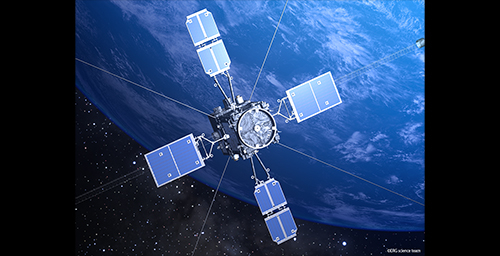

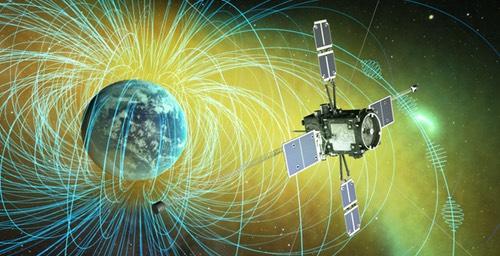

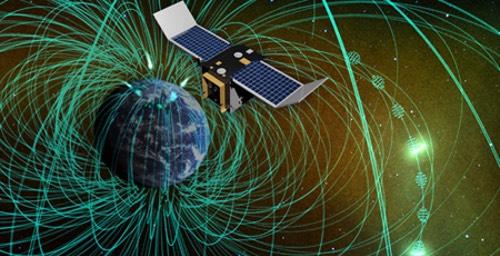

Credit: ERG science team

概要

2017年9月4日から10日(世界標準時、以下同様)にかけて発生した一連の大規模な太陽フレア(太陽面の爆発現象)によって、太陽から突発的にプラズマの塊が放出されました。これらの内、9月4日20時28分頃と9月6日11時53分頃に発生した太陽フレアに伴って放出されたプラズマの塊が地球に到達し、地球周辺の宇宙空間(ジオスペース)に宇宙嵐を発生させました。

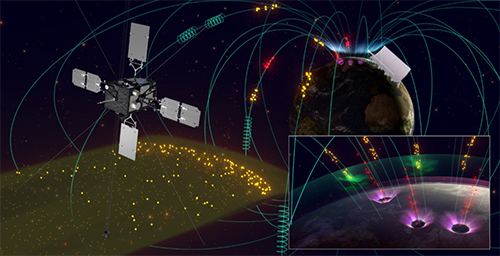

「あらせ」衛星および連携地上ネットワーク観測では、今回の宇宙嵐の発生から終息までの一連の貴重な科学データを取得することに成功しました。「あらせ」が取得したデータは、宇宙嵐が最も発達したと思われるタイミングで放射線帯外帯の消失を、宇宙嵐による乱れが鎮まる時期には高いエネルギーをもつ電子が増加して放射線帯外帯が再形成することを示しています。また、再形成された放射線帯外帯の電子の強度は、宇宙嵐が起こる前よりも強くなっていることがわかりました。データの解析は現在も続いており、他の観測結果と合わせて、宇宙嵐にともなう放射線帯で何が起こったのかについて詳しく調べています。解析から得られた新しい知見は、宇宙天気予報の精度を向上させる基礎となるでしょう。

本文

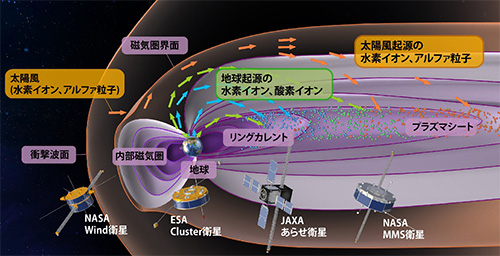

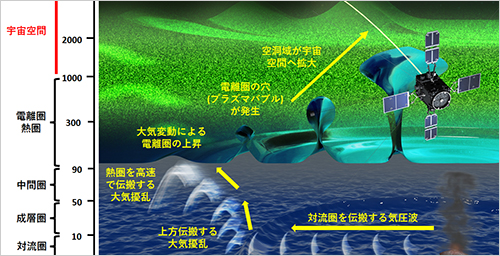

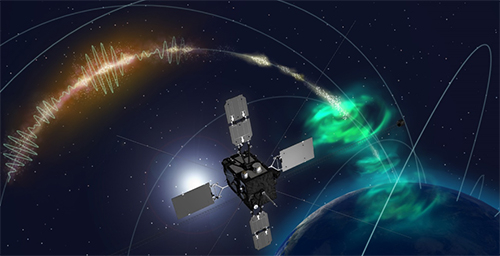

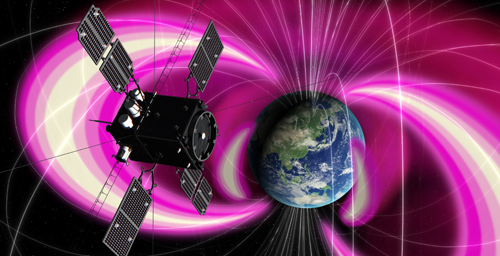

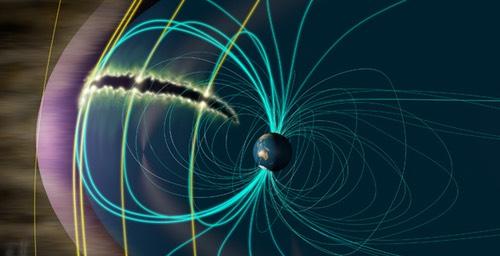

大きな太陽フレアに伴って太陽から放出されたプラズマの塊が、地球近傍を通過することで、地球周辺の宇宙空間(ジオスペース)に影響を与え、放射線帯、電離圏や地磁気を乱すことがあります。このような現象を宇宙嵐と呼びます。宇宙嵐によって放射線帯の強度が増すと静止衛星などに障害が発生したり、電離圏が乱れるとGPSによる測位誤差が増えたりするなど、大規模な宇宙嵐は人々の生活にも影響を与えることがあります。宇宙空間での活動が私たちの生活に欠かせなくなった現代では、こうしたジオスペースの現象が私たちにどのような影響を与え、どのような備えをすべきかを知るためにも、太陽活動やジオスペースの観測を行い、宇宙嵐をはじめとするジオスペースに起こる現象をより詳しく調べ、理解していくことが必要とされています。

2017年9月4日から10日(世界標準時、以下同様)にかけて大規模な太陽フレアが発生し、太陽から突発的にプラズマの塊が放出されました(この現象をコロナ質量放出(CME: Coronal Mass Ejection)と呼びます)。今回の太陽フレアは大規模なものだったため、大きな宇宙嵐が起こる恐れがありました。

そして、9月4日20時28分頃と9月6日11時53分頃に発生した太陽フレアに伴って放出されたCMEは地球を通過し、宇宙嵐を引き起こしました。

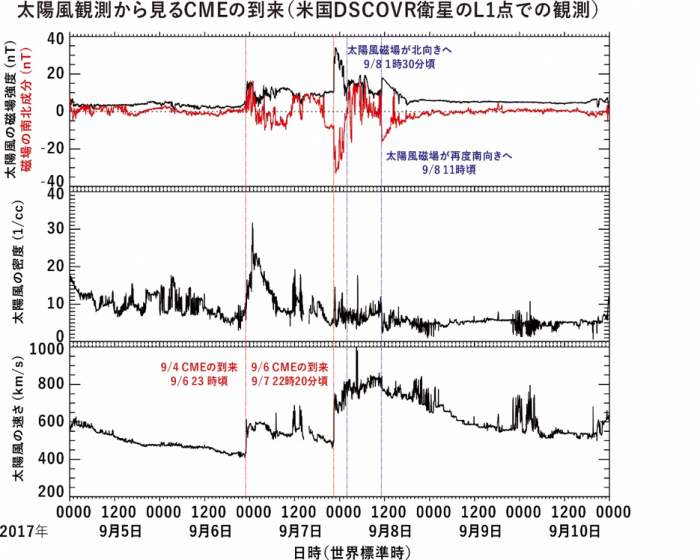

図1 米国海洋大気庁(NOAA)のDSCOVR衛星が地球から約150万km離れたラグランジュ点で観測した太陽風のデータ。3枚のグラフは、上から太陽風磁場(黒線が磁場の強さ、赤線は南北成分:+が北向き、マイナスが南向き))、太陽風の密度、太陽風の速さの2017年9月5日から10日までの時間変化を示します。 Credit: ERG science team

図1は米国海洋大気庁の深宇宙気候観測衛星DSCOVRが、地球から太陽に向かって約150万km離れた地点で観測した太陽風の状況です。9月6日23時頃、太陽風が急に速くなっています。これは9月4日に放出されたCMEが約2日間をかけて地球近傍に到達したことを示しています。また、9月7日22時20分頃には、9月6日に放出されたCMEが太陽から約1日半をかけて地球近傍に到達したようです。

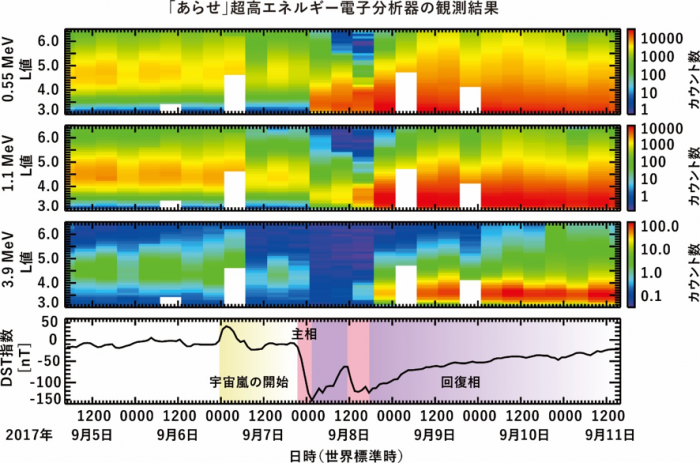

図2 「あらせ」衛星の超高エネルギー電子分析器(XEP)の観測結果とDst指数。上から3枚の図はXEPの0.55,1.1,3.9メガ電子ボルトの電子のカウント数の観測データです。それぞれ、横軸が時間、縦軸が地球からの距離(L値)でそれぞれの時間・場所における電子のカウント数を色で示しており、時間とともに地球からの距離(L値)に応じた空間分布がどのように変化しているかを表します。一番下の図はDst値の変化を示します。(L値=3は赤道上空の高度約1万3千km,L値=6は約3万2千kmに相当します。) Credit: ERG science team

図2で、上から三つのグラフは「あらせ」衛星に搭載された超高エネルギー電子分析器(XEP:注1)のデータを示しています。図2の一番下のグラフは地磁気の状態を表すDst指数(注2)を示したものです。Dst指数が小さいほど地磁気が弱まっていることに対応します。すなわち、Dst指数の最小値が小さいほど、大きな宇宙嵐であることを意味しています。

さて、9月7日0時前頃にCMEが地球磁気圏に到達しました。このため、磁場が急激に圧縮されるので、Dst指数は増加しています(宇宙嵐の開始)。9月7日22時頃にはDst指数が急に減少をはじめ、9月8日の1~2時頃に最小値(-142 nT)まで発達しました(宇宙嵐の主相)。その後、Dst指数は増加に転じ、宇宙嵐の活動がおさまりはじめました。この時間帯には次のCMEも地球磁気圏に到達したと思われ、おそらくその影響で9月8日12時前頃から再び宇宙嵐が発達し、17~18時頃にDst指数が再度極小値(-124 nT)に到達しました(2回目の主相)。その後、宇宙嵐は緩やかに終息に向かいました(宇宙嵐の回復相)。

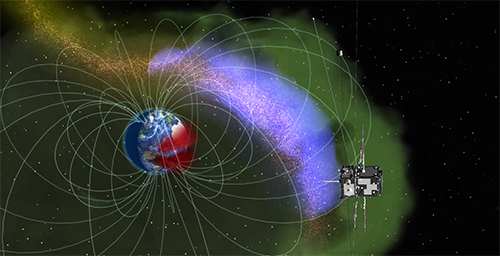

「あらせ」は宇宙嵐の開始から回復相までの一連の観測データを取得できました。「あらせ」搭載のXEPの観測データを図2の上から3つのグラフで示します。これらのデータは、放射線帯外帯での、超高エネルギー電子の時間的な変化を捉えたものです。

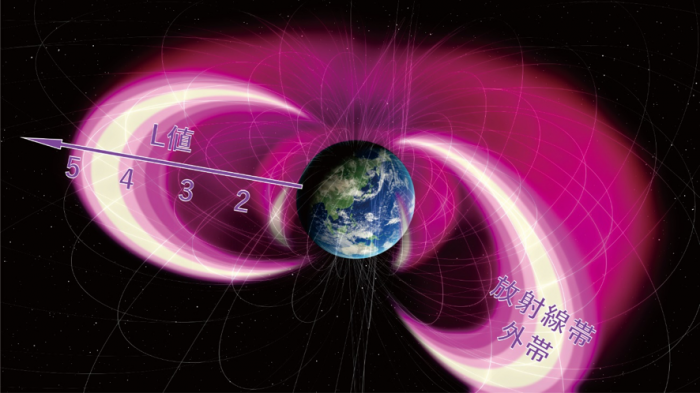

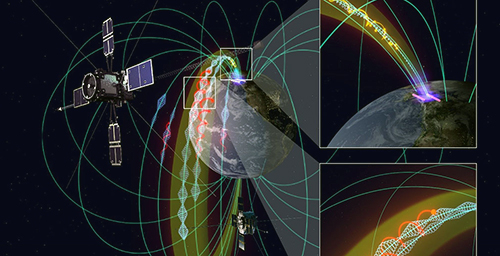

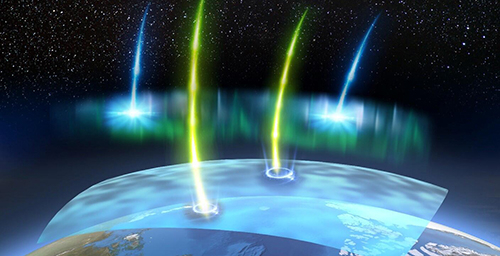

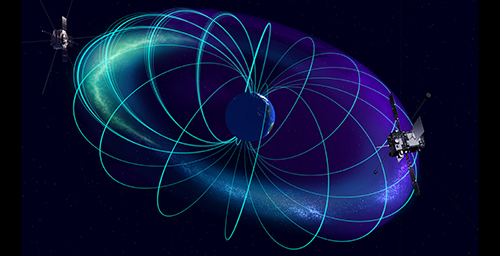

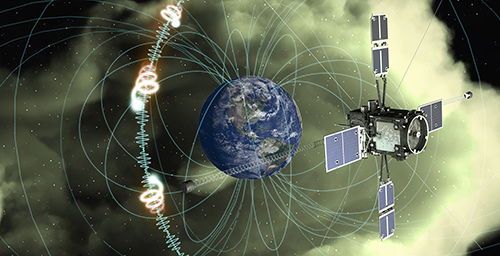

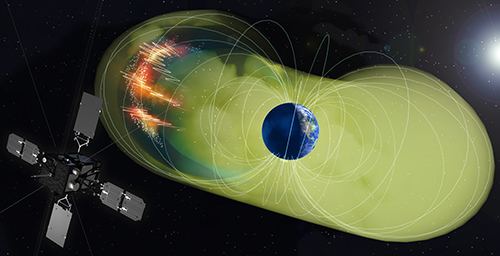

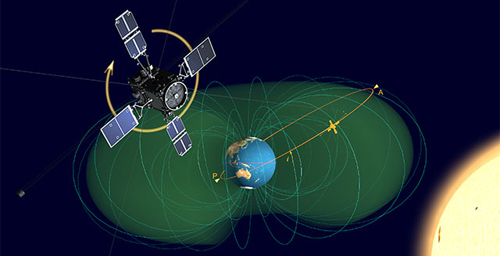

図3 放射線帯の模式図。 Credit: ERG science team

宇宙嵐前に、L値が4.5(赤道上空の高度約2万3000km)を中心に3.5~6ぐらい(赤道上空の高度約1万6000km〜3万2000km)の領域に高エネルギー電子が多く存在しています。これが放射線帯外帯に対応しています(図3参照)。図2の上から二番目のグラフ(1.1メガ電子ボルトの電子の振る舞い)を見ると、放射線外帯は、宇宙嵐の開始とともに地球側に向かってL値で1程度(約6400km)移動しています。そして、主相がはじまると放射線外帯はさらに地球側に移動しているようです。また図2の上から三番目のグラフを見ると、宇宙嵐が始まった時期に3.9メガ電子ボルトのエネルギーを持つ電子が消失しているようです。

一方、0.55メガ電子ボルトの電子はL値が3~4(赤道上空の高度約1万3000km〜1万9000km)の領域で、主相時に増加をはじめており、より高エネルギーの電子の消失とは対照的な振る舞いを見せています。宇宙嵐の回復相に入ると、宇宙嵐前より、より広い領域において電子のカウント数が増加しているとともに、高エネルギー電子の分布が地球寄りに移動していることがわかります。宇宙嵐に伴ってジオスペースがダイナミックに変動していることがわかります。

今回の宇宙嵐は、Dst指数の最小値が-142 nT程度で、大規模な宇宙嵐ではありませんでした。(今世紀に入って最も大きな宇宙嵐は2003年11月20日に発生したもので、Dstは-422 nTまで発達しましたが、原因となる太陽フレアは、今回よりも小さな太陽フレアが数個連続して発生したものでした。)これは、宇宙嵐がどのくらの規模に発達するのかは、太陽フレアの大きさだけではなく、様々な要因によってコントロールされるためです。特に太陽風の磁場の向きは、宇宙嵐の規模を決める大きな要因の一つです。太陽風磁場が南を向いていると、北向きである地球自身の磁場と繋ぎ変わることで、太陽風のエネルギーがジオスペースに入り易くなります。逆に太陽風磁場が北を向くとこのような繋ぎ変わりが起こりにくいために、太陽風のエネルギーはジオスペースに入りにくくなります。

ここで再び図1のDSCOVR衛星の太陽風磁場観測データを見ると、当初は南向き(磁場のZ成分(赤線)が負)であったものの、9月8日1時30分頃には北向き(磁場のZ成分(赤線)が正)に転じていることがわかります。また、9月8日11時頃には再び南向きに転じるものの、その後すぐに南向き成分は小さくなっています。これらのことから、今回は、太陽風磁場がタイミングよく北向きになったために、宇宙嵐の発達が進まなかったのではなかったかと考えられます。

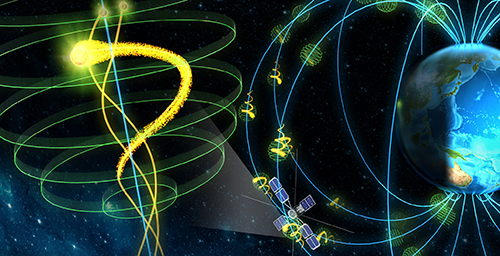

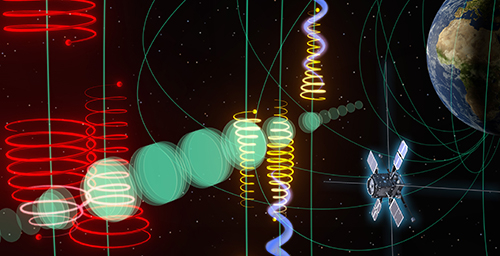

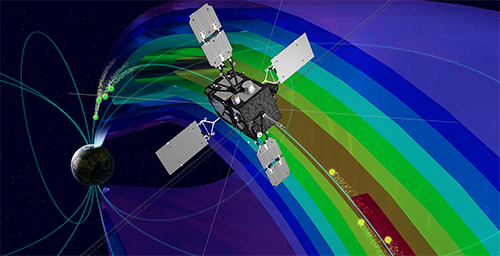

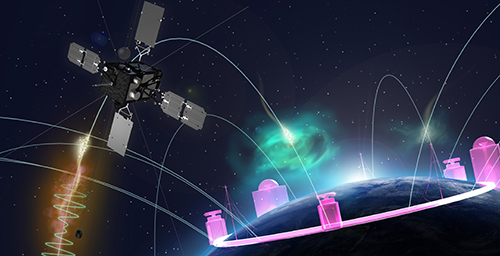

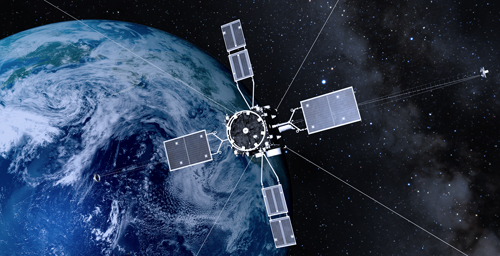

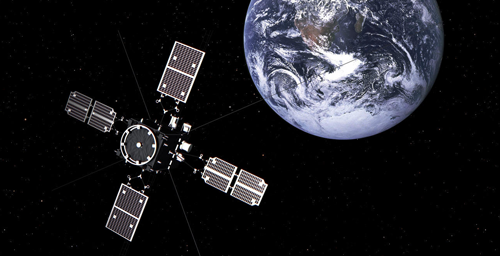

私たちの地球は太陽活動の影響を常に受けています。どのように影響を受けているのかを知るためには太陽の観測とジオスペースの観測、両方が必要です。現在は米国を中心に国際的な協力の下で科学衛星・探査機による太陽観測・太陽風観測・地球磁気圏内の様々な領域の「その場」観測や、地上からのネットワーク観測、などジオスペースの総合的な観測が進んでいます。「あらせ」衛星は地球の放射線帯を観測する衛星として、太陽活動が地球に及ぼす影響を調べ、宇宙環境変動メカニズムの理解に貢献しようとしています。

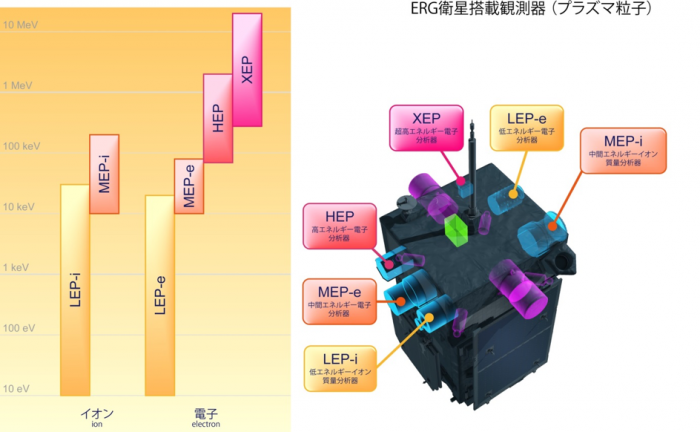

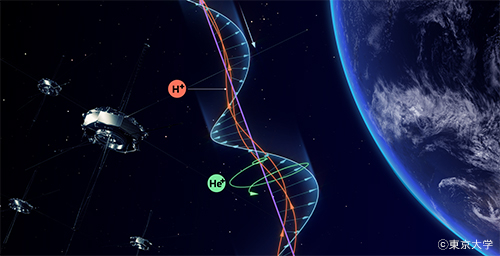

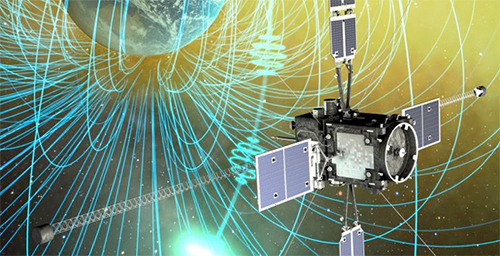

注1:XEP

ジオスペース探査衛星あらせ(ERG衛星)搭載の超高エネルギー電子分析器。 Credit: ERG science team

「あらせ」はプラズマ・粒子と電場・磁場、プラズマ波動の総合的な観測を行うための観測機器を搭載しています。電子については、広いエネルギー帯域で連続したエネルギースペクトルが得られるように計測器は設計されています。XEPは最もエネルギーの高い電子を観測するための装置です。

注2: Dst指数は、赤道付近で観測された平均的な地磁気変動量から算出した地磁気変動指数で、京都大学・地磁気世界資料解析センターから提供されます。Dst指数が小さいほど大きな宇宙嵐であることに対応します。今世紀に入ってからの最も大きな宇宙嵐は2003年11月20日に発生したものでした。このとき、Dst指数は-422nTに達しました。Dst指数はCMEの到達にともなって増加した後、宇宙嵐の発達に伴って急激に減少し、やがてもとの値にゆっくりと戻るという振る舞いをすることが多いことが知られています。