研究概要

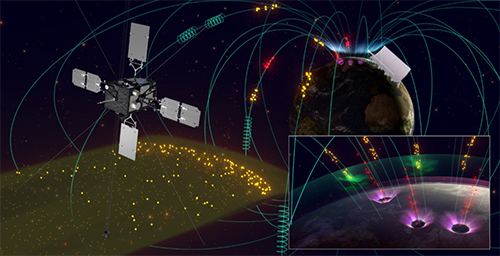

2022年1月15日に発生した南太平洋トンガ沖海底火山「フンガトンガ・フンガハアパイ海底火山」(以下、「トンガ火山」)の大噴火は、噴煙の高さが観測史上最高の57 kmにも達する激甚イベントでした。その影響は、熱圏や電離圏といった大気圏の最上部まで及んでいたことがこれまでの観測データの解析で明らかになっています。ではいったい、その火山噴火の影響はどこまで及んでいたのでしょうか。新堀淳樹特任助教(名古屋大学宇宙地球環境研究所)を中心とする共同研究グループは、宇宙航空研究開発機構のジオスペース探査衛星「あらせ」(以下、「あらせ」)からのデータを解析し、トンガ火山噴火がもたらした大規模な大気擾乱によるプラズマバブル(電離圏の穴)の発達過程を観測的に追えることに成功しました。そして、プラズマバブルが、大気圏の上端を越えて、少なくとも高度2,000 kmの宇宙空間にまで達しうる現象であることも発見しました。従来、プラズマバブルは電離圏に閉じた現象であると考えられていたので、この発見は驚くべきものです。プラズマバブルは衛星測位や通信などに悪影響を及ぼすことから宇宙天気研究の重要課題の一つとなっていますが、本研究成果は、プラズマバブルの発生過程とその予測について、太陽活動をその主な要因として求める研究だけではなく、大規模な大気擾乱を引き起こしうる火山噴火等の影響もその研究対象に含める必要があることを示唆しています。

本研究成果は、2023年5月22日付でネイチャー・リサーチ社によって刊行されている総合国際学術雑誌「Scientific Reports」に掲載されました。

1. 研究の背景

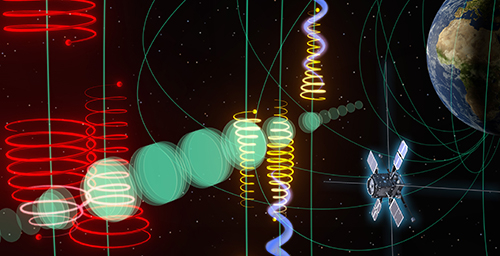

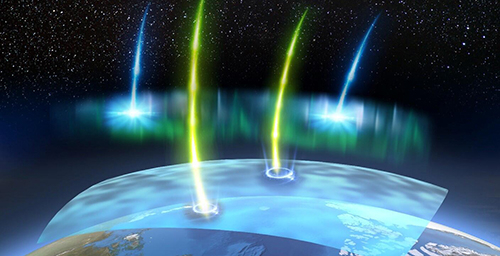

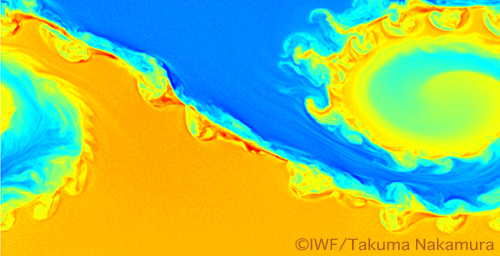

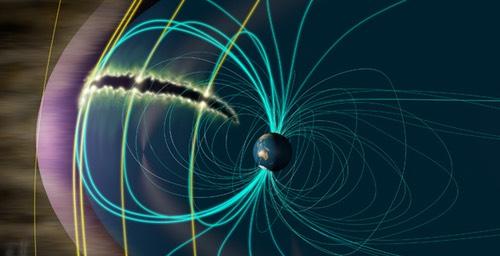

プラズマバブルは、磁気赤道付近の電離圏に発生する、電子密度が周囲よりも2桁以上の低い「電離圏の穴」です。この現象は日没後の時間帯に発生し、電子密度の空洞域は高度方向だけではなく、磁力線に沿って電離圏内を南北に広がっていく性質を持つことが知られています。これまでの研究から、プラズマバブルは太陽表面爆発現象によって発生する磁気嵐時や太陽活動の極大期にその発生頻度が高くなることがわかっています。プラズマバブル内部の電子密度構造は空間的に乱れていることから、衛星測位や通信などに悪影響を及ぼすことが知られています。このことから、プラズマバブルがどのような時に発生するかを予測・予報することは宇宙天気研究の中で重要課題の一つとされています。プラズマバブルの発生には下層大気からやってくる大気の変動(大気波動)が関与していることがこれまでの研究から指摘されています。しかし、大気波動の通り道である高度60 -150 kmの中間圏・熱圏下部領域の定常的な観測は難しく、下層大気の変動からプラズマバブルが発生・発達することを示す決定的な観測はありませんでした。

2022年1月15日に、1000年に1度と言われているトンガ火山の大噴火は、世界中に強烈な衝撃波や気圧波を放ち、その気圧波によって高速で伝わる津波を引き起こしました。この時、噴火による影響が対流圏や成層圏を突き抜け、大気圏の最上部にあたる電離圏にまで達し、まさにプラズマバブルが発生していたことが電離圏高度での観測で確認されました。本研究グループは、火山噴火による下層大気の擾乱を起点として、その後のプラズマバブルの発達を観測的に追うことによって、プラズマバブルの発生メカニズムの検証を試みました。

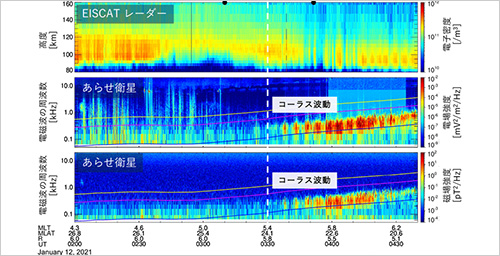

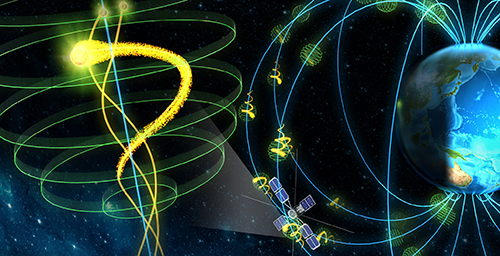

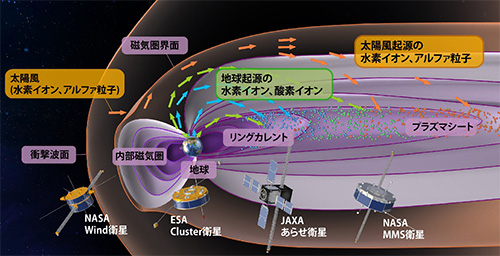

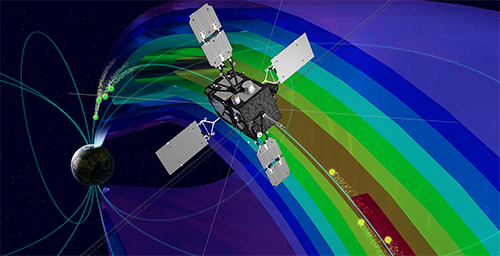

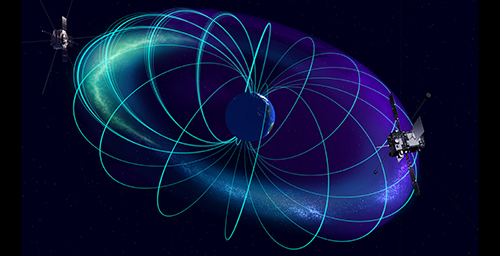

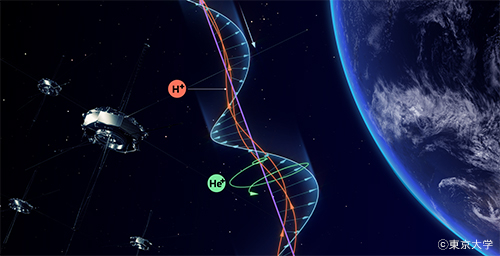

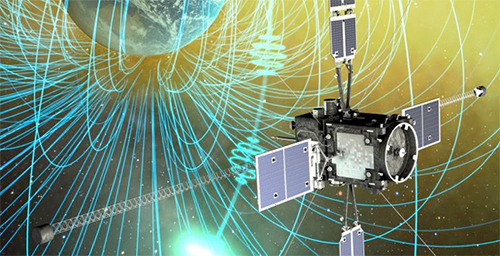

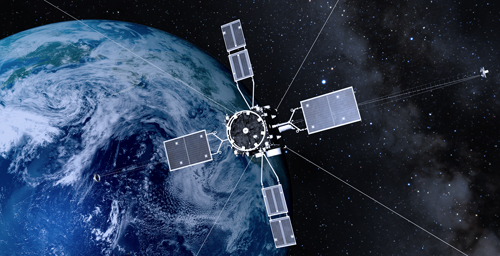

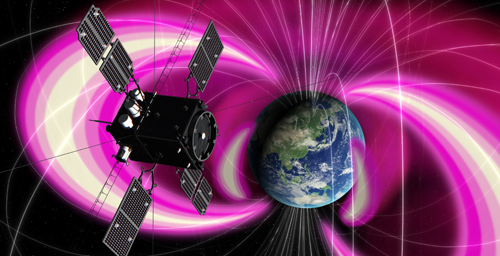

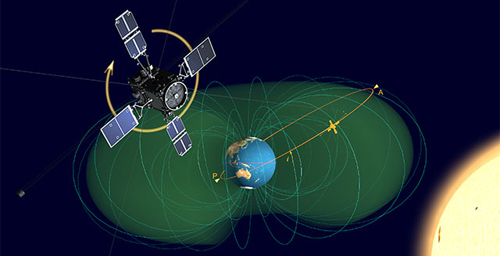

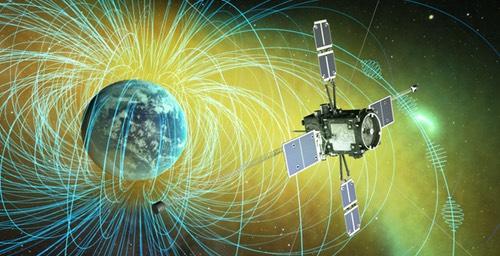

2016年12月に打ち上げられた「あらせ」衛星は、地球近傍のジオスペース環境変動を捉えるために、近地点が約400 km、遠地点が32,000 km、軌道周期が約570分の楕円軌道に投入され、2017年3月下旬から現在に至るまで継続的に幅広い領域のプラズマや電波の観測を実施してきました。また、「あらせ」衛星は、高精度かつ高時間分解能で電離圏高度から地球近傍の宇宙空間までの領域をくまなく電子密度を観測できるように設計されており、大気圏と宇宙圏の繋がりを探求するには欠かせない衛星です。

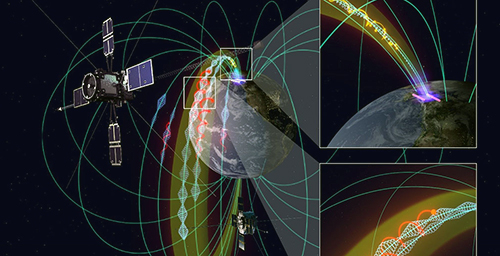

本研究グループがトンガ火山の大噴火が起こった時の「あらせ」衛星の観測状況を調べたところ、衛星が火山噴火によって発生した気圧波と正面からぶつかる形で、プラズマバブルが発生しやすい日没後の電離圏を通過していました。「あらせ」衛星は、近地点における衛星の速度が速いため、高度の低い領域に滞在して「その場」観測を行う時間が極端に短くなります。(軌道周期約570分に対して、高度2,000km 以下に滞在する時間は30分以下)そのような厳しい観測条件の下で、トンガ火山の大噴火のタイミングに合わせて、プラズマバブルを緯度・経度方向と高度方向に観測することができました。

2. 研究結果

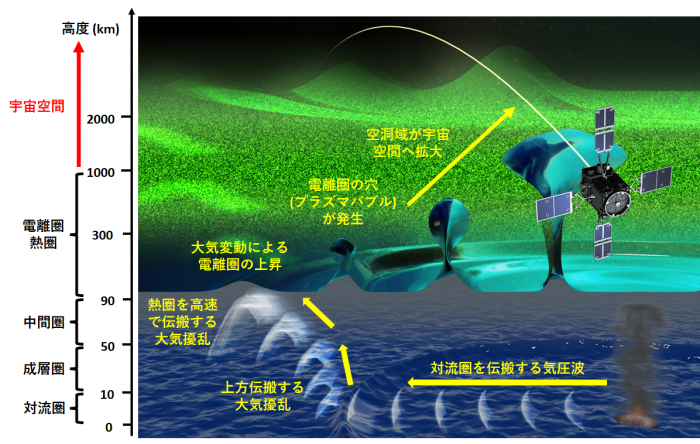

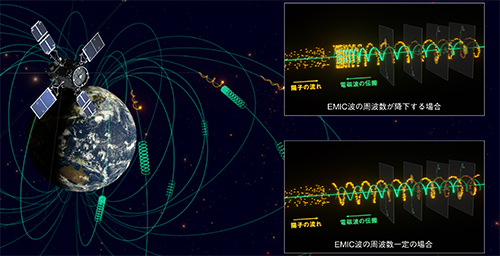

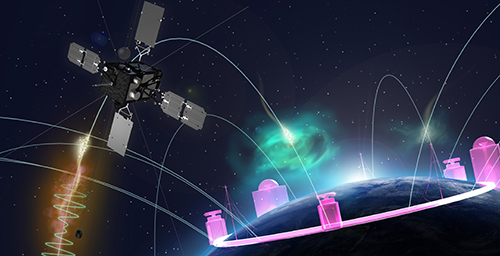

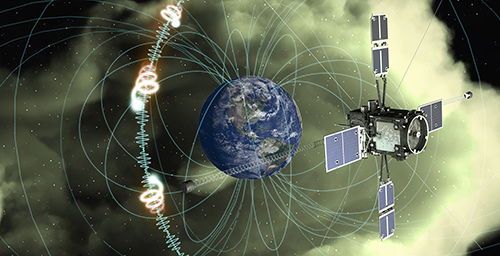

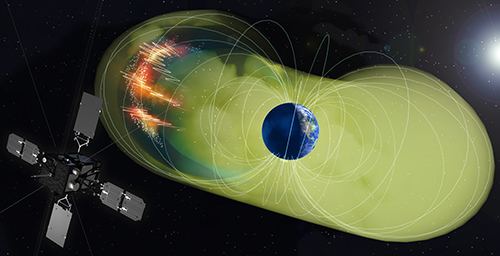

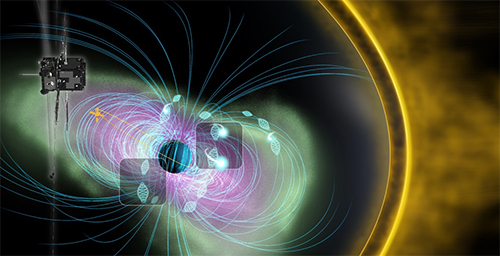

図1:トンガ火山噴火後に観測されたプラズマバブルの発生メカニズム。左の縦軸は高度を表し、値と目盛は各領域の境界の大まかな高度を示す。(© ERG science team )

「あらせ」衛星の電子密度データを詳しく調査したところ、トンガ火山の大噴火によって、プラズマバブルが電離圏高度(400 -1,000 km)で発生していることが確認できました。さらに、その構造が電離圏から上層に至り、宇宙空間(約2,000 km)にまで達していることを世界で初めて発見しました。そして、他の地上観測データと照らし合わせることで、トンガ火山の大噴火後に現れたプラズマバブルの発生と成長に至る過程を観測的に追えることに成功しました(図1)。具体的には、トンガ火山噴火で発生した気圧波が上方へ伝わる大気の乱れを生じ、それが電離圏内においてプラズマバブルの発生のトリガーになったというものです。トンガ火山は、噴火が通常よりも大規模であり、強烈な気圧波を生成したこともあって、その影響が大気圏を超えて、宇宙空間にまで及んでいたことになります。なお、この結論に至る詳しい研究のあらましは、名古屋大学プレスリリースに記載されています。

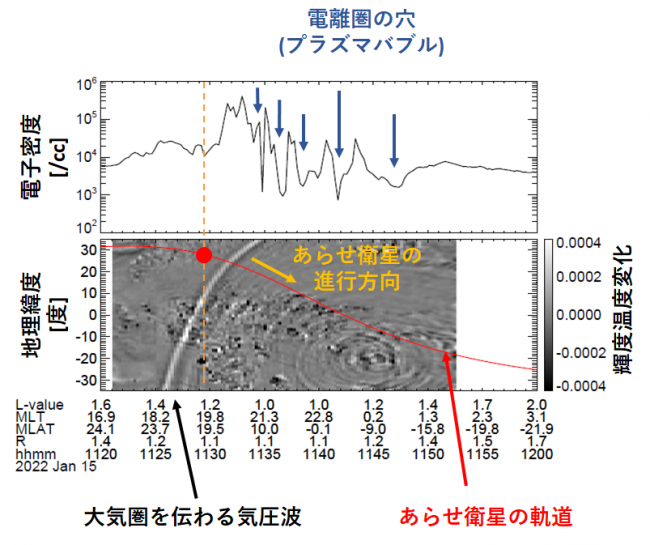

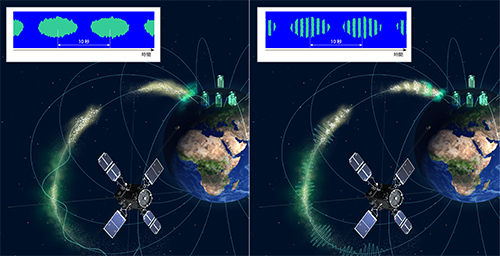

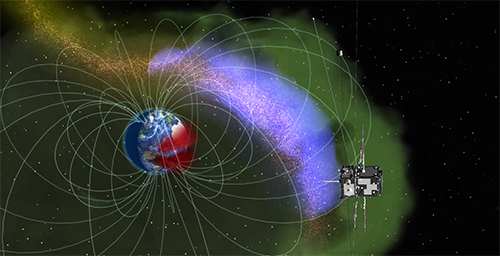

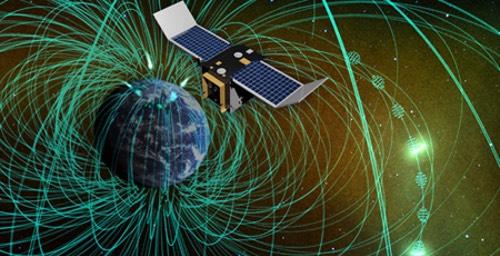

図2:トンガ火山噴火後に観測された気圧波とプラズマバブルを示す。上段は、「あらせ」衛星観測による電子密度変化の時系列プロット、下段は衛星が位置した経度で切った赤外輝度温度の緯度-時間プロット。図下の数字は、時間とあらせ衛星の位置を示す。(© Shinbori et al., 2023 より改変 )

このときの「あらせ」衛星の観測データを図2に示します。図2の下段が示すように、「あらせ」衛星は大気圏を伝わる気圧波に正面から突入する形で、夕方過ぎの近地点 (高度400 km)を通過し、宇宙空間へ飛翔するという軌道をとっていました。上段の電子密度の時系列プロットを見ると、気圧波と「あらせ」衛星が出会う数分前に電子密度の急増が起こり、その後、電子密度が周囲と比べて1~2桁も電子密度が局所的に急減(図中の矢印が指す部分)する多数のプラズマバブルが発生していたことがわかります。この観測事実は、プラズマバブルが電離圏の上端高度(1,000 km)を超えて、高度2,000 kmの宇宙空間まで拡大していたことを表しています。これまで、高度1,000 km以上の宇宙空間でプラズマバブルを直接観測した事例はなく、プラズマバブルが宇宙空間まで達することを同定したことは初めてのことです。

3. 学術的・社会的意義と今後の展望

これまで研究から、下層大気の擾乱がプラズマバブルを発生させることが指摘されていましたが、決定的な観測結果がなかったため、本当にプラズマバブルの生成に下層大気擾乱が関係しているかについてはわかっていませんでした。今回の「あらせ」衛星による観測は、トンガ火山噴火がもたらした大規模な大気擾乱によるプラズマバブルの発達過程を観測的に追うことに成功し、下層大気の擾乱がプラズマバブルを発生させることを実証しました。さらに、プラズマバブルが大気圏を超えて宇宙空間にまで達しうる現象であるという、大発見を導きました。通常発生するプラズマバブルの発生要因は太陽活動であると考えられていることに対して、今回の研究は、火山噴火に起因する大規模な大気擾乱がプラズマバブルを発達させたという、特異な事例研究でした。しかし、これまでほとんど観測的な裏付けがなかった「下層大気の擾乱がプラズマバブルを発生させる」というプラズマバブルの生成過程を実証した本研究成果は、通常のプラズマバブルの発生要因を理解する上でも大きな助けとなります。また、プラズマバブルが宇宙空間にまで達しうるという発見は、これまで見落とされていた新たな地球起源の宇宙空間への影響のあり方として、今後のさらなる研究が待たれます。

プラズマバブルは衛星測位や通信などに悪影響を及ぼすことから宇宙天気研究としても重要課題の一つです。大規模な火山噴火によるプラズマバブルの発生を「あらせ」衛星によって捉えた事実は、太陽活動によるプラズマバブルの発生メカニズムとその予報を主としてきた宇宙天気研究に対して、火山噴火等の地表で発生する自然現象もその研究対象に含める必要があることも示唆しています。

本研究で得た知見は、火山を持つ惑星や衛星に対して適用することで、地球上の火山噴火に伴って、宇宙の環境が変化するという太陽圏システム科学における新しい描像の理解の助けになります。例えば、金星は、厚い雲で覆われており、衛星による光学観測だけでは直接、活火山の有無を調べることは困難ですが、「あらせ」衛星と同様のプラズマ計測から活火山の存在を確認できる可能性があります。このためには、今回「あらせ」が果たした衛星観測を、地球や惑星において衛星観測を継続的に実施することが重要であるとともに、火山、気象、超高層大気、プラズマ物理などの幅広い研究分野の連携が、今後、地球や惑星と宇宙空間との繋がりを深く理解するためには必要となります。

用語解説

熱圏:大気圏を温度の高度分布にしたがって区分した場合の領域の一つで、高度とともに気温が上昇する領域。気温は、600 km付近で1,000〜2,000℃に達する。熱圏は、高度約90〜1,000 km程度の領域をさす。

電離圏:地球を取り巻く超高層大気中の分子や原子が、太陽からやってくる紫外線やエックス線などにより電離した領域。この領域は電波を吸収、屈折、反射する性質を持ち、これによって短波帯などの電波伝搬に影響を及ぼす。

ジオスペース:人類の活動域となりつつある、地球周辺の宇宙空間。

宇宙天気:太陽活動に起因する地球近傍の宇宙環境変化。宇宙天気のある状態を引き起こす現象は宇宙天気現象と呼ばれ、太陽フレア、コロナ質量放出、高速太陽風の源であるコロナホールなどの太陽に関連する現象である。

磁気嵐:中・低緯度において全世界的に地磁気の水平成分が減少する現象。典型的な磁気嵐では、地磁気は数時間から1日程度の時間をかけて減少し、その後数日かけて徐々に元の強さまで回復していくという過程をとる。

対流圏:地球大気の鉛直構造の中で最も最下層にあたる領域。対流圏では対流活動が活発であり、それによって多くの気象現象が生じている。

成層圏:地球大気の区分の中で、対流圏と中間圏の間に存在する領域。成層圏は、紫外線を吸収するオゾン濃度が高い領域である。

気圧波:噴火や爆発による空気の振動で生じた気圧変動を伴う空気中を伝わる波。

中間圏:地球大気の区分の中で、成層圏と熱圏の間に存在する領域。中間圏では、高度とともに気温が降下していく。

論文情報

雑誌名: Scientific reports (Nature Research)

論文タイトル:

Generation of equatorial plasma bubble after the 2022 Tonga volcanic eruption

(2022年トンガ火山噴火後の赤道プラズマバブルの発生)

著者:

新堀 淳樹 名古屋大学 宇宙地球環境研究所 特任助教

惣宇利 卓弥 名古屋大学 宇宙地球環境研究所 特任助教

大塚 雄一 名古屋大学 宇宙地球環境研究所 准教授

西岡 未知 情報通信研究機構 電磁波研究所 主任研究員

Septi Perwitasari 情報通信研究機構 電磁波研究所 研究員

津田 卓雄 電気通信大学大学院 情報理工学研究科 准教授

熊本 篤志 東北大学大学院 理学研究科 准教授

土屋 史紀 東北大学大学院 理学研究科 教授

松田 昇也 金沢大学大学院 自然科学研究科 准教授

笠原 禎也 金沢大学大学院 自然科学研究科 教授

松岡 彩子 京都大学大学院 理学研究科 教授

中村 紗都子 名古屋大学 宇宙地球環境研究所 特任准教授

三好 由純 名古屋大学 宇宙地球環境研究所 教授

篠原 育 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 教授