はじめに

本稿では惑星保護・惑星検疫(Planetary Protection)と呼ばれる活動の現状をご紹介したい*1。地球生命による地球外の天体の汚染を可能な限り防ぐことが惑星保護の大きな目的である。これは前方汚染(Forward Contamination)の防止と呼ばれ、後続の科学探査の価値の保全に繋がる。例えば火星で生命体と思われる存在を発見した時、これが元々火星にいたものなのか、人類の活動で地球から持ち込まれたものなのか見分けがつかない、といった事態を防ぐ。また、地球外のものを地球に持ち帰ることによって未知の危険が生じないかを丁寧に検討する。これは後方汚染(Backward Contamination)の防止と呼ばれる。宇宙で採取したサンプルを地球に持ち帰ろうとするときは事前に持ち帰りの合意をすることにしている。惑星保護活動の根拠は宇宙条約第9条にあり[2]、その具体的な実施方法や基準はCOSPAR(国際宇宙空間研究委員会)策定の惑星保護方針[3]に基づいている。しかし、この方針はあくまでガイドラインであり強制力はなく、ミッションごとに国際的な合意が形成されている。

例えばMMXで持ち帰る予定の火星の衛星フォボスのサンプルは、火星のパーティクルを微量に含んでいる可能性があるため慎重な議論を要したが、丁寧な検証と説明の結果[4-6]、未知の危険を保持している可能性は極めて低いため地球に持ち帰って良い、という判定を受けている(ただし、計画通りに進んでいるかを問う打上げ前審査と、帰還前審査は残されている)。なお、将来のMars Sample Return CampaignもMMXのように科学的、建設的に議論していくべきとの提言もされているように、このアプローチは国際的にも高い評価を受けている[7]。

このような惑星保護の方針[3]を各国が遵守することで、後続の科学探査の価値を損なわないように留意し、また地球が危険に晒される可能性を最小限にとどめつつ、惑星探査が実施されている。本稿では主に、無人探査時の前方汚染の防止に向けた現在のJAXAの取り組みを記す。

*1 近年DART、Hera、はやぶさ2 拡張ミッション等でその重要度が注目されている惑星防衛(Planetary Defense)[1] とはまた異なる活動分野である。

日本は宇宙機の微生物汚染管理は未経験

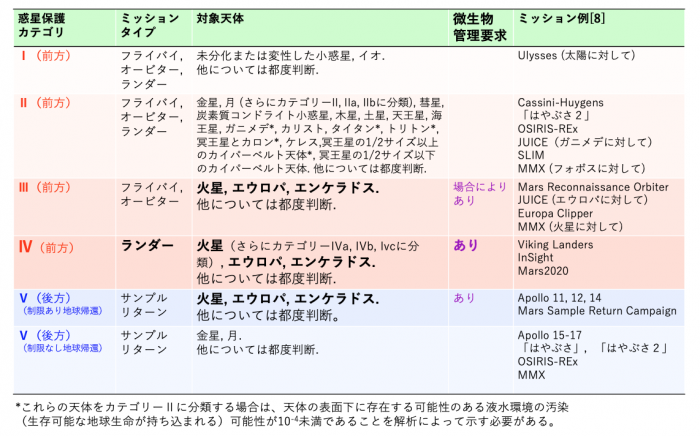

全ての太陽系探査ミッションには、その目標天体と目的に応じた惑星保護カテゴリが適用され、要求はそれぞれ異なる(表1)。火星、木星の衛星エウロパ、土星の衛星エンケラドスは、生命体が存在する可能性が比較的高いことや、地球微生物が持ち込まれた際に現地で増殖する可能性があるため「保護すべき天体」と呼ばれ、探査する際は特別に微生物汚染(Bioburden)の管理まで求められることになる。これまでの日本のミッション、たとえば小天体を目標とした「はやぶさ2」や月を目標としたSLIMなどにも惑星保護カテゴリは適用され、これに準じた適切な対応が行われてきたが、ここでは微生物汚染管理作業は要求されておらず、衝突確率の解析等によって「保護すべき天体」の汚染確率が規定値以下であると示すことが、前方汚染の防止の観点では主項目だった。諸外国はいくつかの火星着陸機等で微生物汚染管理の経験を有している一方、日本はこれまでに宇宙探査機の微生物汚染管理の経験がなく、惑星保護は、将来探査を実現する上での技術課題の1つと位置付けられている[9]。

そこでJAXAの惑星保護関係者(以降、我々とする)は現在、特に無人での火星着陸探査時の前方汚染の防止に向けた要素技術開発を進めている。まずは着陸技術の実証を主目的とした小型着陸機[10]の惑星保護対応を達成する。これをしっかりやり切ることで、その後の火星本格探査や、地球外海洋天体の探査にも繋がると考えている。

火星着陸を行う探査機、その中で最も基本的なカテゴリーⅣaの場合、微生物汚染は一部の細菌が形成する耐久性の高い細胞(芽胞、spore)の数で規定されている。具体的には、打上げ時に、火星地表に到達する探査機システム全体に付着・含有する芽胞の合計値として全体で50万個未満、露出した表面の芽胞の合計値として30万個未満および、検査した全ての箇所に関して密度300個/m2 未満とするよう求められる[2]。多くの微生物は乾燥によって不活化するため、宇宙機に付着しても宇宙空間で容易に死滅するが、芽胞は乾燥に耐え、宇宙空間でも即座には不活化せず、乾熱耐性、アルコール耐性にも優れるため、基準値として長年用いられている。芽胞の合計数は非常に保守的な想定で算出されるので、実際に付着している数は算出値を大きく下回ると思われる。さらに実際に付着している芽胞も、対象天体までの航行中や到着後に曝される放射線環境等によって徐々に不活化していくため、生きて対象天体に半永久的に残存する訳ではないことを付記したい。

なお、火星での生命探査や、水分活性の高い地域の探査を目指す場合には異なるカテゴリー(ⅣbやⅣc)が割り振られ、さらに厳しい基準が適用される。ただし過剰に厳しい基準を適用すると探査の著しい妨げとなるため、科学的な妥当性と厳格さのバランスをとった方針の設定も、国際的な惑星保護コミュニティの重要な役割のひとつである。

表1:惑星保護カテゴリと、それぞれに対する要求の抜粋[3]。

実際に達成するために

大きな流れとしては、探査機に付着・生存している微生物の数を減らす→サンプリングし、培養して検査する→基準値以下であることを示す→国内外の審査会で承認を受ける→打上げ、という流れとなる。少なくとも下記の要素が必要であり、現在それぞれについて進めている。

(a) 宇宙機にダメージを与えずに微生物汚染を低減する方法の確立:

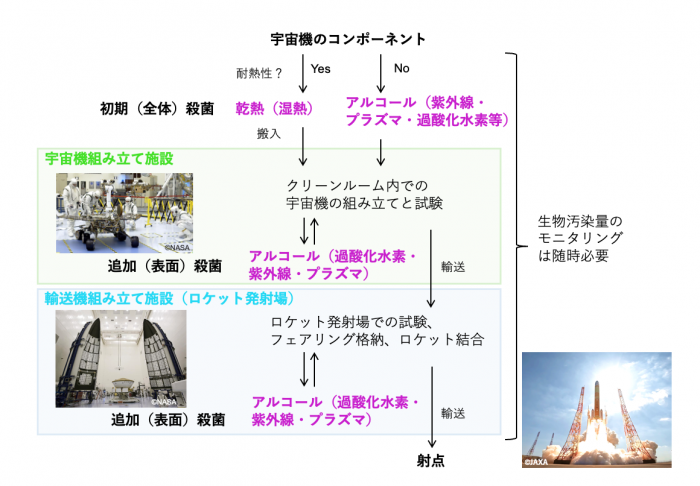

我々が扱う着陸機に適した殺菌手法を見定めるため、複数の微生物試料に対して殺菌手法の比較研究を行った。詳細は別稿をご覧頂きたいが[11,12]、結果的に、乾熱処理の殺菌効果が高いことを再確認する結果となった。乾熱は125℃で6時間以上もしくは111.7℃で30時間以上の処理を想定している。熱に耐える機器は乾熱処理することが望ましく、一方で熱に耐えない機器(たとえば、電子機器、バッテリー、モーター等が考えられる)は、最初からきれいに作る、またはイソプロピルアルコールふき取りや紫外線等の手法で微生物汚染を低減することになるだろう(図1)。

(b) 宇宙機を汚染せずに組み立て、打ち上げるフローの確立:

我々は種子島宇宙センター(TNSC)を視察させて頂き、TNSC搬入後は求められるクリーン環境に維持できることが確認できた(詳細は別稿をご参照頂きたい[12,13])。よって主な懸念箇所は、TNSCへの搬入まで。すなわち、組立・試験過程と運搬過程であると考えている。

(c) クリーン設備の整備:

惑星保護の観点から見て宇宙機の取り扱いに適したクリーンルームをJAXA相模原キャンパスに整備予定で、鋭意準備を進めている[14]。いきなり大がかりな惑星保護設備を設置・運用するのは難しいので、小型の火星着陸機を想定した施設とする予定である。

(d) 微生物汚染の検出やモニタリング手法の確立:

打上げ前の各過程において宇宙機表面をナイロン製の綿棒やポリエステル製の布でふき取り、培養して微生物量を調べるのが標準法である[3,12]。これまでの予備試験の結果から、要求される規定値は、我々が最初に想定している小型の着陸実証機で達成できない値ではないと感じつつある。一方、培養法に依存しない、DNAベースの検出方法も重要視されている。これは現在の惑星保護方針に要求として明記されていないが、近年の各国の探査では、研究者の良心(と興味)に則ってデータ取得・サンプル保存されているのが通例である。我々もこの部分にも取り組み始めており、今後ご報告させて頂きたい。

(e) 運用のための標準やハンドブックの準備:

基本になる国内標準文書は既に整備されている[15]。一方でまだカバーし切れていない部分もあり、今後拡充していく必要がある。惑星保護の方針は、基本的な理念に変化はないが、最新の科学に基づいて十年に2回程度の更新がなされるため、国際的な議論の動向も注視する必要がある。

(f) 運用準備および実際の運用:

手順(e)に則って、(a)~(d)を活かして実施することになる。実際には微生物汚染を減らすこと(a)よりも、清浄なままキープする方が難しい可能性がある。このあたりは、運用における課題である。

(g) ミッションの各段階における国内外のコミュニティによる審査と承認:

きちんと準備して臨むのはもちろんのこと、ぶっつけ本番ではなく、こういったミッションをこういった方針で惑星保護対応しようと思っているがどうか、とあらかじめ国際コミュニティにインプットしておくことが重要だと考えられる(かつ、良好な関係を築いておくことが実はかなり大切、、なのかもしれない)。

図1:宇宙機のコンポーネントから打上げまでの微生物汚染低減のフロー[11,12]。

おわりに

惑星保護は、打ち上げて良いとか良くないとか、サンプルを持ち帰って良いとか良くないとか、そういった議論をする性質があるため、プロジェクトや、将来探査を考える方々から、若干(かなり?)厄介な、面倒なものと思われてしまいがちである。しかし決して宇宙探査を停滞させたいのではなく、後続の科学探査の価値を守りつつ、また人類を危険に晒す可能性を最低限に抑えつつ、宇宙探査を実現するための活動であることはご理解頂きたい。

また実際に惑星保護に関わる研究者は、プロジェクトの実施について国際的な合意を得られるよう、共に尽力する意思を持っている。どうすれば惑星保護方針に則ることができそうか、早い段階から一緒に考えていくことが重要だと思うので、ぜひご相談頂きたい。まだ日本においては経験の乏しい分野ではあるが、一歩一歩進んでいる自負を持っている。

これらの活動を進めるにあたり、謝辞に書き切れないが、多くの方々にお世話になって進めている。決して一人で、あるいは惑星保護関係者だけで進めることのできる仕事ではないので、一同深く感謝している。筆者が宇宙研に来てこの活動に携わって3年ほど経った。今は、地球生命を人類活動によって他天体に持ち込んでしまうことの防止に注力している段階だが、この活動がゆくゆくは、地球外で誕生した生命の探査や、地球生命の起源に迫る科学探査に繋がっていくと信じている。

参考文献

[1] ISASトークイベント:プラネタリーディフェンス(惑星防衛)のお話. 宇宙科学研究所.

https://www.isas.jaxa.jp/gallery/feature/isas/isas_20241007.html

[2] United Nations Treaties and Principles on Outer Space. United Nations, ISBN 978-92-1-101164-7, 2008.

[3] COSPAR Policy on Planetary Protection. Space Research Today, 2024.

https://cosparhq.cnes.fr/assets/uploads/2024/07/PP-Policy_SRT_220-July-2024.pdf

[4] Kurokawa et al., Life Sci. Space Res., 2019

[5] Fujita et al., Life Sci. Space Res., 2019

[6] 藤田, 宇宙科学最前線. ISASnews No.463, 2019.

https://www.isas.jaxa.jp/outreach/isas_news/files/ISASnews463.pdf

[7] Committee on Planetary Protection Requirements for Sample Return Missions from Martian Moons. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2019.

[8] OSMA, Planetary Protection, NASA.

https://sma.nasa.gov/sma-disciplines/planetary-protection

[9] 宇宙技術戦略. 内閣府, 2024.

[10] 永田, 山田ら. 第67 回宇宙科学技術連合講演会, 1H09, 2023.

[11] Kimura, Suzuki et al., Front. Microbiol., 2023.

https://www.frontiersin.org/journals/microbiology/articles/10.3389/fmicb.2023.1253436/full

[12] 木村, 菅原, 小澤, 鈴木ら, ミッションに関連して思うこと. 宇宙科学研究所, 2023.

https://www.isas.jaxa.jp/missions/documents/files/doc_25.pdf

[13] 鈴木, ISAS 事情. ISASnews No.513, 2023.

https://www.isas.jaxa.jp/outreach/isas_news/files/ISASnews513.pdf

[14] 小澤, 木村ら, JAXA における微生物実験およびMMX 惑星保護状況. Viva Origino, accepted.

[15] 惑星等保護プログラム標準 JMR-014A. JAXA 共通技術文書, 2023.

https://sma.jaxa.jp/TechDoc/Docs/JAXA-JMR-014A.pdf

【 ISASニュース 2024年10月号(No.523) 掲載】