最近、SNS、YouTube等で「断捨離」を推奨するインフルエンサーをよく見かけます。私も極端なことはしていませんが、生活の中で必要/不要を再判断し、不要と判断したものは手放すことを常日頃から意識しています。断捨離では余分なもの、不必要なものを片づけることで、限りある空間にゆとりをもたらすことが目的ですが、質量に制約のある宇宙機プログラムでも同じことが言えます。私はプロジェクト化されなかったものを含めると10近いプログラムに関わってきましたが、途中で質量超過問題にぶち当たらなかったプログラムは1つもありませんでした。未知の分野に挑むMMX探査機のシステム設計においてはより顕著で、基本設計期間中に質量が当初の見込みから超過することが判明し、徹底的な軽量化のための断捨離活動を余儀なくされました。今回はこの活動について振り返ります。

質量超過・経緯と対策

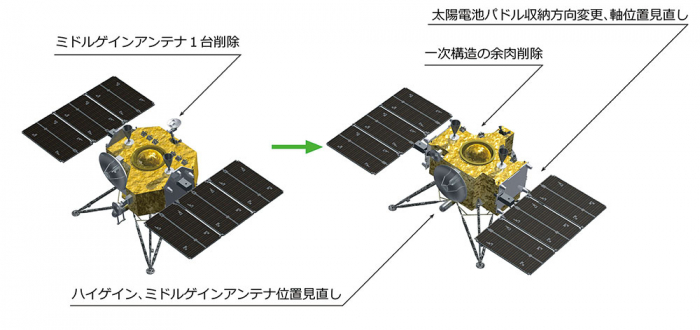

2020 年に予備設計段階から基本設計に移行し、本格的な設計作業が開始されたと同時に次々に質量増加要因が判明しました。それはどれもMMX探査機の新規性に関わる部分であり、例えば低重力天体に安全に着陸するための脚についてはこれまで前例がなく、必要な要素と性能を吟味して設計を進める際に色々追加となり、当初の見積りよりも大幅な質量増加となりました。また、各電気機器を繋ぐ配線質量も当初見積りの2倍近い質量に増加しました。これはMMX探査機が日本で過去例の無い規模の探査機であり、機器間が広く、配線長もそれに応じて長くなったためです。このまま増加した質量ではロケットの打上げ制約に対応できないため、基本設計を進める中で必要最低限な機能・性能を吟味し、ミッションの達成度・信頼性を落とさない範囲での徹底した質量削減活動を実施しました。具体的には以下の内容です。図1に示す通り探査機の機器の基本レイアウトから見直しました。

図1:外観上の変化

① 徹底的にスリム化

中心部にある円筒形のコア部構造は、打上げ荷重に耐えるために必須であり変更しませんでしたが、箱型の一次構造は必要な部分を除いて余肉を落とし、体積自体を小さくしました。各種機器を取り付けるための二次構造も軽量な複合材の多用、形状の最適化と肉抜きを実施することで軽量化を計っています。また、太陽電池パドルの収納方向も高さを押さえて胴体部との連結箇所が減るように90度回転させた上で、回転軸取り付け位置をサンプルリターンカプセルとは反対側へシフトして重心のバランスを取っています。質量増加の大きな要因となった各種電気配線も構造のスリム化と合わせて長さを短縮、細線化し、可能な部分では軽量なアルミ配線に変更しています。

② 代用できる機器の有効活用

複数の機器で同様な機能を持つものについて、その活用方法を再検討しました。例としては、X /Ka帯の送受信機です。Ka帯受信機には、元々X 帯の送受信機能も付属していましたが、X帯専用の送受信機を2台冗長搭載とすることで、X帯の機能は使用しない設計になっていました。これについて最適化のトレードオフを行い、Ka帯送受信機のX帯機能を生かすことで専用送受信機の代用とし、もう1台のX帯専用送受信機と組み合わせて本来のX帯における冗長性を維持しつつ軽量化しました。また、MGAアンテナも2 台あったのですが、運用上での有効性を再度検討し、最適化された位置の1台に削減しました。

③ 運用方法で改善

ハードウェアの軽量化と並行して、搭載する推進薬の削減も図っています。具体的には火星圏への投入軌道の最適化や、フォボス周辺での観測軌道の維持・変更に必要な推進薬量の精査などが挙げられます。また、推進薬を消費する推進系側も、スラスタの使用形態をフェーズ毎に細分化し、パルス幅、サイクルなどの使用条件まで考慮した性能を解析に使用すること、及び推進薬タンクに残留する無効推進薬の厳密化を行いました。これらによって余分なマージンを無くしています。

現状と次に向けて

軽量化活動は、特に③の運用方法での改善について今なお継続中ですが、現時点のMMX探査機の質量見積りでは、H3ロケットの打上げ能力範囲内の探査機総重量で当初のフォボス観測、サンプル採取、帰還を含めた全てのミッション要求を満足することが予測されており、一息ついた状態です。

最後に、私は複数のプロジェクトに携わって質量増加に悩まされたと書きましたが、どのプロジェクトでも共通の傾向があります。それは概念設計から基本設計へ移行した段階で、一旦質量が大幅に増加し、設計変更、場合によっては打上げ質量の増加などの仕様見直しが必要になるという点です。その後の詳細設計フェーズでは大きな増加はなく、結果として詳細設計審査(CDR)の時点が予測質量のピークとなり、その後は製造実績に基づいて設計マージンが徐々に削られ質量予測が減ってくるという点も共通しています。これからプロジェクト業務でシステム管理を担当する方々は、この傾向を念頭において質量管理をして頂くと幸いです。

【 ISASニュース 2025年10月号(No.535) 掲載】