MMXには、科学目標を実現するための科学ミッション機器に加えて、探査技術獲得のための機器を2種類搭載します。今回はその2種類の機器、SHVとIREMをご紹介します。

スーパーハイビジョンカメラ(SHV)

火星と火星衛星を超高精細な映像でとらえる

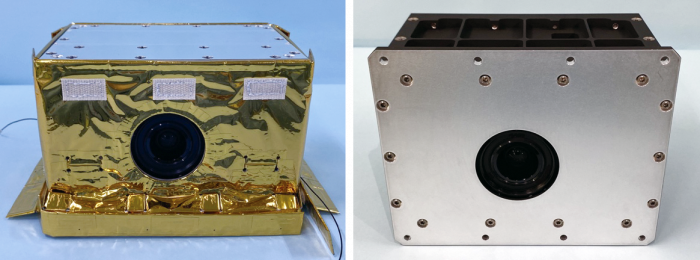

MMXには、探査技術獲得のための1つのミッション機器として、NHKとJAXAが共同で開発したスーパーハイビジョンカメラ(SHV)を搭載しています。NHKとしては、月周回衛星「かぐや」用に開発したハイビジョンカメラ以来の取組みです。SHVはMMXの探査の様子を超高精細な映像で撮影・記録すること目的としており、探査機の進行方向に取り付けられた8Kカメラ(図1)と探査機の側面方向に取り付けられた4Kカメラ(図2)の2台のカメラでMMXのミッションを鮮明にとらえます。

カメラ開発にあたっては、カメラの小型・省電力化や耐宇宙環境性能の確保のほかに、撮影した映像をどうやって地球まで伝送するか、という課題がありました。4Kや8Kの映像は圧縮しても非常に大きなデータサイズになりますが、探査機と地球の間の通信速度が遅いため、わずか数分の映像を送るのに何日もの時間を要してしまいます。そこで、SHVでは一定の間隔で連続的に撮影した静止画をつなぎ合わせて動画像とする、タイムラプス方式を採用しました。これは、宇宙空間には見掛け上、速く動く天体が火星を含めてほとんどないことを利用したもので、これによりデータサイズを抑え、数十分から数時間程度で地球に映像を送ることができる見込みです。

SHVは、MMXの探査を通じて、火星と火星衛星フォボス・ダイモスのダイナミックな動きや、フォボスへの着陸と着陸後のフォボスの地上の様子などを鮮明な映像でとらえることを目指しています。SHVで撮影した映像は主にMMXの広報活動や番組での活用を想定していますが、火星圏の超高精細な映像は学術的にも高い価値を持つと考えられますので、科学観測や探査技術の獲得の一助にもなることを期待しています。

日本放送協会 三橋 政次 ・船津 良平

図1:8Kカメラ(左) 図2:4Kカメラ(右)

惑星空間放射線環境モニタ(IREM)

宇宙放射線の観測

将来の国際宇宙探査では、月や火星での長期的な有人活動を目指しています。ここで重要課題となるのが、宇宙放射線からの被ばくによる健康被害です。宇宙放射線には、太陽フレアにより降り注ぐ高エネルギー陽子や、炭素や酸素などの重粒子が挙げられます。地磁気圏外における被ばくの影響は、地上や国際宇宙ステーションと比較して、何十倍〜何百倍も大きいことが知られています。我々が開発した惑星空間放射線環境モニタ(IREM)は、300MeVまでの陽子とケイ素までの重粒子のエネルギースペクトルをほぼ常時観測し、将来の宇宙飛行士の被ばく管理方法やデータベースの確立に貢献します。IREMはMMXの復路モジュールに搭載されており、運用期間は、地球と火星衛星までの往復と衛星周回軌道を合わせた約5年です。11年周期で繰り返す太陽活動が最も盛んな頃にも重なり、フレアの発生頻度も高い傾向があることから、絶好の観測機会と言えます。

IREMのサイエンスユースと検出器の特徴

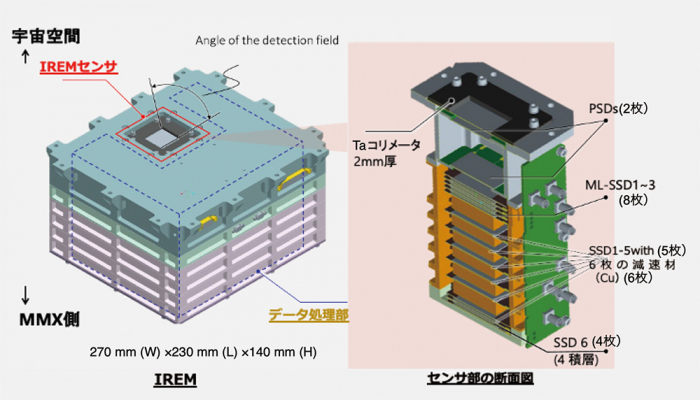

宇宙放射線の観測データは、宇宙天気などの分野でも広く利用されます。これまで火星および周辺における観測データは、数十keV〜数MeV程度の陽子のみであり、それ以上の高エネルギー粒子や重粒子については国内外問わずほとんど実績がありません。一方IREMは、上述の通り300MeVまでの陽子および重粒子を観測できるため、国際的なベンチマークとして世界的にも注目が高まっています。またIREMは、30cm四方に収まる比較的コンパクトなサイズでありながら、図3に示すような19枚のシリコンセンサと6枚の銅板(減速材)を組み合わせることで、高エネルギー粒子の観測を実現したことも特徴の1つです。従来の検出器の倍以上のセンサ数を使用しているため、各センサのゲイン調整や環境試験による構造評価などに度々難をきたしましたが、今後IREMをベースとした高エネルギーかつ高精度な放射線モニタの開発需要にも注目が高まっています。

相田 真里

図3:IREM本体(左)とセンサ断面図(右)

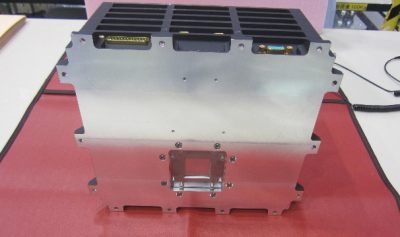

図4:IREM本体

【 ISASニュース 2025年9月号(No.534) 掲載】