MMXは、これまでの連載で解説した科学目標の達成や探査技術の獲得のために、13種類のミッション機器を搭載します。第3回は、MMXに搭載するミッション機器の種類と、それらを使って軌道上から行うリモートセンシング観測について解説します。

MMXのミッション機器

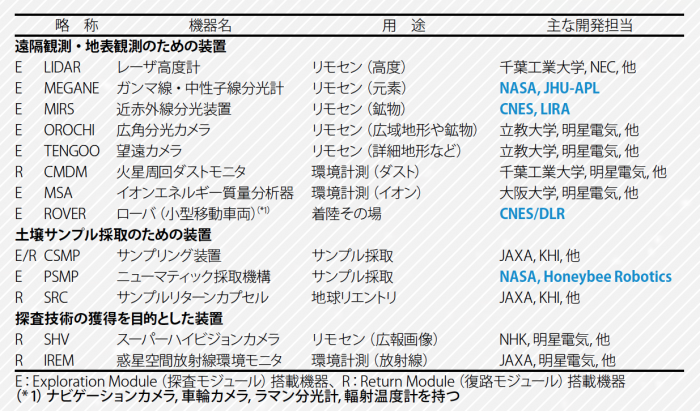

MMXには、科学目標を実現するための科学ミッション機器を11種類、探査技術獲得のための装置を2種類搭載します。科学ミッション機器はさらに、火星圏での観測のための8つの機器と、サンプル採取のための3つの機器に分類できます。それぞれを表1にまとめました。各ミッション機器は大小ありますが、いずれも比較的大型のものです。これが13機器も搭載されるのは、国内の惑星探査では2007年に打ち上げた月周回衛星Kaguya以来の規模で、MMXが如何に大型の探査機であるかがわかります。

表1:MMXに搭載するミッション機器

ミッション機器の多くは、これまでの日本の機器開発のヘリテージを活かして、国内の様々な研究者とメーカー、JAXAが中心になり開発する機器となっています。一方で、表中の青字の4つの機器は、アメリカ、フランス、ドイツの各宇宙機関(NASA、CNES、DLR)とJAXAとの国際協力のもと、各国で選定された機関が開発を担当して日本に提供しています。このように、世界の第一線のミッション機器によって探査機を構成するため、従来の惑星探査より大幅に拡張した国際協力を進めていることがMMXの特色の1つです。

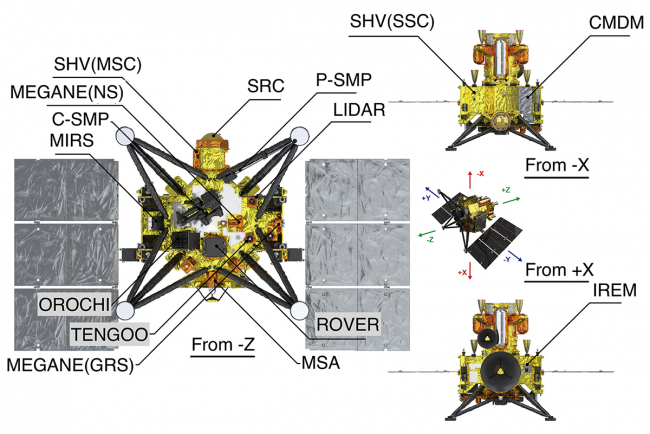

これらのミッション機器のフライトモデルは、一部を除き、現在までに探査機本体のもとに輸送され、組み付けられました。各機器の探査機上の配置を図1に示します。MMX探査機は往路・探査・復路の3つのモジュールで構成しますが、ミッション機器はそのうちの探査モジュールと復路モジュールに搭載して、火星圏での観測やサンプル採取を行います。

図1:MMXミッション機器の搭載位置

擬周回軌道からのリモートセンシング観測

MMXは火星圏に到着後、Phobosの擬周回軌道(QSO)に投入されます。これはPhobosとランデブーしながら一緒に火星の周りを周回するような軌道で、Phobos固定座標系で見ると、探査機はPhobosの赤道上をぐるっと周回するように動きます。そのため、この軌道上からPhobosの極域を除く全域を視野に収めることができます。MMXはこの軌道上で、Phobosの昼側を周回中は、多くのミッション機器が配置されている探査機-Z面をPhobosに向けて観測を行い、夜側では地球と通信する姿勢をとることが基本です。その後、MMXは時期によって軌道高度を変更しつつもQSOを維持して観測を続けますが、一時的に3D-QSOと呼ぶ極域をカバーする軌道や、Deimosフライバイ観測のための軌道をとることも検討されています。

MMXは、約3年間の火星圏滞在のちょうど中間の時期に、サンプル採取のためのPhobos着陸を計画しています。軌道上からのリモートセンシング観測は、その前と後で主な目的が変わります。前半では、着陸の準備と着陸地点の選定を急ピッチで進める必要があり、OROCHI 、TENGOO、MI RS、MEGANE、LI DARを使って、まずPhobos全体のグローバルマッピングと詳細な形状モデルを作成するための地形観測を行います。その後徐々に高度を下げて、着陸候補となる複数の地点の、より高解像度の観測を行なっていき、最終的に着陸地点を決定します。滞在後半では、それまでに発見されたPhobos上の科学的に興味深い地域などをピックアップして観測するとともに、火星(特に大気の動き)、Deimosの観測も重点的に行う予定です。この全期間、CMDM、MSAは絶えずダスト・イオン環境の計測を定常的に続けます。

MMXでは、従来の探査ミッションと比較して、より早期に観測計画を詳細化した上で、それらの要求に基づいて機器の仕様や地上試験の計画を決定する「運用ファースト」の進め方を意識的に取り入れてきました。上記の火星圏滞在前半の観測計画は、既にほぼデイリー単位のカレンダー上で計画化しており、またその他の全期間についても今年度に同様の精度で計画を決定する予定です。

【 ISASニュース 2025年7月号(No.532) 掲載】