緒言:小型軽量「長寿命」への夢

我が国の月惑星探査はハレー彗星探査機「さきがけ」をその名の通りさきがけとし、先日打上げを迎え月へと向かっている小型月着陸機SLIM、そして来年度以降に打上げが予定されている深宇宙探査技術実証機DESTINY+、火星衛星探査計画MMXと今日まで連綿と紡がれてきました。時代を下るごとに探査機の技術は進化を続けておりまして、「はやぶさ2」の華々しい成果とそれを支える探査技術は1つの到達点であるといえましょう。一方、年を追うごとに探査機に要求される科学ミッションはより複雑かつ難しくなっておりまして、それに応えるために探査機の重量は増加傾向にあります。38年前の「さきがけ」は推進剤込みで138kgであったのに対し、リュウグウと地球を往復した「はやぶさ2」は600kg、そして火星衛星のフォボスと地球を往復するMMXは4,000kgにまで達しています。

これら大型化をたどる旗艦ミッションに対して、より小型軽量の宇宙機による探査の流れもまた存在しています。例えばSLIMはコンポーネントの小型化と主構造とタンクの一体化(詳しくはSLIM連載[1]をチェック!)によって同時代の月着陸機の10分の1程度の質量(推進剤抜き)で高精度着陸可能な探査機システムを実現しています。ここからさらにCOTS品(Commercial off-the-shelf; 世の中に流通している既製品、車や産業機器向けの電子部品やそれを活用して設計製造されたコンポーネントを指す)を活用するなどしてコストを大幅に削減しつつそのサイズおよび重量を10分の1以下まで小型化したものがOMOTENASHIなどの超小型探査機です。超小型探査機はその10倍以上も大きい既存の探査機と比べても通信や姿勢制御、発電といった基本機能については妥協をせず、同等の機能を有しています(このあたりはEQULLEUS・OMOTENASHIの連載[2]を読んでいただきたく)。このような超小型探査機の活用は世界的潮流となっておりまして、国内でもNASA SLSロケットで打ち上げられた6Uサイズの探査機であるEQULLEUSがこのクラスの探査機としては世界で初めて自前の推進装置を使ったダイナミックかつ高精度な軌道操作を実証しています。海外の事例でいえば、探査機本体を衝突させることで小惑星の軌道を変更する実験を行ったNASA DARTが衝突した瞬間を撮影したLUCIA Cubeの活躍が頭から離れない読者の方も多いでしょう(私もその一人です)。宇宙研の将来計画においても、同じくDART探査機の衝突した小惑星を探査するHeraや、彗星探査をおこなうComet Interceptorにおいても超小型探査機を子機として搭載し、母船と連携してよりリスクの高い探査を行うことが計画されています。

以上のように、COTSを活用することによってコストを大幅に低減しつつ究極的に小型・軽量化された超小型探査機の実績は年々積み上がっており、その活躍の場は今この瞬間にも広がり続けています。一方で超小型探査機は最終目的地にたどり着くことなく故障する事例も多く、例えば二台一組で火星に向かったNASAの超小型探査機MarCOについては一台はそのミッションを果たすことなく行方不明となっております。COTSの利用の限界と超小型探査機の信頼性の問題は切っても切り離せないものでありまして、この記事で通信機を題材にとってCOTSの限界とは何ぞやという話と、宇宙研が中心となって取り組んでいる解決法についてご紹介できればと思う次第です。

COTSが生んだ超小型通信機たち

宇宙研ではCOTSを活用した深宇宙通信機に早くから取り組んできました。2014年に「はやぶさ2」と相乗りで打ち上げられた世界初の超小型深宇宙探査機PROCYONは、COTSを利用することで超低コストでの開発を実現した超小型X帯深宇宙通信機を搭載していました[3]。この通信機を含めた通信システムの質量は7 kg程度と既存の探査機の数分の1にまで軽量化されており、その後継である2022年打上げのEQULLEUS(以下EQU)・OMTENASHI(同OMT)用のX帯超小型深宇宙通信機は通信システム全体でなんと700 gとさらに10分の1にまで軽量化され、寸法も80mm×80 mm×60mmとキューブサットにぴったりな大きさまで小型化されています。EQU・OMTとともにSLSで打ち上げられたほかのキューブサットや火星探査機MarCOについては、極限られた部分ではありますがCOTSを利用したJPL開発の超小型通信機Iris[4]を搭載していました。

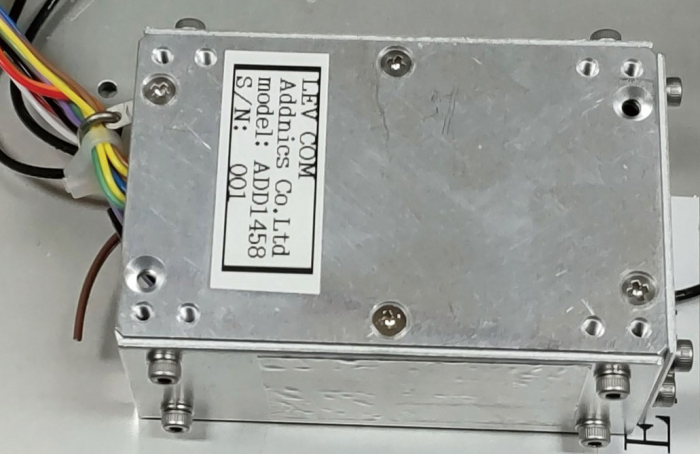

本年2023年9月に打ち上げられたSLIMに搭載された表面探査用小型プローブLEV-1にもCOTSを利用した超小型通信機が採用されています[5]。この通信機にはS帯送信、そしてUHF帯の送受信の機能が実装されており、機能がEQU等と大きく異なるとはいえ、地球-月間の通信を可能とするシステムがなんと質量100g程度と極めて小型軽量に仕上がっています。

図1:LEV-1に搭載された通信機

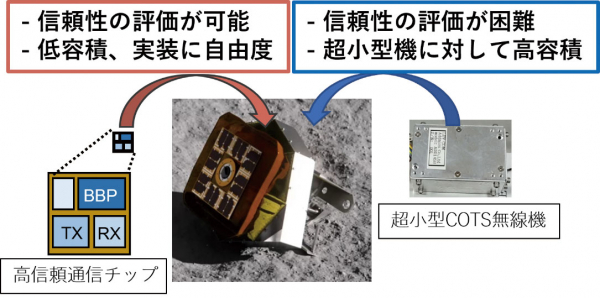

さて、これらのCOTS超小型通信機ですが、性能は十分で小型軽量かつ格安と極めて理想的に見えます。ですが、この「先」を考えたときに2つの限界が見えてきます。1つ目の限界はサイズです。COTSの電子部品の組み合わせは宇宙用部品の組み合わせと比べて性能を保ったまま小型軽量に仕上げることができますが、あくまで複数の部品を基板の上に実装する必要があります。そのためそれぞれの部品の取り付けとそれらをつなぐ配線のための最低限の面積が常に必要であり、LEV- 1通信機よりも小さくすることは困難でしょう。もう1つの限界は信頼性です。通常、宇宙用部品であれば動作寿命や放射線耐性を厳格に管理しており、それを組み合わせて作製されたコンポーネントはミッション期間中しっかり動作することが保証されます。一方COTS部品は宇宙用部品と比べてこう言った管理は厳格ではなく、したがってCOTS部品を利用したコンポーネントもまたミッション期間分の動作を正確には保証できません。COTS品の信頼性は日ごとに高まっているため完全に信用できないというわけではなく、一定の信用を得ているからこそ超小型通信機の需要が絶えないのですが、それでもなお長期のミッションで超小型通信機を採用する際には慎重な検討が必要です。これはJPLの通信機Irisのように宇宙用部品との併用や部品単位での追加の検査・評価などで解決することもできますが、コスト面に対するCOTS利用の恩恵は消えコストは跳ね上がってしまいます。

ところで、1つのコンポーネントの信頼性が要求を満たさない場合、二台以上のコンポーネントで冗長系を組むことでシステムとしての信頼性を上げる方法があります。では超小型通信機を使って冗長系を組めばいいかというと、COTSコンポーネントを利用する動機を持つミッションは容積や質量のリソースが常に制限されており、超小型通信機でさえも超小型探査機や超小型ローバにとっては冗長系を組むほどには小型足りえていません。そのうえで先ほど言及した通り、COTS部品の組み合わせによる小型化には限界が来ています。コストの問題で宇宙用部品は使いたくても使えません。さて、それではどうすればよいのでしょう?これ以上低コスト・小型・軽量でありつつも高信頼な通信機は実現できないのでしょうか?

ワンチップ無線機

もったいぶりましたが、究極の小型化を達成しつつも高信頼性を両立させる手段はあります。それは「ワンチップ化」、すなわち1つの半導体チップ上に通信機の機能のほとんどを詰め込み、そのチップを高信頼に作りこむという方法です。「ワンチップ化」してしまえば部品の組み合わせによるサイズの限界は消えますし、信頼性についても複数のCOTS部品の信頼性を保証することに比べれば1から設計した1つの部品の長期信頼性を保証することは十分実現可能です。チップサイズまで通信機が小型化すれば、冗長系が組み放題であることはもちろん、配置の自由度も増しますのでOBCなどのほかのコンポーネントに間借りすることも、アンテナの近くに配置することで配線を最低限にし、質量や損失を削減することもできます。さらに1つのチップであればそのコストも1つの部品程度でしかありません。

夢のような話ですが、ワンチップ化は決して奇抜な発想ではありません。地上における通信分野においては半ば常識となっておりまして、例えばWi-Fi程度であれば1つのチップの中にRF信号の送受信の機能を詰め込んだものが市販されています。RFフロントエンドのみをワンチップにまとめた、ものは広くソフトウェア無線機に採用されていますし、最近ではRF-SoCといって、自分で通信機の機能を自由に定義できるワンチップ無線機も出てきています。5Gの盛り上がりとともに、ワンチップ無線機に必要な技術は地上通信分野で着々と広まりを見せています。従来の宇宙機向け通信機の枠組み・しがらみにとらわれず、こういった地上における通信技術の高度化の恩恵を宇宙分野に積極的に取り入れることでワンチップ無線機は現実的に開発可能であると確信しています。

図2:ワンチップ無線機の夢

それではワンチップ無線機の実現にあたっては技術課題などなく、ただ地上の通信チップをまねるだけで簡単にできてしまうのでしょうか?ここで立ちふさがるのが信号を受信する際の雑音の壁です。地上から探査機へ向けて送られた電波は、その道のり分の距離の二乗に反比例して小さくなっていきます。結果として探査機が受け取る地上からの電波は皆さんがお使いのbluetoothの1億倍小さいものとなります。このような小さい電波を正確にデータとして解釈するためには、受信機は受けた信号に雑音を極力乗せずに増幅・復調することが求められます。通常の深宇宙向け超小型通信機では高性能なGaAs等のトランジスタを用いた低雑音増幅器を採用することでこの要求を満たしていますが、ワンチップ無線機ではそうはいきません。さらにチップ上ではインダクタなどの受動素子の性能が単体部品に比べて低く、低雑音増幅器の性能がさらに劣化する要因となっています。

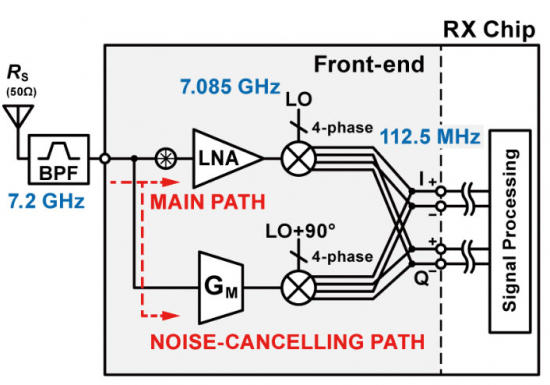

そこで我々宇宙研と東京大学のワンチップ無線機開発チームは地上向け先端無線技術であるところのノイズキャンセリング機能を採用することで、この限界を打破しようと試みています[6]。図3はノイズキャンセリングレシーバの概念図といえるものです。2つの回路で初段の増幅器で発生する雑音を逆位相で拾い、その後合成して打ち消すことで信号に雑音を乗せずに取り扱うことができます。これだけ聞くと簡単そうに聞こえてしまいますが、実現するためには各回路の電気的特性に厳しい要求が課せられます。現在ワンチップ無線機開発チームはこの厳しい要求を乗り越えるべく研究開発を進めております。いつの日か実際の探査機にこのワンチップ無線機を乗せたという報告を皆様にお届けできるよう励んでまいります。ご期待ください。

図3:ノイズキャンセリングレシーバの回路図

引用:

[1] SLIM連載 https://www.isas.jaxa.jp/feature/slim/

[2] EQUULEUS, OMOTENASHI連載 https://www.isas.jaxa.jp/feature/eq-om/

[3] Y. Kobayashi et al., "Low-cost and ultimately-downsized X-band deep-space telecommunication system for PROCYON mission," in 2016 IEEE Aerospace Conference, 2016

[4] M. M. Kobayashi et al., "The Iris Deep-Space Transponder for the SLS EM- 1 Secondary Payloads," IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, vol. 34 , no. 9 , pp. 34 - 44 , 2019

[5] T. Yoshimitsu et al., "SMALL HOPPING ROBOT FOR LUNAR EXPLORATION", in74 th IAC, 2023

[6] S. Kano, N. Usami, A. Tomiki and T. Izuka, "Preliminary Design of X-band Noisecancelling Receiver Front-end with Radiation-hardened 130 nm SiGe BiCMOS Process for Deep Space Probes", in 34 th ISTS, 2023

[7] W. Kuhn et al., "A Microtransceiver for UHF Proximity Links Including Mars Surface-to-Orbit Applications," Proc. IEEE, vol. 95 , no. 10 , pp. 2019 - 2044 . 2007.

※ 宇宙用のワンチップ無線機は今まで検討されてきたことがなかったのでしょうか?実は一例のみ、RFフロントエンドおよびベースバンドを分けて二種類のチップを開発し、火星ローバ・火星オービタ間の通信で求められる通信機能の実装までこぎつけた例が米国に存在します[7]。ですがチップサイズの無線機を必要としていた小型のローバによる協調探査のプロジェクトも立ち消えとなり、その後打ち上げられ続けたJPLのローバ達はどれも巨大でワンチップ化された超小型通信機を必要としていなかったのです。結果採用するローバはなく、このチップサイズの無線機プロジェクトも立ち消えとなりました。このような事態に陥らないようにする一つの解法はデュアルユース、すなわち探査用とだけでなく地球周回向けや地上で使えるよう、ソフトウェア無線技術を採用することでワンチップ無線機に汎用性をもたせることにあります。

【 ISASニュース 2023年10月号(No.511) 掲載】