1. はじめに

「あなたの人生に決定的な影響を与えたできごとは何ですか?」 ─ 子どもの頃に見たあの景色、あの本との出会い、部活動の経験、留学経験、あの人との出会い。人それぞれ、生きていれば何かしらの決定打を経験して今があるのだと思います。

我々が住む太陽系も、その始まりから今の姿でいたわけではなく、誕生秘話があり、辿った"人生"があります。太陽系を太陽系たらしめることになった決定打の1つは、間違いなく、木星および土星の形成と進化です。木星と土星は、その誕生とともに、その圧倒的な重力(木星は地球の約300倍、土星は地球の約100倍の質量)によって、太陽系内の様々な物質をかき混ぜました(太陽系の大動乱)。その結果、地球が地球として集積しました。木星や土星が存在していなければ、地球は我々の知る地球でなくなっていたし、そこに生命も存在していなかった可能性が大いにあります。だから例えば、「地球がどのように形成され、生命が生まれたのか?」「他の星の周りにも地球のような惑星があり、また生命がいるのか?」の答えを知りたいならば、木星と土星の歴史を紐解かなければなりません。

2. 外惑星探査が太陽系史を解き明かす鍵

図1: 乱立する太陽系の形成モデル(大動乱)の概略図。それぞれのモデルにおいて、巨大惑星の形成のタイミング、太陽からの距離、軌道進化(黒線)が大きく異なる。それぞれのモデルによって、観測される太陽系の力学構造や物質分布の一部は説明できるが、全てを説明できるモデルは現在のところ存在していない。

現在、太陽系形成論のモデルは乱立を極めています(図1)。提案されるモデルによって、木星や土星が形成するタイミング、太陽からの距離、その後の軌道進化が大きく異なります。木星や土星が引き起こす太陽系の大動乱によって惑星の材料物質は大規模混合します。惑星の形成後にも、木星や土星の移動や重力によって(遠方から例えば地球に)、水や有機物を豊富に含む小天体が輸送されます。つまりモデルが異なれば、太陽系全体の形成と進化の歴史が大きく変わることを意味しているのです。

一方、モデルを裏付ける証拠が圧倒的に少ない現状です。決定的な証拠は惑星探査でしか手に入りません。高性能の望遠鏡によって重要なヒントが得られることはありますが、やはり探査(その場での観測・分析、サンプルリターン)には勝りません。これまでの惑星探査(「はやぶさ2」など)によって、太陽系の物質が大動乱を経験したという重要な証拠が得られてきました。しかし、木星や土星の形成や進化を直接的に明らかにするような物的証拠は乏しい状況です(つまり具体的にどのような大動乱が太陽系に起こったのかは不明)。ここを明らかにするためにも、さらなる木星や土星の外惑星探査が必要です。

3. 外惑星探査の意義と世界の動向

木星や土星の形成過程を直接的に理解することができれば、上述の理由から、太陽系の真実に近づきます。さらに近年、木星と土星の周囲に、内部海を持つ衛星(表面は凍っているが内部に液体の水が存在する衛星)の存在が明らかになってきました。このような衛星は、地球とは異なるハビタブル環境(生命生存可能環境)の存在可能性を示唆しており、「生命とは何か?」「この宇宙に生命はどれくらい、どのように存在しているのか?」を改めて問うきっかけになります(地球との比較学としても重要)。

実際、欧米はこのようなモチベーションを持って、これまでもNASA・Galileo(木星探査計画)、NASA-ESA・Cassini-Huygens(土星探査計画)、NASA・Juno(木星探査計画)などを代表として精力的に外惑星探査を行なってきました。ESA・JUICE(2023年打上け予定・ 木星氷衛星ガニメデ探査)、NASA・EuropaClipper(2024年打上げ予定・木星氷衛星エウロパ探査)、NASA・Dragonfly(2026年打上げ予定・ 土星衛星タイタン探査)の打上げも控えています。

これからの世界の動向においても、2020 - 2030年代計画に向けた 米国科学アカデミー・Decadal Survey および 2030 - 2050年代計画に向けた ESA・Voyage 2050 において外惑星探査を徹底して進めると宣言している状況がはっきりと伺えます。さらに中国も独自に木星圏などの外惑星探査を進める姿勢を見せています。

4. 日本独自の外惑星探査の一例 (土星リング探査)

地球などの内惑星には無く、木星や土星などの外惑星にのみ特徴的なことがあります。それは独自のリング(環)と衛星系を持つということです。リングは無数の粒子(氷だったり、岩石だったり)が惑星を回ることでその姿を形成しています。

以下、土星リングの概要を説明したのち(4.1節)、土星リングを調べることの惑星科学的な意義と価値を議論します(4.2節)。4.3節では、日本独自かつ日本初となる外惑星探査の1案として土星リング探査を提案します。

4.1. そもそも、土星リングとは?

外惑星(木星、土星、天王星、海王星)の中でも土星のリングは、その質量が圧倒的に大きく(約1.5 × 1019 kg)、99%以上が水の氷からなり(CO2氷などではない)、数千円の望遠鏡ですら地球からその姿を捉えることができます。その幅は7万キロ程度で、厚みが数十m程度です。土星リング粒子のサイズは、数cmから10mサイズであると過去の観測から推定されています。リング粒子の軌道周期は1日よりも短く、一周する間に数十回から数百回の粒子間衝突が起こっています。粒子のケプラー速度(土星の周りを回る速度)は約20km/sですが、粒子間の衝突速度は数mm/sほどです。土星リングは、いま現在でも、数日というタイムスケールで力学的な進化(粒子の集積や拡散)を遂げている極めて"生きた"ダイナミックな系です。

4.2. 土星リングの惑星科学的な面白さは?

土星リング探査の惑星科学的な意義と価値として、次の3つが挙げられます。

(1) 土星リングの理解は、太陽系形成史を紐解く"smoking gun(動かぬ証拠)"となる。

(2) 土星リングの拡散現象の理解は、この宇宙に普遍的に存在する円盤・リングの拡散現象の一例を直接押さえることとなり、拡散現象の一般的な理解に波及する。

(3) 土星リングの拡散進化の理解は、土星衛星の形成過程と進化の理解に繋がる。

(1)に関して。惑星が持つリングは、巨大惑星の集積過程または惑星移動を含む太陽系の大動乱イベント(惑星の集積や移動の熱力学的/力学的な環境)の直接的な副産物として形成される。つまり惑星の形成や力学進化が異なれば、リングの形成過程も変わり、リング粒子の化学組成や物理特性も変わります。それゆえに、リング粒子の深い理解(氷の物理化学的な性質や化学組成、同位体組成の理解)は、リングの形成イベントとその材料物質の理解に繋がり、太陽系形成史(太古の惑星集積・移動)の理解に直接的に波及します。また、現在のリングの力学構造(ギャップ構造や密度ムラの存在)は、土星衛星との重力相互作用(平均運動共鳴)および土星内部の質量不均質や質量分布を反映して形成されます。現在の土星内部構造は、その集積過程(例えば、ガスおよび小さい or 大きい固体が、同時に or 別々に、ゆっくり or 素早く集積するかどうか)によって変わります。そのため、リングの詳細構造を明らかにすることは、土星の集積過程を解明することに直接的に繋がります。

(2)に関して。拡散現象はこの宇宙にあらゆるスケールで普遍的に存在します(銀河、原始惑星系円盤、デブリ円盤なども全て拡散円盤です)。シミュレーションや理論モデルを超えて、拡散という物理現象を直接的に理解する一例として土星リングは魅力的なシステムです。しかもその進化タイムスケールは日単位であり、人類が十分に観測可能です。特に土星リングでは、無数の粒子が衝突によるエネルギー散逸と重力エネルギーの注入を繰り返す、エネルギー注入・散逸系で、それが self-gravity wakes と呼ばれる局所自己重力構造を生みます(粒子の集まりが作る構造:図2参照)。この self-gravity wakes が巨視的なリングの角運動量輸送(拡散)を制御し、さらにエネルギー散逸もコントロールします。

(3)に関して。土星リングは、その力学的進化(拡散進化)を数十億年続けることで周囲にリング粒子をばら撒き、それらが集積することで複数の氷衛星が形成された、と考えられています(なので衛星は時間とともに次々と形成された)。内部海が存在し、生命が存在しうる環境が期待される氷衛星エンケラドスも、土星リングの拡散現象によって形成されたと考えられています。リングの拡散はこの宇宙の基本的な物理現象で、リングは衛星を普遍的に形成する母体かもしれません。つまりもしエンケラドスに生命が存在している場合、その誕生秘話には、リングから衛星への進化が深く関係しているかもしれません(リング粒子が生命の材料物質かもしれない)。

4.3. 土星リング探査のこれまで、これから

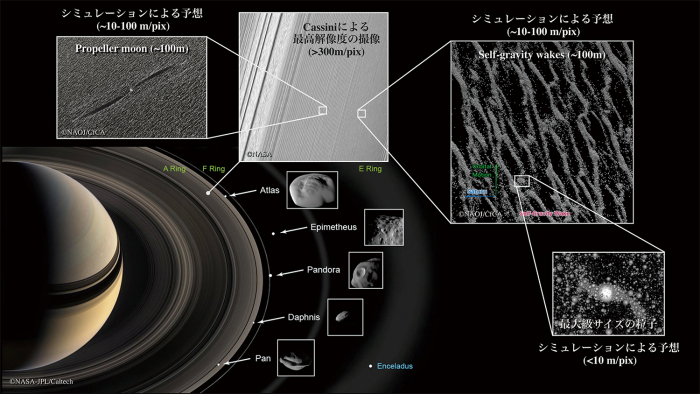

図2: 土星のリングと衛星。現在のところ NASA・Cassini 探査で、土星リングの姿は 300m/pixel 以上の解像度で捉えられているが、シミュレーションや理論から存在が期待される selfgravitywakes や propeller 構造を作る小衛星(~ 100m/pixel以下)や個々のリング粒子(<10m/pixel)の姿は捉えることができない。

これまで土星リングは、NASA・Cassini 探査計画によって精力的な観測が行われてきました。とくに顕著な科学成果として、リング総質量の制約、リング内に存在する数kmサイズ以上の衛星の発見、リング粒子群が作る巨視的構造(>数kmサイズ)の詳細観測(縞構造、propeller 構造)、動径方向に存在する物質分布など、が挙げられます。しかし Cassini の土星リング観測における最高空間解像度は、300m/pixel 程度に限定され、リング粒子一粒一粒の物理・化学特性(~1-10m/pixel の解像度が必要)や衛星形成過程にも関わる拡散現象を司る selfgravitywakes(~30-100m/pixel)を直接明らかにすることはできませんでした(図2)。

Cassini を超えて土星リングを探査するためには、リングにより近づく必要があります( 例えば Cassini ではAリングまで 56,000km 程度であったが、1,000km 程度まで近づきたい)。近づけば近づくほど、無数の粒子がランダムに飛び交っているので、探査機がリング粒子と衝突し破砕されるリスクが高まります。一方 Cassini のおかけで、粒子数密度が極めて低い領域が明らかになりました。そのような場所を通過することで、安全に、Cassini よりもリングに近づける軌道設計が考えられます。Cassini を超える土星リング探査は、リスクとチャレンジ精神が必要な探査です。欧米の巨額大型探査は、なかなか手を出しにくいでしょう。日本の独自性を発揮するチャンスであると考えます。

また土星リングに近づくということは、必然的に土星本体にも近づくことになります。これは土星大気や土星磁気圏を観測する絶好の機会です。近年、NASA・Juno が木星大気の構造および化学組成と同位体組成を調べ、木星の形成過程の制約に重要な貢献を果たしました。しかし土星に関して、このような探査は未だ行われていません。

5. 外惑星探査×小惑星マルチフライバイ探査

最後に、外惑星探査(土星リング探査)は、小惑星探査の新しい形を実証する貴重な機会になりうるという話をします。外惑星領域に到達するために、地球型惑星(金星や地球)のスイングバイを利用します。スイングバイは、その度に探査機の軌道を調整する機会で、そのタイミングで然るべき小惑星のフライバイ探査を狙う絶好機となります(AsteroidFlyby Cycler Trajectory:詳しくは尾崎直哉氏の記事を参照)。

筆者・兵頭(理学)と尾崎(工学)は協力して、外惑星探査計画にこのようなフライバイ探査手法の実証を盛り込むことを画策しています。例えば、地球(打上げ)→地球→金星→地球→地球→土星というような軌道設計を考えた場合、小惑星フライバイを入れ込む余地は、地球(打上げ)→小惑星#1→地球→金星→地球→小惑星#2→地球→小惑星#3→土星、となるようなものです。実現した場合、土星圏到達の前に、数年に一度の頻度で新たな小惑星をフライバイ観測できます(小惑星マルチフライバイ探査)。ここでポイントは、土星圏を目指した軌道に最適化された上での小惑星マルチフライバイなので、マルチフライバイの有無によって、土星圏到達までにかかる時間が伸びることはありません。

さらに、N機の(小型)探査機でコンステレーションを構成できた場合(例えば N=10-20など)、即応型探査を実現するための新たな探査手段になります。より詳しいことは、別の機会に兵頭・尾崎から説明させていただきます。

6. さいごに

日本は独自に外惑星に到達したことがありません。予算は専門的かつ明確な理学・工学意義に与えられます。しかし理由はなくとも、瞬間的に美しい、不思議、面白いと社会一般に感じてもらえるものを同時に探す努力は、社会の一部(予算など)をいただいて活動する我々の責任として、大事だと個人的に思っております。

土星とそのリングの姿は、ガリレオ・ガリレイによる約400年前のその発見から、我々を魅了し続けてきました。もし土星圏探査を日本初の外惑星探査として目指し、土星リングの美しい姿を撮ることに成功すれば、それは日本初の外惑星探査の成功を象徴するものとなり、忘れられない写真になるでしょう(できれば探査機も映るような自撮りを狙いたい!)。かつてないリングの高解像度画像は、美しく、社会的インパクトは間違いない、と期待しています。

【 ISASニュース 2023年2月号(No.503) 掲載】