はじめに

大小様々なスケールの磁場が存在する太陽は、それによるダイナミックな活動現象に満ち溢れています。地球大気の影響を受けない宇宙からの観測は、紫外線やX線、均一かつ高空間分解能での観測が可能となることから、太陽活動を理解する上で必要不可欠です。宇宙からの観測といえば、観測衛星がよく知られていますが、本稿で紹介するのは、筆者が計画の取りまとめを行った、NASAの観測ロケットを利用したロケット実験CLASP2(Chromospheric LAyer Spectro-Polarimeter) 、CLASP 2.1 の成果です。ロケット実験の観測時間は5分程度と圧倒的に短いですが、手っ取り早く宇宙へアクセスすることができます。科学成果を得るのはもちろん、新しい観測技術や観測アイデアを検証し将来への布石を打つことができるのが強みです。

残された謎とアプローチ

6千度の光球(太陽表面)の上空に、1万度の彩層そして100万度のコロナが広がっていることはよく知られています。さらに、彩層やコロナといった高温大気層は、ジェットや磁気流体波動といった動的現象に満ち溢れていることも、太陽観測衛星「ひので」などによって明らかになりました。しかし、どうやってこれらの動的現象が駆動されるのか、さらに、どのような仕組みで高温大気層を生成し維持できるのか、詳しいことはよくわかっていません。これらの謎を解明する鍵を握るのが、太陽を貫く磁場です。磁場は、太陽表面付近の対流による運動エネルギーを上空へ運ぶ役割を担っていると考えられており、その性質の理解は高い測定精度と空間分解能の2つを兼ね備えた「ひので」に搭載された可視光磁場望遠鏡により、大きく進展しました。しかし、その磁場観測は光球にとどまり、彩層やコロナの磁場を観測することはできません。彩層は、ガス圧優勢の光球から磁気圧優勢のコロナへ切り替わる領域であり、彩層の真ん中付近を境に磁場の振る舞いが大きく異なります。そのため、光球の磁場観測を使って上空の磁場の様子を推測することも極めて困難です。動的現象が起きている「現場」、つまり、光球より上空での磁場の直接観測が必要不可欠なのです。

観測ロケット実験CLASPシリーズのはじまり

これまで光球以外の磁場観測がほとんど行われていなかった大きな理由の1つが、その観測の困難さにあります。磁場の観測は偏光を測定することで行われますが、彩層〜コロナは磁場が弱く、生じる偏光はごくわずかです。彩層の磁場観測を目指した新たな装置開発が世界中で加速しており、地上からの観測では、近赤外領域のスペクトル線観測から磁場を測定する方法が追求されています。

一方私たちが着目したのが、当時前人未到であった「紫外線の偏光」です。紫外線は宇宙からの観測が必須で、太陽とはいえ輻射強度は弱く、その観測の難易度はさらに高くなりますが、彩層の最上部や遷移層*1といったコロナ直下にアクセスできるという大きな利点があります。2008年、日本の太陽研究者グループ、NASAの観測ロケット実験に精通したNASAマーシャル宇宙飛行センター(MSFC)、紫外線偏光の理論検討を進めてきたスペインの研究グループを中心とした5ヶ国による国際協力で、観測ロケット実験Chromospheric Lyman-AlphaSpectro-Polarimeter(CLASP) が立ち上がりました。7年にわたる検討・開発の末、CLASPは、2015年9月、NASAの観測ロケットによって打ち上げられ、世界初となるライマンα線(波長122nm)の偏光分光観測に成功しました(詳しくはISASニュース2017年7月号*2 参照)。CLASPで得られた観測データから、理論的に予測されていた散乱偏光がライマンα線で確かに発生すること、さらに、磁場によって散乱偏光が変調を受けるハンレ効果が働いていること、が明らかとなりました。一方で、ライマンα線のハンレ効果だけでは、彩層の磁場を精度良く決定することができないこともわかりました。そこで私たちは、次なる候補である電離マグネシウム線(波長280nm)の偏光分光観測に挑戦することにしました。電離マグネシウム線の最大の利点は、ハンレ効果に加えて、ゼーマン効果によって円偏光が生じることです。ゼーマン効果は、「ひので」可視光磁場望遠鏡はじめ、広く磁場導出に用いられており、確実に彩層の磁場を測定できると期待できます。これが、観測ロケット実験CLASP2のはじまりです。CLASP打上げ後間もない2015年のことでした。

*1 1万度の彩層と100万度のコロナの間をつなぐ薄い大気層。温度が急激に変化する。

*2 https://www.isas.jaxa.jp/outreach/isas_news/files/ISASnews436.pdf

観測ロケット実験CLASP2の開発

2016年末、NASAへの提案書が採択されたことを皮切りに、CLASP2計画は本格始動しました。CLASP2観測装置は、望遠鏡、スリットモニター撮像装置、偏光分光器の3つから構成されています(図1)。ライマンα線から電離マグネシウム線へ波長を変更するため、CLASP打上げ後MSFCで保管されていた観測装置を日本へ返送し、改造を施しました。高い科学目標を維持しつつも科学成果創出にいち早く漕ぎ着けるため、CLASPの主構造や光学素子を可能な限り再利用することで、開発期間の短縮と開発費用の抑制に努めました。

図1 : CLASP 2観測装置(ロケットの外筒を半透明化した)。カセグレン望遠鏡(左側)、偏光分光器(右側)、スリットモニター撮像装置(中央部)からなる。

CLASP同様、CLASP2観測装置の開発も国際協力の下で進められました。回折格子をフランス、CCDカメラを米国から提供してもらい、それ以外の光学素子や構体の開発は、日本チームが国内外のメーカーと協力して進めました。紫外線で高い偏光精度を実現するのに必要不可欠となる紫外線用の偏光素子やコーティング開発は、分子科学研究所にある極端紫外光研究施設UVSORで行いました。各フライト品が完成した後は、国立天文台の先端技術センターにて組み立て、光学調整や偏光較正といった様々な性能確認試験を進めていきました。こうして、ほぼ予定通りの2018年11月、米国へ観測装置を送り出しました。まず、MSFCでフライトコンピュータとの噛み合わせや運用シミュレーションを実施しました。その後、観測装置をホワイトサンズ実験場(WSMR)へ持ち込み、1 ヶ月半にわたる最終試験を経て、2019年4月11日打上げを迎えました(図2)。ロケットと観測装置は両方とも完璧に動作し、世界初となる電離マグネシウム線(波長280 nm)域の偏光分光観測に成功しました。

CLASP2の開発は、CLASPで確立した試験手順や培った経験をフル活用することで、かなりスムーズに進めることができました。その一方で、CLASPでは発覚しなかった問題に直面し何度かヒヤリとする場面がありました。いずれの問題も、国内外のチームメンバーの協力を経て解決することができましたが、2回目だからといって過信してはいけないこと、ちょっとした違和感を大事にすること、の大切さを身にしみて感じました。

図2:射場での集合写真。打上げ成功を祈願した達磨(上段中央)も一緒に。(US Army Photo, White Sands Missile Range)

CLASP2の成果

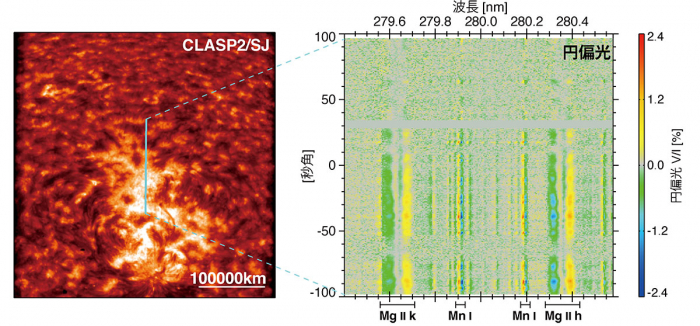

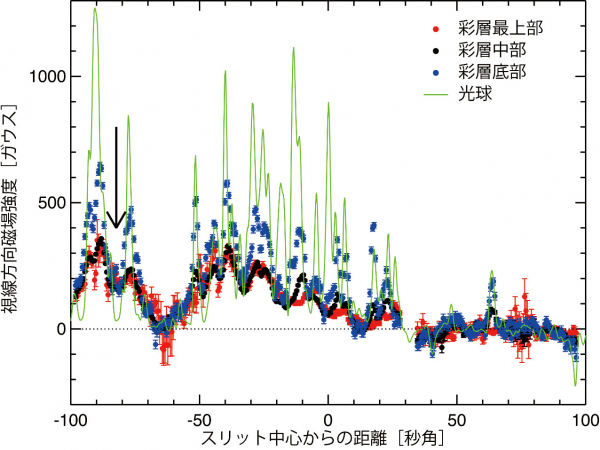

CLASP2が行った約6分半の観測のうち、2分半にわたって実施した活動領域の観測では(表紙画像左)、スリットに沿ったほとんどの場所で、ゼーマン効果によって発生した電離マグネシウム線(表紙画像右、Mg II k, Mg II hと表記)の有意な円偏光を検出することができました。これは、彩層中部〜最上部の視線方向磁場によるものです*3。さらに、同じくゼーマン効果による顕著な円偏光が検出されたことでその存在に気づいたのがマンガン線です(表紙画像右、Mn Iと表記)。このマンガン線は、スペインチームの輻射輸送計算により彩層底部から放射されることがわかりました。CLASP2は、「ひので」可視光磁場望遠鏡との共同観測にも成功しており、光球・彩層底・中・最上部の4層にわたる磁場情報を得ることができたのです(図3)。

表紙画像:ロケット実験CLASP2で観測された太陽彩層

左:CLASP2搭載のライマンα線スリットモニター撮像装置(SJ)で観測した活動領域の様子。水色の実線がスリット位置をあらわしており、この部分の偏光スペクトルを得た。

右:CLASP2偏光分光器で得られた活動領域の円偏光スペクトル。彩層底部から最上部に存在する磁場がゼーマン効果によって円偏光を発生させている。

図3 : 光球からコロナ直下に至る磁場分布。CLASP 2のスリットに沿った各高さでの磁場強度を示す。(国立天文台, IAC, NASA/MSFC, IAS)

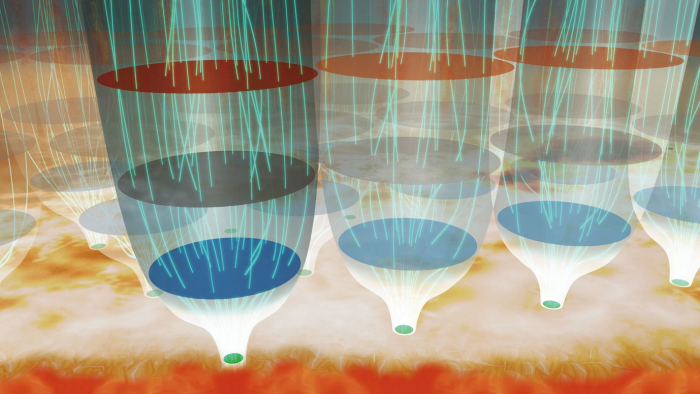

光球磁場の大きく変動した空間分布は、光球ではキュッとすぼまったチューブ状の「磁束管」が、互いに少しずつ離れて分布していることを示しています(図3の緑線)。一方彩層では(図3の青、黒、赤の丸)磁場の空間変動が小さくなっています。これは、光球に比べて急激に磁場強度が弱くなっていること、さらに、彩層底部から最上部に行くにつれて磁場が弱まっていることを示しています。また、局所的に光球の磁場が弱くなっている所で、比較的強い彩層磁場が存在していることもわかります(例えば図3黒矢印で示した場所)。これは、磁束管が彩層で急激に膨張し互いにひしめき合いコロナへ到達するという、これまでみなが想像するも、その観測的証拠が得られなかった光球からコロナ直下までの磁場の様子を示しています(図4)。また、強度スペクトルから求めた彩層上部の熱エネルギー密度が彩層最上部の磁場(図3の赤丸)と非常に高い相関を持つことがわかり、[1] 彩層加熱が磁場起因であること、 [2] その加熱機構に迫る上で光球の磁場情報では不十分であり、彩層上部での磁場測定が必須であること、の2点を明瞭に示しました。

図4:観測ロケット実験CLASP 2と「ひので」衛星の共同観測から明らかになった、光球から彩層最上部に至る磁束管の想像図。4つの高さ(光球、彩層底・中・最上部)で磁場を観測した。(国立天文台)

*3 電離マグネシウムh 線とk 線のスペクトル線中心付近は彩層最上部から放射され、スペクトル線中心から離れた波長域は彩層中部から放射される。これらの波長域の円偏光を区別して取り扱うことで、彩層最上部(図3 赤丸)と中部(図3 黒丸)の磁場を得ることができる。

観測ロケット実験CLASP2.1

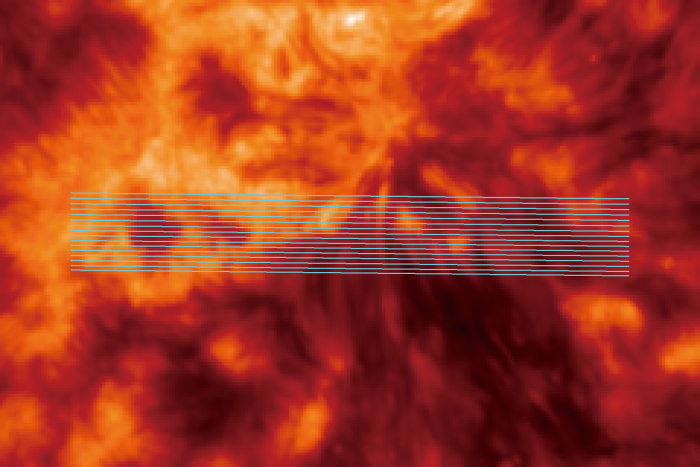

CLASP2により、彩層底部〜最上部の磁場計測を可能とするマンガン線、電離マグネシウム線の有用性が明らかとなりました。私たちはこれをさらに追究すべく、CLASP2を発展させたCLASP2再飛翔計画( CLASP2.1) を立案しました。CLASP2.1では、観測装置の改造は行わず、ロケットの観測プログラムを変更することでスリットスキャンを行います。これにより、視線方向磁場の2次元マップ化と、複数スペクトル線による高さ情報とにより、コロナへのエネルギー伝搬を担う磁場の3次元構造を明らかにすることを目指します。

2021年春、提案書がNASAに採択され、CLASP2.1が正式にスタートしました。コロナ禍での渡航と射場作業には様々な制限がありましたが、1 ヶ月半に及ぶWSMRでの試験はおおむね順調に進み、2021年10月8日(現地時間)CLASP2.1の打上げに成功しました。そして、計16ヶ所、活動領域でのスキャン観測に成功しました(図5)。様々な形状を持つゼーマン効果由来の電離マグネシウム線、マンガン線の円偏光スペクトルが検出されており、データ較正および詳細解析を進めているところです。

図5: CLASP2.1のスリットモニター撮像装置で観測した彩層。ロケットのポインティングを1.7"刻みで動かし、活動領域中の水色線で示した16ヶ所(200"x 26"の領域)で偏光スペクトルを得た。

最後に

本稿では、円偏光に着目した科学成果を紹介しましたが、CLASP2の観測では散乱偏光によって生じた直線偏光の観測にも成功しており、ハンレ効果が作用している兆候が得られています。また、観測データの解析と並行して、スペインチームが中心となって、直線偏光と円偏光両方のスペクトルを使って磁場を導出するインバージョンコードの開発も進めており、ゼーマン効果とハンレ効果を組み合わせた彩層のベクトル磁場の導出*4 にも期待がかかります。

CLASP2、CLASP2.1は、紫外線の偏光分光観測によるコロナ直下の磁場測定という新しい太陽物理の扉をひらきました。現在、国内外の太陽研究者コミュニティでは、2030年代以降の将来計画の検討を進めています。紫外線の偏光分光観測による宇宙からの磁場測定は、太陽活動メカニズムの解明に迫る強力な手段になりうると期待されており、CLASPシリーズで培われた観測技術や科学成果が重要な役割を果たすことは言うまでもありません。

最後に、観測ロケット実験CLASP2、CLASP2.1は、小規模計画として採択され、科研費とのマッチングファンド方式で行われました。また、CLASP2立ち上げ時には、宇宙科学研究所国際共同ミッション推進経費により、基礎開発の着手をサポートいただきました。

*4 円偏光は、視線方向の磁場によるゼーマン効果で発生する。一方ハンレ効果は、太陽表面から傾いた磁場の強度と向きに応じて、直線偏光に作用する。ゼーマン効果とハンレ効果を組み合わせることでベクトル磁場(磁場強度と向き)を導出できると期待される。

【 ISASニュース 2022年10月号(No.499) 掲載】