地球大気で遮られるX線や紫外線での観測や、高解像度で精密な測定が必要な観測を実現するために、科学衛星が数多く打ち上げられてきました。2006年9月に打ち上げられた太陽観測衛星「ひので」もその一つで、大気揺らぎのない宇宙空間での太陽表面(光球)の精密観測と、X線・紫外線による上層の太陽大気(彩層~コロナ)の観測は、太陽大気自身の加熱やそこでの動的な活動現象の理解に大活躍しています。一方、今回お話するのは、観測ロケットによる実験についてです。これは、衛星打上げ用ロケットよりは小型のロケットに観測装置を搭載し、ロケットの打上げから降下までの弾道飛行の頂点近傍で、短時間だけ宇宙に出て観測を行う実験のことです。宇宙科学研究所はS-310やS-520といった観測ロケットを運用していますが、今回私たちの研究グループはNASAの観測ロケットを利用し、CLASP (Chromospheric Lyman-Alpha SpectroPolarimeter)という太陽観測計画を実施し、成功させることができました。私としては初めて計画取りまとめ役の一員としての貴重な経験をさせて頂いた、この国際共同プロジェクトの成果と今後について、ここでお話しします。

彩層・遷移層の磁場を測る

6,000度しかない太陽表面(光球)の上空に、なぜ数百万度にもなる高温プラズマで満たされたコロナが広がっているのか、その加熱メカニズムは太陽物理学積年の疑問です。また、そこで発生する太陽フレアなどの活動現象が如何に引き起されているのかも未解決です。これらの解明には、コロナに存在する磁場の振る舞いの理解が必要です。しかし、コロナでの磁場計測は極めて難しく、現時点で精密な磁場計測が出来るのは、光球に対してのみです。世界に先駆け宇宙からの磁場観測を実現させた「ひので」も光球における観測です。また、ジェットや波動など、「ひので」が初めてとらえた彩層の動的な描像から、コロナの加熱や活動現象の理解の鍵も彩層に隠されていると考えられるようになり、彩層やさらに上空(遷移層)に存在する磁場を測定する努力が始まっています。十分強い光球磁場(100~数千ガウス)の測定で用いられているゼーマン効果では、100ガウス程度しかない彩層や遷移層の磁場が生む偏光信号はもともと弱いうえに、光球より激しい熱的・非熱的運動により打ち消されて、到底観測できる偏光信号は残りません。

CLASP観測のアイデア

そこで着目したのが、ライマンα線での偏光分光観測です。太陽の彩層・遷移層から放たれるライマンα線(水素原子が出す波長121.6 nmの輝線)の偏光を、0.1%レベルの高精度で測定すれば彩層磁場の情報が得られるはずとの画期的な理論予想を2005年にスペインのグループが発表しました(より現実的な太陽大気モデルに対しては2011年に発表)。散乱で生じる微弱な偏光が彩層磁場によるハンレ効果 ※1で変化することを利用するもので、さらに、これは激しい運動によって打ち消されにくい偏光でした。

ライマンα線のような真空紫外線の光は、地球大気の他、多くの光学ガラスでも吸収されるため、高精度で偏光計測できる真空紫外線用の偏光分光装置は存在していませんでした。ですが、ライマンα線の高精度偏光観測によるハンレ効果の検出は、彩層磁場計測の道を開くための、とても魅力的な手段です。そこで、観測ロケットを使った短時間の偏光観測を行うCLASP計画を立ち上げました。日本の太陽研究者グループと共に、これまでNASAの観測ロケットを使った経験があるNASAマーシャル宇宙飛行センター(MSFC)と、理論予想をしたスペインの研究グループが主なチームメンバーとして参加しました。その後、フランスやノルウェーなど多くの研究者の協力を得て、最終的には5か国12機関に広がるプロジェクトに発展しました。

※ 1 ハンレ効果:光の散乱過程により生じる原子状態のアンバランスが散乱光中の偏光を生む(散乱偏光)。その際、磁場があると原子状態のアンバランスが変化し、散乱偏光も変化する(ハンレ効果)。

若手研究者が経験を積んだCLASP開発

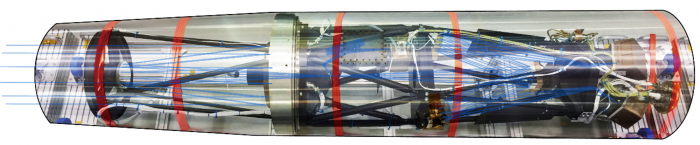

CLASP観測装置(図1)は、カセグレン望遠鏡・偏光分光装置・モニター光学系の3つの主要構成要素からなり、全長約2.5m×直径約50㎝のロケット外筒の中に搭載されます。口径27㎝のカセグレン望遠鏡がライマンα線の太陽像をつくりますが、ライマンα線のみを反射し2千万倍明るい可視光・赤外は透過する"コールドミラーコート"を主鏡に施しました。見た目には透明にしか見えない主鏡できちんと観測できるのは、なんとも不思議な気分です。望遠鏡焦点には中央に細いスリット孔の空いた斜鏡 "スリット鏡"が置かれ、スリットを通った光が偏光分光装置に入ります。偏光分光装置には、ほぼ同等な2つの光学系があり、ライマンα線の光の中の互いに直交する2つの直線偏光成分を同時に測ります。これにより、彩層・遷移層での活動などでライマンα線の明るさが急激に変化しても、計測する偏光精度を高水準に保つことができます。一方、スリット孔周辺の光はスリット鏡にてモニター光学系のほうに反射され、ライマンα線用フィルターによる撮像をします。

図1 CLASP観測装置。カセグレン望遠鏡(TL、左側)・偏光分光装置(SP、右側)・モニター光学系(SJ、中央上部)がロケット外筒の中に搭載されている様子(合成によりロケット外筒を半透明にしている)。

この観測装置のフライト品の組立は、各部品が徐々に完成し出した2014年初夏から、国立天文台のクリーンルームにて3つの構成要素がほぼ並行して進められ、それぞれ、光学素子の組み付けと光学調整へと進められていきました。ここでひとつ特徴的なのは、観測装置の設計段階から光学調整箇所(および自由度)を最小に限定し、その光学調整もネジ締結部に挟むシム(薄板)の厚さ変更のみで実施することにしたことです。そのためには、鏡や回折格子などの光学素子の製造においても、光学面の鏡面精度にのみ注意を払うのではなく、光学面の位置も構造部品と同様な精度を要求しましたが、おかげで装置を機械的に組み立てただけでもある程度の光学的結像性能がでており、最終目標値にするための光学調整も比較的短期間で完成できました。一方、この装置で最も重要な偏光分光装置の偏光特性評価試験には約1ヵ月間を掛け、2つの独立な手法にて入念に実施しました。ライマンα線の波長域では有機物汚染による感度劣化が特に顕著なので、いつも頭の先まで全身を覆う白衣のクリーン着を着ての作業で、夏場でなくともやけに疲れる日々でしたが、フライト品を直接扱うことのできる充実した日々でもありました。

国立天文台での作業完了後に実施したのは、宇宙科学研究所でのCLASP観測装置の振動試験です。実はこの観測装置はロケットの先端ではなく中間部分に搭載されるので、観測装置に適切な振動荷重をかけるために、米国チームにロケット先端部分の重量分布と剛性特性を模擬する模擬体(マスシミュレータ)を用意してもらいました。そのため、50㎝程度しかない直径に対して全長は約6mにもなり、とても迫力のある振動試験でした。こうして完成したCLASP観測装置は、2015年春にMSFCへと出荷されました。

CLASP開発では、「ひので」観測データ解析で育った若手研究者や大学院生が中心メンバーとして多く関わり、そこでの検討や作業は、彼らが装置開発の直接経験を積む貴重な機会となりました。

CLASP観測による科学成果

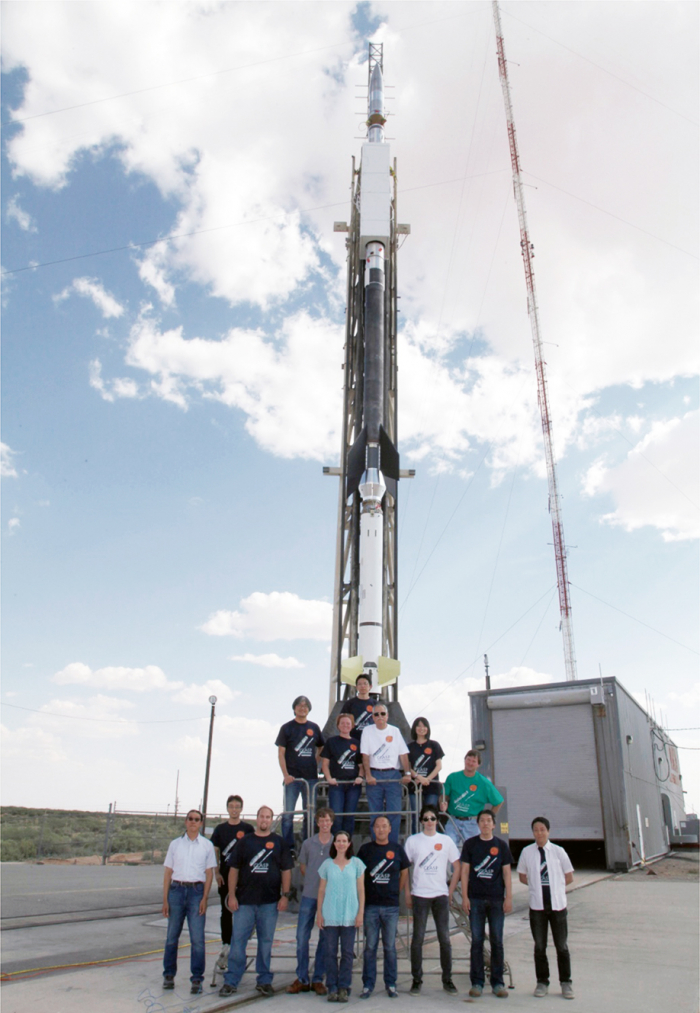

米国では、米国チームが担当した観測制御コンピュータとの組み合わせ、機能試験や打上げを模擬した運用シミュレーションなどを実施した後、米国ホワイトサンズ・ロケット発射場(図2)での最終試験と打上げ運用に挑みました。打上げは2015年9月3日に実施され、観測装置も完璧に機能し、極めて良好なライマンα線の観測データの取得に成功しました。

図2 ランチャーに搭載された観測ロケットとCLASP計画の主要メンバー。先端近くの観測装置は発泡スチロールの箱で覆われ、打上げ時の直射日光の下でも空調にて常温に保たれる(credit: NASA/MSFC)。

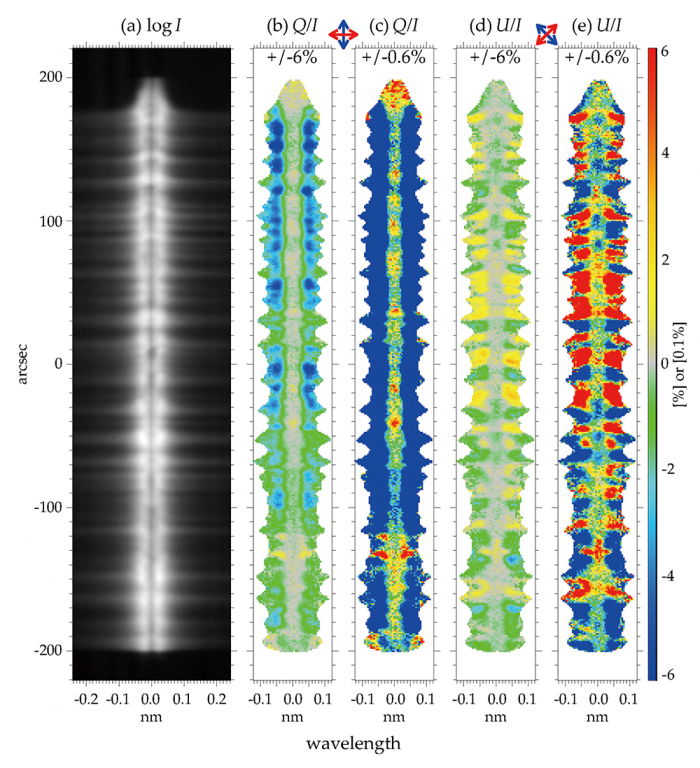

今回CLASPが行った約5分間の観測によって、太陽が出すライマンα線が散乱偏光していることが世界で初めて明らかになり(図3)、ライマンα輝線中心部で0.5%程度・輝線周辺部で1~6%の大きさの偏光や、輝線周辺部でみられる「太陽リムに近いほどリムに直交する直線偏光が大きくなる」という大局的傾向は、理論モデルの予想と大筋で合うことが確認されました。その一方、輝線中心部では同様な大局的傾向がみられない点や空間的に細かいスケール(太陽半径の50~100分の1)で偏光のようすが変化していることなど、太陽の彩層・遷移層が想像以上に複雑な構造をしていることが示されました。今後、偏光観測がもたらす新たな情報により、太陽大気構造を詳しく探る手がかりになると期待できます。

図3 CLASP偏光分光装置(SP)が取得した、太陽彩層・遷移層から放射されたライマンα線の偏光スペクトル。(a)は強度スペクトルを示し、(b)~(e)は2種類の直線偏光成分(Q/I、U/I)を2つの偏光度レンジで示す。上方にある赤と青の矢印は直線偏光成分Q/I、U/Iそれぞれの正(赤系統)と負(青系統)に対応する向きを表す。なお、横軸は波長分布を、縦軸はSPスリットに沿った空間分布を表す。SPスリットの位置はCLASPモニター光学系カメラ画像(表紙左上写真)の中央に黒い影として映っている(Kano et al., 2017, ApJL, 839, L10から引用)。

また、ハンレ効果に対する感度が異なる以下の3つのスペクトル線域:

[1]ライマンα輝線中心部 = 弱磁場でもハンレ効果が効く

[2]ライマンα輝線周辺部 = どんな強磁場でもハンレ効果が効かな

[3]近傍の電離シリコン輝線 = 強磁場があればハンレ効果が効く

に着目して散乱偏光の振舞いを詳細に比較したところ、一部の太陽構造ながらハンレ効果が効いている証拠を実際に発見しました ※2。これはまさに、彩層上部〜遷移層に磁場が存在しているということを示しています。遷移層に確かに磁場が存在することを観測的に示したのは、このCLASPの成果が世界で初めてで、今後の本格的な磁場構造の解明の重要な一歩です。

また、偏光分光装置とともに搭載されたモニター光学系は、もともとスリット位置を確認するのが目的でしたが、0.6秒という高頻度の撮像は、太陽彩層での高速現象の発見など科学研究においても大活躍しています。

このように、観測ロケット実験は、衛星に比べれば搭載できる観測装置は小さく、継続的で多様な観測を行うこともできませんが、新たな物理を切り拓く先駆者として、チャレンジングな手法を試す重要な役割を果たせます。そしてCLASPではまさに、真空紫外線の偏光分光観測が磁場診断に有用であることを示す画期的な研究成果を挙げられたと思っています。

※2 詳細はIshikawa et al., 2017, ApJ, 841, 31を参照。

今後の展開:再フライト

これまでに要素技術開発に関する査読論文が7本出版され、科学成果の査読論文も3本出版されました。今後、CLASP観測装置全体の論文も含めて、さらなる科学成果の論文も多数、日・米・スペイン・フランスのチームから出版される予定です。

CLASPの観測装置は、観測終了後、パラシュートで砂漠に無傷で帰還しました(図4)。そして、回収された光学素子と観測装置本体を再利用した再飛翔実験CLASP2計画が、既にNASAに採択され、2019年の打上げ・観測実施に向けて開発検討が始動しています。ライマンα輝線の偏光観測によって、彩層上部〜遷移層に存在する磁場によって発生した偏光が検出できました。一方で、磁場の理解のためには、磁場の強さや方向といった磁場情報を導出する手法の確立が必要です。CLASP2計画では、観測するスペクトル線をライマンα輝線と同様に有用と考えられている電離マグネシウム線(280nm)に変更します。電離マグネシウム線では、ライマンα輝線で観測した直線偏光に加えて円偏光も観測することができるため、磁場情報がより正確にわかると期待されます。

図4 観測を終えホワイトサンズ砂漠に帰還したCLASP観測装置と、それを回収にきたヘリコプター(credit: NASA/MSFC)。

今後、紫外線偏光分光観測は、太陽活動の起源に迫るための強力な手段になるはずです。2015年と2019年の2回の観測ロケット実験で得る科学的かつ技術的成果も、2020年代以降に計画される将来の太陽観測衛星の設計開発に役立てていきたいと考えています。

(画像にクレジットの記載がない場合、提供は国立天文台、JAXA、NASA/MSFC です。)

【 ISASニュース 2017年7月号(No.436) 掲載】