はじめに

私たちにとって最も身近な恒星である太陽は、フレアの発生や太陽風の放出によって、地球周辺の宇宙空間に絶えず影響を及ぼしています。これまでの観測から、太陽フレアは、黒点上空のコロナに蓄積された磁気エネルギーが突発的に解放される現象であると考えられています。太陽では時空間分解した観測が可能なため、太陽面上のどの黒点が、いつ、どのように太陽フレアを生じたのか、精度よく調べることができます。

近年、太陽に類似した恒星で、太陽をはるかに上回る巨大フレア「スーパーフレア」が発見されました。スーパーフレアも太陽フレアと同じく、強力な磁場が密集した黒点によって引き起こされる現象だと考えられています。すなわち、太陽と恒星は、黒点やフレアを含めた共通の磁気活動現象を有していると言えます。したがって、太陽で得た知見を活かすことで、恒星ではフレアがどのように発生するのか、恒星黒点とはどのように関係するのか、太陽でもスーパーフレアが発生する可能性はあるのか、さらには、周囲の(系外)惑星へどのような影響を及ぼすのか、といった謎に迫ることが可能となります。

太陽や恒星の活動現象を詳細に理解するためには、可視光で表面の黒点を捉えるだけでなく、紫外線やX線によって表面より離れた上空の高温ガス(彩層やコロナ)の状態も調べる必要があります。黒点の磁気エネルギーがどのように上空に輸送され、黒点の成長にともなってどのように磁気エネルギーがコロナに蓄積されるのかを調べることが、フレアの発生メカニズムの理解につながるからです。

しかし、現在の技術では、空間分解して観測することができる恒星は太陽しかありません。そこで私たちは、遠くの恒星から届く光を、空間分解するのではなく、可視光を含むさまざまな波長帯に渡って長期間モニター観測することで、黒点の構造や時間変化を探れるのではないかと考えました。そして、その可能性を検討するため、豊富にある太陽観測データを活用することにしたのです。

コロナ禍での研究活動

本研究[1]では、太陽の自転にともなって黒点が太陽面上を横切る(「トランジット」と呼ぶ)際に、太陽全体から届く光の強さがどのように変化するのかを調べました。一定の時間間隔で取得された太陽の観測画像について、各時刻において明るさを太陽面全面で積分し、それを時間方向に並べることでライトカーブ(光度曲線)を作ります。これを可視光から紫外線、X線に至るさまざまな波長帯の観測データについて行い、作成したライトカーブと元の観測画像を比較することで、太陽面上のどの構造(黒点など)がライトカーブの時間変化を作り出すのかを解析しました。太陽を、あたかも遠くの恒星のように、点光源として扱うことで、他の恒星にも適用できる情報を導いたのです。

私たちが知る限り、これまでこのような視点で解析を行う研究はほとんどありませんでした。そこで、この研究アイディアを具体化させるため、2020年2月に、米国のNASAゴダード宇宙飛行センターとロッキードマーチン太陽天体物理学研究所に赴き、データ解析の方針について議論を行いました。研究チームには、天文学者でありアストロバイオロジーの研究も手掛けるV. Airapetian氏のほか、太陽物理学の大家であるH. Hudson、C.J. Schrijverの両氏、さらにデータ解析のアドバイザーとしてM.C.M Cheung、M.L. DeRosaの両氏に加わっていただき、アイディアの発案者である筆者(鳥海)が統括と解析作業を行うことになりました。当時、日本では新型コロナウイルスの感染が拡大しつつあり、マスクの着用や手洗いうがいの励行など、慎重に対策を重ねての渡航となりました。その一方、米国では、コロナウイルス感染症など未だに「対岸の火事」という雰囲気だったように思います。しかし、帰国直後の3月に、米国は国家非常事態を宣言し、ロックダウンに突入したのでした。

3月末にはJAXAでも原則テレワークによる勤務となり、自宅からリモートで解析サーバに接続しての研究を余儀なくされました。太陽観測衛星のデータは多くがウェブ上で公開されているため、入手に困ることがなかったのは幸いでした。

解析と結果

今回の解析には、太陽観測衛星「ひので」と米国の「ソーラー・ダイナミクス・オブザーバトリー(SDO)」を中心に、合計4機の太陽観測衛星が取得した、全14種類のデータを用いました。「ひので」は2006年に、「SDO」は2010年に打ち上げられ、それぞれ太陽全面を撮像するモニター観測を続けています。

私たちは、過去10年以上に及ぶ膨大な観測データから、太陽面上を孤立した単独の黒点群がトランジットした期間を選び、黒点トランジットにともなう各波長帯のライトカーブと、その変動の要因を調べました。黒点が1群のみトランジットする状況であれば、ライトカーブが比較的単純でかつ大きく変動することが期待でき、黒点とライトカーブの変動の対応づけが容易に行えるためです。しかし、1自転周期(約26日)にわたって太陽面上に黒点群が1つだけという状況は、必ずしも多くありません。約11年に及ぶ太陽活動周期のうち、極小期には黒点がほとんど出現せず、反対に極大期には多数の黒点群が同時に出現します。研究は、およそ1 ヶ月にわたって黒点が1群だけ存在するという、理想的な期間を洗い出す作業から始まりました。

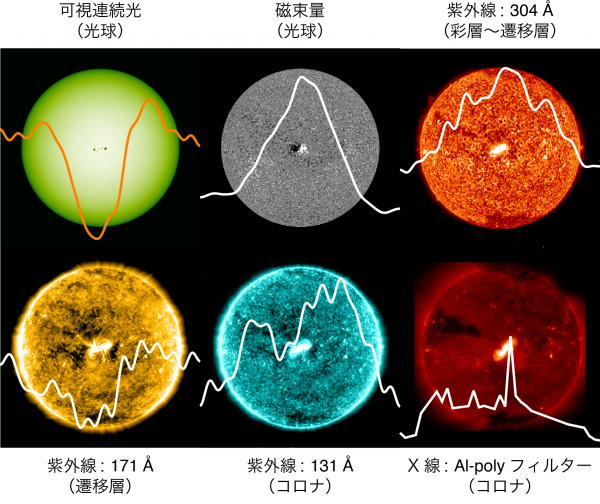

図1は、今回の研究で得られた代表的な黒点トランジットの様子です。各パネルの実線は、黒点群(活動領域12699)が太陽面をトランジットした際の複数の波長帯におけるライトカーブを示しています。分かりやすいよう、それぞれのライトカーブを、黒点が太陽面の中心付近に到達した時刻における全面画像に重ねています。ムービーはNASAのプレスリリースサイト[2]から閲覧することができます。

図1 太陽面上を黒点群(活動領域12699)がトランジットした際の、複数の波長帯におけるライトカーブ(実線)。背景は、黒点が太陽面中心付近に到達した時刻の画像。黒点トランジットに伴って、可視光ではライトカーブが減光する一方、彩層やコロナに感度を持つ紫外線・X線では増光が生じる。唯一、遷移層に対応する紫外線(左下)では、ライトカーブが減光を示す場合があることが明らかになった。(Credit: ISAS/NAOJ)

まず、光球に対応する可視連続光(図1左上)では、黒点が周囲に比べて暗いため、ライトカーブは減光して見られます(谷が現れる)。光球では偏光観測により磁場強度を求めることができ、磁気活動の指標として、磁場強度の絶対値を太陽面全体で積分して得られる磁束量を用います(図1中上)。この磁束量は、黒点が太陽面の中心付近を通過するときに最も大きく観測されます。次に、彩層やコロナでは、黒点上空の磁場やコロナループが明るく輝いて見えるため、紫外線やX線のライトカーブは、多くの場合、黒点通過時に増光して観測されます(図1右上、中下、右下)。

ところが、彩層とコロナに挟まれた薄い大気層である遷移層では、遷移層に感度を持つ紫外線で観測すると、ライトカーブが減光する場合があることが分かりました(図1左下)。黒点上空の磁気ループは明るく輝いているにも関わらず、太陽面全体で輝度を積分すると、黒点が存在しない静穏時よりもさらに暗くなるという、奇妙な事実を示しています。

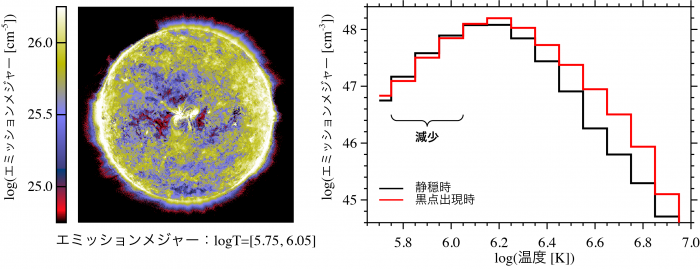

この謎を解明するため、私たちは、観測データをもとに、各温度帯におけるプラズマの存在量(エミッションメジャー)を測定しました(図2)。その結果、遷移層に対応する、温度が60万度から80万度付近のプラズマは、黒点を取り囲む広大な領域(面積で太陽面の約4割)でエミッションメジャーが減少していることが分かりました(図2左)。この効果は大きく、太陽面全体でエミッションメジャーを積分しても、黒点出現時の遷移層温度のエミッションメジャーは、黒点の存在しない静穏時と比べて減少していました(図2右)。反対に、100万度以上のコロナ温度の成分は静穏時よりも増加していました。これらのデータから、黒点が存在すると、その周囲の広い領域でプラズマが加熱されることが分かります。そのため、遷移層に感度のある紫外線では、ライトカーブが減光することが分かりました。

図2 エミッションメジャー解析の結果。(左)遷移層温度(60万から80万度付近)のエミッションメジャーについて太陽面上の分布を示した画像。太陽面中心の黒点上空では遷移層温度のエミッションメジャーが増加する(黄・白)が、周囲の広い領域ではエミッションメジャーが減少している(青・赤)。(右)太陽面全体で積分したエミッションメジャー。黒点出現時には、遷移層温度(60万から80万度付近)のエミッションメジャー(赤線)は静穏時(黒線)よりも減少する。一方、100万度以上のコロナ温度におけるエミッションメジャーは、静穏時と比べて大幅に増加している。(Credit: ISAS/NAOJ)

さらに、彩層に感度を持つ紫外線のライトカーブ(図1右上)と光球の磁束量のカーブ(図1中上)が良い相関を示すことや、光球のライトカーブとコロナのライトカーブでは増光・減光のタイミングに差があり、その時間差はコロナループの空間的な広がりに対応することなども明らかになりました。これらの結果は、空間分解が困難な遠方の恒星観測であっても、複数の波長帯でライトカーブを取得することで、恒星黒点の空間的な構造や磁場についての情報を得られる可能性を示しています。

以上の結果は論文としてまとめられ、査読を経て出版されました[1]。また、「SDO」衛星の運用主体であるNASAから打診があり、「ひので」の運用主体であるJAXA宇宙科学研究所・国立天文台と共同で、10月上旬にプレスリリースを行いました。

将来への展望と謝辞

これまでの観測装置では感度が足りず、可視光以外の波長帯(紫外線やX線)では、星間物質による強い吸収に打ち勝って恒星黒点を観測することは困難とされてきました。しかし、現在開発が進められている米国の「ESCAPE」や日本の研究機関も装置を提供するロシア・スペインの「WSO-UV」などの紫外線宇宙望遠鏡を使えば、感度が大幅に向上し、遠方の恒星についても紫外線でモニター観測を実現できるかもしれません。恒星黒点の存在により恒星の紫外線放射がどのように空間分布し、時間変動するのかを調べておくことは、恒星の手前を横切る系外惑星を紫外線で検出し、大気の特徴付けを行う際に、測定の不定性を見極める上でも重要です。

また、「ひので」(図3左)の後継機として日本が中心となって欧米と開発を進める次期太陽観測衛星Solar-C(EUVST)(図3右)は、彩層からコロナまでの幅広い温度帯を隙間なく高感度で観測し、大気加熱やフレア発生機構の解明に挑みます。「ひので」を大きく上回るSolar-C(EUVST)の圧倒的な感度や分解能を活かした観測により、太陽大気が紫外線放射を生じるメカニズムを、これまでにない精度で解明できると期待されます。次世代の高精度太陽観測と新たな宇宙望遠鏡で実現する恒星観測を組み合わせることで、恒星黒点の構造や時間変化を解明できる可能性があります。

本研究は、「ひので」を含む各衛星が10年を超える長期間の運用を継続したからこそ実現した研究です。安定した運用を続け、データを世界に向けて公開する努力を続けてこられた全ての皆様に深く感謝します。

図3:(左)太陽観測衛星「ひので」(右)次期太陽観測衛星「Solar-C(EUVST)」(Credit: NAOJ/JAXA/Solar-C WG)

[1] Toriumi, S. et al., 2020 , The Astrophysical Journal, 902 , 36

[2] https://www.nasa.gov/feature/goddard/2020/a-new-look-at-sunspots-is-helping-nasa-scientists-understand-major-flares-and-life-around/

【 ISASニュース 2021年1月号(No.478) 掲載】