日本における宇宙と水素の関わりは、1970年代、故長友信人先生を中心とする液体ロケットの研究まで遡ることができる。手作りの水素液化機の開発から始まり、1973年10月13日に推力100kg級水冷却燃焼器を用いて日本初の液体水素/液体酸素エンジンの燃焼実験に成功(ISASニュース2007年8月号参照)、1975年には推力1ton級再生冷却燃焼器を用いて燃焼実験に成功するという、日本における基幹ロケット開発の端緒を開く成果を挙げた。以降、7ton級~10ton級エンジン、さらには再使用ロケット(図1)を中核として、水素利用技術の研究開発が行われてきている。筆者も、宇宙研の棚次研究室に所属してから20年以上、日常的に水素を取り扱う生活を送ってきた。

図1 再使用ロケットに液体水素を充填する準備作業の様子

ここで、ロケットが水素を使う理由について簡単に説明する。ロケットを推進するエンジンの燃費性能は、「比推力」という指標を使って評価される。比推力は、推進剤(燃料と酸化剤)1kgを使って推力1 kg(9.8N)を発生し続けられる時間として定義され、単位は秒である。推進剤重量が打上げ重量の約9割を占めるロケットでは、この値を1秒でも大きくすればロケットの打上げ能力を顕著に向上することができる。熱力学の関係式を用いて式変形すると、比推力はエンジンが排出するガスの温度の平方根に比例、分子量の平方根に反比例することがわかる。つまり「ガスの温度が高く分子量が小さいほど燃費性能がよい」ということになる。多くのロケットでは、酸素と過剰な水素を燃焼反応させることで、比較的分子量の小さいH2O(分子量18)と水素(分子量2)を主成分とした排気ガスを生成し、450秒程度の比推力を実現している。ケロシンやメタンなど炭化水素燃料を用いる場合は、生成される分子量44のCO2等が燃焼ガスの平均分子量を大きくするため、水素燃料の場合より比推力が小さくなる。ちなみに化学ロケットエンジンの比推力を最高にする推進剤の組み合わせは水素とフッ素で、分子量10のフッ化水素HFを生成し、比推力は500秒を超えるが、フッ素自体の取り扱いが非常に困難なことから実用ロケットには採用されていない。また、水素は粘性が低く比熱が大きいという物性から、冷媒としての性能が非常に優れており、エンジンの構造冷却に利用されている。炭化水素燃料を冷媒とする際に問題となる高温による分解析出反応がないのもメリットである。

将来の水素利用

ロケットの推進剤として優れる水素は、今後も地上からの打上げに利用され続けるであろう。また、将来の月・惑星探査においては、現地製造した推進剤を宇宙機に再補給する技術が必要とされており、月・惑星に水が豊富に存在し利用できるという前提で、水素・酸素の製造と利用が世界各国で真剣に検討されている。水があまり存在しないと判明した場合においても、豊富に存在する酸化物(月においては酸化アルミ、火星においては二酸化炭素など)を還元し、酸素を製造するために必要な水素は重要資源となり、水素を中核とする物質・エネルギーの利用サイクルが形成されると予想される。水素は、軌道間輸送機の推進剤としても利用が想定されており、電気推進のうち比較的排気速度の小さいレジストジェットやアークジェットに適用することで1,000秒程度の比推力が得られる。ただし、イオンエンジンやホールスラスタなど推進剤の大部分をプラズマ化する電気推進に対しては、分子量の小ささが逆効果となり適用が難しいとされる。

今後は、世界的な潮流となっている民間主導のロケット開発や再使用化、さらには有人化に対して、これまでに培われた水素利用技術がどのように利用され、さらに発展するかということが注目される。例えば、従来ロケットの打上げにおいては、想定されうる最大の事故が起きることを前提として保安距離を設定し、遠隔で運用してきたが、これからのロケットは、宇宙から戻ってくること、人が乗ること、航空機のような大量高頻度の運用を前提として、身近に水素のある状況に対して安全性を担保しなければならない。また、従来のロケットの打上げ費用における推進剤のコスト割合はそれほど大きくなかったが、ロケットが再使用化されることで機体調達のコストが大幅に低減されれば、推進剤調達のコストは相対的に大きなものとなる。特に水素燃料の単価を安くしないと、誰でも宇宙に行くことのできる未来社会を実現することはできない。

一方で、日本のエネルギー需給を巡る構造的課題として、きわめて低いエネルギー自給率とCO2排出規約への対応があり、水素は、エネルギー供給の多様化と低炭素化を実現する切り札とされている。日本では、安全性を前提としたうえでエネルギーの安全保障と環境適合を両立する手段として、世界に先駆けて水素社会を実現することを目指し、水素調達・供給コストの大幅低減と水素大量消費社会に向けた技術を確立しようとしている。ここで実施される大規模水素サプライチェーン実証では、これまでのロケット打上げ時の利用量とは桁違いの大量水素消費が想定されている。今後の宇宙開発は、地上の水素社会実現を目指す活動と共通の課題を持っており、積極的な連携が望まれる。地上における大量水素消費と宇宙における水素利用では異なる点も多いが、水素を液化して高密度状態で貯蔵や輸送を行い、ポンプや圧縮機によって昇圧して利用するという基本的な部分は共通である。液体水素を貯蔵・輸送する際の蒸発損失を抑制すること、利用する際の状態変化を効率よく安定に行う技術が重要となっている。このため宇宙研は、地上と宇宙の水素利用に共通する技術について、国内外の大学や研究機関、民間企業と積極的に連携し、研究開発を行っている。

宇宙研で取り組む水素研究

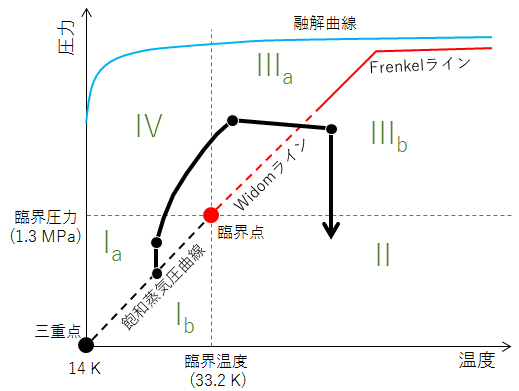

筆者らは、地上と宇宙の水素利用に共通する技術として、水素の液化や固化、蒸発など状態変化に関する現象解明と課題への対応を目的とした研究に取り組んでいる。まず、ロケットが水素をどのように状態変化させ利用しているかについて、図2に示す水素の相図を使って説明する。ロケットは、領域ⅠaとIbの境界(飽和蒸気圧曲線)上にある液体水素を、タンク加圧によって領域Ⅰaに転移させ、ポンプ昇圧の障害となる液中の気泡を除去する。そしてポンプ昇圧によって領域Ⅳを経由してⅢaへ、さらに燃焼室の噴射器で領域Ⅲbに、そして大気あるいは真空中に放出して領域Ⅱへ転移させる。今後商用化される水素発電でも、ロケットにおける水素と同様の状態変化が行われる。これら水素の相転移における熱流体現象は、可燃性かつ極低温流体という実験対象としての取り扱い困難さゆえに未解明な部分が多く、ポンプキャビテーション問題など、水素機器やシステム開発における多くの課題発生源ともなってきた。宇宙研の能代ロケット実験場では、ロケット向けの大型液体水素貯槽と、液体水素を最大90MPaまで加圧供給する設備、水素の大量放出や爆発実験が可能な屋外実験エリアが整備されており、水素の相転移に関する実現象の観測をベースとした研究が行われている。最近の研究成果例を以下に紹介する。

図2 水素の三態と温度・圧力の関係を示す相図

ロケットにおける典型的な状態変化を黒い矢印で示す。

(1) 領域Ⅰにおける研究

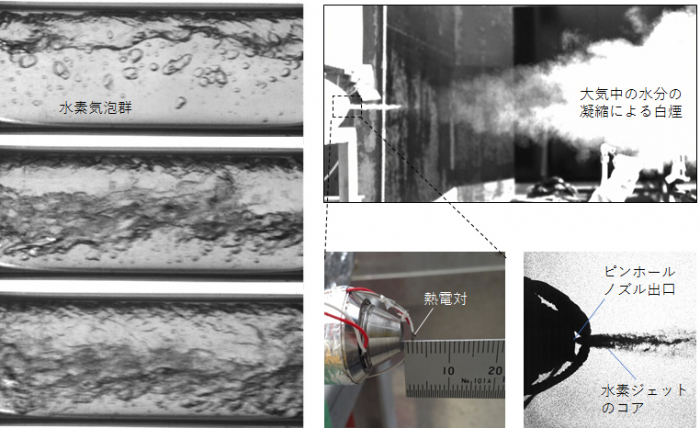

極低温流体である液体水素は、周囲からの入熱によって容易に沸騰状態となる。水素の沸騰は、配管中の気液混合状態を大きく変動させ、流量制御を困難なものとする。このため従来のロケットでは、液体水素を高圧化し、沸騰水素を領域Ⅰaの液単相に転移させてから送液していた。しかし、これからのロケットの安全性向上には推進剤の供給圧力を出来るだけ下げることが望ましく、このため低圧の沸騰水素流動を安定化する技術が求められている。水や冷凍機の冷媒などを対象とする沸騰流動現象の研究は従来から多数行われているが、他の流体に比較して表面張力と粘性率が小さい水素は、大きな液滴や気泡を維持することが困難で、沸騰水素の流動を精度よく予測できるモデルはこれまでに存在しなかった。筆者らは、配管中を流れる沸騰水素の流動可視化技術(図3左)とボイド率(気液の体積割合)を高精度に計測する技術を開発し、重力の影響まで含めた沸騰水素の流動予測モデルの構築に取り組んでいる[1]。沸騰水素の熱流動に関する現象解明と安定化技術は、ロケットのみならず、月・惑星や軌道間輸送機など、将来の水素利用に向けた重要な技術基盤となると期待される。また、本研究の成果をベースとした気泡検知や流量計測技術を地上の大規模水素サプライチェーン実証にも適用すべく、民間との共同研究を実施している。

図3 左:沸騰水素流動の可視化 右:超臨界水素流動の可視化

(2) 領域Ⅲにおける研究

液体水素を閉止された容器内で放置すると、圧力と温度が臨界点を上回り、領域Ⅲに入る。ここは超臨界と呼ばれ、流体の表面張力が消失し気液界面が維持できなくなる領域である。拡散性に優れる超臨界流体は、ロケットエンジンの噴射器において混合を促進し、燃焼効率の向上に寄与する効果が期待されている。超臨界流体に関する最近の研究から、領域Ⅲは、Widomラインと呼ばれる飽和蒸気圧曲線の延長線によって、液体的な領域Ⅲaと気体的な領域Ⅲbに分かれることが判明した[2]。Widomライン上では定圧比熱の極値が存在し、このラインを跨ぐ状態変化では、領域Ⅰの沸騰に類似する「疑似沸騰」が起きるとされる。これにより、超臨界流体の噴射においても液噴射に類似した観測可能なコアが形成され、コア内部の温度・密度は一定値を保つ。従来研究によれば、臨界点から高圧側に離れるにしたがって定圧比熱の極値が小さくなり、臨界圧比10でコアは消失するとされていた。しかし、筆者らが水素ステーションのリスク評価を目的として超高圧液体水素を用いた漏洩拡散実験を行ったところ、水素では臨界圧比50以上の条件においてもコアが観測されることが判明した(図3右)。もし、このコアが領域ⅢからⅠへの等エントロピー膨張過程で生じる沸騰水素であるならば、「ガス水素の漏洩」を前提として10年以上かけて構築されてきた水素ステーションのリスク評価手法を根本から見直さなくてはならず、ことは重大であった。しかし、高速度カメラを用いた観測やコアの温度分布計測などにより慎重に現象解明に取り組んだ結果、このコアは沸騰水素ではなく超臨界水素の疑似沸騰であることを突きとめた[3]。結果、水素ステーションにおける超高圧液体水素漏洩のリスク評価において、従来の評価手法を適用できることが示された。本実験で取得した水素ステーション離隔距離の根拠データが、2019年の高圧ガス保安法改正に反映されている。

おわりに

2017年に決定された日本の「水素基本戦略」では、大規模な国際水素サプライチェーンを構築し、水素調達コストを既存エネルギーコストと同レベルまで大幅に低減するという、水素社会を世界に先駆けて実現するための方針が示されている。宇宙研は、大学や民間企業と幅広く連携して「水素コミュニティ」を形成し、地上と宇宙の水素利用に共通する技術について研究開発を行うことで、水素社会の実現に向けた動きを加速しようとしている。水素社会が実現されれば、液体水素を燃料とするロケットの打上げコストを大きく低減し、誰でも自由に宇宙へ行くことのできる未来の到来さえ期待される。水素社会の実現を目指す取り組みは、多くの人々が夢見てきた「宇宙社会」をも実現するポテンシャルを持つのである。

参考文献

[1] Yuki Sakamoto, Hiroaki Kobayashi, Yoshihiro Naruo, Yuichiro Takesaki, YoNakajima, Atsuhiro Furuichi, Hiroki Tsujimura, Koki Kabayama, Tetsuya Sato,"Investigation of the void fraction-quality correlations for two-phase hydrogenflow based on the capacitive void fraction measurement," International Journalof Hydrogen Energy, vol. 44, no. 33, pp. 18483-18495, Jul. 2019.

[2] Simeoni GG, Bryk T, A. Gorelli FA, Krisch M, Ruocco G, Santoro M, ScopignoT. The Widom line as the crossover between liquid-like and gas-like behavior insupercritical fluids. Nat Phys 2010;6:503-507

[3] Hiroaki Kobayashi, Yu Daimon, Yutaka Umemura, Daiki Muto, Yoshihiro Naruo,Kota Miyanabe, Temperature measurement and flow visualization of cryocompressedhydrogen released into the atmosphere, International Journal ofHydrogen Energy, Volume 43, Issue 37, no. 13, pp. 17938-17953, September 2018.

【 ISASニュース 2019年8月号(No.461) 掲載】