長期運用というパラダイムシフト

何かひとつ、人工衛星や探査機の姿を思い浮かべてみてください。お気に入りのものでも、空想でも結構です。きっと多くの方は、太陽電池パネル(Solar Array Panel, SAP)を翼のように広げた姿を思い浮かべたのではないでしょうか。今やほとんどの衛星に欠かせない存在となった太陽電池ですが、最初から使われていたわけではありません。人類初の人工衛星スプートニク1号(1957年、旧ソ連)や、我が国初の人工衛星「おおすみ」(1970年)の写真を見ますと、球体あるいは円錐台の本体からはアンテナが伸びるのみで、翼状のSAPはもちろん、本体を覆う太陽電池も見当たりません。実は、初期の人工衛星は一次電池で動いており、それが尽きるまでの数日〜数十日しか生きることができませんでした。

スプートニク1号の翌年、1958年にアメリカ海軍研究所が打ち上げたヴァンガード1号に、初めて太陽電池の姿を見ることができます。球形の本体に、ベル研究所が開発した1辺5㎝のシリコン太陽電池6枚を搭載し、約1Wの電力を発電したようです。効率にして約10 %。わずかな電力でしたが、活動期間を一気に約2200日まで延ばし、人工衛星に長期運用というパラダイムシフトをもたらしました。その前年に打上げに失敗したヴァンガードTV-3は、回収されてスミソニアン博物館に展示されていますので、お立ち寄りの際はぜひご覧になってはいかがでしょうか。

分担し協力するというパラダイムシフト

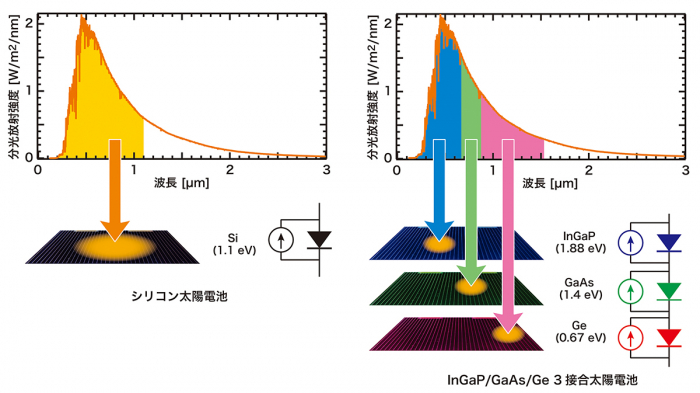

その後50年近くシリコン太陽電池の時代が続いた後、2000年代に入ると宇宙用太陽電池の主流は多接合型へと移行します。太陽電池は光を電気に変える光電変換素子ですが、受けた光のすべてを電気エネルギーに変換できるわけではありません。最後の世代の宇宙用シリコン太陽電池の効率は約17%。むしろ大部分は変換できずに捨てています。半導体である太陽電池材料は、バンドギャップという材料ごとに決まったエネルギーよりも高エネルギーの光、波長で言えば短波長の光しか吸収できないためです。図1左に示すのは、地球大気の外の太陽光スペクトル(Air Mass 0, AM0)と、シリコン太陽電池が吸収する波長範囲のイメージです。では、より長い波長まで太陽光を余すところなく吸収する材料を使えばよいかというと、話はそう簡単ではありません。そうすると発生電流は確かに増えますが、長波長の光を吸収する材料はバンドギャップが小さいため、発生電圧は下がってしまいます。つまり太陽電池の発生電流と電圧は両立できない関係で、電気エネルギーは電流×電圧ですから、どこかに発電エネルギーを最大にする電流・電圧の組み合わせがあることが予想できます。実は、約6,000度の黒体放射である太陽光エネルギーを一種類の半導体で電気エネルギーに変換する場合、その最大効率は30.1%(AM0の場合)であることがショックレー・クワイサー限界として示されています。回り道の説明になりましたが、この限界を打ち破る手法の一つが、複数の半導体材料を組み合わせて使う多接合太陽電池です。

図1 太陽光スペクトルと太陽電池の吸収波長のイメージ

多接合太陽電池には様々な種類がありますが、衛星や探査機に広く採用されているのは、InGaP、GaAs、Geの3種類の太陽電池を、わずか150μm程度の厚さに積層した3接合太陽電池です。我が国では、小惑星探査機「はやぶさ」が変換効率26.0%の3接合太陽電池を初めて搭載しました。昨年12月に打ち上げられた磁気圏探査衛星「あらせ」の3接合太陽電池は、効率29.5%にまで性能向上しています。

InGaP/GaAs/Ge3接合太陽電池セルが吸収する波長のイメージを示したのが図1右です。シリコン太陽電池に比べると、吸収できる波長範囲の広いことがわかります。また、3種類の太陽電池は電気的に直列接続されていますので、出力電圧は各太陽電池の合計になり、シリコン太陽電池の4倍以上の2.7V程度になります。

このように、複数の半導体材料が光を分担して吸収し協力することで、変換効率はシリコン太陽電池の1.5倍以上にまで、一気に高められました。

薄くて軽くて柔らかいというパラダイムシフト

近年、日本のシャープ株式会社が世界に先駆けて実用化した逆積み格子不整合型3接合(Inverted Metamorphic 3-Junction, IMM3J)太陽電池が、宇宙科学ミッションにパラダイムシフトを起こしつつあります。

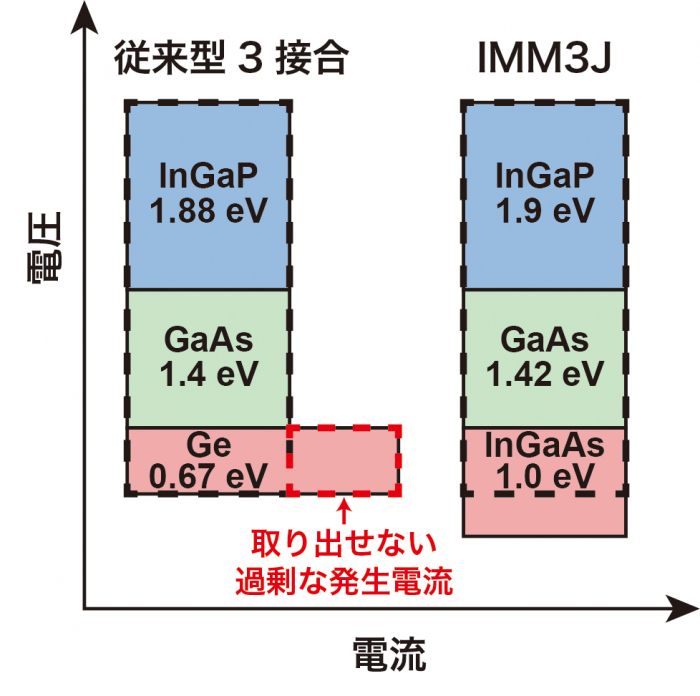

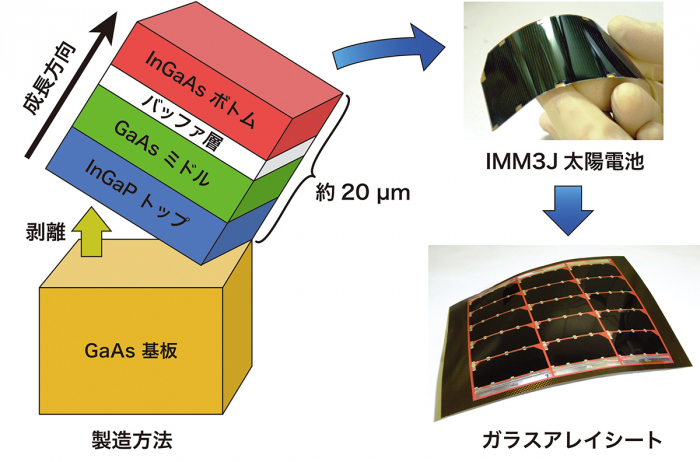

3接合太陽電池セルは、有機金属気相成長法という方法で、半導体基板の上に原子層を積み重ねて製造されますが、この時に半導体結晶の欠陥の発生を抑制するため、結晶格子の間隔が等しい材料を選択します。そのため電気的に最適化された組み合わせではなく、InGaPおよびGaAs層に比べてGe層の発生電流が過剰であることが課題でした。というのも、3種類の太陽電池は直列接続されていますから、全体の出力電流は3つのうち最小の発生電流に制限され、Ge層の過剰な発生電流はエネルギーとして取り出すことができないためです。このイメージを図2に示します。そこでGe層をInGaAs層に変更して、発生電流をInGaPおよびGaAs層に揃えるとともに、発生電圧を高めたのが、IMM3J太陽電池です。変換効率は、量産品レベルで約33%、小面積のトップデータでは37.9%に達しています。しかも、図3に示すように20μm程度の薄膜部分のみを剥がして利用しますので、 写真からわかるとおり非常に柔軟です。この、柔軟性を高効率と両立したところが、非常に重要です。従来型の3接合太陽電池は硬くて脆いため、頑丈なパネルに貼り付けて使う必要があります。そのため、太陽電池自体は薄くても、パネルは1㎝〜1インチと厚くならざるを得ませんでした。一方で、IMM3J太陽電池やそれを並べて作るアレイシートは柔軟なため、薄く軽量で湾曲するパネルに貼り付けても破損しません。

図2 従来型3接合とIMM3J太陽電池の電気出力イメージ

図3 IMM3J太陽電池の製造方法と外観写真

太陽電池パネルの性能は、出力質量比(W/㎏)、すなわち単位質量あたりの発電電力で評価することができます。従来型3接合太陽電池を用いたパネルの出力質量比は50W/㎏程度ですが、IMM3Jを用いた薄膜軽量パネルは150W/㎏と、実に3倍にも向上しました。出力質量比の向上は、太陽電池の変換効率を上げても、パネルを軽くしても、達成できます。つまり、変換効率を3倍に高めてパネルは重いままでも、変換効率は変えずパネルを薄く柔軟にして3分の1に軽くしても、出力質量比を3倍にすることができます。変換効率を3倍に高めることは現実的にほぼ不可能ですが、そうでなくても、私は後者の手法が圧倒的に面白いと思います。なぜなら、前者は太陽電池パネルの小型化という従来の延長線上にある進歩ですが、後者は衛星や探査機の全く新しい設計を可能にするからです。具体例を見てみましょう。

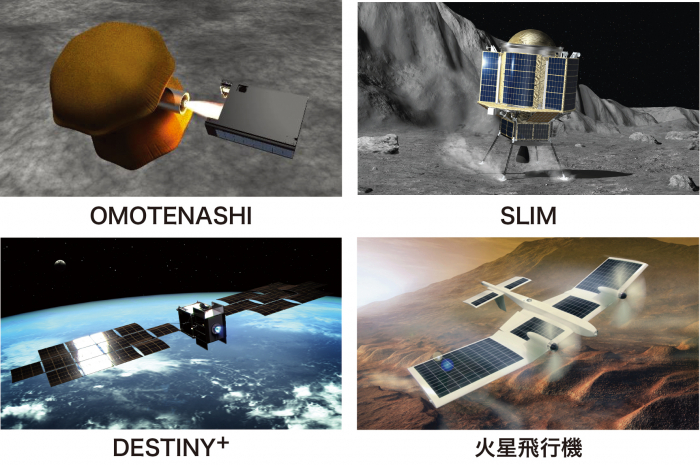

図4に、近い将来から少し遠い未来までの、宇宙探査ミッションを示しました。OMOTENASHIは、米国の新型ロケットSpace Launch System(SLS)で2019年に打ち上げられる予定の、超小型月着陸実験機です。寸法は113㎜×239㎜×366㎜、キューブサットの世界では6Uと呼ばれる大きさです。月着陸時には、打上げロケットによる増速分を、探査機に搭載した固体ロケットで一気に減速するため、探査機内部中央には大きな固体ロケットが陣取り、これを取り囲むように他の機器が配置されています。そのため、太陽電池パネルに許された厚みはわずか数㎜。従来型の分厚いパネルを搭載することはできません。しかし、厚さ0.5㎜と極薄のIMM3Jアレイシートを採用することで、成立解を見出すことができました。

図4 IMM3J太陽電池を利用した新しい宇宙科学ミッション

SLIMは2019年度の打上げを目指して開発の進められている月着陸実証機です。OMOTENASHIのようにエアバッグ等を用いて高速で月面に衝突するのではなく、いわゆる軟着陸する小型探査機です。SLIMは徹底的な軽量化のため、中央に配置された推薬タンクを主構造として利用し、通常の衛星や探査機に見られる構体パネルを持ちません。そこで、探査機表面を覆う断熱フィルムの上に、柔軟なIMM3Jアレイシートを貼り付けることにしました。これも、薄くて柔軟な構造ゆえに可能になった、全く新しい設計です。

DESTINY+は、2020年代初頭の打ち上げを目指して開発中の深宇宙探査技術実証機で、イオンエンジンを駆使して3200 Phaethonという双子座流星群の母天体を目指します。「はやぶさ」がロケットで惑星間に打ち出された後にイオンエンジンを使い始めたのに対し、DESTINY+はイプシロンロケットで地球周回軌道に投入され、イオンエンジンで加速しながら高度を上げて自力で惑星間に出てゆく、低コストな深宇宙探査機です。はやぶさよりも多い4台のイオンエンジンを同時運転するため、ミッション初期で約4.7 kWを発電する大型SAPを搭載します。従来の大型SAPは折り畳んで収納する際の容積が大きく、小型ロケットで打ち上げることはできませんでした。しかし、柔軟なアレイシートを炭素繊維強化プラスチックの板に貼り付ける構造で、多数のパネルを重ねても小さな容積に収納できる薄膜軽量SAPが実現しました。

最後は少し遠い未来の話になりますが、火星を飛行機で探査する計画(ISASニュース2017年5月号参照)も進められています。飛行機である以上、表面形状は飛行に最適化された曲面になりますので、従来型の固い太陽電池を表面に搭載することはできません。しかし、薄くて柔軟なIMM3J太陽電池ならば、空力特性に悪影響を与えることなしに、表面に実装することができます。

謝辞

どの宇宙科学ミッションも、多くの研究者、技術者の想像力やたゆまぬ努力が互いに結びつき、パラダイムシフトを起こし続けることで実現されてきました。本稿で紹介した技術やミッションも例外ではありません。長年宇宙用太陽電池の先端を走り続けるシャープ株式会社、画期的な薄膜軽量SAPや宇宙科学ミッションを実現されてきた日本電気株式会社、SLIMの着実な開発にあたられている三菱電機株式会社、そして各宇宙科学ミッションを支えるすべての方に、最大限の敬意を表します。

【 ISASニュース 2017年8月号(No.437) 掲載】