今回は、月面の科学三本柱のもうひとつ、「月面天文台」TSUKUYOMI(ツクヨミ)計画について紹介します。

ツクヨミ計画は、月面に宇宙電波観測アンテナを多数展開し、とくに主要な目的として138億年前の宇宙に星や銀河が誕生する以前、すなわち「宇宙の暗黒時代」における中性水素線(超微細構造遷移:本来の波長21cm、周波数1. 42GHzの電波に相当)のグローバルシグナルを観測することを目指すものです。ビッグバンから1億年くらいの間(138 - 137億年前)の暗黒時代にはまだ星も銀河もできていませんが、その材料でもある水素原子の信号を用いることで、この時代の宇宙の姿を知ることができます。空間的な情報を積分した、いわば宇宙の平均的な中性水素の状態を示す周波数スペクトルをグローバルシグナルと呼びますが、背景光となる宇宙マイクロ波背景放射に対して、それぞれの時代での熱的な状態によって吸収または輝線的なスペクトルを示すこととなり、原理的には様々な波長で中性水素線スペクトルを観測することで様々な時代の宇宙の水素ガスの状態や分布を知ることができます。暗黒時代の21cm線グローバルシグナルは、~ 15MHz付近(赤方偏移~100前後)を中心とする微弱( 輝度温度でΔT~40mK)で数10MHzの巾をもつ吸収スペクトルとして観測が期待されます(図1)が、星や銀河などの形成の影響を受けていないため、純粋に宇宙論を検証することが可能です。

図1:宇宙初期における中性水素のグローバルシグナルの理論予想。

このような数10MHzの電波周波数帯は地球大気の電離層のため、地球上での観測は著しく困難です。また、VHFや短波など、地球の強い人工電波やAKR(オーロラ現象に伴う天然の電波雑音)の影響があり、地上や地球周回軌道での精密観測に適しません。ところが、地球が見えない月の裏側であれば、地球からの人工電波の影響を避けて精密な観測が可能であると期待されます。このため、宇宙の暗黒時代の中性水素21cm線グローバルシグナルの観測は、まさしく月面でこそ実現可能な究極の科学目的のひとつと見なされており、国際的にも多くの注目が集まっています。地球に住む人類にとって宇宙へのアウトポスト(前哨)というべき月の裏側で宇宙のはじまりに目を凝らす、そんな魅力的な課題のひとつと考えられるわけです。また、このような比較的低周波の電波観測は、太陽・惑星電波ひいては系外惑星系の電波観測や、月面における浮遊ダストの計量や誘電率測定、月の弱い電離層の測定など月の科学、そして月面における電波環境計測の把握などの課題への応用も期待されます。

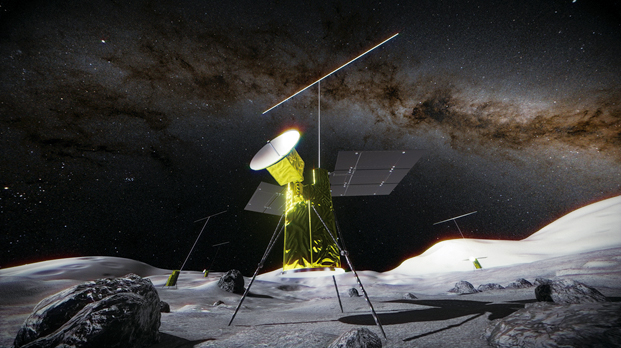

ツクヨミ計画では、ALMA望遠鏡をはじめとする電波天文学の実績や、「かぐや」そしてSLIMをはじめとする月探査における宇宙工学・理学研究の成果、「あらせ」、JUICEなど電波観測を実施する科学衛星、そして、宇宙論理論研究などの実績に基づき、宇宙研の理学(天文学・惑星科学)・工学分野の研究者、国立天文台、東北大学、大阪公立大学、岡山理科大学、熊本大学のさまざまな分野の研究者らが参加して、月面での多素子電波観測システムの段階的な実現を目指す開発研究がすすめられています。暗黒時代の21cm線グローバルシグナルは、周波数方向に幅広く、また微弱な信号で、その確かな検出には、周波数方向に安定な特性で精密な観測を実現する必要があります。前景放射として卓越する我々の天の川銀河の放射の強さや周波数スペクトルを考慮しつつどのように周波数特性を校正できるかがこの観測の肝になります。アンテナのビームパターンへの月面の影響も考慮する必要があります。これらの検討に基づいて、ツクヨミ計画では、ショート・ダイポールアンテナ案を採用し、低雑音受信システム・データ処理システムについての概念検討・設計や月面から十分な高度にアンテナを展開するための支柱およびその展開機構、そしてアンテナ自体の展開機構の開発研究を進めています。2020年代に月探査促進ミッションとして期待される試作初号機(TSUKUYOMIプロトタイプアンテナ LOPTA)では、月面での宇宙電波受信観測の実証を目指し、次段階では、月面での越夜観測、夜間観測(徹夜観測、と呼んでいます)を可能にする、保温・発電・蓄電・通信機能を考慮したいわば自立アンテナシステムの機能の実証を目指します。これらを踏まえて2030年代の終わりまでに、月面に10基以上からなる自立アンテナ群を展開し、月面電波望遠鏡および干渉計として観測を実現することが目標です(図2)。10基以上のアンテナの展開は、月面の探査における様々な手段・インフラの活用・協力や国際協力もみすえながら、段階的に発展してゆくことができるのも利点のひとつになります。

図2:月面に展開された自立アンテナ群のコンセプト図。

【 ISASニュース 2025年2月号(No.527) 掲載】