連載最終回では、月面3科学(月面天文台、月面サンプルリターン、月震計ネットワーク)とその先にある探査との技術的なつながりについて述べたいと思います。

月面3科学はいずれも長期観測・多点観測を目指しています。前者を実現するためには越夜を避けることはできません。月面では夜が14日間続くため、夜間に温度を維持して最低限の運用を行うだけでも、バッテリー重量が増大しシステムが成立しなくなります。このため、越夜する機器を限定・パッケージ化して熱制御を工夫することや、宇宙用原子炉やラジオアイソトープの崩壊熱を利用した半永久電源を活用するなどの対応が必要となります。

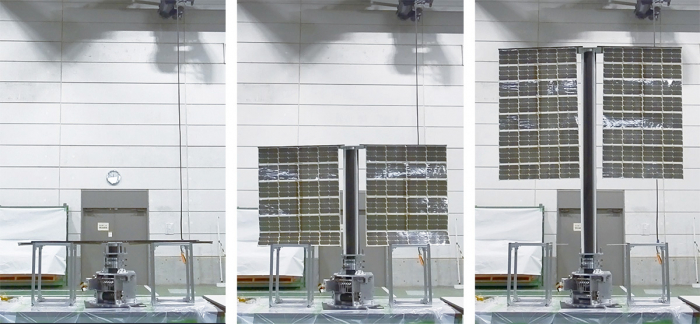

しかし、極域であれば、太陽電池を鉛直方向に展開することで比較的容易に発電期間を長くできます。月面から10m程度の高さであれば、半年程度の日照を確保できるエリアは複数あります。現在、これに対応する太陽電池タワーを開発しています。まず、水平調整機構でブームの伸展方向を鉛直上向きに調整し、伸展機構でブームを伸ばして蛇腹折りの太陽電池膜を展開します。そして、位相調整機構で太陽電池膜を太陽追尾させることで太陽光発電を行うというものです。

太陽電池タワーの展開の様子

この越夜・エネルギーマネジメント技術は、月面3科学だけでなく月面長期活動に不可欠な技術です。実際に昨年NASAが発表した Civil Space Shortfall Ranking でも越夜が1位になっています。同様に、月面3科学で多点観測を実現するには、輸送技術(ローバによる観測機器の運搬など)、ロボティクスを用いた探査技術(ロボットアームによる観測機器の設置、掘削など)が必要となり、これらも本格的な月面活動に必須となる技術です。月面3科学をセットにしてプログラムとして実施することで、月面活動に必要な共通キー技術を段階的に実証できます。このような観点からも、月面3科学は最初に取り組むテーマとしてちょうどいいと考えているところです。

しかし、これだけでは月面拠点で一定数の人が持続可能な活動を行うことはできません。月面の発電所、通信塔・通信局、資源利用プラント、居住施設等を建設・運営し、特に有人エリアでは安全・快適な環境を維持する必要があります。これらに関する技術・ノウハウは地上の電力、通信、製造、建設、医療・健康、農林・食品、観光・エンタメ業界等に蓄積されているため、これを宇宙向けに応用することがカギになります。

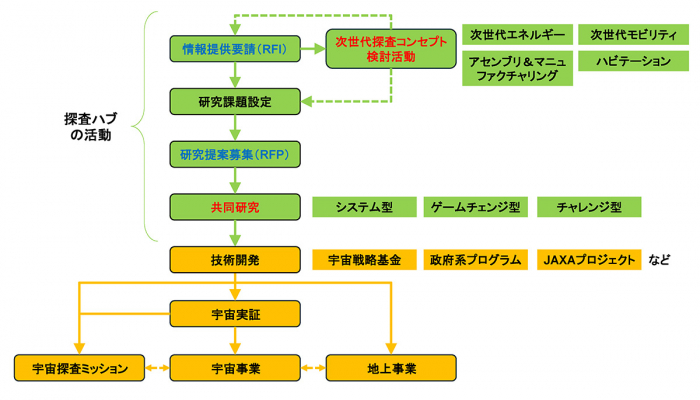

そこで、JAXA宇宙探査イノベーションハブ(探査ハブ)では、研究制度 「Moon to Mars Innovation」 において、非宇宙分野の企業や大学とオープンイノベーション方式による共同研究を進めることで、政府・JAXAが進める月・惑星探査へ適用すること、および、民間企業による宇宙事業化を促進することの双方(Space Dual Utilization)を目指しています。具体的な手順としては、最初に情報提供要請(RFI)を行い、民間企業・大学の優れた技術を取り込むように研究課題を練り上げ、共同研究募集(RFP)を行います。同時に、4つの領域(次世代エネルギー、次世代モビリティ、アセンブリ&マニュファクチャリング、ハビテーション)で産官学のチームを構成して、次世代探査コンセプト検討活動を行います。これは月から火星への段階的発展を目指して技術課題を識別し、研究開発のシナリオメイキングを検討するもので、この成果を次回以降のRFIやRFPの研究課題設定にフィードバックします。

探査ハブの共同研究は費用・期間等で3つのタイプ(システム型、ゲームチェンジ型、チャレンジ型)に分けられますが、いずれも探査ハブが一緒に取り組むことが特徴で、共同研究終了後に技術開発(宇宙戦略基金、政府系プログラム、JAXAプロジェクト等)へ移行することで、宇宙探査ミッション、宇宙・地上事業化につなげていきます。上述した太陽電池タワーも探査ハブの共同研究として進められています。月面で科学的成果を得るためには、月面活動に必要な共通キー技術を獲得することが必要であり、この解決のために民間企業の参入を促すことで、月での経済活動につながります。これを継続・発展していくことで、持続的な月・火星探査が実現できると信じています。月面3科学はその取っ掛かりであり、太陽系開拓時代を先導するプログラムなのです。

宇宙探査ミッション、宇宙・地上事業化に向けた活動の流れ

【 ISASニュース 2025年4月号(No.529) 掲載】