米国が立ち上げた有人探査プログラム "Artemis"(アルテミス)に、日本も含む各国が参加して、大規模に月面探査を実施していく予定です。これまで有人探査と科学探査は対立軸で捉えられることもありましたが、宇宙研では両者が有機的に連携して成果を最大化しようと考えています。本連載では、我々がどのような戦略で何を明らかにしようとしているのか、解説していきます。第1回は国際宇宙探査の動向と日本の取り組みについてです。 (編集委員会)

月探査計画の概要

国際宇宙探査は新たな局面を迎えています。米国は、将来の火星探査を見据え、国際パートナーと共に月面での持続的な探査を目指す「アルテミス計画」を主導しています。日本も2019年にアルテミス計画への参画を決定しました。月活動の透明性や持続可能性も重視されてきており、宇宙探査等を行う際の諸原則についての共通認識を示す「アルテミス合意」は、日本が2020年に署名した後も、署名国が43か国(2024年7月現在)にまで増えてきています。

日本はこれまで、ISSの「きぼう」日本実験棟で、様々な実験や技術実証等を実施してきました。また、ISSへ物資等を輸送する宇宙ステーション補給機「こうのとり」(HTV)が9機連続で成功するなど、ISSの安定的な運用に大きく貢献してきました。このようなISSを通じて培った技術は、有人宇宙活動に不可欠なものであり、将来の国際宇宙探査の基盤となっています。

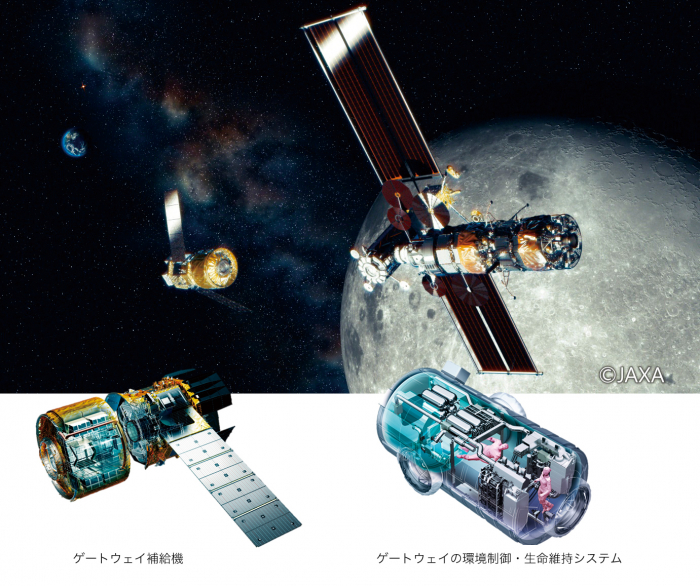

まず、月周回有人拠点「ゲートウェイ」は、ISSの参加国(米、日、欧、加)を中心として進められているもので、日本は、国際居住モジュール(I-HAB)の環境制御・生命維持システム(ECLSS)の開発・提供及び物資補給の役割を担っています。また、ゲートウェイへの物資補給を実現するため、HTV/HTV-Xの技術と経験を受け継ぐ次世代の補給機も検討を進めています。

また、ISRO等との国際協力の下、月極域探査機LUPEXの開発を進めています。LUPEXは、月面探査の鍵となる水資源の量と形態をその場観測で行う世界初のミッションです。

JAXAが日本の自動車メーカと共に研究開発を行っている有人与圧ローバーは、月面を走行する世界初のシステムです。宇宙飛行士2名が1ヶ月間、宇宙服無しで搭乗可能で、居住機能と移動機能を持ち合わせることにより、有人探査の範囲や、実施可能な科学の幅を拡大することに繋がります。今年4月には、日本による与圧ローバーの提供と日本人宇宙飛行士による2回の月面着陸が、米国との間で合意されました。

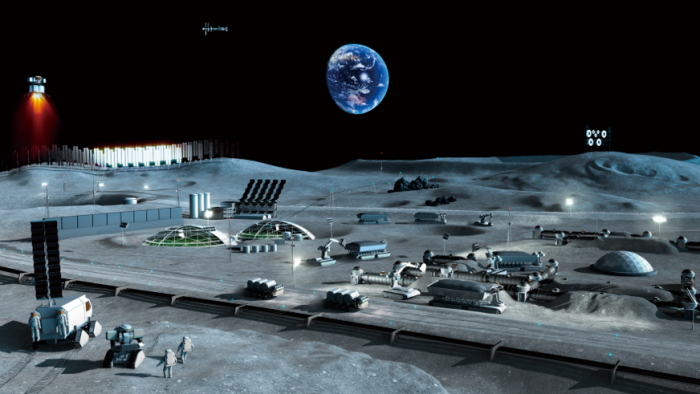

また、月面探査活動を行う上で必須なインフラである月面測位サービスとして、全球測位衛星システムGNSS(GlobalNavigation Satellite System)の月面版ともいえるLNSS(LunarNavigation Satellite System)を、NASAやESAと協力しながら検討しています。

日本国内でも、昨年6月に改訂された宇宙基本計画や、今年3月に策定された宇宙技術戦略において、探査の重要性と、学術界や産業界との連携が強調されています。ISSへの参画や宇宙科学ミッション等で培った技術や知見を生かして、ISSが活躍する「地球低軌道」を超え、国際的なパートナーや学術界、産業界など様々な分野との連携を図りながら、人類の新たなフロンティアである宇宙探査の挑戦を続けていきます。

国際宇宙探査センター長:山中 浩二

月ゲートウェイ (イメージ図)

有人与圧ローバー ©TOYOTA (イメージ図)

将来の月面基地 (イメージ図)

【 ISASニュース 2024年10月号(No.523) 掲載】