電波掩蔽観測と数値モデルによる金星大気の研究

惑星の大気構造を知る上で最も大事な要素の1つが気温です。気温は大気の熱構造を反映し、また放射輸送過程や雲物理・光化学過程にも影響を与えます。そして、気温分布を決める要因の1つが大気波動です。大気波動は熱や運動量を輸送するため、大気の熱構造や循環構造を決める根幹的要素になります。地球の場合は、気球による直接観測や人工衛星によるリモート観測を通じて豊富な観測データが取得され、大気の熱構造や循環構造、そして大気波動についての観測的な理解が進んでいます。また、精巧な数値モデルを利用して、それらの特徴や成因を理論的に解釈することができます。しかし、地球以外の惑星では直接観測は大変困難であり、また金星には高度50-70kmにかけて硫酸の雲が全球的にあるため探査機による観測が難しく、とりわけ鉛直構造について知見を得ることがなかなかできません。この問題を克服する1つの手段が、探査機から射出される電波を用いた電波掩蔽法です。

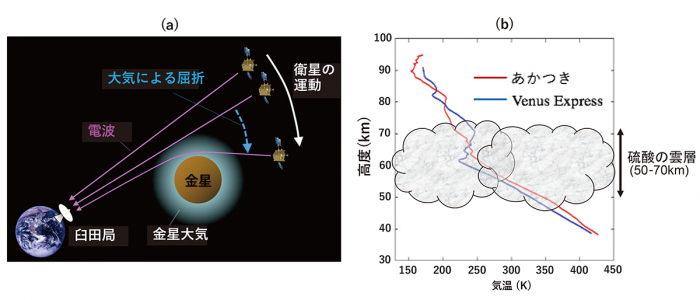

図1:(a)電波掩蔽観測のイメージ図と(b)金星大気の電波掩蔽観測によって実際に得られた気温の高度分布の例。

電波が高度方向に密度の勾配を持つ惑星大気の中を通過すると、その密度勾配により屈折が起こります。電波掩蔽法はこの性質を活用した観測手法です。地上局から見て探査機が惑星の背後に隠れる時、または背後から現れる時に電波を射出し、探査機の軌道運動と惑星大気を通過する際の屈折に伴う受信周波数の時間変化(ドップラーシフト)から、気温の高度分布が高精度(温度測定誤差~0.1K)・高分解能(鉛直分解能~1km)で導出されます(図1)。筆者はこの手法を利用して、金星大気の平均的な熱構造や大気波動の鉛直構造を観測的に明らかにすることを主な研究テーマとしています。ただ、地球に比べると観測領域や観測数が限定されてしまうため、観測のみでそれらの成因を理解することは困難です。そこで筆者は、自身も開発に携わっている金星大気大循環モデルAFESVenus[1,2]を用いて、電波掩蔽観測により捉えた大気構造や現象の成因を理論的に説明するという、電波と数値モデルの二刀流で金星大気の研究を進めてきました。

金星大気の平均的な熱構造

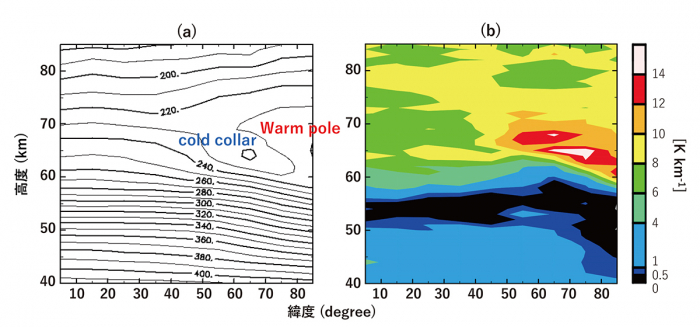

図2:「あかつき」とVenus Expressの電波掩蔽観測によって得られた、金星の平均的な(a)気温 (単位はK)と(b)静的安定度 (単位は K km-1) の緯度-高度分布([3]より抜粋)。緯度65度かつ高度65km周辺に局所的な低温域(coldcollar) があり、それより極側では相対的に気温が高い領域(warm pole) があることが分かる。

図2は、日本の金星探査機「あかつき」と欧州宇宙機関(ESA)により打ち上げられたVenus Expressの電波掩蔽観測で得られた、平均的な気温と静的安定度※1の緯度-高度分布です。図2 aを見ますと、高度60kmより下では気温が緯度と共に減少する一方で、高度70kmより上では緯度と共に上昇しています。また、高度65kmかつ緯度65度周辺では局所的な低温域(cold collar) があることも分かります。図2 bを見ると、緯度75度より低緯度側では、高度50 - 55kmに低安定度層があり、その上下には高安定な領域と弱安定な領域がそれぞれ存在しています。これらの特徴は、過去の直接観測[4]と良く整合します。一方、緯度75度より極側になると、低安定度層が高度42 km辺りまで伸びていることが分かります。極域に見られるこの独特な安定度分布は過去の観測では見つからず、本研究により初めて見出されました。地球では、太陽光は低緯度の地面で良く吸収されるので、基本的に低緯度ほど大気が高度方向に不安定になりやすく低安定度層が分厚くなりますが、金星では高緯度ほど低安定度層が分厚いという地球とは逆の熱構造をしています。このような地球以外の惑星の熱環境を知ることは、惑星の多様性を論じる上で重要な手がかりになります。

このような気温や静的安定度の分布は、雲物理や光化学を考える上で必要不可欠な情報です。加えて、静的安定度は気温を高度方向に微分して得られる物理量であるため大気の鉛直構造をより詳細に映し出すものであり、モデルで得られた結果の妥当性を検証するための良い判断材料にもなります。実際、AFES-Venusは電波掩蔽観測と良く整合する気温・安定度分布が再現できており、AFES-Venusの中で見えている熱構造や循環構造が現実の金星大気のそれを良く反映していることを意味します。AFES-Venusの計算結果を詳しく解析したところ、金星大気の熱構造の成因には、放射や大気循環に加えて、熱潮汐波やロスビー波(南北方向のコリオリ力の変化を復元力とする波)といった地球でも良く見られる惑星規模の大気波動に伴う熱輸送や運動量輸送が関与していることが分かりました。この点に関する詳しい議論は、[5,6,7]をご参照ください。

※1 物理学的に安定し静止した大気の中で、空気塊を上下方向に移動させた時に空気塊が元の位置に戻ろうとする強さの度合いを表す物理量のこと。安定度が高い場合は空気塊が上下に運動しにくく大気が高度方向に安定していることを示し、安定度がゼロに近づくほど大気は不安定となって対流が生じることを意味する。

金星極域に見られる大規模擾乱の鉛直構造と成因

図2aで示したように、金星には局所的な低温域(cold collar)があり、それが極周辺の温暖な大気(warm pole)を取り囲むという、地球では見られない独特な熱構造があることが知られています(この熱構造の成因は、参考文献[5]により理論的に説明されていますので、そちらをご参照ください)。そして、この極周辺の大気中には、最も規模の大きいクラス(東西波数1)の擾乱やその次に規模が大きいクラス(東西波数2)の擾乱が存在し、極を3地球日程度で周回していることが知られています。この擾乱の水平構造は過去の赤外観測によって良く理解されていますが、その鉛直構造については全く知見がありませんでした。極域の大気現象は極域の中だけで閉じているのではなく惑星全体の大気運動の一側面であるため、このような極域の大気現象を知ることは大気の全球的な運動や構造を理解するための重要な手掛かりになります。

図3:Venus Expressの電波掩蔽観測(2008年1月13日から1月25日)で得られた、(a)平均気温からの偏差の時間-高度分布と(b)平均的な安定度分布。(c)と(d)は、それぞれ周期3.1地球日の気温擾乱成分が持つ振幅と位相の高度分布。(a)の気温偏差については、説明の都合で1月19日から25日のデータのみを掲示した[全て[8]より抜粋]。図(b)-(d)にある赤矢印は、静的安定度が急上昇しており、擾乱の振幅が極小となり、かつ位相が反転している場所(高度58km辺り)を示す。

筆者らは、Venus Expressの電波掩蔽観測データを解析して周期3地球日程度の気温擾乱の抽出に成功し(図3a)、周期解析を行ったところ過去の赤外観測と整合的な周期3.1地球日の成分が卓越していることが分かりました。この擾乱成分について追究したところ、安定度が急激に上昇する所(図3b-3dの赤矢印で示された所で高度58km辺り)で振幅が極小となり、且つそこで位相が反転することやその高度の上下で位相が高度方向に殆ど変化しないことを見出しました。これは、この擾乱が順圧不安定(南北方向に東西風の速度差が大きい場合に生じる不安定現象)に伴う現象であることを示唆しています。ただ、電波掩蔽観測の結果だけでは擾乱の成因や正体について知ることは出来ません。そこで、AFES-Venusを用いてこの擾乱の水平・鉛直構造を再現し、赤外観測や電波掩蔽観測と整合することを確認した上で、AFES-Venusの計算結果を詳しく解析したところ、この擾乱が順圧不安定に伴う中立的(熱も運動量も輸送しない)なロスビー波であることが分かりました。地球でもロスビー波が極域の大気構造や運動に大きな影響を与えることが知られており、本研究により異なる惑星であっても同じ要素が極域大気の物理に寄与していることを観測と理論の両面から指摘しました。そして、電波掩蔽観測とAFESVenusの結果を組み合わせて、擾乱の3次元構造を世界で初めて提唱しました(この点については、詳しくは[8]をご参照ください)。

金星の平均的な雲量分布の成因

金星には分厚い硫酸の雲が全球的に存在します。雲は大気の運動や熱構造を司る根幹部分であり、雲量分布の決定要因を知ることはそれらの根本的理解と等価です。昨今の赤外観測によれば、低緯度は雲量の時間変化が顕著で約5.5地球日周期の雲量変動が見られ、中緯度では雲量が最小、高緯度または極域で雲量が最大になることが知られています[10,11]。しかし、観測結果だけで雲量分布の決定要因を理解することは大変困難です。筆者らは、この雲量分布には大気の運動に伴う物質輸送が重要であると考えました。第2節や第3節で述べたように、AFES-Venusは実際の観測と整合的な風速分布や気温分布、大気波動構造の再現に成功しています。運動場や熱構造は大気中の物質輸送や雲物理過程(雲材料物質の凝結に伴う雲粒の生成や蒸発に伴う雲粒の消滅、雲粒の重力沈降など)を考察するための基礎であるため、AFES-Venusに雲物理過程を導入すれば、現実的な金星の雲量分布を再現できると期待できます。そこで筆者らは、雲材料物質として水蒸気と硫酸蒸気のみを考えた簡易的な雲物理過程をAFES-Venusに組み込んで、3次元の金星雲モデルを構築しました。

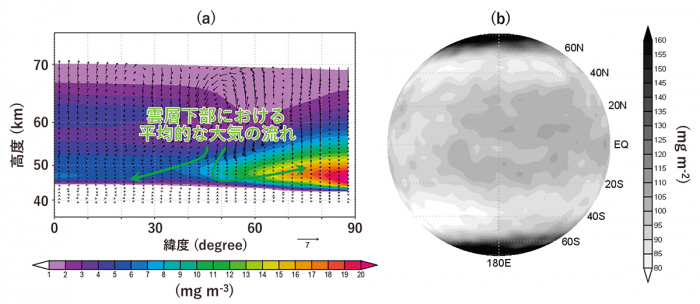

図4:AFES-Venusにより得られた、(a)東西・時間平均したMass loadingの緯度-高度分布と(b)鉛直積算したMass loadingの水平分布のスナップショット([9]を改変)。(a)にあるベクトルは東西・時間平均した南北流と鉛直流を表し、大気循環の構造を見やすくするために鉛直流の大きさを1000倍していることに注意。高度55km以下では、大まかに中緯度から低緯度や極域に向かう流れがあり、中緯度にある雲材料物質や雲粒がそれらの領域に移流されることが、中緯度で雲が蓄積しにくい理由の1つであると考えられる。

図4 aは、東西・時間平均したMass loading(1m3の大気に含まれる雲の質量)の緯度-高度分布です。これを見ると、青から赤で示されたMass loadingが大きい部分が、極域の雲底付近(高度48km辺り)に蓄積されていることが分かります。図4bはMass loadingを鉛直積算したもので、雲量が中緯度で少なく極域で最大となっていることが分かり、過去の赤外観測と定性的に整合します。数値モデルの結果を詳しく解析したところ、中緯度と極域の雲量の違いは以下のように説明されます:図4 aに示された大気循環の構造を見ると、高度55km以下では中緯度から低緯度または極域への流れがあるため、雲材料物質や中緯度で作られた雲粒が低緯度または極域に運ばれてしまい、中緯度では雲が蓄積しにくい状況にあります。一方、図2bに示したように極域では大気の静的安定度が低いため上下方向の大気運動が活発であり、下層から水蒸気が効率良く上方輸送される共に、低緯度上空で作られた硫酸蒸気が大気循環で極域下方に運ばれて、ちょうど極域の雲底付近で雲材料物質が集積して、そこで雲が大量に生成されると考えられます。

これとは別に、過去の赤外観測で観測された、金星低緯度における約5.5地球日周期の雲量変動もモデルの中で再現できていることも分かりました。数値モデルの結果を詳しく解析したところ、この変動は高度方向に伝播せず雲底付近に留まっている、周期が約5.5地球日程度の大気波動(ケルビン波)に伴う気温偏差に起因している可能性が指摘されました。つまり、気温偏差が正(負)の時は周りに比べて気温が高く(低く)なるため飽和蒸気圧も高く(低く)、雲粒が蒸発しやすく(生成しやすく)なって雲量が減る(増える)という状況がこの大気波動により周期的に作り出されて、観測で見られるような雲量変動が誘発されると考えられます(詳しくは[12]をご参照ください)。従来の研究では、金星の雲量分布には雲物理過程や大気循環による雲材料物質の輸送が寄与していると考えられてきましたが、実際の観測と整合的な雲量の水平分布や低緯度における周期的な雲量変動は再現できていませんでした。本研究の結果は、金星の雲量分布が雲物理過程や大気循環だけでなく、大気の静的安定度や大気波動と密接に関係することを示唆しています。

今後の展望とまとめ

以上の内容を考慮しますと、金星大気の熱構造や雲量分布には大気波動が密接に関わっていることが分かります。また、金星では超高速の東風「スーパーローテーション」が生じており、これにも大気波動による運動量輸送が寄与している可能性が理論的に指摘されています[2,13,14,15]。しかし、大気波動の3次元構造や伝播特性についての観測的理解が不十分であり、従来の理論研究の検証が十分に為されておりません。スーパーローテーションや雲量分布をはじめ、金星大気科学の更なる理解には、様々な時間・空間スケールの大気波動の特徴を観測的に明らかにすることが必要不可欠です。そして、これを可能にする手段の1つが、短期間に様々な経度・緯度・地方時における気温の高度分布を取得できる、衛星間での電波掩蔽観測です。まだ概念設計の段階ではあるものの、筆者らは複数の小型衛星を利用した金星大気の衛星間電波掩蔽観測[16]を立案中であり、もし実現すれば理学と工学の両面で革新的なミッションになると期待します。

また、本稿で言及した研究成果は第16回宇宙科学奨励賞の受賞対象にもなりました。審査員の先生方には感謝の念に堪えず、このような名誉ある賞を戴くことができて感慨無量の思いです。しかし、筆者がこれまでに行ってきた研究は、今回の受賞対象となった成果も含め、決して自分一人で成し遂げられたものではありません。大学院時代の指導教員である中村 正人先生と今村 剛先生、AFES-Venusを用いた共同研究を快諾して下さった松田 佳久先生、髙木 征弘先生、杉本 憲彦先生など、人間関係に大変恵まれたと思います。また、学生時代から現在に至るまで、筆者の馬鹿話に付き合って下さっている山﨑 敦さん、野口 克行さん、佐川 英夫さん、樫村 博基さん、今井 正尭さん、そして「あかつき」を支えてくださっている全ての方に御礼を申し上げます。

2030年代にはNASAとESAが合わせて3つの新しい金星探査(VERITAS・DAVINCI・EnVision)を実施することが決まっており、中国やインドも金星探査の実施を公式に表明するなど、金星探査バブルがこれから起きようとしています。そして、「あかつき」も2029年まで運用が延長されることが決まりました。今回の受賞を励みにして、今後も国内外における金星科学の発展の為により一層尽力する所存です。引き続き皆様のご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願いいたします。

参考文献

[1] Sugimoto et al. (2014), J. Geophys. Res., 119 (8), 1950-1968.

[2] Takagi et al. (2018), J. Geophys. Res., 123(2), 335-352.

[3] Ando et al. (2020), Scientific Reports, 10 , 3448.

[4] Seiff et al. (1985), Adv. Space Res., 5(11), 3-58.

[5] Ando et al. (2016), Nature Communications, 7 , 10398.

[6] Ando et al. (2022), J. Geophys. Res., 127 (3), e 2021JE 006957.

[7] Ando et al. (2023), J. Geophys. Res., 128 , e 2022 JE 007689.

[8] Ando et al. (2017), J. Geophys. Res., 122 (8), 1687-1703.

[9] Ando et al. (2020), J. Geophys. Res., 125(7), e 2019 JE 006208.

[10] Cardesín-Moinelo et al. (2020), Icarus, 343 , 113683.

[11] Crisp et al. (1991), Science, 253 , 1538-1541.

[12] Ando et al. (2021), J. Geophys. Res., 126 , e 2020 JE 006781.

[13] Takagi & Matsuda (2006), Geophys. Res. Lett., 33 , L 134102.

[14] Takagi & Matsuda (2007), J. Geophys. Res., 112 , D 09112.

[15] Takagi et al. (2022), J. Geophys. Res., 127 , e 2021JE 007164.

[16] Yamamoto et al. (2021), 日本航空宇宙学会論文集, 69 , 179-186.

【 ISASニュース 2024年5月号(No.518) 掲載】