はじめに

宇宙に数多く存在する銀河の中心には、太陽の100万倍から10億倍ほどの質量を持つ「超巨大ブラックホール(Super-Massive Black Hole; SMBH)」が1個ずつ存在します。我々が暮らす銀河系も例外ではなく、「いて座A*」という名の太陽の400万倍の質量を持つSMBHが中心に潜んでいます。これらのSMBHが周囲から大量の物質を飲み込むと、物質の重力エネルギーを変換することで、銀河全体を凌駕する光度の電磁波の放射や高速のプラズマ噴出流を生成する「活動銀河核(Active Galactic Nuclei; AGN)」が現れます。このAGNの放射や噴出流は、銀河や銀河団の広範囲に影響を及ぼし、宇宙が現在の姿に進化する過程で重要な役割を担ったことが分かりつつあり、宇宙科学の重要な研究対象となっています。私はこれまで、物質の重力エネルギーを変換して放射や噴出流を生み出す根源、いわばAGNの「セントラルエンジン」を理解すべく、AGNからのX線などの観測、そしてX線を捉えるための新たな衛星搭載装置の開発を両輪に研究を進めてきました。本稿では、第15回宇宙科学奨励賞の対象となった研究および関連する内容についてご紹介します。

活動銀河核セントラルエンジンの観測的研究

セントラルエンジンは、SMBHに吸い込まれていく物質の流れの中でSMBHの最も近くに形成され、X線を放射する高温プラズマ領域「コロナ」と、紫外光や可視光で輝く円盤状の高密度領域「降着円盤」から構成されると考えられます。これらの領域がダストに囲まれた複雑なシステムである上に、見かけのサイズが非常に小さく、空間分解も困難です。そのため、どういう物理状態や空間構造の物質の流れが強い放射を生み出しながらSMBHに吸い込まれていくのか、物質の量が変わるとどう変化するのかなど、根本的な理解が未確立のままでした。

そこで私は、0.3 - 600キロ電子ボルトという広帯域のX線を高感度で同時にカバーできる日本の5番目のX線天文衛星「すざく」を使い、AGNを調べることにしました。特に、SMBHが吸い込む物質の量が時間変化することで生じるX線の激しい強度変動に着目し、異なるエネルギーのX線同士の強度変動の相関を利用して、放射を成分に分解する独自の解析手法を考案しました(Noda et al. 2011)。この手法を「すざく」の様々なAGNのデータに適用したところ、セントラルエンジンには一般に、強度変動が激しいX線を放射する電子温度が10億度程度の高温コロナと、あまり強度変動の激しくないX線を生み出す100万度程度の「暖かい」コロナが共存することを突き止めました(Noda et al. 2013)。

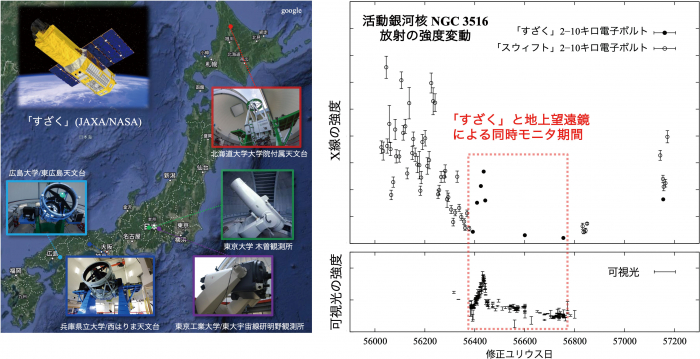

図1:活動銀河核NGC 3516のモニタ観測に用いた「すざく」と日本各地の地上可視光望遠鏡(左)と観測したX線および可視光の激しい強度変動(右)。高温コロナからのX線と降着円盤からの可視光の強度の相関から、セントラルエンジンの空間構造に関する知見が得られた(Noda et al. 2016)。

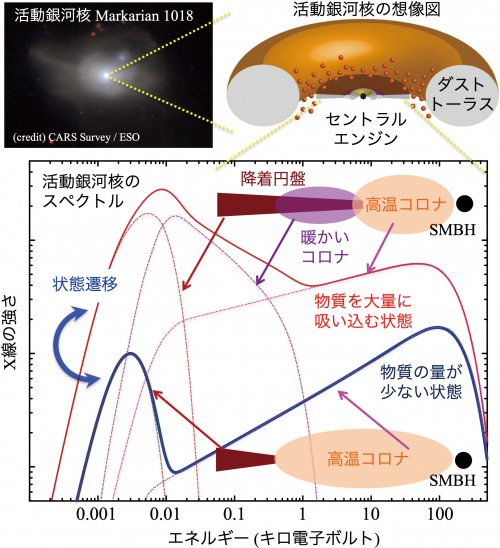

次に、セントラルエンジンの空間構造に迫るため、「すざく」と日本各地の1.5メートル級の地上望遠鏡5台を動員し、AGNからのX線と可視光を同時にモニタ観測しました(図1)。その結果、X線と可視光の強度が足並みを揃えて変動し、X線が可視光より数日先行することを突き止めました。これは、高温コロナが降着円盤と隣接し、X線が円盤を照らして温度を変えることで生じると考えられ、高温コロナが光の速さで数日かかるほどの広がりを持つことを示唆します(Noda et al. 2016)。さらに、SMBHに吸い込まれる物質の量が数年で1桁以上減少したAGNのX線、紫外線、可視光の同時観測データを調べたところ、物質が大量に吸い込まれる時に存在していた暖かいコロナや降着円盤が、物質の量が減少すると、高温コロナへと蒸発して消える「状態遷移」と呼ばれる構造変化が起きたことを確認しました(Noda & Done 2018)。状態遷移は理論研究から予言され、質量がSMBHの約1千万分の1の、恒星が超新星爆発を起こして死んだ後に残る「恒星質量ブラックホール」では度々発見されていた現象ですが、SMBHでは確実な証拠が乏しかったため、SMBHと恒星質量ブラックホールを統一的に理解するための重要な結果として注目を集めています。このように、X線を中心とする多波長の強度変動を捉えることで、図2に示すセントラルエンジンの描像を得ることができました。

図2:活動銀河核Markarian 1018の可視光画像(左上)、活動銀河核の想像図(右上)、および本研究で得られたセントラルエンジンの描像( 下)。超巨大ブラックホールに吸い込まれる物質の量が多いと高温コロナ、暖かいコロナ、降着円盤の三領域が現れ(Noda et al. 2011; 2013)、量が減少すると、暖かいコロナと降着円盤の一部が高温コロナへと蒸発して消え、状態遷移が生じる(Noda & Done 2018)。

X線天文衛星ASTRO-H搭載検出器の開発

セントラルエンジンの理解には、そこに燃料(質量)を供給するAGNのより外側の領域の研究も不可欠です。この領域を調べるには、コロナからのX線が周辺の物質と相互作用して生じる輝線や吸収線を捉えるのが有効な方法の1つで、そのプロファイルや強度を精密に測定できれば、質量供給源の物質の運動状態や空間構造などを詳細に調べることが可能になります。この目的のため、私は、従来のX線検出器よりも約30倍高いエネルギー分解能で精密X線分光を実現する「X線マイクロカロリメータ」を搭載する日本の6番目のX線天文衛星ASTRO-H(「ひとみ」)の開発に貢献してきました。

2009年に大学院(注1)に入学してからは、X線マイクロカロリメータとともにASTRO-Hに搭載する、エネルギーが高いX線を捉えるための検出器「硬X線撮像検出器」および「軟ガンマ線検出器」の開発に携わり、特に「熱設計」に貢献しました。地上では、例えばパソコンのCPUなどはファンを取り付けておけば効果的に冷却できますが、衛星軌道上では大気が無いため、この方法では冷却できず、「熱伝導」と「熱放射」のみで検出器を許容温度に安定に制御する必要があり、重要な開発要素の1つです。そこで、熱伝導で効果的に熱を輸送する熱部材を新たに追加したり、外部からの熱放射を極力抑えるためのデザインを提案し、数値計算と実験で検証しました。大学院を修了する時には、センサーを軌道上で許容温度に保つ熱設計を確立することができました。

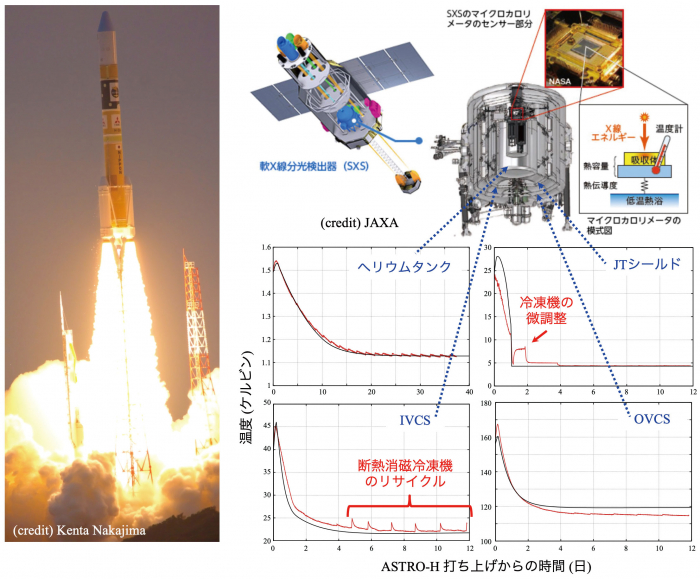

図3:H-IIAロケット30号機によるASTRO-H打上げの様子(左)、X線マイクロカロリメータ(SXS)の構造(右上)、および打上げからの各部の温度推移(右下)。黒線は熱数学モデルを用いて、打上げ時の温度を初期条件として数値計算した予測。赤線は軌道上で実測した温度変化(Noda et al. 2018)。

その後、2014年にポスドク(注2)になるタイミングで、熱制御が極めて重要となるASTRO-H搭載のX 線マイクロカロリメータの開発に参入しました。X線マイクロカロリメータは、衛星軌道上でセンサー温度を50ミリケルビンという極低温に安定に保つことで、X線光子が入射した際の温度上昇を正確に測定し、入射したX線のエネルギーを精密に測る検出器です(図3)。衛星軌道上でセンサーを極低温に安定に保つために、複数の機械式冷凍機、多段式の断熱消磁冷凍機、そして液体ヘリウムの蒸発を組み合わせた複雑な冷却システムを用います。無重力下で液体を保持し、蒸発した気体のヘリウムのみを排出するために、ヘリウムタンクの出口に多孔質の栓がついていますが、この相分離器が正しく動作するためには液体ヘリウムが常に超流動状態(温度2 . 17ケルビン未満)でなくてはなりません。ヘリウムの排気と冷凍機の運転を続けていればこれを上回ることはありませんが、ASTRO-Hを打ち上げる際、地上で双方を止め、軌道上で再開する必要があります。そのため、仮に想定外の事象が生じて液体ヘリウム温度が高まったとしても軌道上で超流動状態が破れないためには、打上げ時にどのくらいの温度まで許容できるかが重要な研究テーマでした。私は、JAXA筑波宇宙センターでの地上試験に全面的に貢献しながら熱数学モデルの改良と較正を重ね、様々なケースを想定した熱解析を実施し、打上げ時のヘリウムの許容温度や軌道上で冷凍機の運転を開始するタイミングを割り出しました。この結果は、実際にASTRO-Hを載せたH-IIAロケット30 号機の打上げ条件の1つに採用されるなど、打上げに不可欠な研究となりました(Noda et al. 2018)。

ASTRO-Hの打上げと成果、そしてXRISMへ

2016年、JAXA種子島宇宙センターでの打上げ運用に全面的に参加し、慎重な運用の結果、条件を満たす液体ヘリウム温度を達成したことを確認しました。そして、2月17日17時45 分、ASTRO-Hを載せたH-IIAロケット30 号機が打ち上げられました。打上げ後、無事にヘリウムの排気を開始し、冷凍機も立ち上げ、X線マイクロカロリメータを軌道上で稼働することに成功しました。数値計算の結果は実際の温度推移を良く予測できており、熱数学モデルが内部の熱流や温度を高い精度で再現できていたことがわかりました(図3)。

ASTRO-Hはペルセウス座銀河団を観測し、X線マイクロカロリメータによって世界で初めて天体の精密X線分光に成功しました。その結果、従来にない精度で銀河団の高温プラズマの運動を制限でき、中心のNGC 1275というAGNからの噴出流が激しくぶつかっているにも関わらず、高温プラズマの乱れた運動が意外にも静かであることが分かりました(Hitomi Collaboration 2016)。しかし、本格観測に向けて準備が進んでいた矢先、大変残念なことに、ASTRO-Hに姿勢異常が起こり、打上げから約1 ヶ月後にその観測寿命を終えることになってしまいました。ASTRO-HでAGN研究を飛躍させてやろうと意気込んでいたので、事故の直後は落胆しましたが、ASTRO-Hが残した観測データを余すことなく成果につなげようと、データ解析に力を注ぎました。その結果の1つとして、6.4キロ電子ボルトに現れるAGN内部の中性鉄原子からの蛍光輝線を初めて精密分光でき、セントラルエンジンの周囲を取り囲み、質量を供給する役割を果たす「ダストトーラス」(図2)の空間構造や形成メカニズムについて、これまでにない理解が得られました(Hitomi Collaboration 2018)。

ASTRO-Hの事故の後しばらくして、後継機となるX線分光撮像衛星XRISMが立ち上げられました。私は2018 年、X線マイクロカロリメータとともにXRISMに搭載する、38分角四方という広視野を撮像分光するX線CCDカメラの開発の主要機関である大阪大学に着任し、そこからはX線CCD開発に貢献してきました。衛星に搭載するためのCCD素子の測定システムを大学の研究室内に立ち上げ、性能の良い素子を衛星搭載品として選定し、地上キャリブレーション実験を完遂し、現在は衛星に搭載した状態で良い性能を発揮しています。XRISMはこれまで順調に開発が進み、いよいよ今年度打上げ予定という段階まで来ました。今後もXRISMの成功に向けて貢献し、AGNはもちろん、様々な天体の理解を精密X線分光によって深め、宇宙科学をさらに発展させられるよう、研究に取り組んでいきたいと思います。

最後になりますが、この度、第15回宇宙科学奨励賞を受賞するにあたり、これまで支えていただいた全ての方々、ともに開発に取り組んできたASTRO-HならびにXRISM国際チームの皆様にこの場をお借りして心から感謝申し上げます。

(注1) 東京大学大学院 理学系研究科 物理学専攻 牧島中澤研究室(当時)にて大学院時代を過ごした(私の所属は天文学専攻)。

(注2) 理化学研究所 仁科加速器科学研究センター 玉川高エネルギー宇宙物理研究室に基礎科学特別研究員として所属。

【 ISASニュース 2023年5月号(No.506) 掲載】