我々が生きる太陽系の宇宙空間は高温のプラズマで満たされています。そのほとんどは太陽が起源であり、太陽風として太陽から放出されたプラズマは太陽系の3倍以上の距離まで届き太陽圏と呼ばれる空間を造り上げています。これらのプラズマがどのように太陽で作られ周辺環境へ輸送されるかを理解することは、過去から未来の太陽と地球間の環境だけでなく、太陽系を構成する惑星に対する環境の理解としても重要です。さらに太陽以外の恒星における惑星環境においても非常に重要です。また、太陽はそのプラズマ大気を詳細に観測することが可能な唯一の恒星であり、プラズマ物理や原子物理など基礎過程を発見および検証する、実験場という意味でも非常に重要な存在です。

太陽プラズマ大気

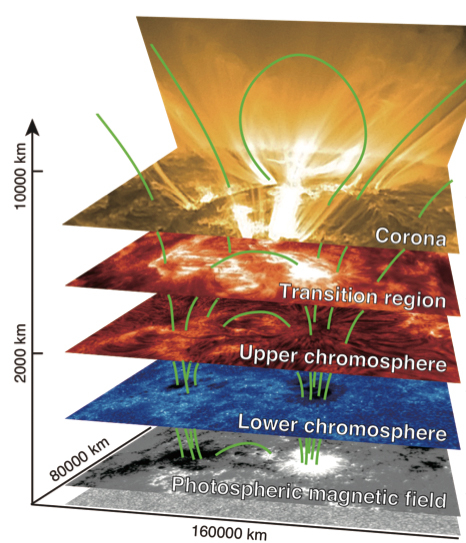

太陽表面 - 光球 - の温度はおよそ6,000度であるのに対し、その上空には1万度の彩層、100万度を超える温度のコロナが広がっており、これらの高温大気をどのようにして形成しているかは太陽物理学における大問題です。加熱メカニズムとしてナノフレア加熱や波動加熱説などいくつかモデルが提唱されていますが、その観測的検証は不十分です。また、太陽大気では、太陽フレアと呼ばれる突発的な爆発現象がしばしば起こり、短時間でプラズマが数千万度に加熱されます。太陽フレアは「磁気リコネクション」を通じ、コロナ中に蓄積された磁場のエネルギーが熱やプラズマの運動エネルギーに変換される現象だと考えられていますが、実際には太陽の数分の1にも達する広大な領域が爆発発生に関与しており、磁気リコネクション以外の物理プロセスも重要な役割を果たしていると考えられています。これまでの研究により、定常的な高温大気加熱にも突発的な爆発現象にも磁場が関与していると考えられています。太陽表面からコロナまでのそれぞれの領域は、磁場によって結合された複雑な構造をなしています(図1)。例えば、コロナ加熱は、このような複雑な大気の中で、密度の高い太陽光球が持つ運動エネルギーのごく一部を上空の希薄なコロナに磁場を介して輸送し、そして散逸することが想像されています。

図1 磁気的に結合された太陽大気構造

「ひので」からSolar-Cへ

太陽大気のダイナミックな現象を理解するため、2006年に太陽観測衛星「ひので」(SOLAR-B)が打ち上げられました。可視光、極端紫外線、軟X線の3つ波長帯域で観測を行うことで、太陽表面の磁場にどんな変動が存在し、コロナでどのような加熱やダイナミックな現象が起きているのかが調べられ議論されてきました。また、フレアの発現、太陽風の起源などに関しても重要な研究成果が得られました。特に、口径50cmの可視光望遠鏡の観測は、太陽表面付近にある磁場構造を0.3秒角(太陽面で約200kmのサイズ)という高い解像度で分解して、太陽大気へのエネルギー注入に関する理解に大きな進展をもたらしました。また、極端紫外線や軟X線のコロナ観測により、解放されたエネルギーによるプラズマの応答が明らかになってきました。一方で、観測される太陽表面とコロナの間に存在する約2桁の温度ギャップや空間・時間分解能の大きな相違のため、エネルギー注入と解放の間で物理的に何が起こって、太陽大気のダイナミクスに至るかについては、観測的にブラックボックスな状態です。そこで、その鍵となる領域で働くブラックボックスな状態にある基礎的物理過程の解明を目的としたSolar-C(EUVST)ミッションを2020年代中盤に日本が先導する次期太陽観測衛星計画として立ち上げました。

ミッションの科学目的と観測戦略

Solar-C(EUVST)の科学目的として、I) 太陽大気(100万度超のコロナ)や太陽風の形成を導く基礎物理過程を解明すること、II) 太陽大気が不安定化し、フレア・プラズマ噴出を引き起こす物理過程を解明すること、を掲げています。この2つの科学目的の達成のために、以下の3つの観測を同時に可能にする紫外線分光観測を実現させます。まず、太陽大気の彩層からコロナにわたる温度領域を隙間なく観測できる性能です。彩層の1万度からコロナの100万度、さらにフレアで発生する超高温プラズマから発せられる1,500万度まで、3桁を超える温度域を大きな温度ギャップなく観測します。第2に、この広い温度領域にわたって、今まで成し得なかった高空間・高時間分解能でプラズマのダイナミクスを追随できる能力です。このために、今までの装置に比べ10 ~ 30倍のスループット性能を望遠鏡に持たせます。そして、これらの能力のもとで分光観測することで、温度・密度・速度といった物理量を診断します。これによってナノフレアや波動加熱の現場を直接とらえ、どんな物理機構がどの程度の割合で発生しているのか、また、太陽フレアにおける磁気リコネクション領域を空間分解しプラズマ診断することで、磁気リコネクションの高速化がどのように起きるのかを理解するなど、科学目的を達成するために設定された様々な観測課題に取り組みます。

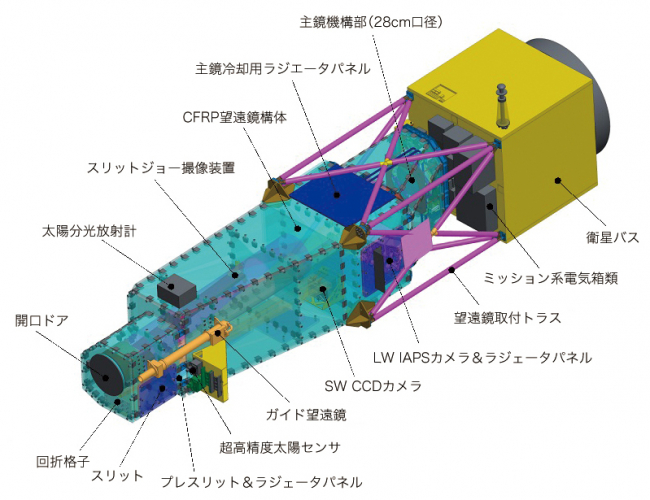

図2 高感度太陽紫外線分光望遠鏡(EUVST)

高感度太陽紫外線分光望遠鏡 (EUVST)

このように広い温度・高感度・高分解能を同時に実現する世界初の極端紫外線分光望遠鏡が、EUVST( EUV highthroughputSpectroscopic Telescope)です(図2)。この望遠鏡を搭載するミッションとして、Solar-C(EUVST)は公募型小型衛星4号機に選定されています(ISASニュース2020年7月号 )。現在の計画では、最も早くて2026年末にイプシロンSロケットにより、太陽を連続的に長期間にわたって観測できる太陽同期極軌道に投入され、第25太陽極大期の終盤に観測を開始することを希望しています。

EUVSTの光学系は単純であり、口径28 cmのオフセット主鏡により太陽の紫外線像をスリット面上に結像させ、スリットを通過した光を回折格子で波長方向に分散させて、高感度2次元カメラ(IAPSおよびCCD)でスペクトルを計測します。また、スリットジョー撮像装置は、スリット面上の太陽像を画像として撮影します。さらに、太陽からの極端紫外線量をモニターする放射計の搭載が予定されています。

EUVSTの開発は、日本が主導し、米国(NASA)および欧州諸国(ESAおよび各国宇宙機関)の参加を得て実施します。すでに、米国貢献については、NASAはMission of Opportunity公募選考を経て実施されたPhase A検討の結果に基づき2020年12月末に参加を決定しました。欧州諸国からも参加表明レターが届き、ESAも欧州としての参加に向けた調整を進めています。日本は、3mを超える長さを持つ望遠鏡の全体構造と指向制御が可能な主鏡機構部を中心に開発します。これはEUVSTの性能を実現させる上でキー技術であり「ひので」望遠鏡開発の経験・実績も最大限に活かせます。一方、米国や欧州諸国が開発したカメラなどの分光器コンポーネントを国際協力に基づき提供を受けます。このように、EUVSTは日本および世界から最高の技術を持ち寄って一丸となって作り上げる望遠鏡です。日本の推進体制は、宇宙科学研究所と国立天文台が中核となり、衛星および観測望遠鏡EUVSTを開発します。またデータ解析のためのサイエンスセンターを名古屋大学宇宙地球環境研究所が運営し、国内外の大学や研究機関もデータ解析・科学観測運用・地上観測・数値計算など多面で参加します。

ミッションがもたらす波及効果

Solar-C(EUVST)の科学目的達成を目指して推進することで、以下のように多様な分野への波及効果を期待できると私たちは考えています。

1 ) 太陽大気の形成を解明することは、太陽とは別の恒星大気がどのように作られるのかを理解することにつながります。

2 ) 太陽フレアの発生メカニズムおよび太陽風加速過程を理解することは、近い将来の宇宙天気予報(フレア予報、太陽風予報)につながります。

3 ) 地球上で再現実験のできない太陽の諸現象を分光観測・解明することは、プラズマ物理や原子物理など基礎過程の発見、理解、検証につながります。

4 ) 現在の太陽コロナや太陽風、そしてフレア活動を理解することは、生命が地球に誕生した当時の太陽地球環境を知ること、さらにはなぜ地球に生命が誕生したのかという謎の解明につながります。

5 ) さらに、工学的視点では、獲得する解像度の高い宇宙望遠鏡の技術や衛星の高精度指向安定技術は、我が国の高分解能を必要とする天文・地球観測衛星や実用衛星等の小型化・高度化に貢献します。

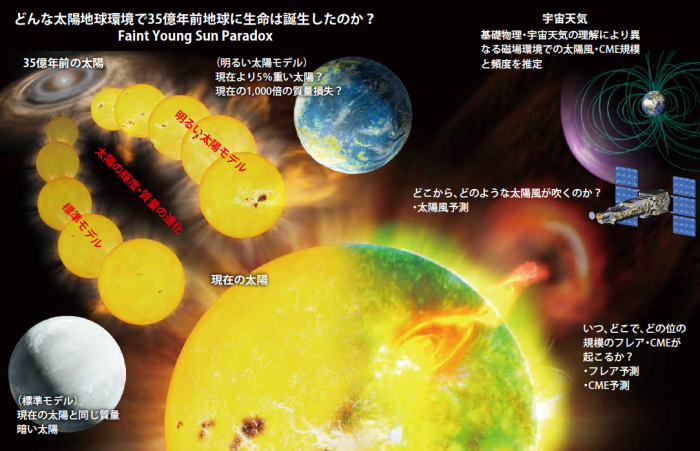

これらの多くはイメージしやすい波及効果ですが、4)は想像が難しいと思いますので、最後に図3を用いて少し詳しく説明したいと思います。

図3 Solar-C (EUVST)の波及効果: 35億年前の太陽地球環境と宇宙天気

地球に生命が誕生したとされるおよそ約35億年前は、標準太陽モデルによると太陽の核融合は現在よりも低調で、そのため太陽は現在よりも暗かったと考えられています(図3左側:標準モデル)。地球は全球凍結の状態にあり、生命が誕生する事が難しい状態にあったと考えられています(Faint Young SunParadox)。この問題は太陽と地球環境との関係に関する最大の未解決問題のひとつです。仮に35億年前の太陽質量が現在より5%程度重かったとしましょう。恒星の明るさは質量に強く依存するため、この場合、太陽は現在と同程度の明るさになり、温暖な地球環境が実現しパラドックスは解決します(図3左側:明るい太陽モデル)。一方で、太陽は、35億年かけて5%の質量を損失する必要があります。このためには、太陽の質量損失率が現在のものより2 ~ 3桁大きい必要があります。当時の太陽は自転速度も速くダイナモが活発で、非常に活動的であったと考えられます。そのため、現在の太陽と比べて太陽風やコロナ質量放出(CME)等による質量損失は現在の太陽より数桁大きかった可能性があります。Solar-C(EUVST)では、どこからどのような太陽風が吹くか、さらにいつどこでどのくらいの規模のフレア・CMEが起こるか、質量損失に関わる物理量をこれまでにないレベルで定量的に評価できるようになります(図3:右側宇宙天気)。初期太陽の電磁流体力学現象について、Solar-C(EUVST)で得られた知見に基づいて考察することで、どのようにして地球に生命が誕生したのかという問いに一石を投じる事ができると考えています。

このようにSolar-C(EUVST)による科学成果は太陽物理学だけでなく非常に広い範囲への波及効果が期待できます。周辺分野の方々と良い協力関係を築いて、Solar-C(EUVST)による科学成果をさらに拡大していきたいと私たちは考えています。

【 ISASニュース 2021年4月号(No.481) 掲載】