2017年3月27日11:00UT頃、カナダ上空で明滅するオーロラ(脈動オーロラ)が舞い乱れる最中、「あらせ」(ERG)衛星は地球から30,000km以上離れた磁気圏でプラズマと電磁場を観測していました。このとき「あらせ」とカナダ上空の脈動オーロラは、地球磁場の磁力線を介して繋がっていました(図1)。これは極めて好都合なことで、なぜなら、脈動オーロラの種である電子は、磁力線に沿って磁気圏から降り込んでくると信じられており、したがって、オーロラから磁力線をたどった先の磁気圏にいる「あらせ」は、電子の降り込みを引き起こす源たる現象を直接捉えると期待できるからです。実際にこの時、コーラスと呼ばれるプラズマ波動によって散乱を受けた電子が地球大気に向けて降り込んでいく様子を、人類は初めて目の当たりにしました。

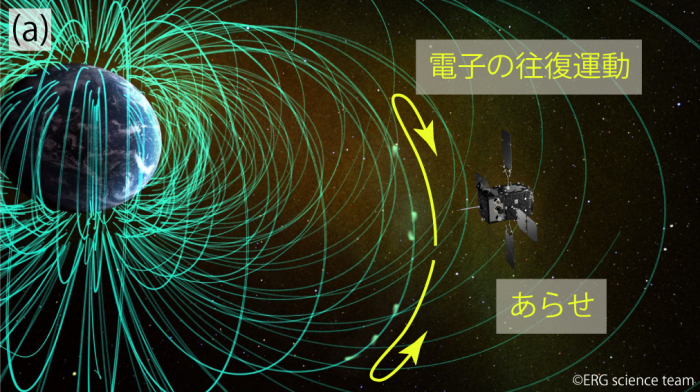

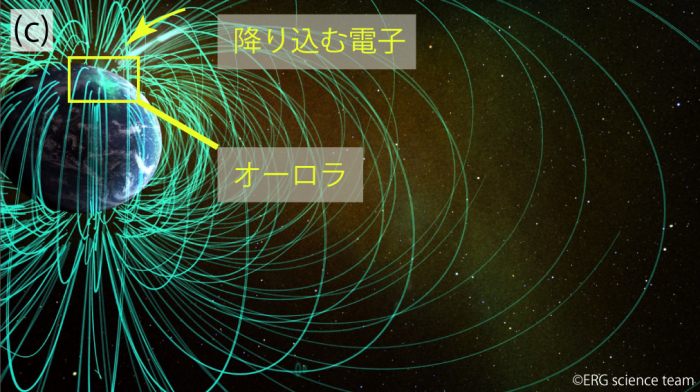

図1 「あらせ」衛星、地球、およびオーロラの位置関係。緑色の線が地球磁場の磁力線を表す。

(a)地球のまわりの宇宙空間内で磁力線に沿って往復運動する電子。(b)コーラス波動の電磁力により往復運動が破られ、磁力線に沿って大気に降り込もうとする電子。(c)降り注ぐ電子で発生するオーロラ。

「あらせ」と波動粒子相互作用

地球を取り巻く高エネルギー電子の雲である放射線帯は、ダイナミックに生成と消失を繰り返すことが知られていますが、発見から60年以上経った今日でもその消長のメカニズムは解明されていません。放射線帯に存在する高エネルギー電子の起源は太陽風や地球電離圏にありますが、そのエネルギーはもともとエレクトロンボルト(eV)帯あるいはそれ以下であり、その電子をメガエレクトロンボルト(MeV)もの高エネルギーにまで加速する機構の解明は、磁気圏プラズマ研究における最重要課題のひとつとなっています。また、これらの電子は地球磁気圏に貯められ、何かの拍子に地球の両極へと降り注ぎ、ときにオーロラを発生させつつ消失することもあります。その加速・消失機構として電磁波動と荷電粒子の相互作用(波動粒子相互作用)の重要性が理論的に指摘されていますが、観測的な検証は追いついていません。このような背景のもと、"Exploration of energization and (loss of electrons viaelectromagnetic) Radiation in Geospace"を標榜して計画されたのが、ジオスペース探査衛星ERGプロジェクト(打上げ後の衛星愛称が「あらせ」)でした。

中間エネルギー粒子分析器MEPの開発

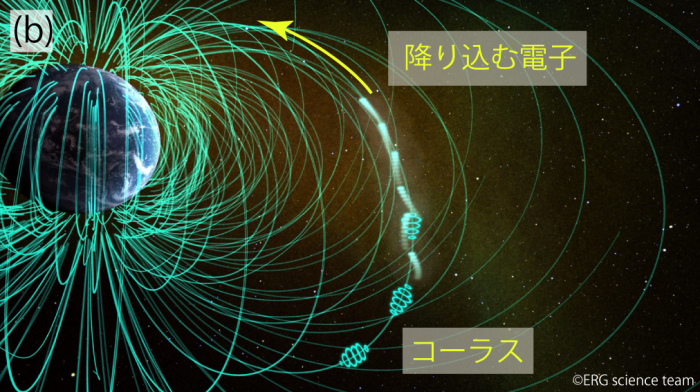

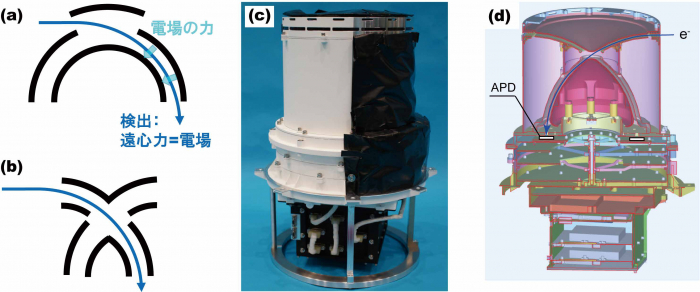

エレクトロンボルトからメガエレクトロンボルトという、6桁に及ぶエネルギーレンジにわたって起こる粒子加速・消失現象を捉えるためには、低エネルギー(eV-keV)から高エネルギー(数100 keV-MeV)までの広範囲にわたる荷電粒子の観測が必要です。このなかでも中間エネルギー(数keV から数100 keV 程度)の計測技術は世界的に未発達であり、その観測を成功させることが、比較的小型な「あらせ」という衛星で一級の成果を創出するための鍵となると目されていました。私にとって幸運だったのは、宇宙科学研究所で修士論文のテーマを探していた当時(2004年頃)、この中間エネルギー粒子分析器の開発がほとんど白紙状態だったことです。特に、従来の低エネルギー粒子観測に用いられてきた、トップハット型と呼ばれる静電分析器の相似拡大で中間エネルギー粒子を計測しようとした場合、観測器のサイズが巨大になってしまうという問題があったため、私は新しい静電分析器の形状(カスプ型)を考案し、実験室モデルでその性能を検証しました(静電分析器の原理の詳細は図2a、b参照)。この静電分析器が、「あらせ」の中間エネルギー電子分析器MEP-e(図2c、d)および中間エネルギーイオン質量分析器MEP-iのエネルギー分析機能を担っています。

図2 トップハット型静電分析器の概念図(a)、カスプ型静電分析器の概念図(b)、および中間エネルギー電子分析器MEP-eのフライトモデル(c)と断面図(d)(Kasahara et al., Earth, Planets and Space, 2018より転載)。静電分析器とは、入射粒子のエネルギーを測定するために、分析器内の荷電粒子の通り道に電場を印加して特定のエネルギーを持つ粒子のみを検出器に導くもので、二重球殻状の電極を利用した設計が広く用いられている。球殻間の電場とちょうど釣り合うような遠心力を感じる粒子のみが球殻間を通過して検出される(エネルギーの高すぎるもの、低すぎるものは球殻の内壁に衝突して、出口にたどりつけない)。電場を強くせずに、すなわち遠心力を固定して、計測エネルギーを高くしようとすると、電極の曲率半径を大きくする必要がある。トップハット型(a)では、入射電子を通す二重球殻の曲率中心が分析器中央の対称軸付近にあるが、カスプ型(b)では、曲率中心を対称軸から大きくずらすことで、一定の曲率半径に対して分析器全体のサイズを約半分に縮小している(それでも他機器に比べると大きいため、質量管理の調整会議などではずいぶん肩身の狭い思いをした。次に手掛けるのは小型の分析器にしたいと思っている)。なお、フライトモデル(c)の外観で異彩を放つ白色塗装面と黒色面(ブラックカプトンMLI)のコントラストは、熱設計の産物である。検出器を性能維持温度範囲に保つ(本文参照)ため、熱設計には腐心した。フライトモデル設計前にはエンジニアリングモデルの熱平衡試験を繰り返し、衛星システムとのインタフェイス調整もぎりぎりまで繰り返した。熱グループの方々には大変お世話になった(ご迷惑をおかけした)。

「あらせ」に向けて粒子分析器のプロトモデルを検討する段階で、特に深刻だったもう一つの課題が、放射線帯探査ゆえの背景雑音でした。放射線帯での粒子観測では、観測器筐体を貫通する高エネルギー粒子や二次生成粒子が検出器を直接叩くことで、背景雑音が生じます。そこで私は、半導体検出器である APD( Avalanche PhotoDiode)と前述のカスプ型静電分析器とを組み合せることで、背景雑音を除去しようと考えました。静電分析器とAPDは独立にエネルギーを測定するため、それらを比較することで、雑音信号を棄却するわけです(雑音の場合は両エネルギーが一致しにくい)。さらに、1年を超える放射線帯領域での観測を念頭に、APD に高エネルギー陽子・電子を照射してその劣化の度合いを定量的に評価し、「あらせ」ミッションにおける要求性能を満たす放射線シールド厚および検出器温度を算出しました(APDの温度が高いと、放射線照射による劣化の影響が大きいため、一定程度の低温状態で動作させることが求められる)。ここで得られた実験結果を基盤として、MEP-eの設計が固まっていきました。

このような原理考案・実証をしていたのが2004-2011年頃でした。当時は、外部的なスケジュールの縛りもない牧歌的な雰囲気の中、「観測器の名前は何にしよう」と考えたり、「オーロラ電子を狙って高い角度分解能を持つ設計にしよう」と議論したりしていました(前者については結局、プロジェクトで統一感のある名称ということであえなく機械的に決まりました。後者の角度分解能は後述の成果につながりました)。その後、ERGが2012年8 月にプロジェクト化されてからはほとんどプロジェクト専属となり、特に2013年春の基本設計確認から2016年6月にMEPのフライトモデルを最終的に衛星側に引き渡すまでは、MEP開発スケジュールの線表を管理しつつ実験室にこもる日々になりました。実際には、むしろ線表に管理される日々でしたが(ISASニュース2017年12月号ERGプロジェクトリレートーク「MEPの闇と影」)、要求性能の実現とスケジュールだけ気にすればよく、作業に没頭させてもらえたことは大変にありがたいことで、ERGプロジェクト経営陣および当時の所属であるISAS太陽系科学研究系の懐の深さがあればこそだったと思います。

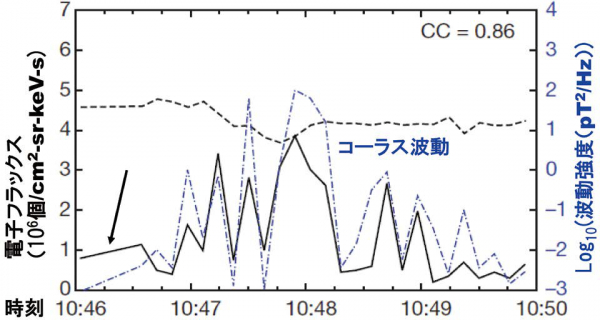

MEP-eが照らす光

2016年12月20日にイプシロンロケット2号機による「あらせ」の打上げが成功裏に実施され、その後の初期運用を経て2017年3月24日に定常運用に移るや否や、地上の観測カメラと「あらせ」の同時観測が実現しました。その中には、地上カメラが「脈動オーロラ」を捉えている事例もありました。脈動オーロラとは、数秒から数十秒の周期で明滅(脈動)する淡い斑点状のオーロラです。通常、磁気圏の電子は、地球磁場の磁力線方向に沿って南北運動を繰り返しており、地球の大気に降ってくることはありません(図1a)。というのも、電子が磁場中を運動する際には、ローレンツ力により磁力線に沿って螺旋運動しますが、地球磁場中では、さらに地球から磁気圏へ磁力線に沿って押し返す力(これもローレンツ力)も働くために、磁力線の方向と電子の進行方向とのなす角(以後、ピッチ角)が小さい、すなわち電子の進行方向が磁力線方向によく揃っている場合でないと、大気に届かずに跳ね返されてしまうからです。脈動オーロラが明滅するのは、時々、一部の電子の進行方向が磁力線に揃えられて大気に降りこむからだと考えられますが、そのようなピッチ角変動を駆動するメカニズムが問題です。その主要候補が「コーラス波動」とよばれる、磁気圏内のプラズマ波動によるピッチ角散乱でした。コーラス波動によるローレンツ力が電子を散乱すると、なかには磁力線の方向に進み、地球大気に到達できる電子も発生する、というわけです。ただし、そのようなピッチ角散乱の現場で、大気に到達できるピッチ角(今回の場合は2.5度以下)の降り込み電子が本当に発生しているかどうかを調べるには、過去の観測では角度分解能が不足しており、実証の決定打を欠いていました。例えば、角度分解能が20度の場合、電子のピッチ角が3度から2度に散乱されても、判別できないためです。一方で、角度分解能3.5度(磁力線方向を中心とすると、±1.75度)のMEP-eならば、降り込み電子だけにフォーカスして量の変動を調べることができます。私は、地上の観測カメラが脈動オーロラを捉えており、かつ、その視野の中に「あらせ」につながる磁力線の根元があり、さらに「あらせ」が(波動粒子相互作用の現場である)赤道面に滞在していた幸運な事例(図1)を探し出し、MEP-eを中心とする観測データを解析しました。すると、間欠的に発生するコーラス波動と同期して、降り込み電子のフラックスも大きく変動する様子が驚くほど明瞭に抽出されました(図3)。これは、前述のようなコーラス波動による電子のピッチ角散乱がオーロラの起源となっている決定的証拠であり、MEP-eの高い角度分解能によって初めて観測が可能になったものです。こうして、(1)コーラス波動の発生 →(2)波動によるkeV電子の「南北往復運動の破れ」 →(3)keV電子の大気への降り込み →(4)オーロラの発光、という一連のプロセス(図1)が間欠的に起きることで脈動オーロラが発生していることが、疑いようなく実証されました。かつて闇の淵から生まれたMEP-eが、これまで見えなかったオーロラの起源に光を照らした瞬間でした(参考動画:https://vimeo.com/255272730)。

図3 電子フラックス(黒線)と波動強度(青線)の時系列対応。コーラス波動が強まった時に降り込み電子のフラックス(黒実線)が増大する(往復電子が流れ込んでくる)。Kasahara et al., Nature, 2018の図を再編集した。センサ開発着手からこの黒い実線を得るまでに十有余年の歳月が流れた。

光の先に、再び闇

では、脈動オーロラや電子の降り込みの謎がすっかり解けたかというと、そうでもありません。まず、脈動オーロラの明滅メカニズムについていえば、コーラス波動がどうして間欠的に出現するのか、という根本的疑問が残されたままです。これについては、今後の観測や理論が明らかにしてくれるかもしれませんが、現時点ではどこから攻めるべきかも、正直なところ、はっきりしません。一方、放射線帯のMeV電子の消失(大気圏への降り込み)という観点でも、コーラス波動による電子の散乱をより深く観察していく必要があります。電子の降り込みに関しては理論・モデリング研究が古今東西にわたって展開されていますが、現実の自然界で成り立っていないような仮定が(無意識的あるいは意識的に)しばしば取り込まれてしまうため、観測との比較は不可欠です。しかしながら、観測の方にも様々な制約があるため一筋縄ではいかず、これから小さな灯りをたよりに暗闇を手探りで進まねばなりません。

謝辞

ERGプロジェクトを通じて(プロジェクト化以前から)かけがえのない体験をさせていただきました。チームでなければ成しえないプロジェクトには悪魔のような魅力がありました。機器開発および衛星開発を通じてお付き合いいただいたメーカの方々、「あらせ」を成功裏に打ち上げてくださったイプシロンロケットプロジェクトの皆様にこの場を借りて改めて感謝の意を表します。ERGプロジェクトメンバーをはじめとするJAXAの教育職・一般職・秘書の方々には、技術的・事務的・精神的にいつも支えていただきました。たくさんの人に支えられ美しい宇宙の神秘を垣間見られたことに、謹んで感謝いたします。

【 ISASニュース 2019年5月号(No.458) 掲載】