はじめに

地球周回軌道から撮像された地表の画像は、インターネット上でも自由に見られるようになってきており、人々の生活に親しみのあるものになってきている。特に近年では、100 kg以下の小型衛星が数億円で開発できるようになったため、これを多数機打ち上げて、数時間以内に、地球上のあらゆる場所の光学画像を低コストに提供できるサービスやビジネスが米国で進んでいる。しかし光学画像は、昼間の晴天時での撮像に限られており、東南アジアのような多湿の地域では鮮明な画像が得られる機会は少なくなる。

今回ご紹介する衛星搭載の合成開口レーダ(Synthetic Aperture Radar, SAR)は、降雨や雲によって大きな減衰を受けずに透過できるマイクロ波を利用した地球観測手法である。衛星搭載SARでは、500 km以上の高度からマイクロ波(その中でもX帯という帯域に含まれる10ギガヘルツ付近の周波数)を放射して、地表から反射されてくる微弱な信号を受信するために、kW(キロワット)級の送信高周波電力と、撮像感度を上げる上で面積数平方メートル以上のアンテナが必要となる。このため、SAR搭載の地球観測衛星は、質量1t 以上の大型衛星に限られ、開発コストは100億円以上かかっていた。

しかし、この状況が変わりつつある。昨年には、欧米で小型衛星によるSAR観測が試験的に行われた。SARが安価な小型衛星に搭載できるようになれば、これを多数機打ち上げ、世界中を「いつでも、どこでも」常時観測が可能な小型SAR衛星の多数機コンステレーションが現実のものとなる。コンステレーションとは、もともと「星座」を意味する言葉であるが、人工衛星の分野では全地球規模で人工衛星を多数機配置したシステムを指す。

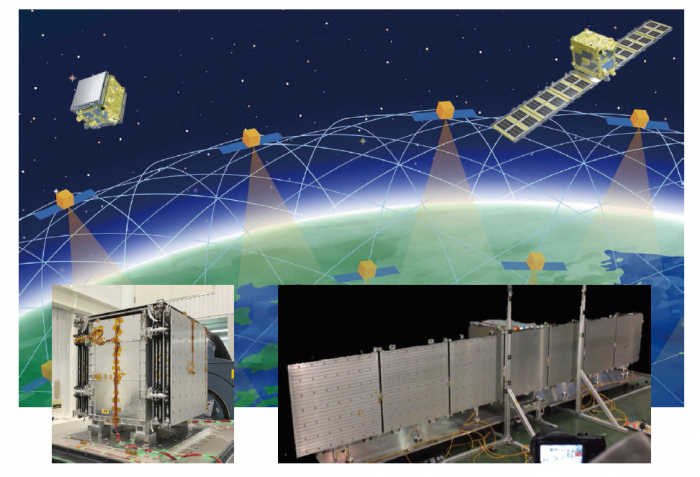

筆者らは、100 kg程度の小型衛星に搭載できるSARを開発することを目標として、東京工業大学の研究者と共に、宇宙科学研究所内研究費や科研費を足がかりに研究開発を行ってきた。幸いなことに、内閣府の革新的研究開発推進プログラムImPACTの支援も2016〜2018年度に受けることができ、この度、一定の成果を達成した。本稿では、小型レーダ衛星の多数機コンステレーション(下記イラスト参照)へと発展しつつある、宇宙研発の技術開発を紹介する。

小型レーダ衛星の編隊飛行を目指して

宇宙研では、内閣府の革新的研究開発推進プログラムの支援を受け、合成開口レーダ(SAR)を小型衛星に搭載させる技術開発に成功した。表紙写真(下段右)は、0.7m×0.7m×0.7mの小型衛星構体から展開されたSARアンテナである。この技術を用いて全天候型の地球観測が可能な小型SAR衛星を多数機打ち上げて人工衛星の星座(コンステレーション)を構築し、「いつでもどこでも地球観測」をビジネスにする準備がベンチャー企業によって進められている(イラストⒸ科学技術振興機構)。

小型レーダ衛星システム基本設計

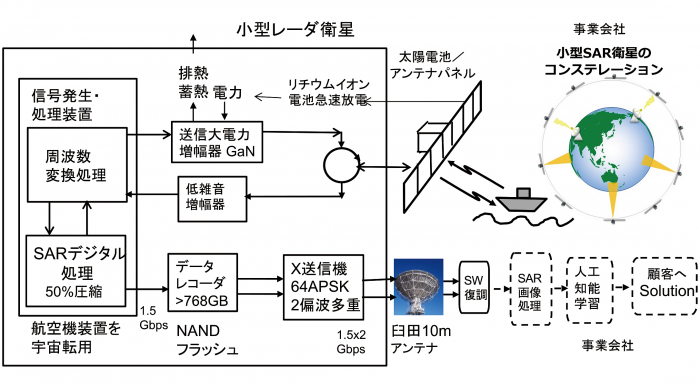

従来は重量1t以上、開発費は100億円以上であったSAR衛星を、重量100 kg級、量産コスト数億円にするには、使用部品、信頼性の考え方などに加えて、SARミッション機器の小型軽量化が必要である※1。図1には、小型SAR衛星システムのブロック図を示す。考慮すべき点は、①数平方メートルの面積のSARアンテナを小さいロケットフェアリングに収納するアンテナ技術、②kW級の大電力、高発熱を伴う送信信号電力増幅器の電気的、熱的な技術、③大電力を太陽電池パドルで発生して蓄電池に蓄積し、SAR観測時に短時間に放電する衛星電源系の技術、④毎秒ギガビット以上のデータ伝送速度、データ蓄積量が数百ギガバイトのデータ蓄積技術、など多岐に及ぶ。

図1 小型SAR衛星システムと多数機コンステレーションのブロック図。

これらの技術は、従来の小型衛星の技術レベルを凌駕するものであるが、筆者は1990年代に宇宙研のM-Vロケットによる深宇宙探査機の開発を経験してきた。そこでは、電気通信分野のみならず、構造・熱系技術を含めた包括的な衛星技術開発を行ってきたが、その経験を小型SAR衛星の開発に有効に活かせたと感じている。また、これらの開発で、大学院生2名が工学博士の学位を取得し、IEEEなどの査読論文6件、特許3件を出願できた。

SARアンテナ

合成開口レーダ衛星には面積数平方メートル以上の送受信アンテナが必要になる。小型衛星搭載には、収納時にはコンパクトになり、低コスト化も図れる方式のアンテナでなければならない。筆者らは平面アンテナを軌道上で展開し、必要なサイズのアンテナを形成する新たな手法を開発した※2-4。

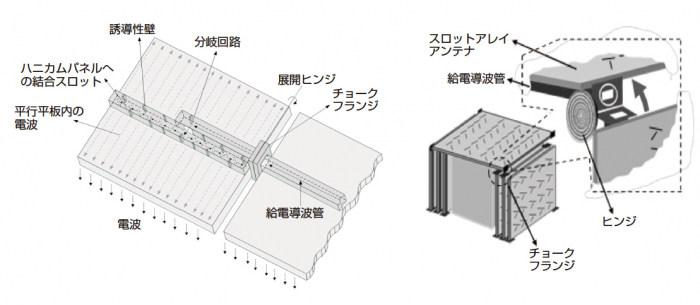

図2 左:ハニカムパネルと導波管を一体化したアンテナパネルの構造。右:展開ヒンジ部のチョークフランジによる導波管非接触給電。

筆者らはこのためのアンテナとして、東京工業大学のグループが長年にわたって開発してきたハニカム構造スロットアレイアンテナ(図2左)に着目し、矩形形状のアンテナパネルを、展開方式の大型アンテナに適用した。提案するアンテナは、一辺が70 cmの正方形の誘電体ハニカム材の表裏にアルミ薄板を貼ったパネルを複数枚展開して実現する。パネルには、その上面の中央部にマイクロ波を給電する導波管が装着され、下面からマイクロ波が入放射してアンテナとして機能する。導波管を通じてマイクロ波を伝送する仕掛けで、全パネルが1つのアンテナとして有効に働くためには、各パネルへの給電が同位相で均一の電力である必要があり、そのための導波管回路(トーナメント回路※という)も有している。

このような組み合わせパネルがアンテナとして機能する原理は次のように説明できる。パネルに装着した導波管にはマイクロ波の波長に関係して規則的に窓(結合スロットという)が開いていて、パネル内部に波面位相の揃ったマイクロ波を供給する。マイクロ波はそこからパネルの端まで拡がって伝搬していき、パネル全体へ行き渡る。パネル下面には、放射用のスロットがやはり開いており(表紙写真下段右のアンテナ表面に周期的に細かいスロットが見える)、そこを通じてマイクロ波はパネル全面から空間に放射されていく。この放射スロットの配置間隔もマイクロ波の波長に関係して定まる。パネルの全面から位相の揃ったマイクロ波が放射されるように、また、マイクロ波強度がバラツキを持たないように,電磁界解析を行って設計してある。

著者らが提案してきたこのアンテナには、パネル展開に伴ってパネル間にマイクロ波を効率的に給電するための特長がある。図2右のチョークフランジという機構がそれである。隣り合うパネルの導波管でマイクロ波を受け渡しする際に、向き合う導波管の間で隙間ができると、そこからマイクロ波が漏れてしまって損失になる。展開機構には遊びが必要なため、このような隙間は避けられないが、そのような状況であっても導波管同士でマイクロ波を効率よく受け渡し可能とする必要があった。仕組みとしては、導波管から1/4波長離れたフランジ上の位置に1/4波長の深さの溝を掘ることで、漏れ出るマイクロ波からは短絡しているように見せることで漏れを防ぐ。このようにして導波管同士を非接触としてもマイクロ波が漏れにくいようにできる。電磁界解析の結果、溝の形状を円ではなく卵型にすると、より広い周波数範囲にわたって損失を極めて小さくできることが分かった※5。

X帯大電力増幅器

SARには、衛星軌道から地表に送信信号を発射して、地表から反射してくる信号を検出するために、kW級の大電力なマイクロ波増幅器が必要である。従来は進行波管とよばれる電子管が用いられていたが、本開発では高効率な半導体デバイスの窒化ガリウムHEMT(High Electron Mobility Transistor)素子を用いて装置を開発した。平面回路上に実装された半導体増幅器の出力を、導波管共振器に導いて共振器内で合成を行う電力合成器を、東京工業大学の協力で開発した※6。

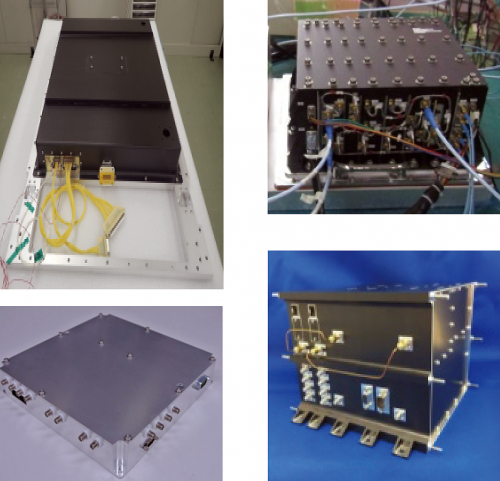

発熱量も大きいため、熱設計も重要な課題である。例えば日本列島主要部上空を人工衛星が通過する時間は5分程度であるので、5分間のSAR観測に耐えられるように、伝熱・蓄熱・放熱を組み合わせた設計とした。熱容量の大きいアルミ合金製の衛星パネルにほぼ直接発熱部を装着する構造として5分間の発生熱を蓄熱する。SAR観測終了後には、衛星構体放熱面から熱冷却が行われていき、100分程度後の次の軌道周回までに冷却されるようにする。衛星構体に装着されたX帯電力増幅器の写真を図3上段左に示す。

図3 上段左:蓄熱板を兼ねた衛星構体に実装されたX帯1kW電力増幅器。上段右:航空機搭載装置を改修したSAR信号発生処理装置。下段左:NANDフラッシュメモリを搭載した768ギガバイト、速度毎秒2ギガビットのデータレコーダ。下段右:毎秒1.3ギガビット×2チャンネルのX帯高速送信機。

大容量、高速なミッションデータの発生・処理・蓄積・伝送装置

SARの観測データのデータ発生速度は毎秒ギガビット に及ぶ。図1の右側に示すように、大容量のデータは高速で地上にダウンリンクされて、地上でSAR画像生成の演算処理が行われる。このため搭載のSARミッションデータの発生・処理・蓄積・伝送装置は、その速度が毎秒数ギガビット、容量は数百ギガバイトというオーダーである。ハイエンドの地上装置に比較すれば驚くような数字ではないが、制約の多い衛星搭載電子装置としては難易度が高い技術である。民生の高速デバイスを新規に利用するため、電子回路基板の振動、衝撃、熱サイクル耐性や、真空下で駆動した時のデバイスからの排熱の課題など、地道に技術的な開発を実施してきた。

図3には、このようにして開発されたデータ処理装置の外観を示す。上段右はSAR信号発生処理装置であり、三菱電機製の航空機搭載装置を衛星用に改修した物である。下段左は、NANDフラッシュメモリを搭載したデータ容量768ギガバイトのデータレコーダである。下段右は、X帯高速送信機であり、64 APSK変調、シンボルレートは毎秒300メガシンボル、右旋円偏波と左旋円偏波の偏波多重により、毎秒1.3ギガビット×2チャンネル の通信速度を有する。

宇宙研発、小型SAR衛星のコンステレーション

2016〜2018年度のImPACTプログラムでは、いままで紹介してきた技術開発を行ってきたわけであるが、これらはハイリスク、ハイリターンを狙った技術開発であり、いくつかの課題が残されているものもある。しかし、幸いなことには、この技術による小型SAR衛星の多数機コンステレーションを社会実装する事業会社Synspective社※7が設立された。事業会社には投資機関のご支援が得られ、2019、2020年度に実証1、2号機を打ち上げ、その後、小型SAR衛星の多数機コンステレーションを実現する計画がある。この事業会社は、図1の右側に描いたように、合成開口レーダによる「いつでも、どこでも地表撮像」の情報を他のセンサ情報と組み合わせるソリューションビジネスをすることを特徴としている。いわば、従来の宇宙ビジネスがハードウェアを販売するものであったのに対して、ハードウェア技術の優位性を武器に情報ソリューションを販売するものである。

筆者は本年3月をもって38年間お世話になった宇宙研を退職することになっている。長きにわたる宇宙研での科学衛星の技術開発やプロジェクト実践経験は、本稿で紹介した小型SAR開発の源であった。退職間近の身ながら、事業会社による小型SAR衛星の多数機コンステレーションを牽引できることは、社会に貢献すべき工学研究者として誇りでもある。そのような機会を与えてくださった宇宙研の皆様、メーカ、大学、内閣府の皆様に感謝して、結びといたします。

※トーナメント回路:高校野球の対戦トーナメント表のような分岐合流の構造をもった回路。

※1 H.Saito, et al. IEICE Trans.Electron. vol.E100-B, no.9, pp.1653-1660.Dec.2017

※2 P. R. Akbar, et al IEEE Trans. Antennas and Propag., vol. 64, no. 5, pp. 1661-1671, May 2016.

※3 V. Ravindra et al. ibid. vol. 65, no. 5, pp. 2144-2156, May 2017.

※4 B. Pyne, et al. ibid. vol.66, no.7, pp.3463-3474, July 2018.

※5 B. Pyne, et al.IEEE Trans. Microwave Theory and Techniques.

https://ieeexplore.ieee.org/document/8580401

※6 V. Ravindra et al.IEICE Trans.Electron. vol.E100-C, no.12,pp.1087-1096, Dec.2017

※7 https://synspective.com/

【 ISASニュース 2019年2月号(No.455) 掲載】