結晶化の初期過程

我々の周りを見渡すと、空気や水、ビールやワインなどを除いては、目にする物質のほとんどすべてが固体です。固体物質は身近にあふれているために、簡単に形作られるように感じるかもしれませんが、実はガスが固体になるには非常に大きな障壁が存在しています。液体が固体になるにも、大きな障壁があります。例えば、皆さんに最も身近な水の融点はご存知の通り0℃です。しかし、水は0℃で凍ることはありません。水が氷になるには核生成という分子が集まって結晶の核を作るプロセスを経る必要があり、その核生成には大きな障壁があるのです。水分子が規則正しく並んで結晶を作ろうとするときに、必然的に作られる表面のために自由エネルギーに不利が生じます。核の表面にいる分子は非常に不安定で、簡単に離れてしまうのです。結晶化が進むためには、より大きな自由エネルギーの利得を得るための過冷却が必要になります。核生成理論から、表面自由エネルギーが小さいと、結晶化に必要な過冷却度は小さくなることが分かっています。また、分子同士の付着確率(くっつきやすさ)が大きいと、同様に核生成しやすくなります。

では、水が氷になるにはどの程度の過冷却が必要なのでしょうか。過冷却の度合いと結晶化までの時間には関係があり、およそ-40℃以下になると水としては存在できなくなって直ちに氷になります。同様に、ガスが冷えてある鉱物に対して熱平衡になってもダストはすぐには形成しません。それでは、ガスからダストが形成するためには、どの程度の過飽和(液体の過冷却に対応)が必要になるのでしょうか。その答えは、実は簡単ではありません。というのも、結晶になるより前に、結晶よりも表面エネルギーの小さな非晶質粒子の核を作ると、より小さな過飽和で結晶化が進む可能性があります。原子や分子からダストが生成するとき、どのように障壁を超えて核生成するのでしょうか。2017年度に始まった我々の小規模計画DUSTプロジェクトでは、海外の観測ロケットを用いた微小重力実験を行い、ダストの2つの物理量(表面自由エネルギーと付着確率)の決定と赤外線スペクトル観察による核生成経路の探索から、ダストの生成過程の解明を目指しています。

DUSTチームのアプローチ

地球外からやってくる固体物質である隕石や塵を分析すると、太陽が生まれた46億年よりもずっと昔に形成したダスト(プレソーラーダスト)が見つかります。また、星々の光のスペクトルを観測すると、ダストに起源を持つ特徴的な強度プロファイルを示す波長帯(フィーチャーと呼ばれる)が見られます。これまでの分析や観測、理論的アプローチによって、太陽系の元となったダストは超新星残骸や進化末期の赤色巨星の周囲で作られたことが分かっています。ガス分子が集まって固体となる、ただそれだけのプロセスなのに、なぜ、ダストの生成過程を理解することは難しいのでしょうか。我々は、その主な原因が『ナノ粒子に特有の物性』にあると考えています。ダストの成長は、0.1 nmの原子、分子から100 nmまで、原子・分子の物理でも、マクロな固体の性質でも説明のできない"ナノ"のサイズ領域で進みます。それにもかかわらず、従来はマクロな固体の物性や熱力学を用いたアプローチで主に研究されてきました。実は、物質のサイズがナノ領域にまで小さくなると、融点が下がったり拡散速度が大きくなったりと、マクロな固体とは物性が異なってくることが知られています。

これまでの我々の研究で、表面自由エネルギーと付着確率の2つの物理量が、核生成の予測結果に最も大きな影響を与えることが分かっています。従来は、ダストの特徴を理解するためにマクロな固体の表面自由エネルギーを用いて、付着確率は100%と仮定するのが一般的でした。ダストが生成する環境やサイズ領域における、これらの物理量を求めるために、我々は干渉計を用いた核生成実験をスタートさせました。この手法により、過飽和雰囲気からダスト類似物が核生成する際の温度と圧力(過飽和度)を同時に計測し、新規の核生成理論によるモデルと比較することで、2つの物理量を決定することに成功しました。さらに、核生成過程を理解するために、その途中過程の結晶構造を調べられる赤外線スペクトルのその場測定も開始しました。この装置を用いると、天体観測で得られている赤外線スペクトルと直接比較することができるという大きなメリットもあります。これまでは、地上でダストの候補物質を媒質(主に臭化カリウム)に埋め込んで赤外線スペクトルを測定していました。そのため、埋め込むことによる凝集や表面構造の変化、粒子表面の電荷が媒質の分極によって打ち消されることによるピークシフトなどの影響を受けたスペクトルを基準とした天体のスペクトル解析に甘んじていました。我々の方法ではこれらの問題をなくし、天体の赤外線スペクトルと直接比較可能なスペクトルを取得できるようになりました。

微小重力実験の必要性

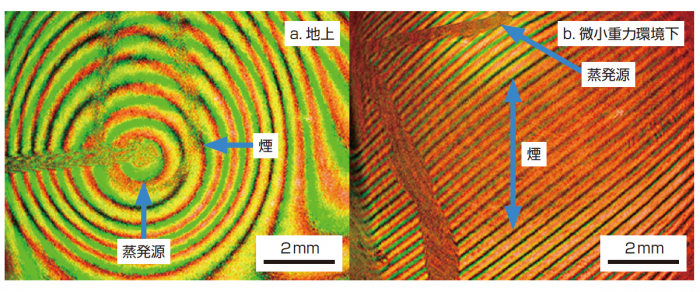

地上でダストの材料物質を加熱蒸発させて赤色巨星周辺のダスト形成領域を再現しようとすると、図1aに示すようにガス雰囲気中の濃度勾配、温度勾配が巨視的な密度差対流を生み、ダストの生成環境に大きな不均質が生じます。一方で、微小重力下では、図1bに示すように蒸発ガスは蒸発源から等方的に拡散するために、核生成は均一な条件で起こります。

我々のこれまでの実験で、ガスからの核生成においても溶液からの核生成と同様に、結晶が直接生成するのではなく、非晶質(液体)状態を経由することが分かってきました。赤外線スペクトルのその場測定では、初めに非晶質の特徴を示すスペクトルであったのが、時間の経過と共に結晶に起因する特徴を示すスペクトルに変化していく様子が見られています。これは、結晶よりも表面自由エネルギーの小さな非晶質粒子が生成した後に、ある待ち時間を経て、結晶が核生成するという2段階の生成過程の存在を示唆しています。

図1 ダスト生成の模擬実験で得られる二波長干渉像の地上実験(左)と微小重力実験(右)の比較。任意の物質を蒸発源から加熱蒸発させると、冷却に伴ってダスト類似物であるナノ粒子が生成する。その粒子は、レーザー光を散乱するために、煙のように見える。核生成が起こる直前の干渉縞の変化から、温度と濃度を同時に決定できる。a.地上で加熱蒸発させると、重力の影響で煙は対流によって上方に運ばれる。b.微小重力環境下で加熱蒸発させると、蒸発源から等方的に拡散した後に均質核生成し、そのまま広がっていくために幅広い煙が得られる。

S-520観測ロケットを用いた微小重力実験

観測ロケットで得られる10-⁴G程度の微小重力環境では、ガスの揺らぎは無視できるほどに小さく、また、微小重力時間も長いために、乱流が落ち着くまでと、実験開始後に蒸発源の温度が均一になるまでの時間を確保できます。さらに、核生成した後に冷却過程で起こる赤外線スペクトルの変化も長時間にわたって測定することができます。

小規模計画DUSTプロジェクトに先立って2012年に実施したS-520 28号機の実験では、宇宙における鉄の存在形態の謎に迫る実験を行いました。天体観測からは、星間空間では鉄の99%がダスト(固体)として存在していると言われています。しかし、そのダストがどのような鉱物であるのかは、観測からも隕石の分析からも確かめられていませんでした。そのため、スペクトルに特徴がないために天体観測では検出できない金属鉄だろうと信じられてきました。この謎に決着をつけるため、宇宙に存在する鉄の主要な供給源である超新星爆発の後に、鉄粒子が生成する可能性を調べる再現実験を行いました。鉄がガスから固体になる様子を観察したところ、核生成は10¹³から10¹⁴(= 蒸気圧/平衡蒸気圧)もの超高過飽和になって初めて起こることが分かりました。温度にすると1000Kを超える大きな過冷却です。また、核生成の際の付着確率を調べた結果、これまで100%と考えられていた付着確率が、実は0.002%程度であることが明らかになりました。これは、金属鉄粒子の生成は非常に限定的なことを示しており、鉄は化合物として存在している、または、不純物として他の粒子にくっついているという可能性を示唆しています。この結果は、宇宙における鉄の主要な存在形態は金属ではないことを示す成果で、新たな問題を提起することになりました。

2015年に行ったS-520 30号機の実験では、独自に開発した浮遊ダスト赤外線スペクトルその場測定装置を小型化して搭載することで、天体周辺に浮いているアルミナダストの赤外線スペクトルの再現に成功しました。加えて、これまで理論的に説明のできなかった、ガスから固体粒子が生成する過程(核生成過程)の一端が、時間を追って取得したスペクトルから明らかになったことで、原子や分子から材料を作るボトムアップによるナノ粒子の生成過程を思うがままに制御できる可能性も広がっています。

日米欧との国際協力によるDUST計画

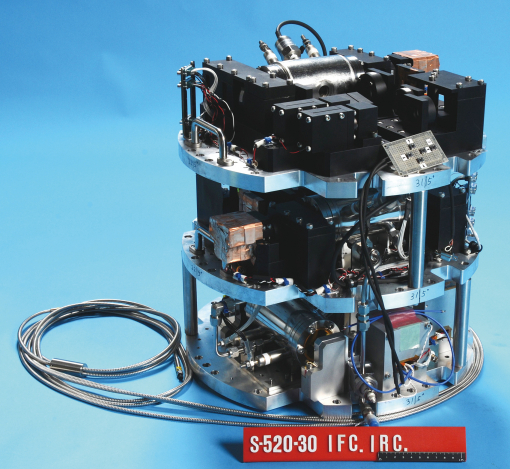

日本の観測ロケットを用いた微小重力実験では、残念ながら実験試料や実験装置を回収することができません。図2に示すS-520 30号機で用いた実験装置も、今は生成したダストと共に太平洋の海の底です。海外の観測ロケットを用いることで試料回収ができれば、生成したナノ粒子を実験室に持ち帰り、透過電子顕微鏡観察や赤外線スペクトル測定などの詳細分析が可能になります。これにより、生成粒子のサイズや数密度、結晶構造や結晶性などを決定できるため、得られたナノ粒子の物理量がどの鉱物に対応するものかを決められます。これにより、初めて生成物質を確認しながら天体周囲での宇宙ダストの核生成を直接論じることが可能になるのです。さらに、物質進化を理論的に扱う際や、従来の実験的研究を進める際の条件選びにも生かすことができます。また、生成したダストのサイズが分かると、核生成理論と直接比較することで、ナノ粒子特有の融合成長の頻度も議論可能になります。そのため、結晶成長分野で今まさにホットな話題となっている核生成を含めた結晶化の初期過程に直接切り込むことが可能で、その理解のブレークスルーとなり得ます。これにより天文学・惑星科学分野を超えて基礎物理分野への寄与も期待できます。

図2 S-520 30号機に搭載した実験機器主要部の外観。

2017年度にキックオフした小規模計画DUSTプロジェクトにおける日米協力では、主に酸素が炭素より多い(太陽も含め通常の)元素組成を持つ赤色巨星の星周のアストロケミストリーに注目しています。このような星は、宇宙の至る所に存在しているシリケイト(ケイ酸塩鉱物)の供給源です。シリケイトは地球表層の主要鉱物でもあることから、最も重要な鉱物の一つと言えます。その核生成過程を理解するために必須の、原子、分子からナノ粒子へと成長する過程における構成分子の付着確率や表面自由エネルギーを求め、スペクトル変化から結晶化の初期過程に迫ります。

同様に日欧協力では、星間空間においてシリケイトの構成元素であるシリコンやマグネシウムに比べて1桁以上多く存在する炭素に注目します。炭素質ダストの存在量もシリケイトの数倍から1桁近く大きいことが示唆されています。隕石中からはナノダイヤモンド、ナノチューブ、グラフィティックカーボン、フラーレン、中空状炭素質粒子(globule)など様々な形態で多量の炭素質ダストが見つかっています。その中にはプレソーラーダストも多く含まれています。炭素の存在量が酸素より多い特殊な赤色巨星の星周に注目し、星間物質の主要成分の一つである炭素質物質の生成過程を理解するために必須の、炭素と炭化チタン粒子の核生成時の表面自由エネルギーや付着確率を決定し、さらに炭化チタン粒子の核生成過程の赤外線スペクトルの取得を行います。

アルマ望遠鏡やジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が登場し、SPICAの活躍が期待される次世代の赤外線天文観測では、ダストが核生成している恒星周囲の環境を時間的、空間的に分解できるようになるでしょう。測定されたダストの生成温度や濃度、冷却の時間スケールから、起源物質の物理定数に制約を加えることが可能になれば、我々の実験と直接比較できるようになると期待されます。DUSTプロジェクトが終了する2021年ころには、太陽系の種となったダストに関する理解が大きく飛躍していることでしょう。それに向けて全力で取り組んでいます。

謝辞

2回のS-520観測ロケットを用いた微小重力実験では、宇宙科学研究所の稲富 裕光教授や石井 信明教授をはじめ、非常に多くの方にお世話になりました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。本研究の一部は、JSPS科研費 基盤研究(S)15H05731の助成を受けたものです。

【 ISASニュース 2018年5月号(No.446) 掲載】