生命体のような磁気圏

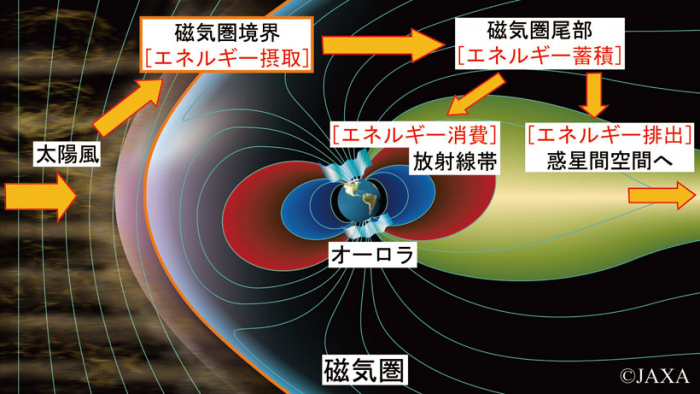

躍動感あふれるオーロラは、太陽風をエネルギー源として発生する。オーロラの発光が起きている電離圏の上空には、地球の磁場が支配する磁気圏があり、これが時間変動する太陽風と相互作用することにより、磁気嵐などのダイナミックな現象が発生したり、放射線帯などの状態が激しく変化したりしている。これらの宇宙天気現象において基礎となっているパラダイムが、磁気圏境界を介した太陽風エネルギーの取り込み、磁気圏尾部へのエネルギー蓄積、放射線帯やオーロラ現象などにおけるエネルギー消費、そして惑星間空間へのエネルギー排出、という一連のエネルギーの流れである(図1)。我々は、この生命体のようにふるまう磁気圏におけるエネルギー代謝の仕組みを明らかにしようと、日々研究している。

図1 地球の磁気圏とその内外におけるプラズマエネルギーの流れ。磁気圏境界を介して取り込まれた太陽風エネルギーは、磁気圏を循環し、放射線帯やオーロラを生み出すエネルギーとなる。

言うまでもなく磁気圏は、生命とは全く異なるものである。しかしながら、磁気圏は「かなり明確な境界を持ち、外界から隔たれた一個体として定義することができる」、「外界からエネルギーを取り込み、そのエネルギーを様々な形に変換し、自らの活動のために利用した後、外界に排出している」という、生物に共通する特徴を持っているという意味で、生命体との類似点もある。比較的単純な細胞の集まりからなる生物が複雑なふるまいをするように、電子と陽子、そしてヘリウムイオンや酸素イオンなどのマイナーイオンという、単純な構成要素の集合体(プラズマ)で満たされている磁気圏でも複雑で多様な現象が起きているというのは不思議であり、好奇心をそそる。宇宙プラズマや磁気圏という対象を研究することによって、地球周辺の身近な宇宙を理解し、宇宙を利用した、または宇宙における人間活動に貢献できるだけでなく、生命や人間というものに対する理解も深めることができるのではないだろうか。

「百見は一触(食)に如かず」の観測

オーロラエネルギーの始まりである太陽と、終着点であるオーロラは目で見ることができ、望遠鏡やカメラなどによる撮像観測ができる。しかしその間にある宇宙空間で起きている太陽風エネルギーの流れや代謝現象のほとんどは、あらゆる電磁波をもってしても見ることができない。そこで観測器を搭載した人工衛星を宇宙空間に持っていき、衛星が飛んでいるその場所の磁場を磁力計で触ったり、イオンや電子をプラズマ計測器の中に取り込んで味わったりして、宇宙環境についての情報を取得する。我々は、「百聞は一見に如かず」ならぬ、「百見は一触(食)に如かず」の信念で研究していると言ってもよい。

難しいのは、磁気圏で発動するエネルギー代謝過程を、衛星の姿勢や場所をコントロールしたりして観測できるわけではないということである。できるのは、面白い現象が発生しそうな軌道上の時間帯や場所で計測器をオンにして、それが観測にひっかかることを待つだけである。したがって目指すものを発見するためには、長期間の(時には長年にわたる)観測データを丹念に分析する忍耐力や注意深さが必要となる。一方で、2016年の7月24日で24歳となった人工衛星としては老齢のGEOTAIL衛星でも、いまだに運よく重要な領域に遭遇したり、思いがけない新たな現象を発見したりすることがある。以下で紹介するのは、GEOTAILとNASAのMMS衛星によって磁気圏境界が偶然同時観測された、2015年の事例を用いた研究成果である。

磁気圏最大規模の磁気リコネクション

磁気圏におけるエネルギー代謝過程を明らかにする上で解かないといけない問題の一つは、「太陽風エネルギーがいかに磁気圏に取り込まれるか?」である。ここで支配的な役割を担っているのが、「磁気リコネクション」と呼ばれる磁力線のつなぎかえ現象である。この現象についての解説は、ISASニュース2000年3月号の前澤洌先生の記事にあるので、そちらを参照いただきたい。磁気圏境界で磁気リコネクションが起こると、磁気圏が「口が開いた」状態になり、太陽風のエネルギーとプラズマが磁気圏に取り込まれる。エネルギー摂取量を知るためには、磁気リコネクションがどれだけの範囲で発生するのか、また連続して起こるのか、それとも断続的に起こるのか、という問いに答えなければならない。口の大きさはどれくらいで、食べ続けるのか、間をあけて食べるのか、という問題である。

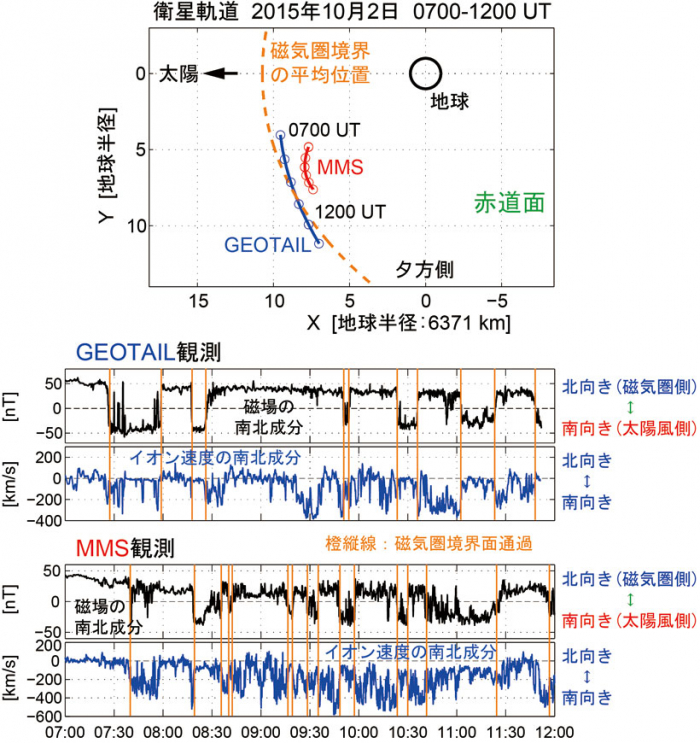

磁気リコネクションは、磁場のエネルギーをプラズマの運動や熱エネルギーに変換する物理過程なので、プラズマが加速される。この加速されたプラズマをGEOTAILとMMSが同時観測したのが、2015年10月2日である(図2)。明らかになったのは、磁気リコネクションは東西方向に少なくとも7万km(地球半径の11倍)にわたる広範囲で発生していたこと、また同時に5時間以上という長時間にわたって継続していたことである。前者の観測事実は、磁気圏の横幅(約30万km)の1/4程度の口が開いていたことを示している。また、オーロラは活発期と静穏期が約3時間ごとに繰り返されることが知られているが、そのサイクルよりも長く磁気圏は太陽風を摂取し続けていることは驚きに値する。

図2 2015年10月2日に行われたGEOTAILとMMSによる磁気リコネクションの同時観測。このとき、太陽風磁場は南向きであり、磁場の南北成分が反転した瞬間が磁気圏境界面通過に相当する。観測されたすべての磁気圏境界面通過の磁気圏側で、秒速400km前後の南向きのイオン高速流が検出されており、磁気リコネクションが長時間続いていたことがわかる。

夏冬に食が細る磁気圏

動物や人間も季節が変わると太ったり痩せたり、または活発になったり冬眠したりすることがあるように、磁気圏も季節が変わるとより活発になったり静穏になったりする。磁気圏は春や秋よりも夏や冬に静穏になることが知られており、その原因は太陽風エネルギーの摂取量が減る、または摂取効率が下がるからであると考えられているが、詳細はよくわかっていない。この問題にヒントを与えるGEOTAILとMMSの同時観測が、2015年11月18日になされた。

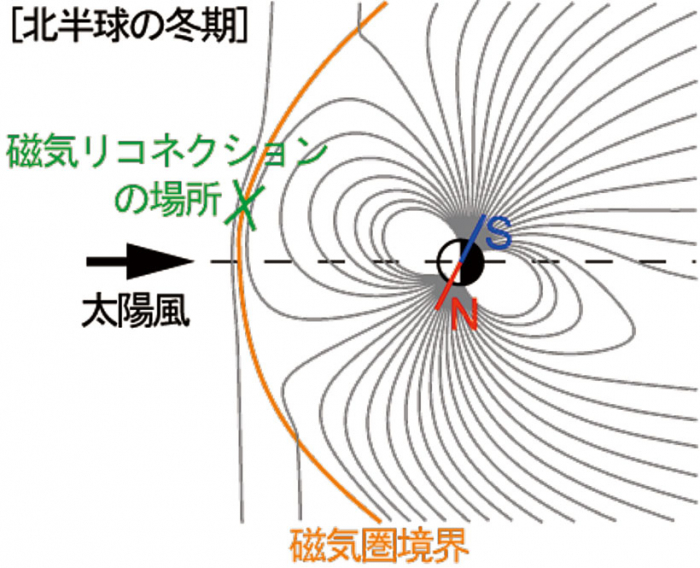

この日は、図3に示す通り、地球の磁石の軸「磁軸」が大きく傾いており、北半球の冬期だった。磁気リコネクションは、磁軸が傾いていない春や秋の時期には、地球と太陽を結ぶ直線(図の破線)と交わる線上で起きると言われている。11月18日の同時観測から明らかになったのは、磁気リコネクションの発生場所は、地球と太陽を結ぶ線よりも、北半球(冬半球)側にずれるということである。最近の数値シミュレーション研究から、磁気リコネクションの場所がずれると、磁気リコネクションの効率(磁力線がつなぎかわる速さ)は下がり、エネルギー摂取効率が下がると予測されている。直観的には、太陽光が斜入射となる地球の高緯度では太陽光エネルギーの入射量が減るように、磁気リコネクションの場所がずれて太陽風が磁気圏境界に斜めにぶつかると、太陽風エネルギーの摂取効率も下がると考えればよい。11月18日の観測結果は、磁気リコネクションの発生場所のずれが、磁気圏活動の季節依存性に影響している可能性を指摘しているという意味で重要である。

図3 2015年11月18日(北半球の冬期)のGEOTAILとMMSの同時観測から、磁気リコネクションの発生場所は冬半球側にずれることが判明した。

エネルギー代謝の全容解明に向けて

ここで紹介した研究は、図1に示した太陽風エネルギーの流れの最初の部分、エネルギー摂取に関するものだが、これの全容解明のためには次のことをしなければならない。まずはエネルギー摂取効率を決める磁気リコネクションの速さ(食べる速さ)の観測的推定と、速さをコントロールする仕組みの解明である。「広がり」、「継続時間」、「速さ」の3つをすべて明らかにして初めて、エネルギー摂取量が決定できる。磁気リコネクションの発生場所はなぜ冬半球側にずれるのか、場所を決める要因も明らかにしなければならない。

エネルギー蓄積から消費へと至る一連の過程は、放射線帯が位置している磁気圏内部と磁気圏尾部で起こるが、これについても問題は山積みである。この冬に打上げが予定されているジオスペース探査衛星「ERG」は、放射線帯において電子が光速の99%以上という高エネルギーまで加速される過程を解明することを目的としており、エネルギー消費の部分を主な観測ターゲットにしている。また磁気リコネクションは、磁気圏尾部でも発生し、ここではエネルギー消費や排出に寄与していることがわかっているが、未解決の問題も多い。夜側の磁気リコネクションはいつ、どのように発動するのか、放射線帯を維持したり、活性化したりできるだけの十分なエネルギーやプラズマを磁気圏内部に注入しているのか、などの問題である。オーロラ爆発と呼ばれる急激かつ大規模なオーロラの増光現象は、磁気圏尾部の磁気リコネクションが突発的に起こることと関係があることが知られている。ところが最近のGEOTAILによる観測から、磁気圏尾部の磁気リコネクションも数時間継続し、磁気圏は摂取したエネルギーを排出し続ける状態になることもあることがわかってきた。MMSは2017年以降、磁気圏尾部を中心に観測することが予定されており、これらのエネルギー消費と排出の問題に取り組むことができるようになる。古参のGEOTAILが、新しいERGやMMSなどと連携して、磁気圏の生態解明のためにできることはまだありそうだ。

MMS衛星:2015年3月13日に打ち上げられたNASAの磁気圏編隊観測衛星で、Magnetospheric Multiscaleの略。同型4機の衛星からなり、従来よりも二けた高い時間分解能を持つ電子計測器を含むプラズマ・電磁場観測器を用いた直接観測によって、磁気リコネクションの物理素過程を解明することを目的としている。

磁軸:地球磁場を磁気双極子で近似したときのN極とS極を結ぶ直線。現在、磁軸は地球の自転軸から約10度ずれており、磁軸が太陽と地球を結ぶ直線となす角は地球の公転や自転によって時間変化する。

(はせがわ ひろし・きたむら なりとし)

【 ISASニュース 2016年12月号(No.429) 掲載】