はやぶさの帰還

2010年6月13日、小惑星探査機「はやぶさ」が地球に帰還したとき、JAXA派遣のインターン学生として、私はワシントンDCのNASA本部の会議室の一室にいた。普段は連邦議会やホワイトハウスとの調整役や政治的な役割の仕事をすることが多い職員たちが、かつて宇宙に憧憬を抱いていた少年の顔になって、固唾をのんで見守っていた。そのミッションに渡米直前まで関わり、地球帰還まで導いたイオンエンジンの研究をしていたことが、英語もろくに通じず、研究でもうまくいかず、東海岸の競争的な雰囲にのまれアメリカ/NASAのスケールに圧倒されて萎縮しきっていた自分に、どこか日本人として誇らしい気持ちを取り戻してくれたことを覚えている。またNASA職員が童心に返ったのと同じように、私自身も宇宙を志した小学生のときの初心を呼び起こした。

我々が育った1990年代はバブル崩壊後の失われたXX年と形容されるようにとても暗い社会だった。国際的にも湾岸戦争や9.11などの戦争やテロが勃発し、世界は混沌としていた。そういったニュースを浴びるように育ってきたなかで、ハッブル宇宙望遠鏡や日本人宇宙飛行士のスペースシャトル初フライトを通じて、宇宙の美しさや、宇宙から見た地球に国境線がないことに感動し、宇宙を通じて世界を変えることを心に決めた。なかでも、少ない燃料でより遠くへ探査機を送り込むことができる電気推進は、世界を変えることのできる技術の一つだと確信している。

しかしながら、私が大学院生として宇宙研にきた2008年当時、「はやぶさ」のみならず、搭載されているイオンエンジンも、性能が低く電気推進研究者の間で決して評判の高いものではなかった。また残念ながら、電気推進は国際武器輸出規制ITARによって厳格にコントロールされており、海外留学や「国境のない世界」に憧れを持つ学生や研究者にとっては、とても辛い世界だ。今回の宇宙科学最前線では、国際的な強い縛りのなかで、世界的な電気推進の動向を取り上げつつ、宇宙研のイオンエンジンがいかに改善されてきたか、紹介したい。

直径10cmの宇宙エンジン

イオンエンジンの中でも、特に10cm級のイオンエンジンは、世界各国で熱心に開発が進められてきた。「はやぶさ」が搭載したマイクロ波放電式は、従来寿命を律速していたホローカソード(電子源)という部品をマイクロ波に置き換えることで、優れた耐久性を実現した。「はやぶさ」を通じて達成した、4機累計4万時間の宇宙実績は、2013年9月にNASAの小惑星探査機DAWNのイオンエンジンに抜かれるまで、世界記録だった。その反面、効率がやや低く、推力が弱いのが弱点だった。推力が弱いと、同じ加速量ΔVを得るために、長時間の運用が要求され、軌道設計や運用の自由度も限られる。推力が低く、比推力が高い(燃費がいい)ことが特徴のイオンエンジンでも、推力が高いほうが好まれた。さらに打上げ当時は、寿命が短いとされてきた他の方式のイオンエンジンも、寿命を制限していた電子源の改善がすすみ、前述のNASAのエンジンのように1万時間を超える寿命性能を達成しつつあった。従って、マイクロ波放電式イオンエンジンが優位性を確保するには、推力もさらに確保しつつ、さらに寿命性能も他のイオンエンジンに追いつかれないレベルまで、昇華させる必要があった。

マイクロ波イオンエンジンの原理と抱える問題

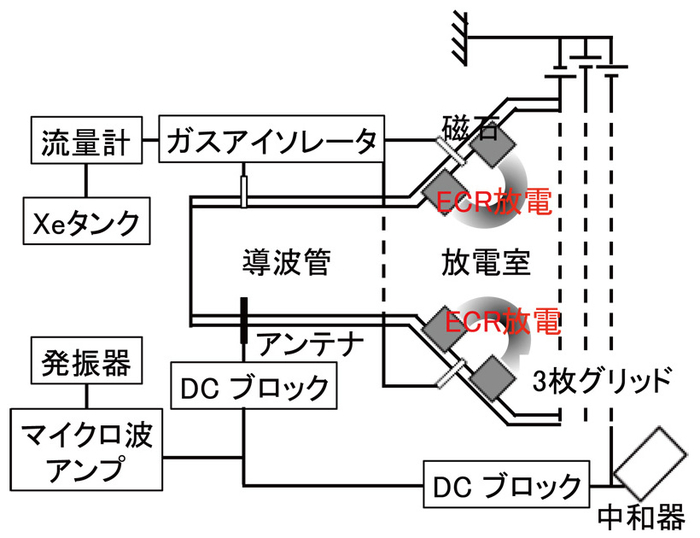

図1に、マイクロ波放電式イオンエンジンμ10の概略図を示す。マイクロ波を伝搬させるための導波管が、放電室につながれている。放電室には2列の強力な磁石が設置されている。電子は、磁力線をクルクルとまわるが、この周波数がマイクロ波の周波数4GHzと一致すると、電子が共振しエネルギーを得る。これを磁石間で反復運動しながら続けると、電子が燃料のXe原子(キセノン原子)に衝突し、電離させるのに充分なエネルギーを得る。これを電子共鳴加熱(ECR加熱)といい、効率的にプラズマを作るにはある程度反復運動をさせ続けて充分なエネルギーを得たところで、Xe原子にぶつける必要がある。

図1 マイクロ波放電式イオンエンジン概略図

「はやぶさ」では導波管からのみ推進剤が投入されたが、「はやぶさ2」では放電室に推進剤投入孔が加えられた。

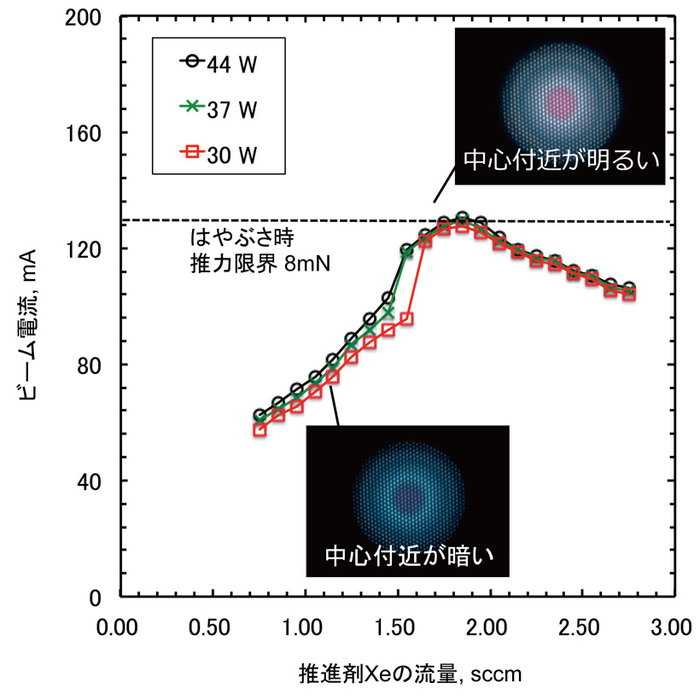

図2にエンジンの性能を示す。ある量を越えるとマイクロ波電力を強めても、燃料のXeを多く入れても、推力の指標となるビーム電流は変わらない。むしろ、Xeを入れすぎると性能は下がってくる。これは、どういうことだろうか? また同じビーム電流でも、図2の写真のようにXe流量が低いときと高いときで比較し、エンジンの中心部の発光(特に赤色)が強いことに気づいた。天文学者が星の色をみて、温度を判断するように、プラズマの色をみることで、様々な情報を得ることができる。Xeイオンの色は基本的に青い。赤い色はイオン化させるまでエネルギーを得ることができなかった電子が、Xe原子に衝突して発光していることを示している。エンジンを外から眺めているだけなので、奥行き方向の情報はわからなかった。そこで実際に光ファイバを内部に入れてプラズマの分布を測定すると、放電室ではなく導波管でこれらの事象が起きていることを特定した。導波管は本来、マイクロ波を放電室に伝搬する役割を担っている。伝搬する役割の導波管で、電子がXe原子と衝突していたら、放電室へ届くはずのマイクロ波が伝わらず、エンジンの推進性能が下がってしまう。このような問題が、「はやぶさ」打上げ後も研究を継続しているなかで判明した。

図2 マイクロ波電力30-44W時のビーム電流(推力に比例)対Xe流量

イオンエンジンの内部診断と性能向上

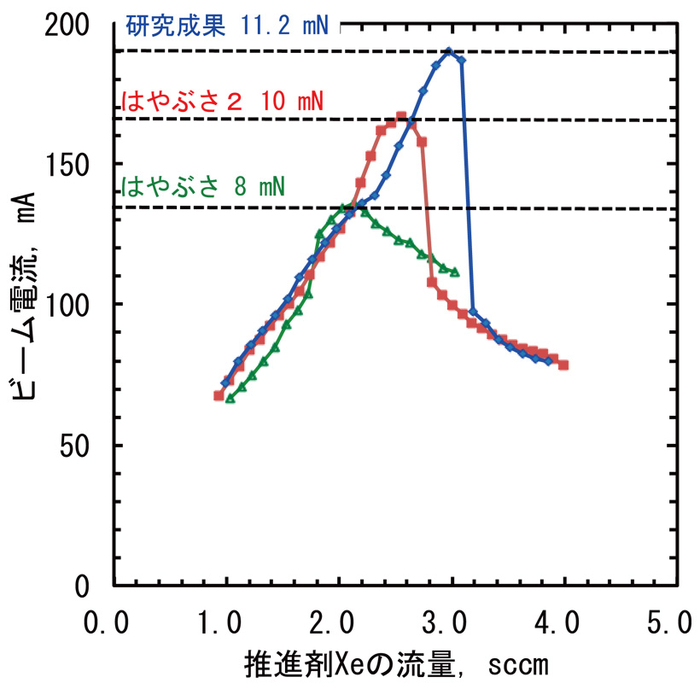

この問題を回避し、さらにエンジンの性能を高めるには、導波管からXeを供給するのではなく、電子が反復運動している磁石間に直噴することが有効であると考えた。実際に最適な供給方法を幾通りか試すと、図3に示すようにエンジンの性能が改善され、「はやぶさ2」への設計へと反映された。「はやぶさ2」のエンジンでは、さらにもう一つ、グリッド(図1の3本の破線部分)の設計も改良されている。ガスの閉じ込めを良くするために、アクセルグリッドの孔はできるだけ小さく、イオンの引き出しを良くするためにスクリーングリッドは薄くするのが良いとされている。「はやぶさ2」では比較的保守的に改良が進められた。米国のイオンエンジンでは、極限まで薄く、そして小さい孔の設計をしているため、グリッドについては改良の余地があると思われる。「はやぶさ2」では、A. 推進剤の投入方法、 B. 強度を残すため保守的に薄肉化されたスクリーングリッドと、やや小さめの孔径のアクセルグリッドの2点が採用され25%推力が向上した。

イオンエンジンの改良の余地はもはやないのだろうか? 図2に示したように、従来のマイクロ波電力イオンエンジンは、どれだけマイクロ波電力を高めても、燃料のXe流量を増やしても性能は変わらなかった。導波管で電子が滞留していたからだ。これを解消したことで、実はさらに性能改善の余地が出てきた。イオンエンジン内部を電気的に絶縁し電気的に分割化することで、電子やイオンの行き場が限定され、マイクロ波電力を増やさなくても推力が11.2mNまで増やせることが、昨年判明した。(図3の青)さらに今年、mm単位での形状最適化を実施し、11.2mNを超える推力が、日本学術振興会特別研究員DC1の谷義隆(東京大学大学院)らによって10月に達成された。イオンエンジンの部品は一つ一つが複雑かつ特殊な材料で、年間数百万円レベルの研究予算では、やすやすと変更ができないが、宇宙研に新しくできた先端工作技術グループの岡田則夫氏らの協力により、かなりの部分が数万円レベルで内製可能になった賜物だ。

図3 マイクロ波放電式イオンエンジン改善結果

マイクロ波電力34W。流量2.9sccmでビーム電流192mA(推力11.2mN)を達成

イオンのぶつかるところに寿命あり

では寿命性能についてはどうだろうか。「はやぶさ」では、中和器と呼ばれる電子源が最終的に寿命性能を律速した。負の電荷の電子を吐き出すということは、そのカウンターパートである正イオンを壁面が受け取ることが不可避である。イオンを壁面で受け取ると、壁面の原子がビリヤードの玉のように飛び出し、損耗される。一方で中和器用の電子源は、マイクロ波放電式でも必要不可欠なので、イオンによる損耗は不可避であった。ホールスラスタにしろ、イオンエンジンにしろ、電子源の寿命をいかに伸ばすかは、今日の電気推進の研究課題の1つだ。中和器用の電子源内部でも、イオン源と同じようにマイクロ波と磁石によって、プラズマを作り出す。ごくまれに、2つの電子が欠損したXe2+が発生する。研究の過程で、イオンエンジンの運用領域では、ごくわずかにしか存在しないXe2+の方が大多数のXe+よりも壁面を損耗させている可能性があることが判明した。Xe2+を抑制することが、中和器の寿命を延ばす上で重要であると考えられる。マイクロ波で電子を加速させるときに、あまりエネルギーを得ない段階でXe原子に衝突させたほうが、Xe2+の生成を抑制できる。そのため「はやぶさ2」では、中和器に入れるXeの流量を40%程度増やしXe2+を抑制している。打上げに先行している地上耐久試験では、「はやぶさ」時の15000時間を超える35000時間が2016年9月末に達成され現在も継続中である。

電気推進の国際競争

このように「はやぶさ」、「はやぶさ2」打上げ後も、限られた予算の中で宇宙研の学生とともに継続的に電気推進の研究が進められている。このような研究は、ある程度のスケーリング則や共通のプラズマ物理学的要素もあるものの、エンジン固有の要素も色濃く、そのノウハウには論文越しでは決して透けて見ることができない部分がある。私自身も2016年9月16日より、米国UCLAに1年間の長期海外研修に来ている。大学でもITARの制約はあるが、前回インターンでNASAに来たときよりも自由度は大きい。ここでは、小型直流放電式イオンエンジンや大電流ホローカソードが研究されており、実際に触れることでしか得られない知見を吸収し、今後の研究活動に活かしたいと考えている。米国では現在、50kWの電気推進機を使って10トン級の小惑星を捕獲し地球重力圏に持ち帰り、有人小惑星探査の拠点にすることが計画されている。またSpace X社は、自社の電気推進衛星バスを2017年に打上げ予定である。企業の活動は、論文には一切載らないため、現地で築いた人脈が頼りになる。

2000年代の実用化以降、電気推進は、「はやぶさ」の人類史上初となる小惑星サンプルリターンのみならず下記のような成果を上げた。

- 静止軌道投入に失敗した衛星Artemisをイオンエンジンによって救出し静止軌道投入(欧州宇宙機関)

- ボーイング社のイオンエンジンの全電化静止衛星バスにより、静止衛星を50%軽量化し2台同時打上げを可能に。(Space X社Falcon 9によって2トン静止衛星打上げ費用は30億円/機以下、米国)

- 従来到達不可能だった高度200kmの大気摩擦をイオンエンジンで補償することで、超低高度地球周回衛星GOCEを実現。(欧州宇宙機関)

世界各国で電気推進は技術革新を起こし、その中核技術はITARによって他国に流出しないようにコントロールされている。日本が確固たる電気推進技術にするには、日本人の手でイオンエンジンに続くホールスラスタを実用化し、常に一定量の需要が見込まれる衛星バス化をすることが必要不可欠である。「はやぶさ」、「はやぶさ2」と10年サイクルで築いてきた日本の電気推進技術を、数年で消え去ることのない、定常的な実力として備える必要がある。我々はその岐路に立たされている。

(つきざき りゅうどう)

ISASニュース 2016年11月 No.428 掲載