皆さんご存じの携帯電話。いつでもどこでも通話やインターネットが使える、とても便利なアイテムです。これによって人々の生活は一昔前と比べて大きく変わりました。今回は、携帯電話のようにどこでも使える通信システムをロケットなどの飛行体で使おうというお話です。

携帯電話は基地局(アンテナ)と無線で通信することで持ち運びができ、この基地局を多数設置することでどこでも使えるようになっています。しかし、ひとたび人里離れた山奥などに行くと基地局が見あたらず、通信ができなくなってしまいます。これは飛行体の場合も同じです。無線通信は機体の状態を知るために必要不可欠であり、通常、機体との通信は地上アンテナを使って行われますが、通信ができるのはこの地上アンテナから見える範囲に機体がいる時に限られます。飛行体がどこにいても通信を行えるようにするには、携帯電話と同様に、地上アンテナを地球上に多数配置すればよいのですが、コスト的に現実的ではありません。さらに、地球表面の7割は海に覆われており、そこにアンテナを含む施設を建設することも大変困難です。そこで、「地上」ではなく、「宇宙」にアンテナを置くというアイデアが昔から考えられてきました。

衛星通信サービス

気象衛星「ひまわり」のような静止衛星の場合、3機あれば地球全体を見渡すことができます。これを通信に応用した静止通信衛星は1960年代から使用されており、固定の地上局間の通信だけでなく、衛星携帯電話としてのサービスも展開されています。衛星携帯電話であれば、人工衛星を介して通信が行われるため、空が見えていれば地球上のどこでも、山奥や海上でも使用することができます。ただし、静止通信衛星は赤道上空高度約36,000kmにあるため、衛星までの距離が長く、指向アンテナを衛星の方向に向けなければ通信ができません。これに対して、機数は多く必要になるが、より低い高度を飛行する通信衛星を用いたサービスも展開されています。そのようなサービスでは無指向アンテナが使われ、必ずしも衛星の方向にアンテナを向けなくても通信を行うことができます。飛行中の機体のアンテナをある特定の方向に向けるのは難しいため、この無指向という特徴は飛行体で使用する上で重要になります。ここで述べるイリジウム衛星通信はそのようなサービスの一つです。

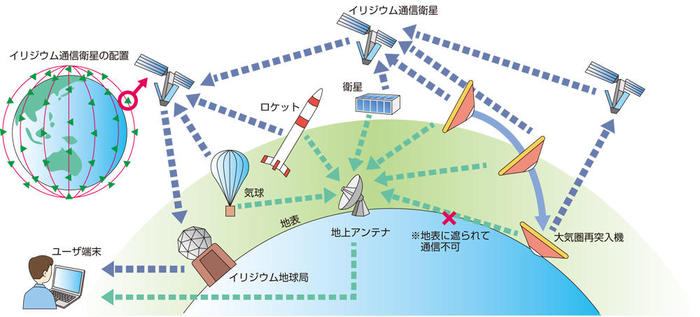

米国イリジウム社(Iridium Communications Inc.)によるイリジウム衛星通信では、高度780kmに66機の通信衛星群を配置することで、地球上のどこでも通信ができるインフラが構築されています。各衛星は互いに通信できるようになっており、これらの衛星を介して、別の端末と直接通信したり、イリジウム社の地上アンテナ(地球局)に送られた後、そこからさらにインターネットなどを介してユーザの端末と通信したりできます。このサービスは衛星携帯電話として知られていますが、飛行体にはデータ通信用の端末が搭載されます。使用するユーザは、通信衛星や地上アンテナといったインフラを気にすることなく、機体が地上・海上・空中のどこにあっても、手元の端末との間で通信することができます。携帯電話で基地局を意識することがないのと同じ感覚です。必要なのは、衛星と通信するための通信機を機体に取り付け、通信を受け取る端末を用意するだけです。図1は、これを飛行体に用いた場合のイメージ図になります。

図1 イリジウム衛星通信を用いた飛行体との通信

搭載装置の開発とこれまでのフライト

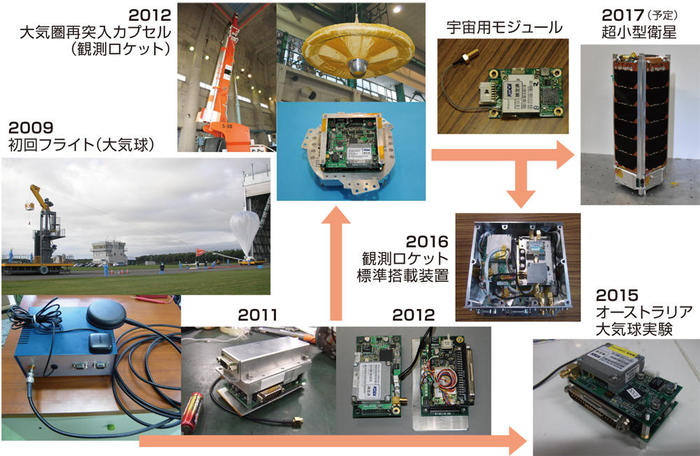

このようなイリジウム衛星通信の特徴に着目し、筆者を含むグループでは飛行体に搭載する機器の開発を2009年から進めてきました。GPS受信機と組み合わせることで、測位した位置データをイリジウム衛星通信経由で取得するという装置であり、飛行体の位置などを常にモニタリングすることが可能となっています。図2は、開発したフライト機器の変遷を示しています。

図2 フライト実験用のイリジウム衛星通信装置の変遷

最初に開発した装置は、2009年に北海道の大樹航空宇宙実験場から宇宙研の大気球B09-04に載せて飛ばされました。筆者は当時大学院の学生でしたが、自分の携わった装置が高度35kmの上空からデータを送ってきているという事実に感動しつつも、途中で止まってしまうのではという不安が入り混じった状態で見守っていました。もちろん飛行前のテストは行っていましたが、なにしろ開発の作業を始めてから1カ月もたたずに飛ばした装置であり、装置内部で動作するプログラムの開発も担当していたのでなおさらです。筆者にとって思い入れのあるこの初回のフライトは、結果として十分な実績を示し、その後の開発の励みになるものとなりました。特に、大気球実験では最終的に観測装置を搭載したゴンドラを海上に着水させて回収しますが、着水後も通信ができ、ゴンドラの位置を追跡できたことは大きな成果でした。これは従来の地上アンテナでは、地表に遮られるためできなかったことです。

その後、2回の大気球実験を経て、装置が小型化されましたが、次の大きなステップアップは、2012年に実施された観測ロケット実験でした。鹿児島県の内之浦宇宙空間観測所から打ち上げられた観測ロケットS-310-41号機では、大気圏再突入実験カプセルを上空で分離しましたが、このカプセル側にイリジウム衛星通信の装置が搭載されました。最高高度は150kmであり、この最高高度付近を含めた飛行中の全体にわたって通信は成功し、観測ロケットおよび大気圏再突入カプセルにおいて通信の実証ができました。2010年に地球に帰還した「はやぶさ」のカプセルでも、着地後、地上の電波方向探査局では電波は受信できず、最終的な位置特定には、ヘリコプターでの電波探査や目視による捜索が必要でしたが、このようなシステムを用いることで素早く回収できるようになるかもしれません。また、この成功を機にこのシステムは大きく注目されるようになり、この後2回の観測ロケット実験を経て、現在は観測ロケットの標準搭載機器としての開発が進められています。

上で述べた大気球でも観測ロケットでも、地上アンテナを用いた直接通信との併用であり、イリジウム衛星通信はバックアップという役割ですが、フライト実験を支える技術として活用され始めています。2015年にオーストラリアで飛ばされた大気球はそのようなケースの一つになります。この大気球実験では長時間の飛行により、約1,000kmの距離を移動することになります。事前に飛行経路を予測し、その全てを含む空域を地上アンテナでカバーしますが、大気球は風任せということもあり、もしカバー範囲から出てしまった時にはどうするのか?ということが問題となりました。そこで、イリジウム衛星通信を用いることで、この事態に備える体制がとられました。今回、地上アンテナのカバー範囲外に行くことはありませんでしたが、飛行中のモニタリングは正常に行われ、バックアップとしての役割を十分に果たしてくれました。筆者は送られてくるデータを日本で見ていましたが、このシステムが大いに活躍した瞬間でありました。また、イリジウム衛星通信経由で得られたデータをインターネットを介して関係者に配信するシステムも構築しており、これが現場の実験隊の間で情報共有するのに役立ち、好評だったと聞いています。

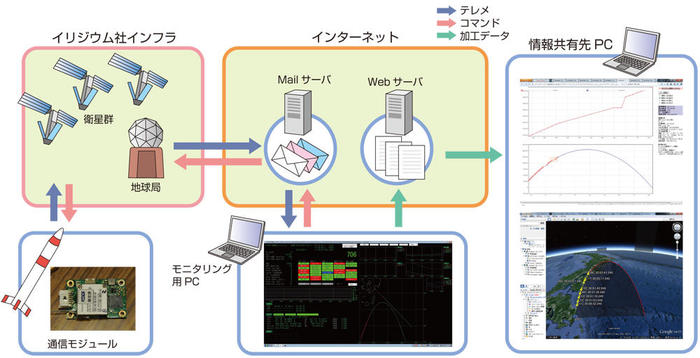

フライト実験は一発勝負でその瞬間瞬間が重要となり、システムを常時正常に稼働させる必要があるため、通常、インターネットから切り離された PCを用いてモニタリングが行われます。これは無用な通信などで動作に影響が出るといった不測の事態を避けるためです。一方、イリジウム衛星通信のデータはイリジウム社からインターネットを介して送られてくるため、むしろインターネットに接続された PCが必要となります。そのため、受け取ったデータを見やすく加工し、再度インターネットを介して配信するというシステムとシームレスにつなげることが可能となります。この点に着目し、筆者は初回のフライトの段階から、関係者にデータを配信するシステムの開発を進めてきました。図3はその構成とデータの流れを示しています。フライト実験には多数の関係者が関わっていますが、打上げの現場に立ち会えない人も少なくなく、この配信システムは好評を博していました。オーストラリアでの大気球実験ではその真価が発揮された瞬間でもありました。

図3 データ配信・情報共有システムの構成とデータの流れ

今後の展望

これまで開発を進めてきたイリジウム衛星通信のシステムは、徐々にフライトでの活用が進められています。その一つとして、データ配信システムとの親和性に着目し、ロケットの予測軌道を通知する試みが行われています。受け取ったデータをそのまま配信するだけでなく、そのデータを用いてシミュレーションを行い、その後の予測値なども含めることで、より役に立つデータを配信することができるようになります。大掛かりなシステムを構築することなく、小規模な実験であっても、遠方の関係者とリアルタイムで様々な情報の共有が容易に実現できます。また、地上設備が不要であるという点から、ロケットに指令を送るシステムとして利用することも検討されています。イプシロンロケットでは、地上での作業や設備の簡素化が図られていますが、このようなシステムを用いて今後さらなる簡素化が進められるかもしれません。

加えて、活用領域の拡大も目指しています。それは宇宙空間での通信です。筆者らのグループでは、超小型人工衛星 EGGの開発を進めており、この衛星では通信はイリジウム衛星通信のみとすることを目指しています。これは世界初の試みです。通常、超小型衛星では地上にアンテナを置き、衛星が上空を通過したタイミングで通信を行いますが、1回に通信できる時間は短く、これを1日に数回程度という状況です。国際宇宙ステーションを肉眼で見たことのある人はわかると思うのですが、見えている時間はせいぜい数分間程度です。そのため、通信可能な時間帯は広くありません。一方、イリジウム衛星経由で通信する場合は、地球の周りを多数飛行しているいずれかのイリジウム衛星と通信できればよいため、頻繁に通信できる可能性があります。もちろん、地上ではなく宇宙空間であるため、地上のように常に通信できるとまではいかないでしょうが、大いに改善されるのではと考えています。また、これにより地上アンテナといった地上設備を気にすることなく、衛星の開発のみに集中することができるようになります。

イリジウム衛星通信は航空機や船舶などではすでに利用が進んでいますが、宇宙科学分野においてもその発展を支える基礎技術として実用化が進められ、今後様々な場面で活躍することが期待されます。さらに、そもそもイリジウム衛星通信のサービスは宇宙飛行体をターゲットにしたものではありませんが、このようなインフラを利用できれば簡単な通信機を1台積むだけで人工衛星が出来上がってしまいます。我々の活動は、このような衛星通信インフラの有用性を示す一つのデモンストレーションでもあります。将来、地球はもちろんのこと、火星や金星といった惑星探査のために宇宙飛行体用の衛星通信インフラが整うことがあれば、宇宙開発や惑星探査に大きなブレークスルーが起こることでしょう。この活動が、そのきっかけになればと願っています。

(ながた・やすのり)

ISASニュース 2016年5月 No.422 掲載