太陽コロナはなぜ熱いのか。長年、太陽研究者を悩ませている問題である。この謎を解くために数々の地上望遠鏡や衛星が世界中でつくられてきた。太陽観測衛星「ひので」もその一つである。しかし、我々はまだ答えにたどり着いていない。現在開発中、あるいは検討中のミッションにも常に「コロナ加熱問題」が主要テーマとして入っている。このように見ると、コロナ加熱研究はまったく進歩していないのかと疑念を抱くかもしれない。しかし、それは違う。観測的理解は近年大きく進んでおり、実質的な研究内容は劇的に進化している。特に「ひので」による観測から、加熱に重要な役割を果たすと考えられる波動が発見され、さらにアメリカの太陽観測衛星「IRIS」(Interface Region Imaging Spectrograph)のデータも加わることで、ついに波動の散逸が捉えられるに至った。

本稿では、これら太陽観測衛星によるコロナ加熱研究へのアプローチについて紹介する。

「ひので」が見た彩層活動

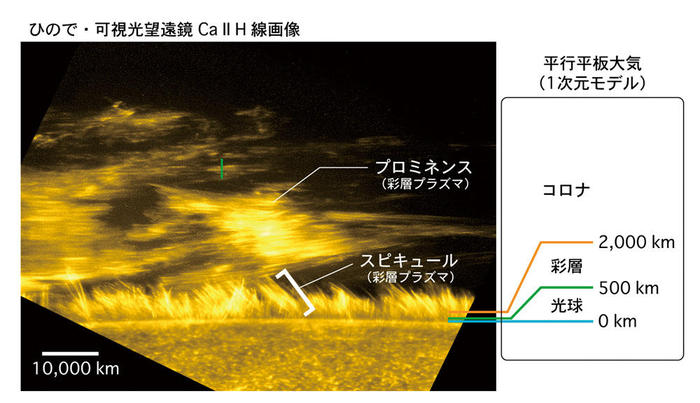

早速だが、コロナの話をしようとしているのに、なぜ彩層が出てくるのか。これは少し誌面を割いて述べておいた方がよいだろう。まず、太陽大気は内側から順に6000度の光球、1万度の彩層、100万度のコロナと続いている。光球は厚さ500km、彩層は2000km程度で、その外側がすべてコロナである。太陽大気が平行平板で構成されているなら、ややこしいことは何もない。しかし、実際はそうではない。図1のように、彩層と呼ばれるものがコロナの高度まで突き出していたり、コロナ中を浮遊したりしている。このちぐはぐさの原因は、彩層やコロナといったものが温度で定義分けされていることにある。1万度のガスは実際の存在高度に関係なく彩層と呼ばれ、同様に100万度のものがコロナである。その結果、今もプロミネンスやスピキュールなど「コロナ中にある彩層温度のプラズマ」がひとくくりに彩層と呼ばれている。これらを、いわゆる古典的な平べったい彩層とは同一視しないように注意したい。

さて、「ひので」が見た彩層だが、図1の通り微細な筋状構造から成っている。そして、これを動画で見ると非常に活発に動き回っていることが分かる。これが「ひので」によるオドロキの発見の一つであり、コロナ加熱研究が一筋縄ではいかないことを太陽研究者に知らしめるに至った。というのも、彩層は光球とコロナの間にある単なる中間層で、エネルギーのやりとりにおいて重要であるとは考えられていなかったのである。しかし、これだけ活動的であるという事実を突き付けられた以上、彩層の振る舞いやエネルギー蓄積量を正しく把握しないことには、コロナへの熱の輸送は理解できないであろう。

図1 「ひので」画像と平行平板大気モデル

左:「ひので」が観測した太陽の縁。下が太陽面、上がコロナで、横にたなびいている筋状構造がプロミネンスである。1万度程度のプラズマから発せられた光のみを観測しており、それを黄色く色付けしてある。右:太陽の古典的大気モデル。彩層とコロナの境界には温度が急激に変化する遷移層と呼ばれる層があるが、ここでは省略し、彩層とひとくくりにしている。

波動の発見

「ひので」が撮った動画を見ていると、彩層プラズマの運動が手に取るように分かった気になる。しかし、残念ながら見ているだけでは成果は出てこない。時系列データの扱い方、つまり時々刻々変化する構造をどのように解析し、どうやって研究に必要な情報を抽出すればいいのかを、各自が頭をひねって考えなければならない。これが想像以上に難しい。

その一例として、ここではプロミネンスの動きに着目してみる。先に述べた通り、プロミネンスはコロナ中に浮かぶ彩層プラズマである。実は、これが非常に面白いポイントである。コロナ加熱を知るには100万度の高温成分の観測が必要と考えるのが普通で、1万度程度の低温のプロミネンスを調べるのは論点がずれているように感じる。しかし、「ひので」が捉えた微細構造はコロナ中の磁力線が可視化されたものであると考えられることから、それを調べることはコロナ中の磁場の動きを調べることを意味する。コロナを対象とした観測における空間分解能はせいぜい1秒角であり、その微細構造を直接分解することはできない。しかし、プロミネンスはコロナ中に存在する彩層であるため、「ひので」可視光望遠鏡の守備範囲内であり、0.2秒角の高空間分解能観測が可能である。この点を踏まえ我々がプロミネンスの運動を解析したところ、予想もしなかった結論が導き出された。それが波動の発見である。「ひので」の観測から、プロミネンスを構成する微細構造の非常に小さな揺れを捉えたのである。この揺れはアルヴェン波の伝播による磁力線の振動の結果であり、「ひので」がコロナ中を伝播する波動を初めて空間分解して捉えたのだ。

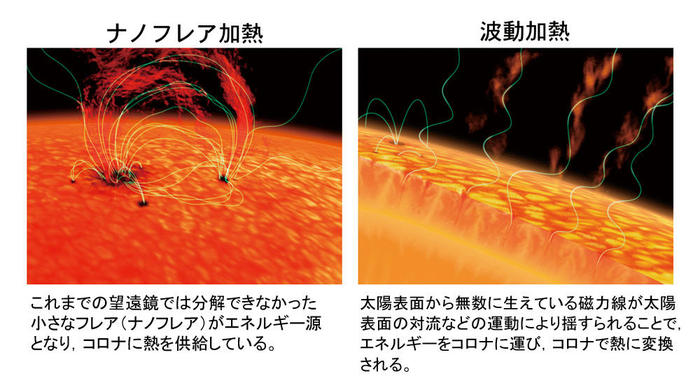

この成果を皮切りに同様の報告が数多くなされ、太陽コロナは波動で満ちあふれていることが確実となった(図2)。波動の持つエネルギーは、静穏コロナを加熱するために必要な量を上回っている。「ひので」が打ち上がるまでは、「ようこう」によるフレアやマイクロフレアの観測の延長としてナノフレアが加熱に重要であるはずだという風潮が広がっていたため、波動加熱研究はここ20年下火だったが、同じ日本の太陽観測衛星によって息を吹き返すことになるとは実に興味深い。コロナ加熱研究は、日本の衛星ミッションがけん引しているともいえる。

図2 ナノフレア加熱説(左)と波動加熱説

「IRIS」の登場

波動の存在は間違いない。しかし、どれだけエネルギーを持っていても存在するだけでは駄目で、散逸して加熱に寄与しなければコロナを暖めることができない。これまで波動による加熱の報告例は一つもなく、どのようなメカニズムで散逸するかも観測的に闇の中であった。何を観測すれば散逸の証拠となるかが明確ではなかったものの、少なくとも磁力線振動の物理情報をこれまでより詳しく調べる必要はある。ところが、「ひので」は2次元的な運動を世界最高レベルで捉えられるが、視線方向の動きなどはまったく分からない。そこで、「ひので」が捉えた活動的な彩層をより詳細に調べるため、2013年、NASAは「IRIS」を打ち上げた。「IRIS」は紫外線の分光観測(注1)を行う太陽観測衛星で、「ひので」に匹敵する空間分解能を持ち、秒単位の高速で目まぐるしく変化する彩層活動現象を追う。「ひので」からは撮像観測による2次元画像を、「IRIS」では分光観測によるドップラー速度を捉えることで、彩層の3次元運動に迫ることができる。そこで、両衛星による共同観測を実施した。

注1 分光観測:プリズムのように光を色(波長)ごとに分解すること。「IRIS」は、紫外線域にあるマグネシウムの吸収線やシリコンの輝線などを分光し、特定温度のプラズマの物理的性質(速度構造など)を調べることができる。

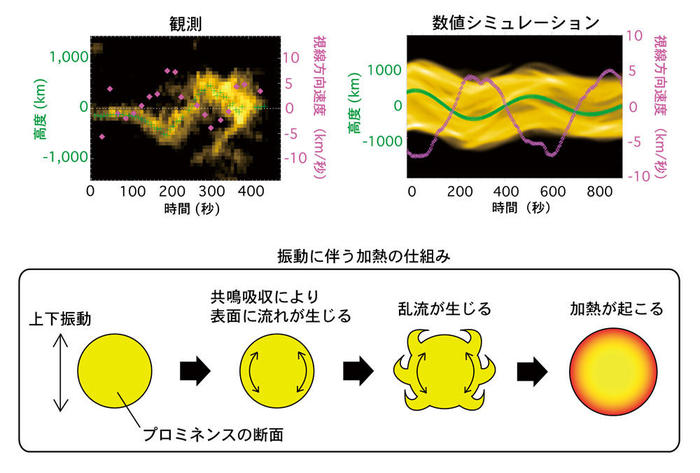

波動の散逸

まず、両衛星による観測データから、振動するプロミネンスの温度上昇を捉えた。次に、プロミネンスの振動パターンを調べてみた。「ひので」では今まで2次元に投影した運動を見ていたわけなので、それを3次元にすれば波動エネルギーをより正確に見積もることができる......くらいに考えていたのだが、予期せずしておかしな振動の存在を発見することになった。図3左上に、その振動の様子を示す。これは、図1の緑のスリットを横切る構造の時間変化を示したものである。縦軸はスリットに沿った上下方向、横軸は時間で、微細構造の中心を緑点で示してある。この図から微細構造が時間とともに上下に振動していることが分かる。これに、「IRIS」の観測から求めた微細構造の視線方向速度をピンク点で重ねた。この上下振動と奥行き速度の関係が通常のアルヴェン波と異なっていて、おかしいのである(注2)。この振動パターンに着目し、共同研究者のPatrick Antolin(国立天文台)による数値シミュレーションと輻射輸送計算を使って解釈を試みた。その結果、プロミネンスの振動に伴い「共鳴吸収(注3)」と呼ばれる物理過程で微細構造表面に特徴的な流れが生じることにより、観測された振動パターンを再現できることが分かった。同時に、この一連の過程により波動エネルギーが散逸し、加熱が起こることもシミュレーションは示している。これは、波動の散逸に伴う加熱メカニズムを観測的に示した初めての成果である。

図3 波動散逸の観測的証拠とその解釈

上:「ひので」と「IRIS」によるプロミネンス振動の観測結果と数値シミュレーションの比較。左は「ひので」による微細構造の上下運動(背景の黄および緑)と「IRIS」による視線方向速度(ピンク)を重ねてある。奥に動く速度がプラス、手前がマイナスである。右は観測と同じ要領で数値シミュレーションによる振動結果を表示したもの。 下:共鳴吸収による波動加熱のメカニズムの概略図

注2 通常のアルヴェン波の振動:上下に揺らされたひもの動きを想像してみると、ひもが最も振れたときにひも(磁力線)の速度はゼロとなり、振動の中央位置を通過するときに速度は最大となる。これを図3左上と同じ要領で描くと、背景の黄色の上下振動が一番上下に振れたときに奥行き視線方向速度のピンク点はゼロ、振動の中央位置でピンク点は最大速度となる。しかし、観測結果はそうなっておらず、単純なアルヴェン波の振る舞いでは説明できないということを表している。

注3 共鳴吸収:磁束管振動のアルヴェン速度と、密度成層している磁束管のとある層のアルヴェン速度が一致したとき、大局的な振動エネルギーがその層におけるねじれアルヴェン波に変換される現象。これがケルビン・ヘルムホルツ不安定性を励起し、磁束管表面で無数の乱流を生成、加熱を引き起こす。一連の過程は図3下を参照。

コロナ加熱研究の今後

「ひので」やそれに続く「IRIS」の観測により、波動の存在、そして散逸が捉えられるに至った。しかし、散逸は一つのプロミネンス内で観測されたのみであり、発生頻度や場所依存性などを今後追究していく必要がある。散逸過程はミクロスケールの乱流に行き着くため、細かいことを言いだすとキリがないのだが、波動エネルギーとその散逸量、そして100万度のコロナの生成量との関係は観測から明らかにしなければなるまい。そのキーとなる観測要素が彩層磁場の直接測定である。波動エネルギーの正確な見積もりには磁場強度が不可欠であり、これなくしてコロナ加熱問題は解決しないだろう。

また、コロナ加熱は波動説とナノフレア説の二つが今も議論されており、両方の寄与を明確にすることも重要だ。X線画像によるコロナの不均一性、太陽表面の対流の普遍性、これまでに見積もられている波動エネルギー、現象のタイムスケールなどから判断するに、静穏領域の加熱は波動のみ、活動領域はナノフレアが優勢で波動も少し寄与しているのではないかと考えている。

最後に私見

ここまでコロナ加熱は太陽研究の最終目標のように扱ってきたが、実はそうではない。コロナ加熱のすぐ先に次の問題が見えている。それがプロミネンス形成である。低温のプロミネンスは、高温コロナの冷却と凝縮によって生じると考えられている。つまり、一度加熱が起こりコロナが生成されないと、プロミネンスはできないのだ。しかも、本稿でも紹介した通り、せっかく冷えたプロミネンスで再加熱が起こっている。コロナとプロミネンスのエネルギーバランスは、かなり難解だ。また、プロミネンスはどこにでもできるというわけでもないが、形成されやすい場所では繰り返し発生する。形成の有無はおそらくコロナのエネルギー収支や磁場形状にもよると考えられるが、それがどういう条件で起こるのかまったく不明だ。いつの日か、これらが統一的に理解されたら私は満足である。コロナ加熱は、そのための通過点にすぎない。

(おかもと・じょうてん)

ISASニュース 2016年2月 No.419 掲載