太陽系外縁部を進むニュー・ホライズンズ探査機にすばる望遠鏡の広く深い撮像観測が貢献しています。すばる望遠鏡の超広視野カメラで撮られたカイパーベルト天体の探査画像に独自の解析手法を適用した結果、カイパーベルトの領域を広げる可能性のある天体が発見されました。この独自の解析手法にJAXAで開発された技術が使われています。

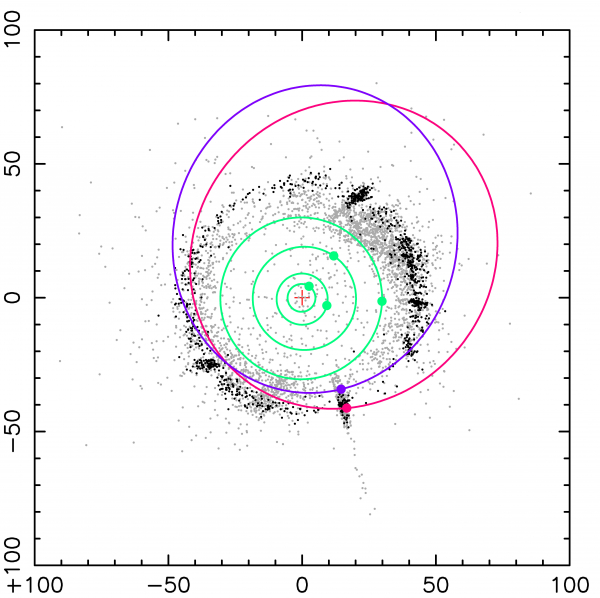

図1: 今回発見された2つの天体の軌道を示す模式図(赤色:2020 KJ60、紫色:2020 KK60)。+は太陽の位置、黄緑は内側から木星、土星、天王星、海王星の軌道、縦軸と横軸の数字は太陽からの距離(天文単位;1天文単位は太陽ー地球間の距離に相当)を表します。黒い点は太陽系初期にその場で形成された氷微惑星群と考えられている古典的なカイパーベルト天体を表し、それらは黄道面付近に分布しています。灰色の点は軌道長半径が30天文単位以上の太陽系外縁天体を表します。これらは海王星に散乱された天体も含みますので、遠くまで広がっており、多くは黄道面から離れた軌道を持ちます。図の丸や点は2024年6月1日時点での位置を表します。(クレジット:JAXA)

太陽系の中で、私たちが既に知る惑星たちよりも遠くには何があるのでしょうか? 海王星の先には小惑星などの天体(小天体)がリング状に分布している領域「カイパーベルト」があります。カイパーベルトからオールト雲(注1)までを「太陽系外縁部」と呼んでいますが、私たちの知識はまだ太陽に近い領域に限られています。

「太陽系以外に目を向けると、一般的な惑星系円盤の広がりは恒星から100天文単位(地球ー太陽間の距離の100倍)くらいです。それに比べると広がりが50天文単位程度とされるカイパーベルトはとてもコンパクトです。こうした比較から、太陽系が生まれる元になった星雲(原始太陽系星雲)が現在のカイパーベルトよりさらに外側まで続いた可能性もあると私たちは考えています」と本研究を主導した吉田二美博士(産業医科大学;千葉工業大学惑星探査研究センター)は語ります。

現在の観測データを見ると、カイパーベルトの外端は50天文単位あたりで突然途切れているように見えます。もしもこの外端が原始太陽系星雲の外端に相当するなら、太陽系の惑星系円盤はとてもコンパクトな状態で生まれたことになります。一方、カイパーベルトの外端がその外側の天体(惑星)の影響を受け、その後の進化の過程で切り取られてしまった可能性も考えられます。これが本当なら、カイパーベルトのさらに遠方を観測すれば円盤を切り取った天体や、もしかしたら第2のカイパーベルトが見つかる可能性もあります。このように太陽系外縁部にある天体を見つけ、その分布を調べることは、太陽系の進化を知ることに繋がるのです。

米国航空宇宙局 (NASA) の探査機「ニュー・ホライズンズ (New Horizons)」はそんな太陽系外縁部を調査するための計画です。2015年に冥王星系をフライバイ(近接通過)しながら観測、2019年にはカイパーベルト天体の一つであるアロコス(Arrokoth)をフライバイし、太陽系外縁天体の表層を初めて人類に垣間見せてくれました。アロコスへのフライバイ後にニュー・ホライズンズの延長ミッションが始まりました。そして探査機が今後調査するカイパーベルト天体の候補を探すために、すばる望遠鏡が協力することになりました(ハワイ観測所 2020年7月トピックス)。

すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラ(HSC)を用いたカイパーベルト天体探しはニュー・ホライズンズ探査機が飛行する方向の二視野(満月のおよそ 18 個分の広さに相当する領域)に絞って行われています。これまでに行われた約30半夜の観測で、ニュー・ホライズンズのサイエンスチーム(ミッションチーム)は、240個以上の太陽系外縁天体を見つけています。

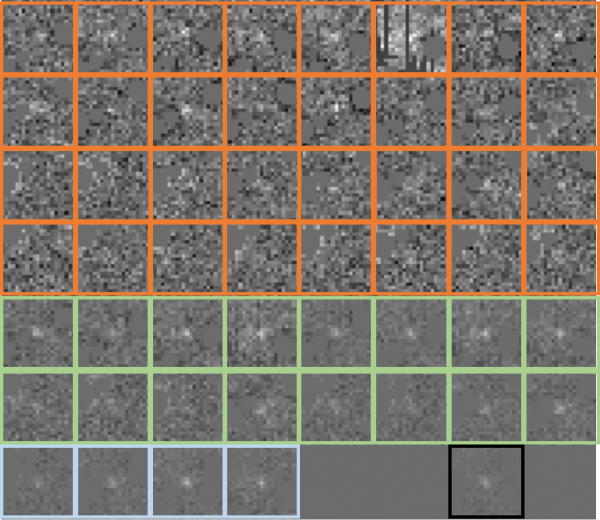

本研究では上記の観測により取得した画像を日本の研究者を中心とするチームがミッションチームとは異なる手法で解析し、新たに7個の太陽系外縁天体を発見しました。主著者の吉田博士は、決まった視野を一定期間撮り続けたHSCの観測データにはJAXAが開発した移動天体検出システム(注2)を適用できることに気がつきました。このシステムは普段、近地球小惑星やスペースデブリの検出に使われています。これは32枚の連続した画像をいくつもの方向にずらして重ね合わせることにより特定の速度で移動する天体を検出するもので、高速処理のために独自の工夫がされています(図2)。研究チームがこの検出システムを用いて新たに発見した7天体のうち2つについてはおおよその軌道が求められ、国際天文学連合の小惑星センター (Minor Planet Center、MPC)から仮符号が与えられました(注3)。

図2: JAXAの移動天体検出システムでの検出例。一定の時間間隔で同一視野を撮像した32枚の画像(上の画像ではオレンジの枠内の画像)から移動天体を探していきます。カイパーベルト天体の移動速度範囲を仮定して、一枚一枚の画像をいくつもの方向に少しずつずらしながら重ね、うまく32枚重なったものを候補天体とします。図中の緑枠、水色枠、黒枠の画像はそれぞれ、2枚ずつ、8枚ずつ、そして32枚を重ねた画像です。一枚の画像でも、どの重ね合わせでも、中心に天体らしき光源があった場合は本物の天体と判断します。(クレジット:JAXA)

従来の研究では約50天文単位から外側ではカイパーベルト天体の数が激減すると認識されていたため、カイパーベルトの外縁はそのあたりにあると想像されていました。ところが、今回仮符号を与えられた2つの天体の軌道長半径はどちらも50天文単位を超えています(図1. 但しこれらの天体の軌道要素は、将来的に観測が蓄積するにつれて多少の変動がある可能性があります)。今後も似たような軌道を持つ天体が発見され続けば、カイパーベルトはさらに先まで続いていると言えるかもしれません(注4)。すばる望遠鏡と今もなお太陽系外縁部を飛行するニュー・ホライズンズの協力により、まだ人類の眼が未到である太陽系の深縁部へ探査の歩が進むことが期待されます。

「HSCを用いたミッションチームのカイパーベルト探しは今も続いており、今後も北米グループを中心として、次々と論文が出版される予定です。本研究はそれに先駆けて、日本の研究者が中心となり、日本で開発された手法で、カイパーベルトの領域を広げる可能性のある天体を発見したものです」と吉田博士は語ります。

本研究成果は、日本天文学会欧文研究報告(Publications of the Astronomical Society of Japan;PASJ )に 2024年5月29日付で掲載されました(Yoshida et al., "A deep analysis for New Horizons' KBO search images")。

JAXA共著者の 柳沢 俊史 主任研究開発員のコメント:

JAXAで宇宙デブリ検出用に開発された画像処理技術が太陽系起源の解明に貢献することが示されました。様々な機関の研究者がお互いの知見を出し合って出せた成果だと思っております。今後はさらに大量のデータを解析することで新しい知見が蓄積されていくはずです。

JAXA共著者の 吉川 真 准教授のコメント:

地球接近天体はプラネタリーディフェンスや探査・利用と人類に密接に関係していて重要な天体ですが、そのような天体を発見する手法でカイパーベルトという遠方にある天体の発見もできたということは既存の観測データをより有効に利用できることを示すことになりました。このような研究活動によって、地球に近いところから遠方まで太陽系小天体がどんどん発見されていることを期待しています。

(注1) 太陽系の最外端には巨大惑星が弾き飛ばした微惑星が太陽を中心に球殻状分布していると理論的には想像されており、そのような天体の分布する領域をオールト雲と言います。オールト雲は太陽から10万天文単位あたりまで広がっていると推定されています。

(注2) このシステムは、地上光学観測装置(主に望遠鏡とCCDやCMOSカメラ)を用いた宇宙デブリや地球接近天体の発見に利用されています。静止軌道や低軌道ではカタログにない非常に暗い宇宙デブリの発見に活用され、いまだ観測できていない宇宙デブリの分布状況把握等に利用されています。また、地球接近天体の発見にも貢献しています。20㎝級の小型望遠鏡で得られた画像を本システムで解析することで1-2m級の望遠鏡と同等の検出能力を発揮することができます。JAXAにおいて新たに発足したプラネタリーディフェンスチームの活動にも今後貢献していく予定です。(プラネタリーディフェンスとは、天体の地球衝突問題を扱う活動のことです。大きな天体が地球に衝突すると大災害が引き起こされますが、そのような災害をいかに避けるかの検討や実際の活動を行っています。JAXAでは「はやぶさ2拡張ミッション」がプラネタリーディフェンスを目的の1つにしているほか、ESAのプラネタリーディフェンスミッションであるHeraにも参加しています。2029年4月には、小惑星アポフィスが地球にかなり接近しますので、プラネタリーディフェンスとして注目されています。)

(注3) 仮符号がついた天体がその後何度も観測されて、軌道が正確に決まると確定番号がつきます。すると発見者(この場合は研究チーム)に天体の命名権が与えられます。天体の命名については国際天文学連合の定める決まりがあり、太陽系外縁天体の場合は神話にちなんだ名前がつけられます。

(注4) ミッションチームが発見した天体の軌道分布や探査機のダストカウンターの測定値からもカイパーベルトがさらに広がっている可能性が示されています。ミッションチームはすばる望遠鏡HSCを用いた観測を継続する考えです。

すばる望遠鏡について

すばる望遠鏡は自然科学研究機構国立天文台が運用する大型光学赤外線望遠鏡で、文部科学省・大規模学術フロンティア促進事業の支援を受けています。すばる望遠鏡が設置されているマウナケアは、貴重な自然環境であるとともにハワイの文化・歴史において大切な場所であり、私たちはマウナケアから宇宙を探究する機会を得られていることに深く感謝します。