極端紫外波長域の観測は超高層大気の組成を知るための手段として重要です。高度約100 km以上の領域にあたる金星の熱圏では、これまでにロケット観測、スペースシャトルからの観測、金星周回衛星の観測など、複数の極端紫外波長域の観測が行われてきました。しかし、ロケットやスペースシャトルによる観測は、地球大気の発光が雑音となり、観測できる期間にも制限がありました。また、金星周回衛星からの観測も軌道の制約上、観測期間が限られてしまいます。一方、「ひさき」には衛星から見た時の太陽と金星間の角度に制約はありますが、数カ月にわたる長期間、金星を連続観測する機会があります。また、軌道高度は約1,000 kmに位置するため、ロケットやスペースシャトルからの観測に比べ地球大気の影響を受けにくいという利点があります。さらに金星の超高層大気の組成を測定するために十分な波長分解能を備えています。「ひさき」は木星とともに金星を主な観測対象とした初めての衛星として観測を続けています。

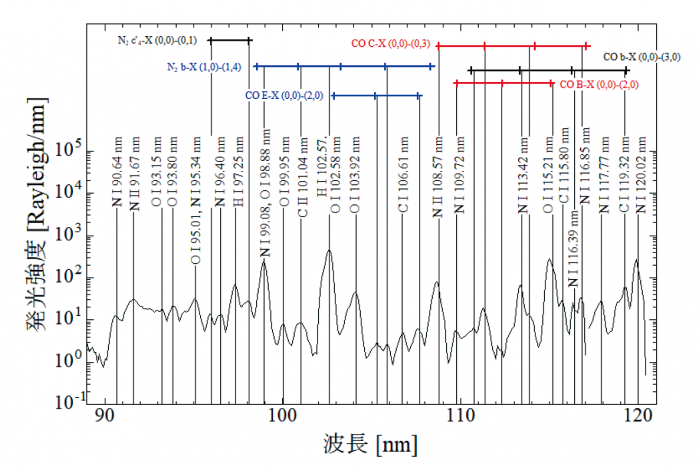

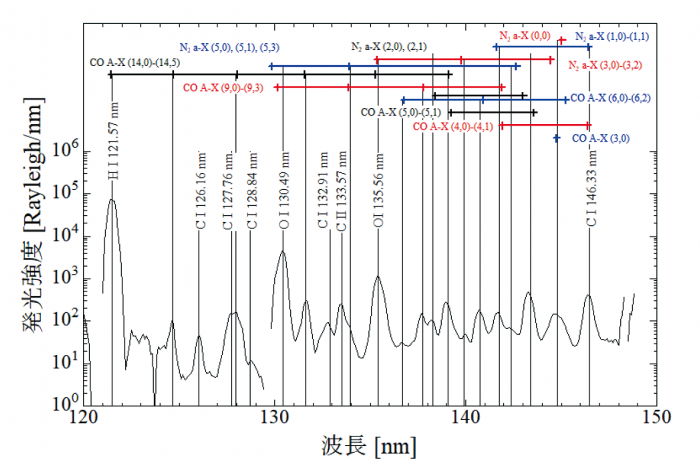

他の惑星観測との兼ね合いで「ひさき」は2014年3月に20日間を超える長期間の観測を実施しました。この期間の観測をすべて積分した結果、これまで同定されなかった弱い発光が捉えられました(11-図1)※1。過去の観測より1桁暗い約1レイリー※2の発光が検出されたのです。さらに、複数の成分が混ざった波長域にフィッティング解析を施すことによって各成分に分解し、窒素分子の発光を初めて同定することに成功しました(11 -図1, 2)※1。このような、高高度、高波長分解能、長時間という特徴を持った「ひさき」の観測によって、極端紫外波長域において50種を超える輝線が金星で新たに同定されました。「ひさき」の観測により金星の極端紫外波長域における、いわば発光強度データベースを作ることができ、将来の金星科学が発展するための基礎を築いたと言えます。

11-図1 「ひさき」が観測した金星スペクトル(90〜120 nm)。スペクトルの波長分解能はおよそ0.4 nmですので、輝線に起因する全発光強度は縦軸の値を0.4倍したものにおよそ等しくなります。 N₂のc'₄-X帯※3(97 nm付近の黒線)、b-X帯※3(98〜108nm帯の青線)の発光が金星ではじめて捉えられました。CO (105.2 nm)の発光のような弱い発光の同定にも成功しました。

11-図2 「ひさき」が観測した金星スペクトル(120〜150 nm)。N₂ a-X帯※3(135〜145 nm帯の赤線)の発光が金星ではじめて捉えられました。また、波長分解能が足りないために重なって観測されてしまった輝線を分解し、各々の強度を算出することで多くの輝線が同定されました。

金星大気の主成分であるCO₂から生成されるCやCOの発光を除くと、発光に寄与する物質はH、He、O、N、 Ar、N₂であり、地球、火星の極端紫外スペクトルと共通しています。熱圏において地球型惑星では温度、気圧といった物理的環境は大きく異なっていますが、化学的環境は類似しているということが確かめられました。

11 -※1 Y. Nara et al., Icarus, doi:10.1016/j.icarus.2017.10.028 (2017).

11 -※2 レイリー(Rayleigh)は、光の強度を表す単位で、単位時間、単位面積、単位立体角あたりに入射する光子数が10⁶個のとき1レイリーと定義される。

11 -※3 原子輝線は、元素記号に続くIやIIは電離度を表し、Iは原子、IIは1価イオンであることを表す。分子輝線は、化学記号に続く記号で状態の遷移を示す。Xは基底状態を表し、他はアルファベット順で早いほどエネルギーの低い励起状態を表す。カッコ内の数字は、左側から励起状態、脱励起状態の振動準位を表す。