地球の磁気圏の中でも地球中心の約2〜7倍の領域には、数100 keV 〜数10 MeVと非常に高いエネルギーを持つ電子が数多く分布しています。このドーナツ形状の領域は「放射線帯」と呼ばれており、特に磁気圏内の環境が荒れる「宇宙嵐(ここでは磁気嵐と呼ぶ)」が発生した際には放射線帯にある電子のフラックスが大きく変動します。

放射線帯にある高エネルギー電子は、磁気圏の尾部にある数keV程度の荷電粒子が地球方向に輸送されることで生成されます。荷電粒子は磁場強度と粒子のエネルギーの比を保つような性質を持ちます。そのため、荷電粒子が地球方向に移動すると背景の磁場強度が強くなるため、荷電粒子のエネルギーが増加します(断熱加速)。しかしながら、この方法だと数100 keVまでしか加速されないため、恒常的にMeV帯のエネルギーを持つ電子が存在するためには別の方法で加速される必要があります。近年の研究により、磁気圏内で発生したプラズマ波動との相互作用によってMeV帯まで加速されていることが明らかとなりました。特に、周期的な変化を伴うULF帯(ULF波動)やVLF帯(ホイッスラーモード波動)のプラズマ波動が数MeVの電子に寄与しうることが知られています。両者の波動が引き起こす加速過程は異なり、ULF波動は主に動径方向への拡散に伴う加速、ホイッスラーモード波動はサイクロトロン共鳴に起因する加速を引き起こすとされています。しかしながら、「磁気圏内にあるプラズマ波動が、磁気嵐中のどのタイミングで、どの場所で放射線帯変動に寄与するのか?」については明確になっておらず、未だ研究者の間で議論が交わされています。

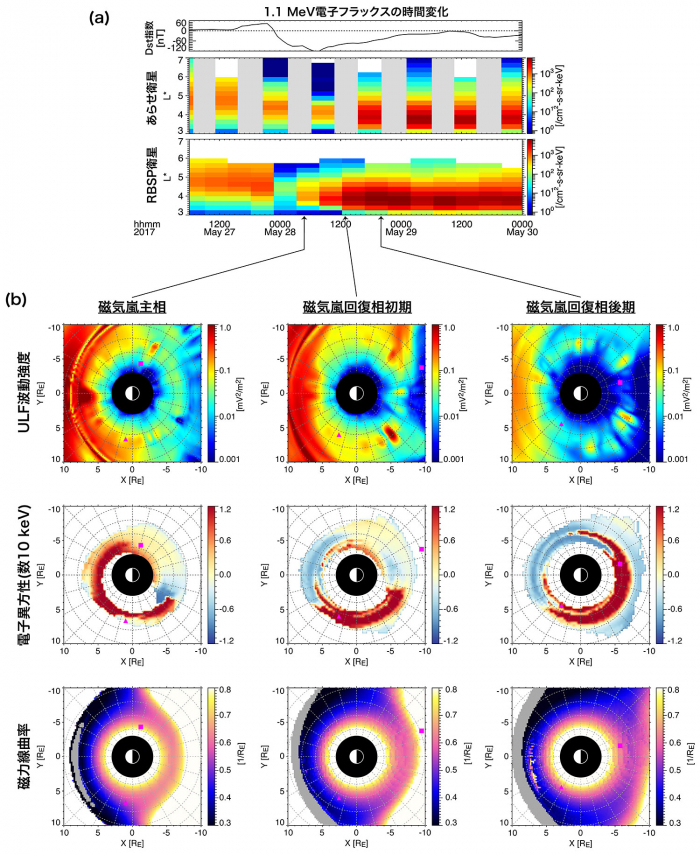

私たちは、磁気圏観測衛星「あらせ」、同じく磁気圏観測衛星で2012 年にNASAが打ち上げたVan Allen Probes、および数値シミュレーションを用いて、ある磁気嵐における放射線帯変動とプラズマ波動の寄与のタイミング、およびその波動を励起させる原因について研究を進めてきました。図1(a)は2017年5月の磁気嵐時に「あらせ」(夜側に位置)およびVanAllen Probes(夕方側に位置)が観測した1.1 MeV電子のフラックスの時間変化を示しています。「あらせ」、Van Allen Probesともに、磁気嵐主相では放射線帯電子のフラックスが大きく減少し、その後回復相に移行するにつれて電子フラックスが増加していく様子を観測しています。特に、回復相初期では広い領域で電子フラックスが増える一方、回復相後期では放射線帯の中の特定の領域でのフラックス増加が顕著にみられます。図1(b)は数値シミュレーションから求めたULF波動の強度およびホイッスラーモード波動に関連する物理パラメータを磁気赤道面上に描いたものです。ULF波動の分布をみると、磁気嵐主相と回復相初期のタイミングで全経度にわたり強くなっています。このシミュレーションでは太陽風による磁気圏圧縮に伴うULF波動を再現しているため、今回の磁気嵐の回復相初期では太陽風起因のULF波動が電子フラックスの増加に寄与していることが示唆されます。一方、ホイッスラーモード波動を引き起こす要因である数10 keV電子の異方性の分布をみると、それぞれの時間帯で異方性が大きくなる領域が異なることが分かります。この経度方向の依存性は、「あらせ」、Van Allen Probesでホイッスラーモード波動を観測したタイミングとよく一致しています。また、ホイッスラーモード波動は背景磁場の曲率が小さいほど励起されやすいことが過去の理論研究から明らかになっています。今回のシミュレーションによる磁力線曲率の分布では昼間側で磁力線曲率が小さくなっており、先行研究で提唱されていた理論を裏付ける結果となりました。

図1:(a)2017年5月に発生した磁気嵐における1.1MeV電子フラックスの時間変化。上段のDst指数は磁気嵐の規模を表す。(b)MHDシミュレーションから求めたULF波動強度およびホイッスラーモード波動に関連するパラメータを磁気赤道面上に描いたもの。

本研究では、放射線帯変動の全容を理解する上で欠かせない「プラズマ波動の寄与についての時間的・空間的な考察」を行い、どちらか単一の波動がフラックス増加を引き起こしているのではなく、両者の波が各々のタイミングで放射線帯変動に寄与していることが判明しました。今後は波動の成長率などを含めた議論を行うことで、より定量的な放射線帯変動の理解が進むと考えられます。