磁気圏のそこかしこで発生する「コーラス波動」が、その電磁場で電子の軌道を乱し、その影響を受けた電子が地球大気に降りこんでオーロラを発生させる、という理論が提唱されたのは今から半世紀以上も前のことです※ 1。

そもそも地球近傍の宇宙空間(磁気圏)の電子は地球磁場のローレンツ力によって磁力線に巻き付く旋回(サイクロトロン)運動と磁力線に沿う往復運動を繰り返しており、通常は大気に降りこみません。このような電子が往復運動を破って地球大気に降りこむのは、電子が磁力線に巻き付くサイクロトロン運動の速度(v⊥)に比べて、磁力線に沿った速度(v||)の方が十分に大きくなり、臨界点を超えた時です(具体的には、「あらせ」の観測しているケースではv⊥/v|| ~ 0.04が臨界点)。この臨界点の間際で少しだけv⊥/v||の大きい電子は辛うじて磁力線に沿う往復運動を繰り返しますが、何らかの磁場擾乱に伴うローレンツ力によって電子が速度空間内で散乱され(つまり、v||と v⊥が少しずつ変化して)v⊥/v||が臨界点を突破するほど小さくなることで、往復運動が破られます。

電子の散乱の現場を実証するには、臨界点における電子の速度ベクトルと磁力線のなす角atan(0.04)~ 2.4°と同程度の角度分解能が必要です。筆者が開発責任者を務める中間エネルギー電子分析器にてこの分解能を実現するには、典型的なプラズマ分析器の設計と比べると検出器の開口面積をかなり絞る必要があり、その代償として感度を犠牲にする必要がありました。しかし、筆者らは「コーラス波動に散乱される電子」の直接検出を秘かに目論み、角度分解能優先の設計でも感度的に問題ないことを確認しつつ設計・開発を進めました(観測器の開発に関してはISASニュース2017年12月号、2019年5月号でも解説しています)。

そのような明確な指針がありつつも、不安要素はありました。広大な宇宙空間の中で、「点」に過ぎない衛星が電子散乱の現場を都合よく通過できるのか?コーラス波動以外の様々な電磁波動が飛び交う中、また、様々な領域から電子が運ばれてきて混沌とした複雑系の「現場」で、都合よく「コーラス波動」と「電子の散乱」の対応だけを抜き出す形でみいだせるのか?という懸念は開発中、ずっと脳内に渦巻いていました。

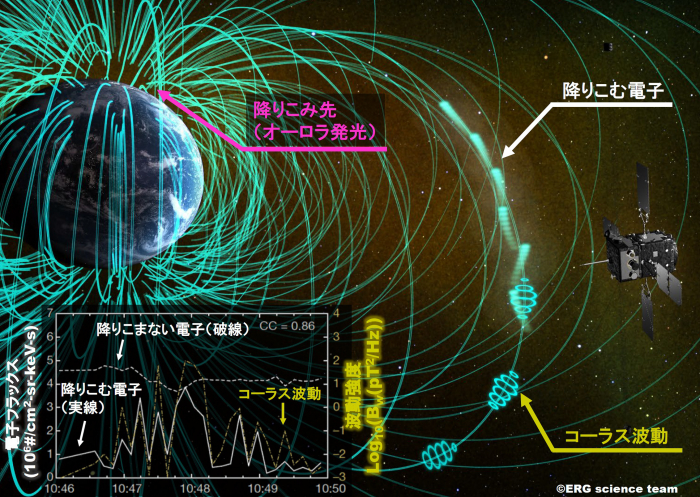

ところが、実際に観測が始まってみると、電子が往復運動の臨界点を超えて激しく降りこむ事象は頻繁にみられることがすぐにわかり(図1)、さらに少しコツをつかむと※ 2、降りこみ電子の量とコーラス波動の強度の間の高い相関も次々とみつかるようになりました。そしてその中には、電子の降りこむ先が全天オーロラカメラの観測領域に当たっている極めて幸運なケースも発見され、「コーラス波動 → 電子の散乱 →オーロラ発光」というシナリオが、半世紀以上の時を経てついに直接的に証明されることとなりました(図2)。

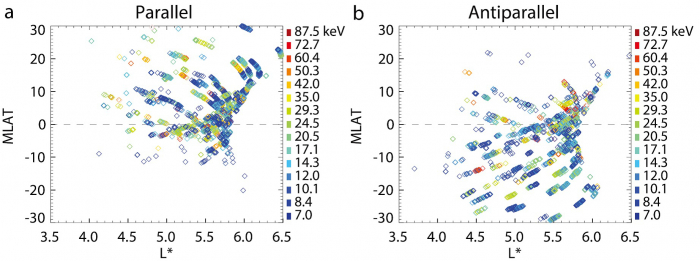

図1:(左)地球磁場に沿って北半球の極域に降りこもうとする電子と(右)磁力線に反平行に南半球の極域に降りこもうとする電子の検出位置分布。縦軸が磁気緯度、横軸が地球からの距離(地球半径で規格化)を示す。色は電子のエネルギーを示す[Kasahara et al., 2019, GRL]。

図2:コーラス波動強度(黄色)と降り込み電子の量(実線)の高い相関(0 . 86)[Kasahara et al., 2018 , Nature]。降りこまない(臨界点を超えない)電子に大きな変動はみられないため、波動との相互作用の直接的な検出のためには降り込み電子を識別するための高角度分解能が必要であった。本研究を説明する動画はこちらから視聴可能。

※1 オーロラ発生のメカニズムはこの他にもあります。電子を降りこませるメカニズムの多様性がオーロラの形態の多様性につながっています。

※2 降り込み電子とコーラス波動との高い相関をみつけるには少しばかりのコツが必要でした。そのコツとは、赤道面付近(磁気緯度の絶対値が10 度以下程度)を探すことです。これは、コーラス波動による強い散乱が起こる条件(共鳴条件と呼びます)が赤道面付近で満たされやすいこと、また、コーラス波動が必ずしも磁力線に平行には伝搬せず、高緯度に行くほど降り込み電子と空間的にずれていってしまうこと、という2つのことから容易に理解できることなのですが、それに気づくまでには多少の時間を要しました。