パラシュートレスカプセルへの期待

「パラシュートは愛で開くんだよ」とは、『宇宙兄弟』のどこかの巻にありました。たしかに、サイズや仕組みを設計した方々、製造して下さった方々、組み立てて下さった方々の大きな愛で開くのは間違いないでしょう。「はやぶさ」初号機(そしてそのうち、「はやぶさ」2号機)では、蓋が開かずにビーコンが出なかった場合もミッションを喪失しないように、再突入時の大火球光跡から着地点を予測するとか、いろいろ考えました。それでも、パラシュートが開傘しなかった場合の着地衝撃からは搭載機器を守るすべはありません。比較的柔らかな地面に落ちることを祈るだけ。ならいっそのこと、(別に愛や技術力を信じないわけではありませんが)パラシュートが開かなくても何とかなるように設計開発するのも研究者であります。

惑星探査ミッションはますます遠方の天体をターゲットとする傾向にあり、往復の道のりは10年を超えるものも少なくありません。ですから、設計・製造から実際のパラシュート開傘までの全ての機能を長期にわたって保証することの難しさは言うまでもありません。厳しい信頼性が求められます。

「はやぶさ」カプセルの帰還の際、やれ電池容量は十分にあるか? 演算回路は狂っていないか? タイマーは正しい時間を刻むか? 事前に試験をして送り出していたとはいえ、壊れていては、「試験したのに」と言っても何もなりませんから、当時のドキドキは何物にも例えようがありません。

そこで考えたのが、長期ミッションの最終フェーズでのパラシュートに期待しない着地ができたら? トリガー回路・点火回路、開傘のための電力等、緩降下サブシステムに頼らない着地が実現されれば、それは、サンプル回収機のみならず、様々な宇宙探査ミッションの自在な着陸の可能性を拡大するはずですし、先刻の火星着陸実証機スキアパレリのように火星表面激突によるミッション喪失も防げたかもしれません。

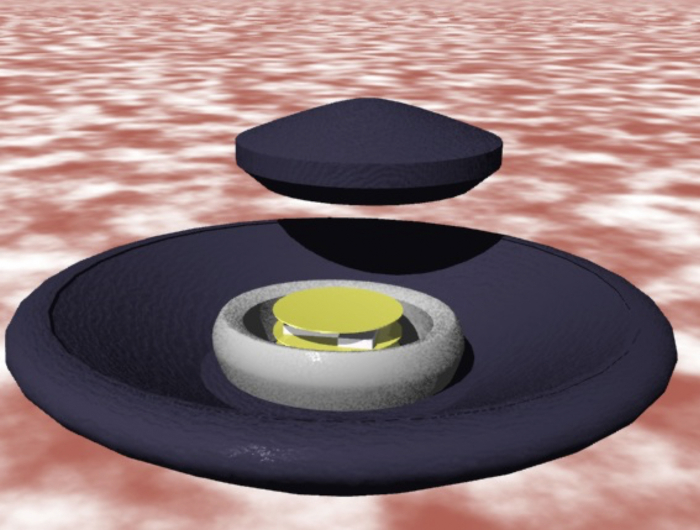

3年くらい前でしょうか。パラシュートを用いずドカンと着地しても、その衝撃エネルギーを吸収して、内部の搭載機器を守る(図1)。そんな発想から研究が始まりました。

図1 衝撃吸収材を内包したパラシュートレスカプセル

着地衝撃エネルギー吸収機構によって拡大される宇宙ミッション

着地衝撃を吸収することによって拡大される宇宙ミッションの例を表1に示します。40m/s程度の速度での着地衝撃エネルギーを吸収して内部を守ることができれば、種々のミッションへの利用の可能性が広がると考えます。例えば、

- 地球や金星など、重力が中程度で十分大気が濃い惑星に降下する場合は、パラシュートレスで6m/s(金星)~40m/s (地球)の着地速度となるので、電力供給、開傘ロジック、状態センサー、点火回路を含めた緩降下システム全体を簡素化/省略することができます。

- 重力が中程度で大気密度が比較的薄い火星に着地する場合には、パラシュートレスでは300m/s程度の着地速度となりますが、パラシュート開傘後での40m/sの比較的速い着地速度での着地衝撃緩和に利用可能です。

- 土星の第2衛星エンケラドス、木星の第一衛星イオなどの、重力が小さく、大気がない、もしくは微量の天体に対しては、いったん周回軌道に入った後、適切なΔV(デルタ・ヴィ=減速や増速など)を与えることでほぼ軌道速度をキャンセルして、所定の低高度からの自由落下をさせることで40m/s程度の着地速度を実現することができ、本研究の適用範囲となります。