小惑星や彗星のような太陽系小天体が地球に衝突すると大きな自然災害になります。そのような災害を防ぐ活動が「地球防衛」です。この活動は30年以上前から始まっていますが、最近、世界的に非常に活発になってきました。英語ではプラネタリーディフェンス(あるいはスペースガード)と呼ばれますが、JAXAでは分かりやすいように「地球防衛」と呼んでいます。

2025年4月6日の週は、まさに「地球防衛」の議論が行われた一週間でした。4月6日(日)は一般向けの公開講演会、そして次の日からは3つの国際ワークショップが続きました。まず7日・8日にはESA(ヨーロッパ宇宙機関)のHera(ヘラ)というミッションについて、9日・10日には2029年に地球に接近する小惑星Apophis(アポフィス)について、そして11日にはRAMSES(ラムセス)というミッションについてです。Heraは、NASAがDART(ダート)という探査機を衝突させて軌道変更実験を行ったDimorphos(ディモルフォス)という小惑星に向かっている探査機です。また、RAMSESはアポフィスを探査しようとして現在検討中のミッションです。これら一連の会合は、東京大学本郷キャンパスの理学部にある小柴ホールで行われました。

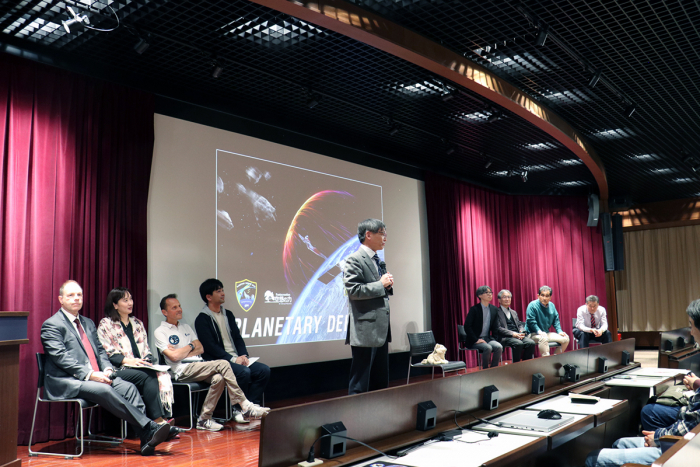

4月6日の公開講演会は、「天体衝突から地球を守る―地球防衛の最前線」というタイトルで東京大学宇宙惑星科学機構(UTOPS)主催、JAXA共催で開催されました。二部構成で、第一部では「プラネタリーディフェンスの最新情報」としてNASA、ESA、JAXAでの活動の紹介があり、第二部では「天体の地球衝突にどう対応するか?」をテーマにパネルディスカッションが行われました。この公開講演会にはマスコミ関係者も30名ほど参加されており、公開講演会の後にメディア懇談会も行なわれました。

(写真(上):4月6日の公開講演会の開催前の様子です。多くの人で会場は熱気で満ちていました。)

最初にスペシャルイベントのその1。宇宙研の藤本正樹所長によって、円谷プロダクションに制作していただきましたJAXAプラネタリーディフェンスとのコラボのビジュアルが公開されました。

ビジュアルについて [円谷プロからの公式ステートメント]

JAXAプラネタリーディフェンスチームの皆さんが、世界各国の科学者、技術者、法律家などさまざまな人たちと連携しながら天体の地球衝突可能性の研究を進められていることに、心より敬意を表します。

地球の未来のために皆さんの活動をより多くの方に知ってもらい、さらに注目や支援が広がることを期待して、この『「空想の力」によりプラネタリーディフェンスを応援するビジュアル』 をデザインいたしました。

私たち円谷プロダクションは、「空想の力」とは、"好奇心"や"願い"をベースとして、あらゆる領域を横断して《希望の未来を創り出す力》だと信じています。

宇宙科学を進歩させ、地球を守り世代を繋いでいく皆さんからも刺激を頂きながら、私たちも、さらに「空想の力」を駆使して勇気と希望と思いやりを世界中の人々に届けていきたいと思います。

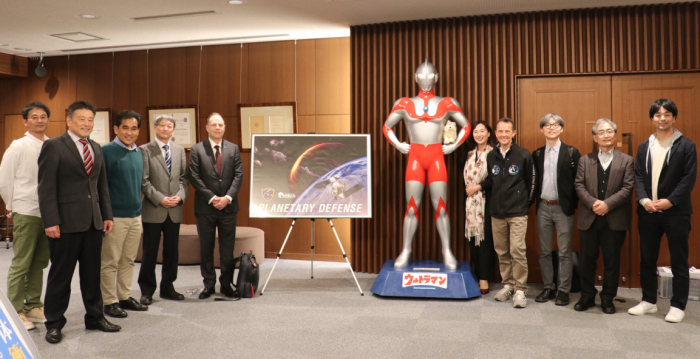

そして、会場の外にはウルトラマンが。公開講演会出演者との記念写真です。

JAXAプラネタリーディフェンスのロゴマークも公開しました。

スペシャルイベントのその2は、イギリスのロックバンド、クイーンのギタリストで天体物理学博士でもあるブライアン・メイさんからの激励のビデオの公開です。

公開講演会の後半ではパネルディスカッションを行いましたが、その最後に国立天文台の土居守台長からご挨拶をいただきました。

また、一番左はNASAジョンソン宇宙センターのPaul Abell(ポール・アベル)氏です。

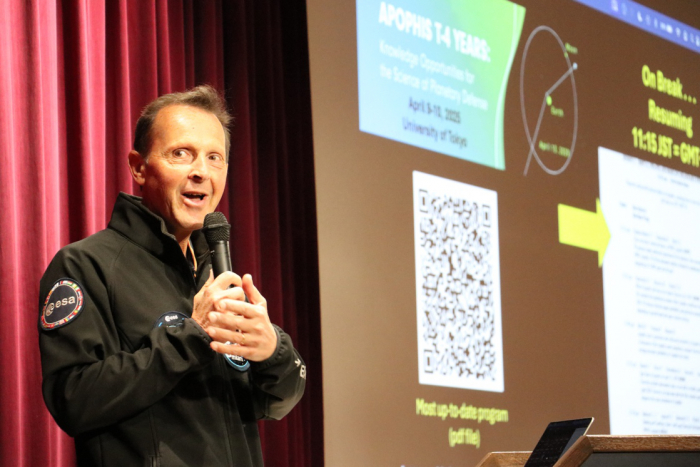

ここからは、4月7日から11日までの国際ワークショップの様子です。

今回の一連の国際ワークショップの主催者の一人、フランスのコートダジュール天文台のPatrick Michel(パトリック・ミッシェル)氏。

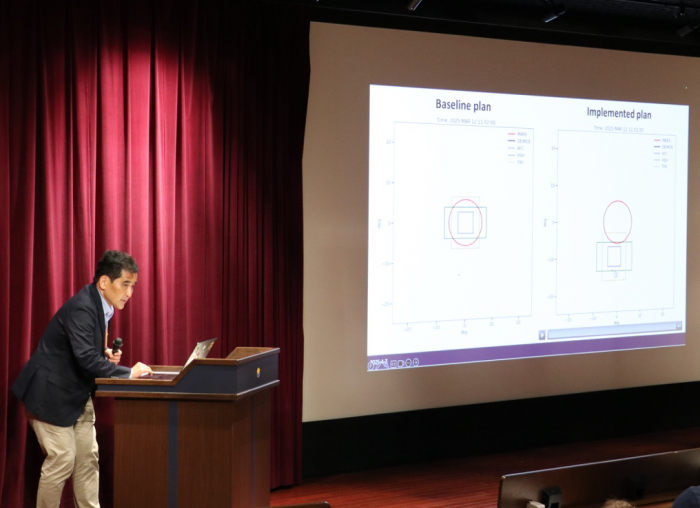

Heraミッションへの日本の貢献を説明する東京大学の杉田精司教授。

Hera探査機に提供した赤外カメラTIRIの責任者である宇宙研の岡田達明准教授。

「はやぶさ2」のプラネタリーディフェンスへの貢献を話す宇宙研の津田雄一副所長。

JAXAのRAMSESミッションへの協力を説明する宇宙研の豊田裕之准教授。

リモート会場と繋いでのパネルディスカッションの様子。ステージ上で最も右側に座っているのは、千葉工業大学惑星探査研究センターの荒井朋子所長。DESTINY+ミッションのサイエンスチームの責任者です。DESTINY+は目標天体Phaethon(ファエトン、フェートン)にフライバイする前にリハーサルとしてアポフィスフライバイを行う予定です。司会をしているのは、アポフィス・ワークショップの主催者であるマサチューセッツ工科大学のRichard Binzel(リチャード・ビンゼル)教授。

コーヒーブレイクで議論中の様子。「宇宙なんちゃらこてつくん」とプラネタリーディフェンスとのコラボのボードも飾ってありました。

この一週間は、地球防衛(プラネタリーディフェンス)について、非常に濃密な議論が行われた一週間でした。公開講演会においては、講演会開催前に質問を募集し、当日も会場で質問・意見を書いていただき、さらに開催後にも参加された方に感想を書いていただきましたが、非常に多くの質問や感想が寄せられました。メディア懇談会では時間を大幅に延長して質疑がありました。「地球防衛」について、皆さんが非常に大きな関心を持たれていることを強く感じました。

今年の初めには、2024 YR4という小惑星が2032年に地球に衝突する可能性が指摘されました。また、2029年4月13日(金)には、大きさが340mとも推定されている小惑星アポフィスが地球に約32,000kmのところまで接近します。この接近は観測史上初めてのことで、今後も1000年あるいはそれ以上起こらないものではないかとも言われており、非常に注目されています。大きさが数十メートルくらいの天体でも地球に衝突すれば大きな自然災害となりますから、それを予め防ごうとする活動が「地球防衛」。まだまだ多くの難しい問題がありますが、多くの研究者・技術者・各種専門家が地球防衛に立ち向かっていこうとしています。

東京大学宇宙惑星科学機構の皆さまには、公開講演会および国際ワークショップの開催にご尽力いただき深く感謝いたします。

(2025/04/18)