パリ

CNESにて

JAXAとフランス国立宇宙研究センター(CNES)との、SOLAR-Cミッションに関する協力の実施取決めを締結しました。SOLAR-C衛星は、JAXAがリードする、2028年に打ち上げ予定の太陽観測衛星で、太陽高温プラズマの形成過程や太陽の地球・太陽系への影響を解明するものです。また、新たにCNESのCEO(総裁代行)に就任したスーシェ氏と國中所長との間で会談が行われ、特に、SOLAR-C、LiteBIRD、MMX、月震計といったプロジェクトの進捗や今後の計画について確認がなされました。また、日本とヨーロッパの宇宙機関及び研究者間の協力関係の深化、宇宙科学分野における戦略的な国際協力の重要性が改めて認識されました。なお、署名式と会談は従来のCNESのヘッドクオーターが現在、改修中のため、新たな場所にあるヘッドクオーターで行われました。1年間程度の改修を経て、元のヘッドクオーターに戻るとのことです。最後に、スーシェ氏から國中所長の日仏宇宙科学・探査協力の長年の貢献に感謝の言葉がありました。(写真上)

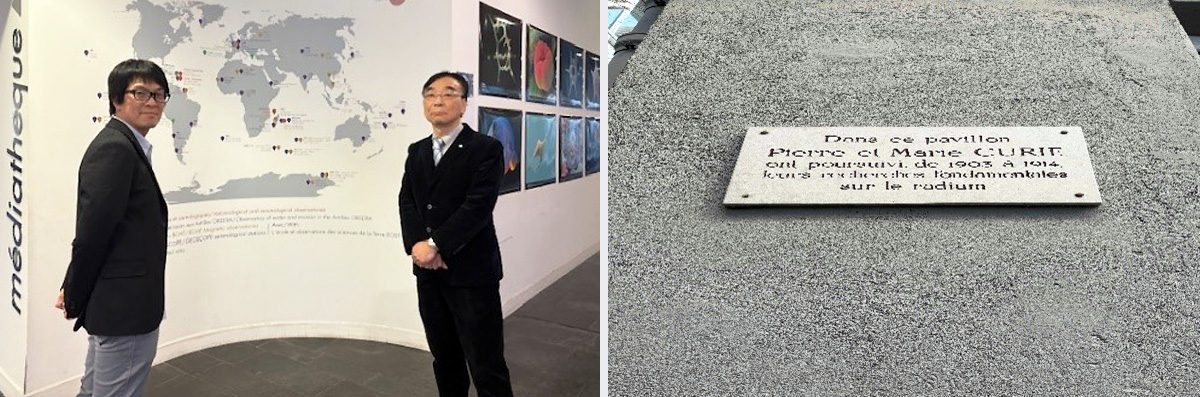

IPGPにて

國中所長は、パリ地球物理研究所(IPGP)を訪問しました。ちょうど、IPGP内で火星の衛星「フォボス」に関する研究者のディスカッションが行われている最中で、そのワークショップ(ISASの臼井教授も参加)の参加者を激励するため、簡単な挨拶を行いました。フォボスをターゲットとしているMMXへの注目の高さがうかがえました。

その後、IPGPを拠点に月震観測研究で活躍されている川村太一博士と落ち合い、IPGP内に保存されたキュリー夫人の実験室が見られる特別な会議室において、ショシドン所長らから、IPGPの研究実績や東大地震研など国際協力状況などの概要について話を聞きました。また、所内のキュレーション施設や月震計に関する研究室などを見学しました。

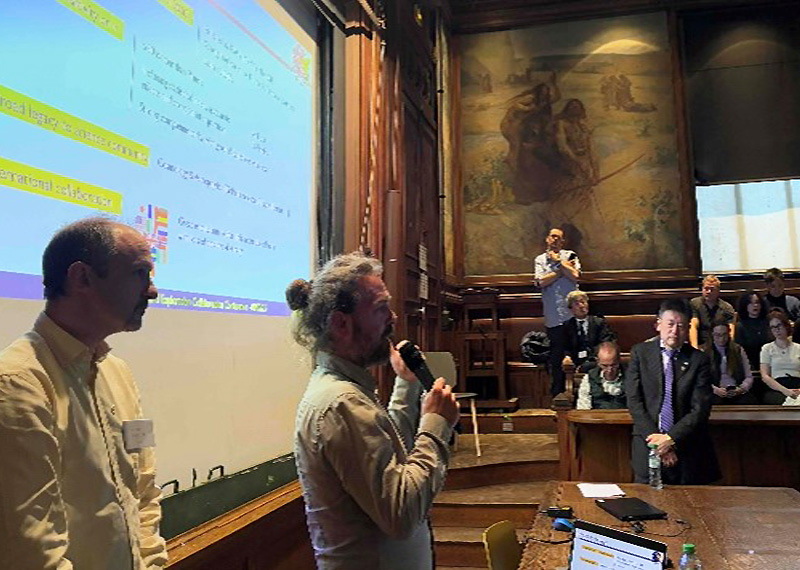

パリ自然史博物館 古生物学・解剖学陳列館にて

「宇宙科学における日仏協力」というテーマでのワークショップを開催。パリの駐仏日本国大使館メンバーもご参加される中、國中所長による、両国の協力に対して感謝の思いがあふれる基調講演がありました。

その後のパネル討論での話題は2本立て、宇宙望遠鏡(特に、Solar-CとLiteBIRDを取り上げました)と宇宙物質科学(Hayabusa2とMMXが通奏低音です)。前者では、モデレーターの藤本ISAS副所長から欧州が主体となって実施する巨大ミッションとISASが主催するより小型なミッションとの対比をフランス研究者はどう捉えているのか、といった突っ込んだ質問をさせてもらいました。後者では、探査機が帰還させたサンプルのキュレーションにも協力したいといったこともフランスの大物研究者が発言されていました。これはISASミッションのブランド力を物語っていると言えるのではないかと思います。キュレーション活動は、一見地味と思われがちですが、大変貴重なサンプルについて責任感を持ってしっかりと取り扱ってきているので、先日あった「リュウグウサンプルでバイ菌が増殖!!!」なんて騒ぎにも落ち着いた対応ができていました。

地球環境を締め出せ:小惑星リュウグウサンプルを汚染から守るために - Cosmos

在仏日本大使館にて

國中所長による下川大使表敬訪問が行われ、JAXA/ISAS の取組への協力、特に今回は本日開催の JAXA 主催カンファレンスへの後援等のお礼を申し上げた。また、宇宙関係は日仏(CNES)、日欧(ESA)との協力において様々なプロジェクトで長い歴史があり、ISAS のミッションの最新概況 (SORA-Q、サンプルリターン)、フランスと ISAS の協力状況(Solar-C、MMX) 、宇宙科学・探査について、太陽から土星まで、網羅的に宇宙科学・探査を行なっていく等の説明を行いました。

ル・ブルジェ航空宇宙博物館にて

國中所長はル・ブルジェ航空宇宙博物館を訪問しました。同博物館はル・ブルジェ空港内(パリ中心部から約10km北東)世界最古かつ最大級の航空宇宙博物館の1つ(1919年設立)です 。気球、ライト兄弟の動力航空機のレプリカ、WWⅠ・WWⅡの戦闘機、コンコルド、アリアン・ロケットなどが展示され、世界最大級の航空ショーが隔年で開催されています。

また、同博物館は日本の「岐阜かがみはら航空宇宙博物館」(常田前所長が館長)と2018年に航空宇宙分野におけるパートナーシップに合意しています。

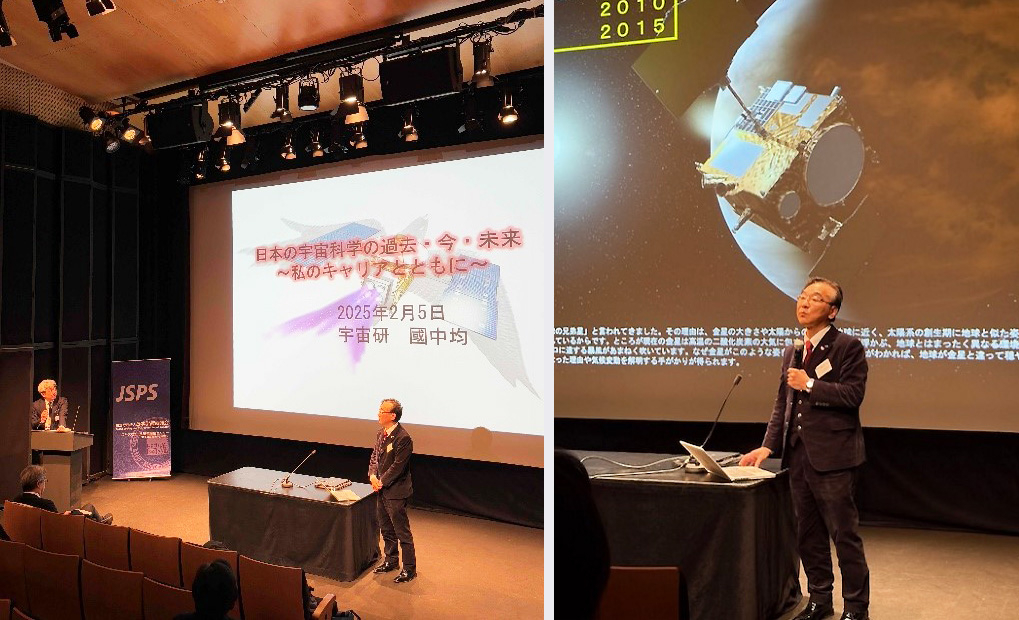

JSPS主催「JSPS欧州研究者交流シリーズ」第4回在仏(在欧)日本人研究者交流会にて

パリ日本文化会館にて開催された、JSPS主催の在仏(在欧)日本人研究者交流会において國中所長が基調講演を行いました。参加者は、欧州にて活躍中また滞在している若手研究者で、分野としては生命科学系が多かったため、彼らにとっても國中所長の話は貴重な経験となった模様です。なお、現在はLPP/CNRS(プラズマ物理学研究所)で活躍中の相澤紗絵博士も参加しました。

パリを離れる前に「最後にマカロンを買っとこ」と思うひとは少なくないのでしょうね。

ウイーン

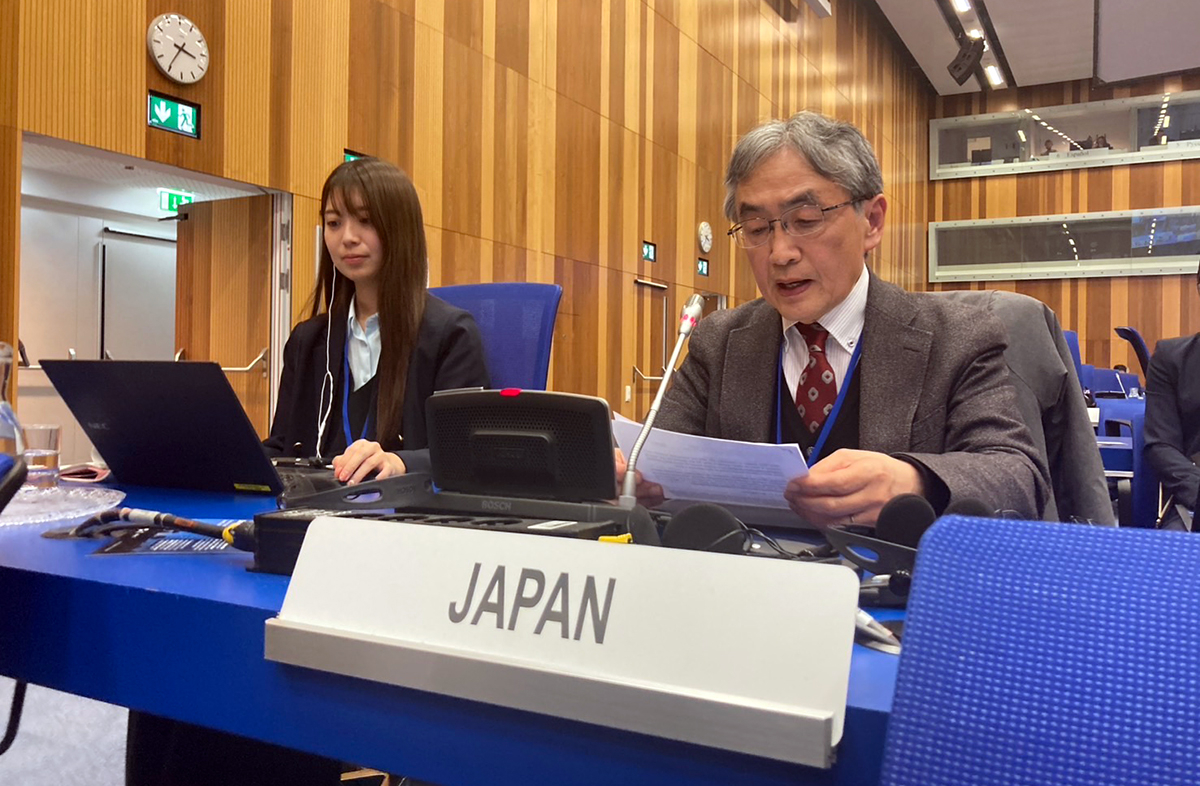

国連ウィーン事務所にて

国連の宇宙活動に関する委員会にて、ISASにおける活動の発表をしてきました。昨年夏にはSLIMに関しての発表も行っています。

今年の会合のテクニカルセッションでは、はやぶさ2やOSIRIS-REx探査により人類にもたらされた小惑星試料の保管・管理・分配作業を担当するISASキュレーションチームからの発表がありました。今回の発表では、国連という国際的かつ記録の残る正式な場において、「JAXAが保有する学術試料(今回の場合、帰還試料)が、日本の国益や私的な目的で利用されるのではなく、国際的に広く開かれ、人類の知の蓄積に貢献していること」をアピールすることを狙っています。iSpaceが自身のランダーで回収する月試料をNASAに販売するというニュースもあり、帰還試料が市場価値を持つ未来が現実味を帯びています。こうした背景を踏まえ、JAXA帰還試料の学術利用・平和利用の実績を国際的な場で認知してもらうことができたと思っています。

特に地球接近小天体(NEO)に関する会合およびセッションは、2029年の小惑星アポフィスの地球大接近に加えて会合の直前に2024 YR4というサイズ100m弱の小天体が2032年に地球に衝突するかも(その時点での確率は1%程度)という報告もあり、注目されるものとなりました。昨年4月にJAXAにプラネタリーディフェンスチームを設置し、アポフィス地球接近時にランデヴー観測する計画である、ESA主導のRAMSESへのJAXAからの貢献方策を取りまとめることを主にやってきました。これまでJAXAはプラネタリーディフェンスについては出遅れていましたが、この1年間のJAXA内横断的な活動があったおかげで、JAXAにおけるNEOに関する活動についてのステートメントを読み上げることができ、十分な存在感を示すところまで来ているとの感触を持ちました。

冬の夜のウイーンでは照明の美しさを感じます。

「狭い石畳の道とかあって、ミッション・インポッシブルの舞台みたいっすよねー」(ウイーン初めてのU教授)

ロンドン

早朝にパリからロンドンへ、ユーロスターで移動し、ロンドンのセント・パンクラス駅に到着。

UKサイエンス・ミュージアムにて

UKサイエンス・ミュージアムでは、まず、はやぶさ2のサンプルが展示されているスペースを訪問。館内は、大勢の子供たち(おそらく小学生くらい)が学校単位で訪問しており、大変賑わっていました。なお、ミュージアムは一部の特別展を除き、無料とのことです。

その後、博物館の関係者や研究者向けに、國中所長が講演を行いました。特に、日本でも関心が高かった、イオンエンジンの開発経緯や、はやぶさのトラブル時の対処など、イギリスの方々も興味津々に聞き入っていました。

講演の後には、昨年の訪問に続きナイツ副館長を訪問し、しばし懇談を行いました。特に、ナイツ博士は海外での研究経験が長く、また若者・子供たちへの教育に造詣が深いことから、「サイエンス・ミュージアムの宇宙関連スペース改修後に、模型を展示が可能か」などの様々な提案があり、日本との関係強化に大変関心が高かったです。

ロンドンは雨の日が続いていました。

(2025/02/21)