12月に入り、急に寒くなった頃に京都へ。朝の散歩でのスナップ。

京都の南端にあるホテルから地下鉄で縦断して、御所近くにある会場へ。京都駅と烏丸御池駅の間は超満員でした。

会場となった同志社大学のキャンパスの様子。レンガの校舎と現代的な校舎が調和を持って並んでいます。

講演では、吉川 真がプラネタリー・ディフェンスに触れました。2029年4月13日の金曜日。この日付を参加者全員が覚えたことでしょう。

もう一つのテーマは、SLIM。そこで同志社大学と言えば、タカラトミーでSORA-Qに携われた後に同志社大学に移られた渡辺 公貴先生です。

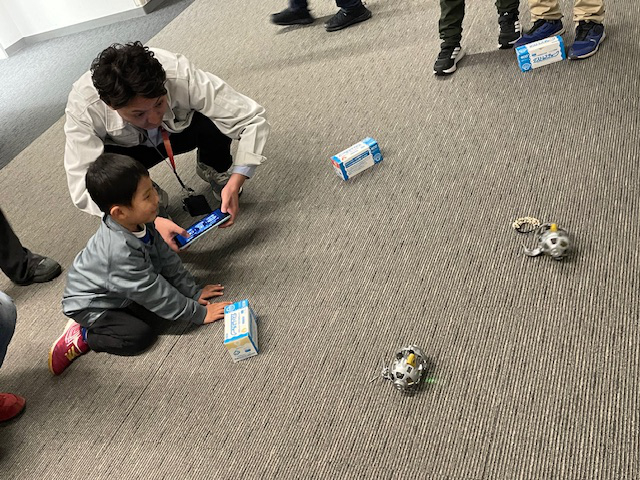

講演に先立って、会場わきのちょっとしたスペースでは渡辺先生が持参してくださったSORA-Qのデモンストレーションを実施しました。

ちょっとしたスペースでデモができる! やはりSORA-Qは世界最小の月面ロボットです。映画『トランスフォーマー』のようにSORA-Qが変形するたびに、子どもたちから歓声が上がっていました。

講演では、宇宙機とオモチャを両立させるものを開発することの苦労をお話しされました。SORA-Qを部品に分解した上でどう成り立っているのかを示された上で、その走行動作がどの部品がどう働くことでなされるのか。砂丘を登る走行機構が、孵化したばかりのウミガメが砂浜を移動する様子をヒントに設計されたこと。こういった開発現場におられたからこその経験談を、丁寧にしてくださいました。

宇宙学校では、15分の講演の後に45分の質問時間を取る、という大担な構成としています。参加する子供さんが思いっ切りの (中には、講演内容と全く関係のない)質問を連発してくるので、時間が余るということはありません。一方で、「学校」と言いつつも会場の半分は引率の大人の方々なわけで、この半分を無視するわけにはいきません。実際、子供たちからの質問は「味わい深い」ものが多く、質問そのものへの回答をして終わりということではなく、いろいろと話が拡がる、大人も楽しめる話題を提供する起点となりました。「SLIM~MMX」という講演を担当した藤本 正樹も、LiteBIRD計画に関連して宇宙論の勉強をそこそこ真面目にやってきたのですが、そういった話題までにも対応することになり、少なくとも自分なりに理解するレヴェルまで勉強しておいてよかったと思いました。

宇宙学校・きょうと2024は「一般社団法人子どものよりよい育ちを支える会(KYS)」が主催してくださいました。その名の通りの、大好きな京都で子供たちが健やかに育つことを願うひとたちとの交流は、心地よいものでした。

(2024/12/17)