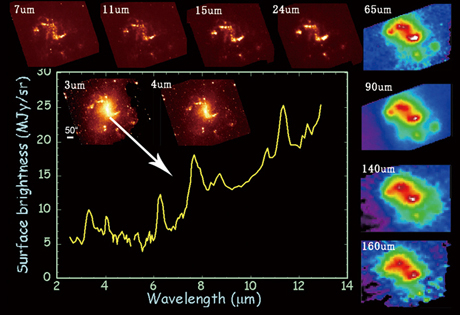

我々は「あかり」によって、近傍のさまざまな形態を持つ銀河を観測してきました。図16は、距離2000万光年にある渦巻銀河NGC1313を観測した結果です。同じ赤外線でも、観測する波長によって銀河の見え方が異なることが分かります。近赤外線(波長3、4マイクロメートル)では銀河中心の棒状構造が明るく見えますが、これは年老いた星からの光を見ています。一方、遠赤外線(波長65、90、140、160マイクロメートル)では星の光で暖められた星間塵が出す光を見ており、銀河全体、特に銀河腕に塵が多く存在することが分かります。中間赤外線では銀河腕に沿って局所的に明るくなっており、波長7、11マイクロメートルでは有機物の巨大分子(芳香族炭化水素)が出す光を、波長15、24マイクロメートルでは若い星が放つ紫外線によって高温に熱せられた小さな星間塵が出す光を、主に見ています。図中の近・中間赤外線スペクトルは、銀河腕の領域で分光観測を行った結果で、芳香族炭化水素が示す特徴的なパターン(矢印)を検出したものです。このように波長によって見ている対象が違うのですが、それらの空間分布が異なるということは、銀河内のそれぞれの領域で環境が異なることを意味します。

図16 渦巻銀河NGC1313を「あかり」で観測した例

波長が異なる10種類の赤外線(3~160マイクロメートル)で見た銀河の画像と、銀河腕に存在する有機分子が出す赤外線スペクトル(2~14マイクロメートル)。

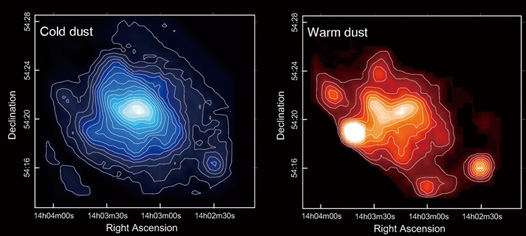

図17は、上記のような多波長画像データから、暖かい(絶対温度20~30K=マイナス253~243℃)塵と冷たい(絶対温度約15K=マイナス258℃)塵の2成分を分離して、それぞれが空間的にどう分布するかを、距離2400万光年にある立派な渦巻銀河M101に対して調べた結果です。暖かい塵の放射強度は、塵による減光を受けやすいHα輝線や紫外線に比べて、星形成率を見積もるよい指標となります。一方、冷たい塵の放射強度は、ガス量と塵量がよく比例することが知られているので、ガス量を見積もるよい指標となります。銀河内の領域ごとに暖かい塵の放射強度(≒星形成率)と冷たい塵の放射強度(≒ガス量)の関係を調べた結果、銀河中心部と外縁部、銀河腕領域で、この関係が系統的に変化することが分かりました。このことは、星形成を引き起こす物理メカニズムが、銀河内の領域によって異なることを意味します。

図17 遠赤外線画像データから得られた渦巻銀河M101の冷たい塵(左)と暖かい塵(右)の空間分布

冷たい塵の放射強度(≒ガス量)は銀河中心をピークに外縁部に向かって減衰する滑らかな分布を示しているのに対し、暖かい塵の放射強度(≒星形成率)は斑点状に分布している。両分布から、M101は銀河中心付近よりも外縁部で活発な星形成を起こしている風変わりな銀河である様子が分かった。

銀河の中の場所による星間環境の違いが赤外線でここまで詳細に示され、議論できるようになったのは、「あかり」による観測の成果で、世界的に見てもほぼ初めてのことです。私たちが所属する天の川銀河もこれらと同じような多数の星からなる渦巻銀河ですが、私たちは銀河の中にいるので、近傍銀河と同じように銀河全体をとらえることは困難です。「あかり」で近傍銀河を観測することによって、銀河の中でどの種の星間塵がどのように分布しているか、場所ごとに星形成がどのように進んできたかをクリアにとらえることができ、銀河が今後どう進化するのかを予知できます。

(かねだ・ひでひろ、すずき・とよあき)