惑星から固体微粒子まで、太陽系にはさまざまな物質が存在します。それらの多くは表面温度が絶対温度300K(27℃)以下であり、放射の中心波長も10マイクロメートルよりも長い赤外線、すなわち「あかり」の得意な守備範囲に入ります。木星など惑星本体は「あかり」で観測するには明る過ぎますが、小惑星や彗星、太陽系外縁部天体などに加えて惑星間塵は格好の観測対象となります。

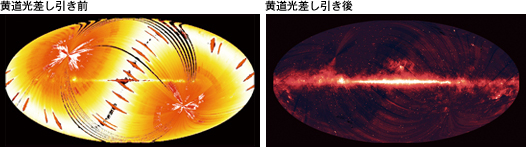

我々の太陽系において、惑星間塵の総量は小さな小惑星を粉砕した程度にすぎないので、太陽系全体の質量に対しては微量な存在です。しかしその表面積の大きさから惑星間塵の赤外線放射強度は極めて大きく、例えば9マイクロメートルの波長で宇宙を観測すると、大部分の光は惑星間塵からの放射によるものとなります(図3)。そのため、ビッグバンの名残とされる宇宙背景放射の観測など、宇宙の最も遠方の情報を引き出すときにも、最も近い惑星間塵の寄与の精度よい差し引きが必要となります。太陽系外の惑星を観測する際も同じことで、先方の惑星間塵の放射強度は惑星のそれを大きく上回る可能性があり、惑星間塵の存在を理解することは今後ますます重要になります。

図3 波長9マイクロメートルでの全天サーベイ画像(天の川が中央水平に位置する座標系)

惑星間塵に関する理解は、「あかり」の先輩に当たる赤外線天文衛星IRASにより、新たな地平線が拓かれました。それまで黄道光(惑星間固体微粒子による太陽散乱光)としてぼんやりとした構造が知られていた惑星間塵に多様な空間的微細構造が発見され、それらが、彗星や小惑星から放出された固体微粒子の太陽系内での軌道運動に対応した情報を保持していることが明らかになりました。惑星間空間に存在する固体微粒子は、太陽からの放射を受けて角運動量を失い続けます。例えば、地球近傍に存在する1マイクロメートル程度の大きさの固体微粒子は、1万年程度の時間で太陽に落ち込んでしまいます。1万年は太陽系の歴史においては一瞬の出来事ですから、今見えている惑星間塵にはその供給源が存在することになります。しかし、惑星間塵の起源についての定量的な理解は十分とはいえません。

IRASで発見された惑星間塵の空間的な微細構造は、その後の地上観測により、IRASの分解能よりもはるかに小さな空間スケールを持つことが明らかになってきました。「あかり」の持つ優れた空間分解能はIRASを1桁以上凌駕するので、これまでの観測で埋もれてしまっていた多くの未踏峰の微細構造を探し出すことができるのです。「あかり」で行った波長18マイクロメートルでの全天サーベイ観測データから惑星間塵放射の空間構造を調べたところ、多数の新しい微細構造が発見されつつあります。これらの空間的な構造の情報と惑星間塵の軌道進化のシミュレーションを合わせることで、惑星間塵の起源を定量的に明らかにすることができそうです。さらに「あかり」では惑星間塵の分光観測も行っています。太陽系天体は、その形成場所の違いにより、進化してきた温度環境が異なっています。この温度環境の違いにより固体微粒子中に存在するケイ酸塩の結晶構造に差異が生じ、分光観測することによって、それを見分けることができます。結晶構造に太陽系内の場所に対する依存性が見られることが期待され、惑星間塵の起源を知る上で非常に重要な手掛かりになります。

このように「あかり」は、我々の太陽系における惑星間塵の観測において総合的なデータを取得することができ、現在データ解析を進めつつあります。

(うえの・むねたか、いしぐろ・まさてる、 おおつぼ・たかふみ、うすい・ふみひこ)