TOP > レポート&コラム > 宇宙科学の最前線 > 「あかり」による中間赤外線 全天サーベイ観測

![]()

| │1│2│3│ |

中間赤外線全天サーベイ観測 実現への課題と解決法

ところが、このカメラはもともと、目標天体に視野を固定して撮像(約10分間の観測)を行うために設計されていたものです。サーベイ観測を実現するにはさまざまな課題を解決しなければなりませんでした。その中で最大の課題は、検出器の性能を引き出すことでした。IRCの中間赤外線チャンネルの検出器は、256×256(約6万5000)素子の出力を4本の信号線に乗せて時系列に読み出す仕組みで、通常全画面を読み出す周期0.6秒以下の速いサンプリングはできません。ところが、衛星が全天をサーベイしている間は姿勢が常に回り続け、毎秒216秒角(毎秒0.06°)という速さで星が視野を通り過ぎていきます。検出素子の視野相当(2.34秒角)の分解能を得るためには、0.6秒よりもかなり短い周期(0.01秒)のサンプリングを行う必要があり、読み出す素子数を減らすことで対応しました(星像が動く方向とは垂直に並んだ1行256素子だけを読み出す)。

ところが、このような本来の仕様とはまったく異なる動作をさせると、通常の撮像観測用動作時と比べ、雑音の増加(検出限界の低下)と光応答の再現性の悪さ(輝度決定精度の低下)という決定的な問題に直面しました。そこで、検出器を一体の既成部品と捉えるのではなく、光検出半導体と集積回路の極低温(〜6K)での振る舞いとして物理的に理解することで、この観測要求を満たす動作方法を模索しました。検出器に関して、最高の条件で最高の性能を達成するための研究はほかのプロジェクトでも多々行われていますが、応用の幅を広げるために能力の限界を探る実験は、まったく新しい試みでした。これがこのプロジェクトの核心部になりますが、低雑音と安定した光応答を実現する方法を編み出し、実験室でカメラの目の前を横切る光を検出する実験を行い、その実現性を地上実験で事前に検証することができました。

これらの工夫により、中間赤外線全天サーベイを現実的に「あかり」の運用の枠内で実装でき、かつ天文学的に価値のあるデータが取得できることを、打上げ前までに実証することができました。

取得データ例

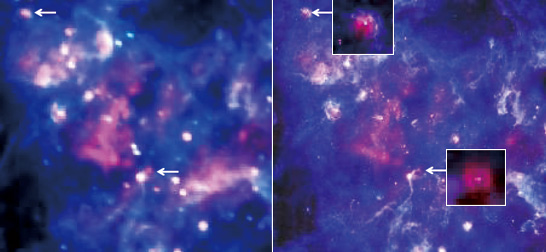

「あかり」は、打上げ以降、冷媒の液体ヘリウムを使い切るまで、約16ヶ月間、サーベイ観測を行いました。全天の97%以上をカバーし、多くの領域で3回以上の観測ができています。図2は、星形成領域の中間赤外線画像の例です。左が過去のIRASサーベイによるもの、つまりこれまで人類が持っていた情報です。右が「あかり」による新しいデータです。「あかり」の観測では、感度の向上により、今まで見たことのない天体がたくさん写っています。また空間分解能の向上により、例えば図中矢印で示した天体のように、それまで同じように見えていた天体が、異なる物理状態の天体としてはっきり認識できます。

|

点源カタログの作成

取得したデータから、まず検出点源(星や遠くの銀河など点源状に認識できるもの)のカタログを作成しました。カタログの作成においては、検出天体の数よりも信頼性を重視しました。「あかり」は同じ領域を複数回観測しています。この複数回観測したデータは、重ねてより深いマップをつくり検出天体を増やすように処理することもできますが、これらを独立な測定として扱うことで確実な天体検出を行い、信頼性を高める方向に使用しました。この作業によって、天体候補に混ざっていた磁気異常帯※通過時の宇宙放射線による信号、小惑星や彗星などの移動天体、そして静止衛星やデブリ(衛星のごみ)などの人工物の疑似検出信号が除外され、最終的に、合計約87万天体(9μm帯で約84万天体、18μm帯で19万天体)を、信頼性の高い(静止している)天体の検出と判定することができました。これは、中間赤外線波長域で人類にとって2つ目となる全天カタログとなり、天体数、輝度や位置の決定精度ともに1つ目(IRASカタログ)を凌駕するものになりました。カタログは2010年3月に全世界に公開し、現在は天文学のさまざまな分野で活躍しています。| │1│2│3│ |