TOP > レポート&コラム > 宇宙科学の最前線 > 「かぐや」探査機が発見した月の内部物質

![]()

| │1│2│3│ |

月の内部を知る手掛かり:カンラン石

太陽系探査の大きな目的の一つに、月や、地球・水星・金星・火星といった固体惑星がどのように形成・進化してきたのかを明らかにする、ということが挙げられます。その中で月は、ほかの惑星に比べてサイズが小さいため、形成後の比較的早い時期に冷えてしまったことで、その初期進化過程の情報をよりよく保存していると考えられています。

そのため、月を知ることは、我々の住む地球や、ほかの地球型惑星の形成進化を知る上で重要といえます。

月探査機によるリモートセンシングや地球からの観測、月の石・月隕石の研究結果をもとにして、これまで月の形成進化についてさまざまなモデルが提唱されてきました。 その代表的なものとして、月マグマオーシャン説があります。

これは、月の初期進化において表層岩石がドロドロに溶けた状態になっており、マグマの海に覆われていたというモデルです。

このモデルによると、マグマの海が冷却するにしたがって、マグマ中に存在するケイ酸塩鉱物の一種である「カンラン石」がマグマ深部に沈んで月のマントルを構成する主な鉱物になり、同じくケイ酸塩鉱物の一種である「斜長石」が表層に浮き月の地殻を形成した、と考えられます。

一方で、月のマントルと地殻が具体的にどのような時間変化を経て現在の姿になったかについては、よく分かっていません。

その大きな理由としては、上記で述べたようにマントルを構成すると考えられるカンラン石は、通常では月の深部にあり、月の表面には現れないからです。

一方、巨大天体衝突によるクレーター形成の際に地下深部にあるマントル物質が月表面にもたらされると考えられており、そのため月内部の手掛かりを得るという目的で、地上観測や探査機によってカンラン石の探査が行われてきました。

しかし、過去の研究ではカンラン石に富む領域は月面の数ヶ所について報告されていたにすぎず、そもそもそれがマントルに由来するのか、それともより浅い地殻下部のマグマに由来するのか、はっきりしませんでした。

「かぐや」搭載スペクトルプロファイラによる月全球分光観測

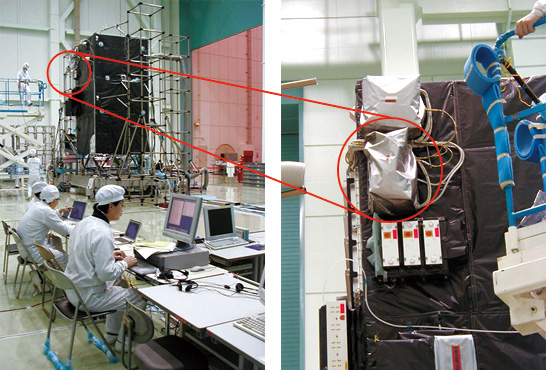

ここで登場するのが、2007年に打ち上げられた月周回衛星「かぐや」搭載のスペクトルプロファイラ(SP)です(図1)。SPは、月表面で反射された太陽光を0.5〜2.6μmの波長範囲で連続分光観測する測定器で、得られた反射スペクトルの吸収帯について、さまざまな鉱物が持つ固有の吸収帯と照合することで、月表層の鉱物分布(鉱物の種類や量比、化学組成)を調べることができます。

月表面に存在する主要な鉱物は、輝石、カンラン石、斜長石、イルメナイトの四つで、例えばカンラン石は0.85、1.05、1.25μmに固有の吸収帯があることが知られています。

SPはこのような吸収帯を識別するのに十分な波長分解能と広い波長帯域を持っています。

また、SPは約1年半に及ぶ周回観測を行った結果、月全球にわたって7000万点にも及ぶ反射スペクトルデータを得ることに成功しました。

|

| │1│2│3│ |