TOP > レポート&コラム > 宇宙科学の最前線 > 「かぐや」探査機が発見した月の内部物質

![]()

| │1│2│3│ |

我々は、SPデータの中に必ずほぼ純粋なカンラン石のスペクトルを持つものがあるはずだと考え、得られた全データについて、カンラン石が持つ中心波長1.05μmの吸収帯に着目して解析しました。

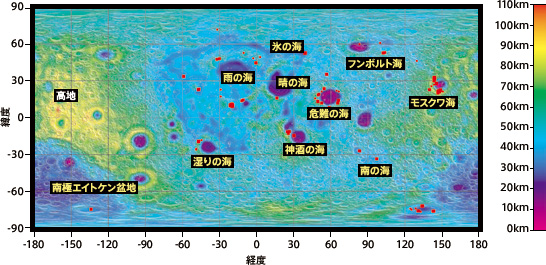

すると、7000万点のデータのうち、そのような吸収帯を持つものが250程度検出されました(図2)。

7000万点中250点は、割合でいうとわずか0.0004%程度です。

これは、カンラン石は月面上の極めて限られた場所にしか存在しないことを意味します。

|

さらに解析を進めると、250点観測されたもののほとんどが直径1〜10kmの小さなクレーターなどの特定地形に集中していることが分かりました。

その特定地形ごとに分類を行うと、カンラン石が見つかる場所は月面上で34ヶ所になり、そのうちの3ヶ所は従来の観測でカンラン石が見つかっていると報告されていたものでした(つまり、SPによって新たに31ヶ所見つかった)。

一方、米国の月探査機クレメンタインにより6個のクレーターの中央丘にカンラン石を見つけたとの報告がありましたが、その観測ではカンラン石を同定する上で重要な波長帯である1.05μmから長波長側を使用できなかったため、そのうち5個が間違いであることが今回のSPによって確認されました。

以前から報告されていた3ヶ所を含むカンラン石に富む34ヶ所の領域は、いずれも、図2中の青〜紫の領域(地殻厚が相対的に薄い)の近傍にのみ分布しています。

これらの地殻厚が薄い部分は、今から40億〜38億年程前に巨大隕石の衝突で形成された巨大衝突盆地(「月の海」とも呼ばれる)に相当しています。

一方、月の裏側の高地と呼ばれる地殻の厚い部分に、カンラン石は見つかりませんでした。

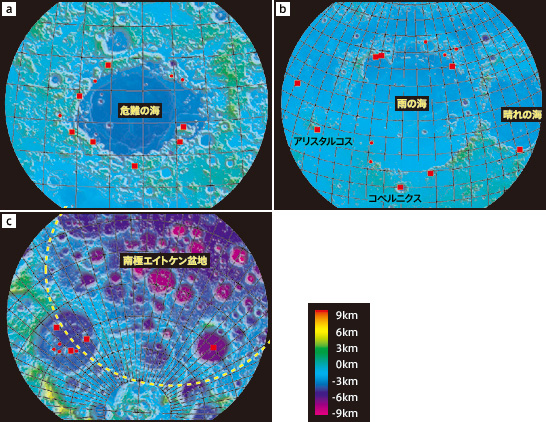

さらに巨大衝突盆地の周辺を詳しく見ると、カンラン石に富む領域は巨大衝突盆地を囲むように分布していることが分かりました(図3)。

例えば、「危難の海」では、カンラン石に富む領域がこの海をぐるりと取り囲むように分布していることが分かります。

一方、海の中央部分や、巨大衝突盆地の縁から離れたところには見つかりませんでした。

このような特徴はほかの巨大衝突盆地のまわりでも同様に観測されました。

また過去にカンラン石があると報告されていた場所(例えば図3(b)のコペルニクスおよびアリスタルコスクレーター)についても、同様に「雨の海」と呼ばれる巨大衝突盆地を取り囲む場所に位置することが分かりました。

また、直径が2600kmもある南極―エイトケン盆地は、その大きさから中央付近に月マントル起源のカンラン石が分布すると期待されてきましたが、過去の探査ではカンラン石は見つかりませんでした。 今回SPは、南極―エイトケン盆地の縁領域にカンラン石に富む領域を見つけました。 さらにSPを利用した研究により、南極―エイトケン盆地中央部分の地下には衝突盆地形成時の衝突溶融物起源と考えられる輝石(ケイ酸塩鉱物の一種)の層があることが分かっています。 この溶融物形成過程において、マントル起源のカンラン石は密度が高いため深部に沈む一方、軽い輝石が上部に層を成したため、南極―エイトケン盆地の中央部ではカンラン石が見つからなかったと考えられます。

このように、月面上のカンラン石に富む領域は、地殻厚の薄い巨大衝突盆地の縁部分にのみ分布するということが明らかにされました。 では、このような偏った分布がどのようにして形成されたのでしょうか?

|

| │1│2│3│ |